|

BICEP

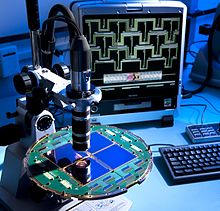

Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization (BICEP, bicipite in inglese) è un esperimento di astrofisica e cosmologia il cui scopo è la misura della polarizzazione della radiazione cosmica di fondo. In particolare, l'esperimento scientifico punta a scoprire e misurare i modi B della radiazione di fondo, che si suppone abbiano avuto origine durante l'epoca dell'inflazione cosmica verificatasi poco dopo il Big Bang. BICEP ha conosciuto tre generazioni di strumenti: BICEP1, BICEP2, e Keck Array; inoltre nella stagione estiva australe 2014-15 avranno inizio le misurazioni con la nuova strumentazione BICEP3. ScopoLo scopo dell'esperimento BICEP è la misura della polarizzazione della radiazione elettromagnetica di cui è costituito il fondo cosmico a microonde[2]. Nello specifico, intende misurare i modi B (la componente rotazionale) della polarizzazione del fondo cosmico[3]. La rilevazione dei modi B permetterebbe di verificare l'esistenza di una radiazione gravitazionale di fondo, un residuo lasciato dall'inflazione cosmica e originato da vari fattori di natura casuale[4]. Ne conseguirebbe una prova sia dell'esistenza delle onde gravitazionali primordiali (dopo l'osservazione diretta da parte della collaborazione LIGO-VIRGO di quelle generate dalle coalescenze di buchi neri), sia dell'ipotesi inflazionaria. Inoltre, la rilevazione di tali modi di oscillazione permetterebbe di osservare l'evoluzione dell'universo in un'epoca molto vicina al Big Bang, in una scala temporale valutata tra i 10−36 e i 10−32 secondi dopo l'evento iniziale[4], e alla relativa scala di alte energie. L'osservazione del fondo cosmico a microonde, originatosi circa 380000 anni dopo il Big Bang, permette di studiare tramite la radiazione elettromagnetica lo stato dell'Universo in quel particolare periodo. Nell'epoca precedente non era presente radiazione elettromagnetica libera, quindi una possibile alternativa per studiare l'Universo nello stadio iniziale sarebbe l'utilizzo delle onde gravitazionali. Con BICEP non sono state ancora ottenute misure dirette delle onde gravitazionali, ma solo prove indirette: la misura effettuata da BICEP indica un'interazione tra le onde gravitazionali e la radiazione cosmica di fondo. Nel marzo 2014 è stato annunciato il risultato della collaborazione BICEP2 che mostrerebbe le prime evidenze sperimentali dirette dell'inflazione cosmica[5]. Il risultato sarà da verificare con ulteriori esperimenti che aiuteranno a scegliere il modello teorico migliore per descrivere l'evoluzione dell'Universo[6]. StrumentazioneBICEP[7] opera nell'emisfero australe, in Antartide, dalla base permanente Amundsen–Scott del Polo sud[2].

BICEP1Il primo strumento BICEP ha osservato il cielo nello spettro elettromagnetico compreso tra 100 e 150 GHz, rispettivamente con una risoluzione angolare di 1,0 e 0,7 gradi. Disponeva di un array di 98 sensori, sensibili alla polarizzazione del fondo cosmico a microonde[2]. La strumentazione di BICEP venne realizzata come prototipo in vista di ulteriori miglioramenti. Iniziò l'osservazione nel gennaio 2006[3], le misure sono proseguite fino alla fine del 2008[2].  BICEP2La seconda generazione di strumenti è stata BICEP2[11], che ha operato dal 2010 fino al 2012. Tra i miglioramenti attuati, si è riuscito a ottenere una velocità di mappatura 10 volte superiore rispetto a BICEP1, aumentando il numero di sensori fino a 512. I dati raccolti hanno permesso di giungere nel 2014 a una prima misura dei modi B della radiazione cosmica di fondo, una possibile prova dell'esistenza delle onde gravitazionali primordiali e dell'ipotesi della teoria dell'universo inflazionario.[12][13] Keck ArrayIl Keck Array consiste di cinque polarimetri. I primi tre iniziarono le loro osservazioni nell'estate australe 2010-11; altri due iniziarono le loro osservazioni nel 2012. Tutti e cinque hanno osservato il cielo alla frequenza di 150 GHz fino 2013, quando due di essi furono convertiti per l'osservazione a 100 GHz[9]. Ciascun polarimetro consiste di un telescopio rifrattore (per minimizzare gli errori sistematici), che sono raffreddati a 4 K da un refrigeratore pulse tube, e di un array di piani focali di 512 microcalorimetri a transizione di fase raffreddati a 250 mK, per un totale di 2560 sensori[8]. Il progetto è stato finanziato con una donazione di 2,3 milioni di dollari statunitensi dalla W. M. Keck Foundation, a cui si aggiunge il sostegno finanziario della National Science Foundation, della Gordon and Betty Moore Foundation, della James and Nelly Kilroy Foundation e della Barzan Foundation[3]. BICEP3BICEP3 consisterà di 2560 sensori per osservare la radiazione alla frequenza di 100 GHz. Sarà messo in opera nella stagione estiva australe del 2014-15.[10] BICEP ArrayIl Keck Array è stato sostituito dal BICEP Array, che consiste in quattro telescopi simili a BICEP3, per un totale di circa 32 000 sensori[14], su una montatura comune, operanti a 30/40, 95, 150 e 220/270 GHz.[15] L'installazione è iniziata tra le stagioni osservative 2017 e 2018. L'installazione completa è prevista per la stagione osservativa del 2020.[16][17] Secondo il sito web del progetto: "BICEP Array misurerà il cielo polarizzato in cinque bande di frequenza per raggiungere una sensibilità finale all'ampiezza delle IGW [onde gravitazionali inflazionarie] di σ(r) < 0,005" e "Questa misura sarà un test definitivo dei modelli di slow-roll dell'inflazione, che generalmente prevedono un segnale di onde gravitazionali superiore a circa 0,01."[16] Osservazioni I tre esperimenti hanno compiuto misurazioni sulla stessa area del cielo, intorno al polo sud celeste[2][8]. RisultatiNel mese di marzo 2014, è stato annunciato che l'esperimento BICEP2 ha rilevato tracce dei modi-B lasciati dalle onde gravitazionali nella radiazione cosmica di fondo dell'Universo primordiale dopo il Big Bang. L'annuncio ufficiale è stato dato il 17 marzo 2014 in una conferenza stampa tenuta presso lo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics[19]. La misura potrebbe essere una prova dell'inflazione cosmica, la repentina espansione dell'Universo che si sarebbe verificata circa 10−35 secondi dopo il Big Bang.[6] La polarizzazione della radiazione cosmica di fondo dovrebbe essersi generata tramite l'interazione tra le onde gravitazionali e la radiazione a microonde stessa. Questa misura sarebbe quindi un'ulteriore prova indiretta dell'esistenza delle onde gravitazionali. I dati analizzati da BICEP2 hanno prodotto una misura del rapporto tra le fluttuazioni tensoriali (dei “modi B” primordiali, dovute alle onde gravitazionali) e le fluttuazioni scalari (in densità).[6][20] Il rapporto è stato misurato con un'altissima precisione (7 sigma, superiore al limite di 5 sigma), il valore trovato[12][13] corrisponde a r = 0,2+0,07 L'articolo scientifico[21] pubblicato il 19 giugno 2014 contiene una nota aggiunta in appendice in cui si discute della possibile influenza che la polvere cosmica abbia avuto sulla misura. Il 19 settembre 2014 la collaborazione Planck ha pubblicato i risultati[22] della misura della polarizzazione causata dalla polvere galattica, ridimensionando l'importanza dei risultati della collaborazione BICEP: l'effetto causato dalla polvere galattica è della stessa dimensione della polarizzazione misurata da BICEP2. CollaborazioniLe istituzioni scientifiche coinvolte nei vari strumenti sono: il Caltech, l'Università di Cardiff, l'Università di Chicago, l'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, il Jet Propulsion Laboratory, l'Università del Minnesota e l'Università di Stanford (per tutti gli esperimenti), l'Università della California, San Diego (BICEP1 e 2), il National Institute of Standards and Technology (NIST) e l'Università della Columbia Britannica (BICEP2 e Keck Array), la Case Western Reserve University (Keck Array) e l'Università di Toronto (BICEP2, Keck Array, BICEP3)[3] [23] [24] [25] [26]. Il progetto Keck Array è stato guidato da Andrew Lange[3]. Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia