|

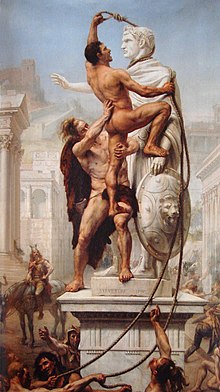

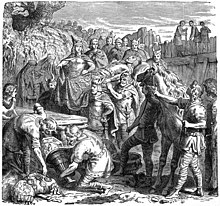

Trésor d'AlaricLe trésor d'Alaric est un mythe archéologique mêlant plusieurs sources historiographiques accumulées entre les VIe et XIXe siècles : il prend sa source dans le mystère entourant la localisation du tombeau d'Alaric Ier, mort en 411 et hypothétiquement situé à Cosenza, sous le lit d'une rivière calabraise. Il est par ailleurs confondu avec un autre tombeau introuvable, celui d'Alaric II, mort en 487, lors de la bataille de Vouillé. Légendes ou énigmes, ces histoires succèdent à un mythe premier, rapporté par Dion Cassius, celui du trésor du roi dace Décébale, mort en 106, et qui aurait fait enterrer ses richesses sous le lit d'une rivière, avant sa capture par les Romains et son suicide[1]. Enfin, d'une manière générale, les civilisations Thraces, Scythes, et Daces, sont liées à l'exploitation de l'or, fait déjà connu des Romains, et que l'on retrouve décrit dans leurs nombreuses chroniques[2]. Le ou les trésors d'Alaric demeurent à ce jour introuvables. Construction du mytheVie et mort d'Alaric Ier D'anciennes sources existent sur la vie et les hauts faits d'Alaric, datant des Ve et VIe siècles, dans lesquelles est mentionné ce conquérant : quasi contemporains, Paul Orose et Claudien l'évoquent ; il est aussi cité dans les Lettres de Sidoine Apollinaire, les chroniques de Marcellinus Comes, l'Histoire nouvelle de Zozime et l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours. Vers 551, Jordanès, un Ostrogoth, rédige une Histoire des Goths, un large résumé de l'œuvre perdue de Cassiodore : cette source est la plus ancienne concernant l’histoire et les mœurs de ce peuple germanique, qui regroupe à la fois les Ostrogoths et les Wisigoths. Par ailleurs, les sources les plus récentes, opérant le travail de synthèse et comparatiste le plus abouti sont les essais Rome's Gothic Wars: From the Third Century to Alaric de Michael Kulikowski (Cambridge University Press, 2006) et Alaric the Goth: An Outsider's History of the Fall of Rome de Douglas Boin (W.W. Norton & Co, 2020). En résumé, il faut attendre la toute fin du XXe siècle pour commencer à avoir une vision claire et réaliste de l'histoire des Goths, et de l'épisode Alaric : la légende de son trésor perdu provient d'un hapax : il est mentionné par Jordanès près d'un siècle et demi après les faits et va être repris tel quel par toutes les chroniques ultérieures. Sur le plan des faits historiques, il y eut trois sièges de Rome par les Goths et c'est le dernier qui conduit au sac de la ville. Alaric et ses troupes s'amassent dans les plaines du sud de la Norique et du nord de la Pannonie au printemps 407 : menaçant toute la Péninsule italienne, ils négocient et exigent en échange de leur loyauté le versement de 280 000 solidii d'or, soit l'équivalent de 1,26 tonne d'or ou le revenu annuel d'une famille sénatoriale — Stilicon parvient à convaincre le Sénat romain et l'argent commence à être versé ; Alaric retient ses troupes. Par la suite, Stilicon est déclaré traitre par l'empereur d'Occident Flavius Honorius et exécuté en août 408, mettant un terme aux versements faits à Alaric et ses troupes[3]. Le remplaçant de Stilicon en tant que magister officiorum, Olympius, résolument anti-germanique, chasse plusieurs milliers d'hommes en poste au sein de l'armée et de l'administration romaine ; ceux-ci sont intégrés au sein des troupes d'Alaric. En octobre 408, Alaric, rejoint par son beau-frère Athaulf, et leurs troupes de Wisigoths, font mouvement vers Acrimini qu'ils pillent. Le premier siège de Rome commence à la fin de l'année 408. La ville abrite alors 800 000 habitants. Le pape Innocent Ier tente une médiation, mais échoue. Le Sénat finit par négocier une levée de siège : les conditions d'Alaric sont connues, elles se montent à 1,6 tonne d'or, 10 tonnes d'argent métal, 4 000 tuniques en soie, 3 000 pièces de cuir teintée, près de 2 tonnes de poivre, et des esclaves. Les conditions sont acceptées. Le siège est levé. Les troupes se retirent en décembre et remontent vers l'Étrurie pour y stationner[4]. En janvier 409, le Sénat propose à Flavius Honorius de négocier avec les Goths et de les reprendre au sein de l'armée. L'empereur et Olympius refusent, et demandent, depuis Ravenne, le soutien des légions basées en Dalmatie, fortes de 6 000 hommes, qui marchent vers les Goths, lesquels, selon Zozime, les anéantissent[5]. Aucun accord n'aboutit au cours de l'année. Les demandes d'Alaric sont jugées raisonnables par les historiens modernes : le droit d'avoir des terres en Norique, ce que refusera Flavius Honorius. Pire, il menace d'enrôler plus de Huns afin de chasser les Goths. Fin 409, Alaric et ses hommes font une deuxième fois le siège de Rome. Flavius Honorius est déchu et Priscus Attale élu à sa place. Véritable marionnette entre Honorius et Alaric, Priscus Attale finit par ne plus servir ni au premier ni au second. Aucune négociation n'aboutissant, le troisième siège de Rome commence en août 410, et la ville est prise le 24. Le pillage aurait duré trois jours[6]. Durant les cinq ou six mois suivants, Alaric et ses troupes déferlent vers le sud de la Péninsule et pillent ses régions : Campanie, Lucanie, Calabria, les villes Nola et peut-être Capoue. Ils ne parviennent pas à traverser le détroit de Messine pour la Sicile. Alaric meurt au début de l'année 411, à Cosenza (en latin, Bruttium)[7], des suites d'une fièvre, sans doute causée par la malaria[8]. Naissance de la légende75 ans plus tard, naît Cassiodore. C'est lui qui invente le mot « Wisigoth ». L'homme est un fin lettré et un patricien qui, sur le tard, fonde le monastère de Vivarium à Squillace. Il en fait un centre renommé pour la transmission des textes grâce à ses moines copistes. Il est lui-même l'auteur de nombreux ouvrages, dont une Histoire des Goths en 12 volumes que lui avait commandée Théodoric le Grand. C'est la source principale sur l'histoire des wisigoths et d'Alaric. Malheureusement, cette histoire est perdue… Il n'en reste qu'un résumé, rédigé par Jordanès, un historien latin qui le publie en 551[9]. Comme dit plus haut, Jordanès est le seul à décrire les funérailles d'Alaric : ses soldats, aidés de nombreux esclaves, auraient détourné le cours du Busento ((la) Bucentius), petit fleuve côtier, près de la ville de Cosenza, enterré leur chef et son cheval, ainsi que son trésor, et rétabli le cours du fleuve, les esclaves qui ont participé à l'affaire, passés par le fil de l'épée. Ainsi résumé, les historiens se posent la question de savoir si Jordanès est fidèle à Cassiodore, ou s'il fabule. De même, Cassiodore, constitue-t-il une source fiable étant donnée la disparition de ses écrits ? Cette anecdote est reprise telle quelle jusqu'en 1911 par des ouvrages encyclopédiques[10]. De son côté, Michael Kulikowski estime[11] que l'accumulation d'un trésor et le pillage de Rome ne sont en rien le but d'Alaric :

En 1914, Salomon Reinach s'élève contre cette manie de reprendre les propos de Jordanès (De rebus geticis, X), dans un article resté célèbre[13],[14], où il démontre que de multiples anecdotes similaires ont été rapportées à propos d'autres personnages. Ainsi, de citer Dion Cassius (165-235) qui fait de même à propos du trésor de Décébale, dont il dit qu'il a été découvert durant la seconde guerre contre les Daces (en 105-106) par les troupes de Trajan et qu'il était dissimulé sous le cours détourné de la rivière Strei (en) (en actuelle Transylvanie roumaine)[15]. En 1961, Jérôme Carcopino va jusqu'à inventorier ce trésor dace, l'estimant à « 165,5 kg d'or et 331 kg d'argent métal »[16]. D'un Alaric l'autreÀ la fin du XIXe siècle, l'Abbé Bérenger Saunière défraie la chronique en finançant sur ses propres deniers des aménagements somptuaires dans sa petite église de Rennes-le-Château, dans les Corbières. Or, de fortune personnelle, il ne peut être question puisqu'il est de famille plus que modeste et que sa rémunération de curé est plutôt symbolique (mais il est accusé de détournement de messes et se voit interdit d'exercer). Jusqu'à sa mort, en 1917, les rumeurs vont bon train (escroqueries, détournement d'héritage de bon paroissiens, découverte locale d'un trésor) et continuent encore aujourd'hui d'attirer les curieux dans le sud-ouest[17]. On évoque, encore pour l'Abbé Saunière, entre autres sources possibles du soudain enrichissement du curé, le trésor... d'Alaric II, roi du Royaume wisigoth qui vécut 70 après le premier, non pas en Italie, mais à l'ouest, entre le sud de la France et l'Espagne : l'hypothèse comme quoi le trésor d'Alaric aurait été récupéré par Athaulf puis ramené jusqu'en Gaule narbonnaise à partir de 412, n'est pas sans fondements sur le plan historique[18]. Un mythe persistantLe mythe inspira aux romantiques plusieurs œuvres. Edward Gibbon dans son Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain (Londres, 1776-1788) avait donné l'élan, auquel ne fut pas insensible Chateaubriand. Avec le poème d'August von Platen, Das Grab im Busento (1828), traduit en italien par Giosuè Carducci, le motif devient populaire dans la Péninsule. En 1873, l'Allemand d'origine alsacienne Victor Erneste Nessler, compose un chœur pour orchestre d'après Das Grab im Busento qui connaît un vif succès[19]. En 1927, la presse italienne informe que des fouilles ont été entreprises à Cosenza pour rechercher le tombeau d'Alaric — sans résultat[20]. Dix ans plus tard, un communiqué de presse italien fait la même annonce[21]. En 2003, Elena Lattanzi, surintendante à l’archéologie de la région Calabre, explique que « cette légende revient à intervalles réguliers. Elle est basée sur les écrits d’un historien goth, Jordanès. Plusieurs communes — trois — près de Cosenza, se disputent l’honneur d’abriter la tombe d’Alaric. C’est un peu comme pour Homère en Asie Mineure… »[22]. En 2007, le chercheur Daniel Costa tente de déconstruire ce mythe à travers une étude dans laquelle il montre comment à la fin du XIXe siècle, le pangermanisme récupère la figure d'Alaric, puis comment les nazis entreprirent effectivement de mettre la main sur le tombeau perdu[23]. La même année, paraît l'ultime roman de Michael Dibdin, End Games, qui met aux prises son héros, le flic Aurelio Zen, avec le tombeau perdu d'Alaric[24]. En 2015, The Telegraph titre : « Des Italiens identifient cinq lieux où le légendaire trésor pourrait être enterré ». Le maire de Cosenza, interviewé à l'époque pour l'occasion déclare : « Bien sûr, on ne sait pas ce qui est véritablement enterré avec Alaric, mais ce serait un crime de ne pas chercher à le savoir ». Le journal britannique, sensationnaliste, estime quant à lui que le trésor vaudrait 700 millions de livres sterling. Un géologue a été recruté pour les recherches : responsable du projet, Amerigo Giuseppe Rota, promettait des résultats sous six mois[25]. Notes et références

|

Portal di Ensiklopedia Dunia