|

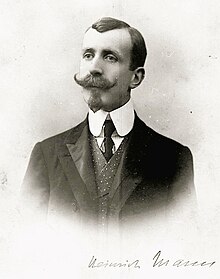

Zwischen den Rassen   Zwischen den Rassen ist ein Verführungsroman von Heinrich Mann, begonnen 1905 und erschienen im Mai 1907. Die junge Lola Gabriel mit der geschulten Altstimme liebt den sehr zurückhaltenden Deutschen Arnold Acton. Doch das sinnliche blonde Mädchen fällt auf den Hasardeur Graf Pardi aus Florenz herein. Die Ehe mit ihm scheitert, und die ernüchterte junge Frau findet zu ihrer ersten Liebe zurück. Figuren

HandlungLola lebt seit früher Kindheit, behütet und treu umsorgt von der altjüngferlichen Ernestine, getrennt von den Eltern, in Deutschland. Als der Vater in Brasilien stirbt, ist Lola sechzehn Jahre alt. Lolas Mutter, die „dunkle, weiche Schönheit“, kommt aus Rio und Erneste hat ausgedient. Mai und Lola reisen durch die Welt. Paolo verdient in Südamerika das Geld und schickt den beiden Damen ab und zu einiges davon. DeutschlandIn FreiheitDes Lebens in Hotelzimmern überdrüssig, verlassen Mai und Lola Oberitalien. Sie quartieren sich bei ihren bayerischen Verwandten ein. Dort freundet sich Lola mit Tini und Arnold Acton an. Die junge Tini, aus ihrer ländlichen Heimat noch nicht groß herausgekommen, freut sich, dass ihr mit Lola nun eine Verwandte ganztags zur Verfügung steht, die schon etwas von der Welt gesehen hat. So vergewissert sich Tini bei Lola, wie man erkennen kann, ob man verliebt ist. Lola weiß darauf mehr als eine Antwort: Zum Beispiel, wenn das Mädchen in der Nähe des Liebhabers ruhiger wird, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen. Dabei markiert Lola lediglich die Erfahrenere. Entjungfert wird sie erst viel später vom Ehemann Pardi (siehe unten). Arnold Acton logiert im Hause der Verwandten und will schnurstracks nach München abreisen, als Mai und Lola nahen. Angeblich brauche er wieder einmal ein wenig Stadt. In Wahrheit aber ist Arnold extrem schüchtern. So wartet auch Lola auf schier endlosen Spaziergängen durch das sommerliche Oberbayern vergebens auf eine Liebeserklärung. Arnold philosophiert in freier Natur unter vier Augen mit Lola über Gott und die Welt, erklärt sich jedoch nicht. Lola wartet und wartet, erfährt aber nur Belangloses: Arnold hat den „Trieb, zu gestalten“. Arnolds Liebe zu Italien kommt zur Sprache, die aber später erlosch. Ein ganz anderer Kerl ist da der Graf Pardi aus Florenz, der sich besuchsweise bei Verwandten in der Nachbarschaft aufhält. Dieser italienische Draufgänger könnte vom Alter her Lolas Vater sein und hat 1896 die Schlacht von Adua mitgemacht. Pardi gebärdet sich als Salonlöwe und macht Mai den Hof. Mai ist entzückt und reagiert eifersüchtig, als sich Pardi nebenbei auch noch Lola zuwendet. Zwar verachtet Lola Pardis Gehabe, ist jedoch beeindruckt von der Männlichkeit des Grafen. Ihr erscheint Pardi als „ganzer Mensch“, hingegen Arnold als „keiner“. Pardi reist ab in seine Heimat – in das toskanische Seebad Viareggio. Mai und Lola, vernarrt in den Grafen, wollen ihren Verwandten nicht länger zur Last fallen und reisen hinterdrein. ItalienDas AbenteuerZunächst endet die Bahnreise der beiden Damen im lombardischen Mantua. Tini hatte, inzwischen erfahrener geworden, das italienische Abenteuer mit einem fingierten Brief heimlich eingefädelt. Bald reist Pardi an und konfrontiert die Damen im Palazzo del Tè mit Kunst – „dem Schwall der Fleischlichkeiten“. Lola überläuft es heiß und kalt, als sie unbeabsichtigt ein Gespräch Pardis mit anhört, in dem er einem Freunde vorprahlt, er wollte Lola – hingerissen von ihrer „herben, blonden Eleganz“ – einem Deutschen wegnehmen. Lola muss zur Kenntnis nehmen, in Italien liegen die Dinge anders als in Deutschland. Nicht nur, dass sich Pardi für Lola verantwortlich fühlt und sie zur „wirklich weiblichen Frau, die gehorchen kann“, erziehen will. Mehr noch, er verhandelt „zum offenen Fenster hinaus über ihren Körper“. Zu ihrem Erstaunen lässt sich Lola besiegen und ist erleichtert. Lola redet sich ein, sie habe ein „Recht aufs Glück“ und will sich Pardi nicht von Mai wegnehmen lassen. Pardis Freunde schenken Lola reinen Wein ein. Der Graf besaß und besitze mehrere Geliebte. Eine davon, eine geschwängerte, soll Pardi umgebracht haben, indem er den Pferdewagen, mit ihr und sich darauf, absichtlich umwarf. Ab und zu duelliere sich Pardi. Die Pardis, florentinische Bürger, reiche Fellhändler, seien erst spät geadelt worden. Wenn Lola von Pardi umworben wird, gibt sie sich spröde. Zunächst möchte sie geheiratet werden. Pardi hat es mit der Hochzeit nicht eilig. Auch Mai will eine Heirat der beiden, denn Pardi, der Lola nachsteige, kompromittiere die Tochter. Überdies müsse Lola versorgt werden, denn der Geldstrom von der Großen Insel versiegte langsam. Mai wolle gern auf Pardi, ihren Schwarm, verzichten. Zu ihrer Mutter sagt Lola, sie liebe Pardi gar nicht, doch einem Freunde Pardis bekennt Lola, sie liebe den Grafen. Durch solches und ähnliches mutwilliges Verhalten meint Lola, sie habe Pardi ins nächste Duell getrieben. Lola möchte den Tod von Pardis Gegner unbedingt verhindern und überlegt. Was tun? Sollte sie sich Pardi hingeben? Mai, praktischer gesinnt, hat den Ausweg. Lola folgt ihm: Sie schlägt Pardi vor, er solle sich nicht duellieren, sondern sie heiraten. Insgeheim aber schwankt Lola doch noch. Denn eigentlich liebt sie Arnold. Außerdem nimmt sie untrügliche Zeichen wahr: Pardi liebt Mai und nicht sie. Aber da stürmt Pardi in ihr Zimmer und fragt sie gereizt, ob sie ihn endlich ehelichen wolle. Zornig bejaht Lola. Die Verführung In der Campagna Die junge Gräfin Lola, die Contessa Pardi, steht nun unter der Vormundschaft des Gatten. Der führt sie in seinen Palast nach San Gregorio in die Campagna nahe bei Spello. Die Ehe wird vollzogen. Pardi hat, was er wollte und will mehr. Lola erfährt von Frauen in San Gregorio – etliche Geliebte hat der Graf dort gehabt. Pardi und seine Saufkumpane seien mit einer dieser Frauen nicht zimperlich umgegangen. Von Auspeitschung ist die Rede. Eine andere dieser ehemaligen Geliebten, sie ist verheiratet, hat von Pardi ein Kind und liebt den Grafen immer noch. Jene weiht Lola in die Geheimnisse der Wollust ein. Darum geht es – um die Verführung Lolas durch Pardi zur Wollust. Heinrich Mann beschreibt das nun nicht direkt, sondern ergeht sich in Andeutungen. Was für „fleischlicher Irrsinn“ ist gemeint, wenn von Lolas „entweihtem Mund“ erzählt wird? Alles in allem: Lola, von der immer noch nach Pardi schmachtenden, „genußsüchtigen“ Frau ins Bild gesetzt, lässt sich verführen. Aufgestachelt „von Eleganz und Roheit“, macht sie im Bett und im dunklen Palastgarten, „begehrlich erregt“, fast alles mit. Pardis Verführung gelingt vollständig. Lola erreicht unter „frechen Liebesschreien“ den „Gipfel der Lust“ und muss gegen böse Gelüste ankämpfen. Sie spielt mit dem Gedanken, die Kinder im Palast vom Diener schlagen zu lassen. Die ErnüchterungMit Pardi „tief durch Schmutz“ gegangen, nach Florenz heimgekehrt, wird Lola wiederum Ohrenzeuge einer Prahlerei Pardis vor Freunden, hört angewidert mit, wie er „ihren Körper zergliedert“, hie und da „ein sehr schmutziges Wort“ einflicht und obendrein ihre „Gelehrigkeit“ rühmt. Lola wird sich ihrer Schande bewusst. Pardi, der seine Zeugungskraft früher in San Gregorio bewiesen hat, will ein Kind. Lola wird nicht schwanger und hält sich für unfruchtbar. Pardi verspielt sein Vermögen, nimmt eine Geliebte nach der anderen und bringt die leichten Mädchen einfach mit in den Palast. Pardi, inzwischen verschuldet, macht sogar die Fresken an seinem Palast, ein Werk von Luca Giordano, zu Geld. Verzweifelt beklagt Lola ihr Los. In der Fremde hat sie ihr Glück selbstsüchtig verspielt und wurde zu Pardis „schmutziger Magd“. Unrein geworden, müsse sie nun büßen. Eigentlich, so meint sie, sei sie „in jedem Lande fremd“. Mai ist wieder nach Brasilien zurück zu Paolo und schreibt nicht. Der inzwischen gestorbenen Erneste trägt Lola ihre Engherzigkeit nach. Als Pardi die Hurerei auf die Spitze treibt, kommt es zum Eklat. Lola will aus dem Fenster des Palastes springen. Sie gesteht Pardi, sie liebe einen anderen und wirft ihm vor, er habe sie „gemein und elend gemacht“. Auf den Genuss folgt also das Leiden. Die HoffnungAber da kommt Phantast Arnold aus Deutschland daher. Sofort in seinem Italien wieder heimisch, gesteht er Lola seine Liebe. Nun muss er aus Lolas Munde erfahren, dass sie vom eigenen Ehemann betrogen wird. Lola beichtet Arnold einiges von ihren Orgien mit Pardi. Arnold schluckt die Neuigkeit und konstatiert nur, Lola sei sinnlich und krank. Er wolle sie heilen. Auf endlosen Ausflügen durch die Toskana kommen sich Lola und Arnold langsam wieder näher. Pardi ahnt, ihm schwimmen die Felle davon. Der „Ehrenmann“ möchte den Turteltauben den Hals umdrehen, kann dem äußerst vorsichtigen Liebespaar aber nichts nachweisen. Das Maß ist voll, als Lola einen Brief Mais in die Finger kriegt. Daraus geht hervor, Pardi ist vor der Ehe zu Lolas Mutter ins Bett unter der Bedingung, dass er als Lohn für den Beischlaf Lola bekommt. Lola wurde sozusagen von der Mutter verkauft. Diese Neuigkeit quittiert Arnold nun mit dem absonderlichen Vorschlag, dem „gehetzten Dasein“ zu entkommen – gemeinsam in den Tod zu gehen. Lola aber will leben, will besser werden. Arnold kann Pardi nicht hassen. Er verachtet Gewalt. Pardi, der ruiniert ist, hat das Gesetz auf seiner Seite. Lola muss mit ihm gehen, selbst wenn er in San Gregorio Schweine züchte. Zunächst sieht es so aus, als ob Arnold Lola verließe. Lola ist betrübt. Und das Ende der Geschichte: Arnold kehrt zurück und fordert Pardi zum Duell, weil der ungehobelte Italiener Lola den Hals umdrehen wollte. HintergrundAutobiographische Züge

Die Beschreibung der italienischen Landschaft gehört zweifelsfrei zu den literarisch eindrucksvollsten Passagen dieses Buches. RassenHeinrich Mann verwendet den Begriff Rasse nicht ideologisch, sondern phänotypisch. Lola sagt von sich, sie habe „beide Rassen“ in sich, „die germanische und die lateinische“. Also beobachtet sie im phänotypischen Sinne Merkmale an sich. Von der lateinamerikanischen Mutter habe sie das Temperament und vom Vater die Tiefe.[3] GesellschaftskritikIn jedem Werk Heinrich Manns aus späterer wilhelminischer Zeit stößt der Leser irgendwann einmal auf Gesellschaftskritik.

Selbstzeugnisse

Rezeption

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia