|

Straßenbrunnen in Berlin Diese Darstellung der Straßenbrunnen in Berlin ist eine Übersicht der Straßen- und Notwasserbrunnen in den Bezirken der deutschen Hauptstadt. Ergänzt wurden historische Daten, soweit dafür Quellen erreichbar waren. Ein Überblick zur Geschichte und Entwicklung des Systems der Wasserversorgung an öffentlichen Zapfstellen für Berlin ist vorangestellt.[4] Die Straßenbrunnen sind nach Bezirken und innerhalb nach Ortsteilen geordnet und mit aktuellen[5] Angaben zur Aufstellung sortiert. In den Listen der Straßenbrunnen nach Bezirken sind die Standorte als Adresse und Geokoordinate und dazu der Flurabstand erfasst.[6] Soweit zugänglich gemacht, sind Angaben zur Bohrtiefe des Grundwassers aufgenommen. Bild und Beschreibungen beziehen sich auf Formen, die Beziehungen zur Umgebung und Zusammenhänge zu den Wasserpumpen. Besondere Angaben sind zu Hauptartikeln verlinkt. Es gibt in Berlin 2079 (Stand: 2022) Notwasserbrunnen, davon sind 1614 als funktionstüchtig genannt. (2017: 1429 funktionstüchtig)[7] Bis 2021 wurden 2070 Straßenbrunnen vom Senat genannt.[8] Die meist grün lackierten Brunnen (in einigen Bezirken sind ältere Exemplare auch in blau-grün oder grau lackiert) stehen vorrangig im öffentlichen Straßenraum und gehören zu den Stadtmöbeln (auch Straßenmöbel genannt). Mit ihnen wird Grundwasser (Frischwasser) unabhängig vom funktionsfähigen und betriebsbereiten Wassernetz, insbesondere für Trink- und Kochzwecke, bereitgestellt. Zusätzlich haben im Stadtgebiet manche Einrichtungen und Institutionen eigene Grundwasserbrunnen, die auch für die Allgemeinheit als Notwasserbrunnen nutzbar sind. Zehn der historischen Schwengelpumpen[9] sind in der Denkmalliste aufgenommen. Sechs stehen in den Ortsteilen Gesundbrunnen und Wedding (bis 2000 der Bezirk Wedding). Je ein geschützter Krausebrunnen steht in Friedrichshain und Friedrichshagen. Im Ortsteil Mitte steht in der Zinnowitzer Straße ein denkmalgeschützter Lauchhammerbrunnen, sowie der (nicht mehr einsatzfähige) Lohdesche Rohrbrunnen in der Wöhlertstraße.[10] Diese „Denkmal“-Exemplare (ausgenommen der Lohdebrunnen) werden weiterhin unterhalten, um bei Bedarf für die Notwasserversorgung zur Verfügung zu stehen. Einige historische Brunnenkörper stehen als „Brunnen ohne Förderfunktion“ an repräsentativen Orten in Berlin, wie im Zoo, sie sind in den jeweiligen Listen der Bezirke aufgenommen und als solche markiert. Zu den so bezeichneten Ausstattungsstücken des öffentlichen Straßenraums gehören jedoch nicht die durch die Berliner Wasserbetriebe über das öffentliche Wassernetz versorgten Hydranten. Keine Notbrunnen sind die über das Wassernetz mit Trinkwasser versorgten Trinkbrunnen, die an ausgewählten Orten im öffentlichen Raum stehen. Die in den Berliner Bezirken und deren Ortsteilen vorhandenen Schmuckbrunnen und Planschen sind in einem gesonderten Artikel aufgeführt, da sie nicht zu den erfassten Notwasser-Straßenbrunnen gehören.

ÜberblickStraßenbrunnen, auch als Notwasserbrunnen bezeichnet,[12] gehören zu den Straßenmöbeln wie Laternen oder Parkbänke. Die vorrangig als Kunstobjekte zu verstehenden Springbrunnen und Brunnenanlagen sind in gesonderten nach Bezirken unterteilten Listen aufgeführt. Die Notwasserbrunnen dienen zur Wasserversorgung im Katastrophenfall und für den Zivilschutz, um unabhängig von der Verfügbarkeit des öffentlichen Wassernetzes zu sein.[13] „Für die Unterhaltung der Brunnen ist in den Berliner Bezirken jeweils das Straßen- und Grünflächenamt zuständig, die regelmäßige Beprobung der Wasserqualität wird durch die Gesundheitsämter veranlasst. Dies gilt sowohl für die Bundes- wie auch für die Landesbrunnen.“ Die Schlüsselnummern an den Säulen werden von den Bezirken vergeben. Bei der Bezirksfusion von 2001 kamen fortlaufende Nummern der Alt-Bezirke teils mehrfach vor. In den betroffenen (Groß-)Bezirken wurden deshalb Buchstaben vorgesetzt oder es wurde neu durchnummeriert. Diese Zahlen sind in den Listen als Sortierkriterium beibehalten. Die Beschreibungen enthalten darüber hinaus markante Umstände und Bilder der Pumpen. Weitere Bilder liegen nach Ortsteilen gegliedert auf Commons.[14] EtymologieFür die an Berliner Straßen und Plätzen aufgestellten Brunnen wird oft der Begriff „Plumpe“ genutzt,[15] der im Duden als „veraltet, noch ostmitteldeutsch, ostniederdeutsch“ für „Pumpe“ steht als „zylindrischer, durch ein Rohr mit dem Grundwasser verbundener, senkrecht in die Erde eingesetzter und mit einem Schwengel, Hebel versehener Hohlkörper, der beim Betätigen des Schwengels Wasser an die Oberfläche saugt“.[16] Brunnen sind dagegen[17] technische Anlagen zur Gewinnung von Grundwasser, wie in diesem Falle: Straßen-, Gassen- und Hof- oder Hausbrunnen. In diesem Artikel sind dagegen Zier- oder Schmuckbrunnen[18] nicht erfasst, bei denen Einfassung oder Ummauerung ein Becken zum Auffangen des Wassers aus einem Brunnen bilden. Straßenbrunnen zur Notversorgung mit Grundwasser – „Plumpen“ – haben eigene Quellbohrungen für geeignetes Wasser und sind vom Wassernetz unabhängig – auch bei dessen Ausfall nutzbar. Von der Betriebsart sind es Schwengelpumpen, die mit Muskelkraft betrieben werden. 2070 Exemplare[8] sind für das Jahr 2019 genannt,[19][20] durch Schäden und Um- und Neubau kann diese Anzahl jedoch schwanken. Nach dem allgemeinen Sprachverständnis ist ein Straßenbrunnen „eine Wasserabschöpfungsmöglichkeit auf einer öffentlichen Straße“.[21] Geschichte Wasserversorgung aus Brunnen

– J.G.A. Ludwig Helling, 1830.[23] Bis Mitte des 19. Jahrhunderts dienten Kesselbrunnen zur Trinkwasser- und Löschwasserversorgung der Berliner Bevölkerung. Solche Kesselbrunnen waren bis zu fünf Meter tiefe ausgemauerte Schächte, in denen sich das Grundwasser sammelte. Das Wasser aus diesen Haltungen wurde bis ins 18. Jahrhundert mit Eimern an Seilen hochgezogen. Im Berliner Stadtbuch sind vom Beginn des 15. Jahrhunderts nahezu 40 Besitzer von „Wind-Brunnen“ (Standorte zu öffentlicher Nutzung) genannt.[24] Als Reserve für Löschwasser standen neben den öffentlichen Brunnen Bottiche, die ständig mit Wasser gefüllt zu sein hatten. Zunehmend wurden „Zieh“brunnen der besseren Handhabung wegen mit Schwengelpumpen ergänzt und ersetzt. Die Pumpeinrichtung mit Hubkolben und Ansaugrohr war mit hölzernem Gehäuse umfasst, Schwengel und Wasseraustritt ragten aus der Umhüllung heraus. Der Zwischenraum war mit Stroh ausgefüllt und der Brunnenraum war überdacht. Unter dem Auslauf befand sich ein Schrägbrett, das vor Spritzwasser schützen sollte.

Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde in Berlin die Stadtordnung, und auch die Wasserversorgung, verbessert. Im Ergebnis der Verordnung des Großen Kurfürsten von 1660 wurden die Ziehbrunnen mit offenem Kessel bei Erneuerung durch Röhrbrunnen ersetzt. Diese verhinderten eine mutwillige oder durch Wind, Schnee und Regen erfolgte Verunreinigung. Bei diesen war eine Handschwengelpumpe mit dem Kessel verbunden in dem sich das Grundwasser sammelt. Dies geschah bis 1720 durch Zahlung aus der Consumtionsaccise, danach wurden die Kosten des Brunnenwesens dem Magistrat übertragen.[26] Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden eiserne Rohrbrunnen aufgestellt, mit denen Wasser auch aus größeren Tiefen gezogen werden konnte. Tiefere Wasserschichten wurden zum einen zur Steigerung der verfügbaren Wassermenge nötig und andererseits, um eine bessere Qualität des geförderten Grundwassers zu erreichen.[27] Der Drucker Ernst Litfaß hatte in den 1850er Jahren die Idee, Straßenpumpen mit Holz zu verkleiden, um sie als Werbefläche zu nutzen. 1854 unterbreitete er seinen Plan dem General-Polizeidirektor von Hinckeldey Säulen von architektonischer Form, die zugleich als Zierde gelten konnten, zu errichten und diese zum Anschlag zu benutzen. Dieser entschied, dass fünfzig Straßenbrunnen mit einer, den steinernen Säulen gleichenden, hölzernen Umhüllung und einer zweckmäßigen Pumpenkonstruktion versehen und ferner hundert massive Säulen aufgestellt werden sollten. Beide waren einschließlich der Krönung vom Pflaster ab 9½ Fuß hoch bei einem Umfang von 9¾ Fuß.[28] Für jedes bebaute Grundstück war im 19. Jahrhundert in Berlin ein Hofbrunnen vorgeschrieben. Bis zum Aufbau und Ausbau der Wasserwerke und dem Anschluss der Grundstücke an das Wassernetz erfolgte die Wasserversorgung der Haushalte weiterhin aus Hofbrunnen (auf dem Grundstück) und öffentlichen Straßenbrunnen. Für die Nutzung der Straßenbrunnen gab es schon immer Einschränkungen, so war an diesen das Wäschewaschen verboten.

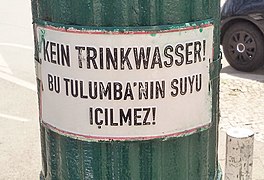

– Amts-Blatt der Königl. Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin[29] Zur Verbesserung der Wasserversorgung der wachsenden Stadt entstand 1856 das erste Berliner Wasserwerk vor dem Stralauer Tor direkt an der Spree.[30] Zum Druckausgleich wurde das große Wasserreservoir (offener Reinwasserbehälter) auf dem Windmühlenberg (Belforter Straße) angelegt.[31] Für die erste öffentliche Wasserleitung wurde 1852 der Vertrag zwischen dem Königl. Polizei-Präsidenten von Hinckeldey namens des Königl. Preußischen Gouvernements und den Unternehmern Sir Charles Fox und Thomas Russell Crampton über die Versorgung der Stadt Berlin mit fließendem Wasser geschlossen. Der im 16. Jahrhundert begonnene Netzbau mit Holzröhren-Leitungen in Berlin und Cölln war vernachlässigt worden und hatte sich nicht erhalten. Die um das Jahr 1850 über 900 vorhandenen öffentlichen Brunnen wurden mit dem öffentlichen Leitungsnetz zunehmend zu Zapfstellen für Löschwasser.[32] Andererseits standen einige Hofbrunnen auf dem Gebiet von Groß-Berlin noch bis in die 1950er Jahre. Der Vertrag zum Wassernetz sah die Übergabe an den preußischen Staat für 1881 vor, ab 1867 weigerte sich die Gesellschaft entfernte Wasserleitungen zu legen. So waren die Hofbrunnen, wohl auch die Straßenbrunnen auch weiterhin in bestimmten Stadtgebieten nötig.[33] Die Technik und Ausführung der Straßenbrunnen wurde im Übrigen weiter entwickelt. Die eisernen Rohrbrunnen (anfangs auch Röhrenbrunnen genannt)[34] nach der Bauart Greiner und Lohde wurden ab 1877 bis 1892 in 450 Exemplaren aufgestellt. Mit einer Ausschreibung von 1890 wurden die von Otto Stahn vorgeschlagenen Brunnengehäuse mit Kuntzescher Pumpmechanik in der Eisengießerei Lauchhammer hergestellt. Diese in zunächst drei Typen angefertigten Brunnen wurden zwischen 1894 und 1897 in den Stadtteilen des „alten“ Berlins aufgestellt. In den Vorstädten um Berlin folgten zum Ende des 19. Jahrhunderts gleichfalls Bestrebungen zur Verbesserung und dem Ausbau der Versorgung mit Trink- und Löschwasserversorgung. Neben dem Aufbau von eigenen Wassernetzen folgten ab 1900 neuere Straßenbrunnen aus Lauchhammer. Zum 1. April 1900 gab es im damaligen Berlin bereits 768 Trinkbrunnen neuerer Bauart.[34] Die Großstadt Charlottenburg wählte Pumpenständer ähnlich den Berlinern aber mit eigenem Stadtwappen. Schöneberg orientierte sich ebenfalls am Berliner Modell. Die Einwohner in Wilmersdorf ließen sich von ihrem Bürger, dem Tierplastiker August Gaul einen eigenen Entwurf fertigen. Die Landgemeinde Pankow leistete sich ebenfalls einen eigenen Entwurf für ihre Brunnenständer, kenntlich sind diese noch in Berlin vorhandenen Einrichtungen an dem verzierenden „GP“, der sich auf dem kannelierten Mittelteil mit dem Wasseraustritt befindet. Gleichzeitig wurden auch in den Vorstädten Berlins die städtischen Wassernetze geschaffen. Die Summe der von der Stadt für Straßenbrunnen eingesetzten finanziellen Mittel waren nicht unerheblich – trotz der Mitte der 1850er Jahre einsetzenden zentralen Trinkwasserversorgung (aus Spreewasser) vom Stralauer Wasserwerk. Ende der 1870er Jahre ersuchte die Stadt-Versammlung den Magistrat um Auskunft zu ursprünglichen Stadtanleihen in Höhe von 15 Millionen Talern von denen 363.457 Taler für die „Umpflasterung von Straßen, für Herstellung und Verbesserung öffentlicher Straßenbrunnen und für Aufstellung von Bedürfsnißanstalten“ und (beispielsweise) 1.302.877 Taler für den Bau fester Brücken verwendet wurden.[35] Bei der Choleraepidemie von 1892/1893[36] waren für Berlin vorbeugende Maßnahmen und Untersuchungen ausgeführt und angeordnet.[37] „An den Straßenbrunnen wurden die Trinkbecher entfernt, um das Publikum vor der Gefahr, verdächtiges Wasser zu genießen, zu schützen.“ Die Bauverwaltung stellte fest, dass nahezu 83 % tadelloses Trinkwasser, 8,7 % verdächtiges und 8,45 % direkt gesundheitsschädliches Wasser lieferten. Brunnen, die „schlechtes“ Wasser lieferten, wurden mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ versehen. 20. Jahrhundert März 1920 (Kapp-Putsch)[39])

April 1945[44][45]  März 1947[46] Nach 1900 ging mit nun vorhandenen Hausanschlüssen an Wasserleitungen in den Berliner Stadtteilen die Nutzung und damit die Unterhaltung der Straßenbrunnen zurück. Nach dem Ersten Weltkrieg begann die Entfernung von Straßenbrunnen und der Umbau zu Unterflurbrunnen. Wo nötig wurden die Feuerwehrbrunnen in zunehmend einfacherer Ausgestaltung gesetzt. In unruhigen Zeiten waren Straßenbrunnen weiterhin zur Versorgung der Bevölkerung in Notsituationen von Nutzen. Genutzt wurden öffentliche Zapfstellen während des Kapp-Putschs, als das Wassernetz in Berlin wegen des Generalstreiks 1920 ausfiel. Nach der Bildung von Groß-Berlin ging die Zuständigkeit für die Notwasserversorgung und die Straßenbrunnen von den eingegliederten Städten und Vororten an den Magistrat über. Die vorhandenen Brunnen wurden nun zentral betreut und unterhalten.[47] Für die Feuerwehr kamen für Löschwasser Hydranten am Wassernetz hinzu. Die Verwaltung von Groß-Berlin beauftragte die Entwicklung und Aufstellung von neuen Anlagen als Notwasserbrunnen. Mitte der 1920er Jahre wurde das neue Brunnengehäuse entwickelt das nach Entwürfen im Eisenhütten- und Emaillierwerk Wilhelm von Krause in Neusalz (Schlesien) gegossen wurde. „Krausepumpen“ hatten eine kannelierte Säule auf einem achteckigen Sockel ohne bildliche Verzierungen. Zudem wurden auch Anlagen aus anderen Pumpenunternehmen aufgestellt, es waren einfache, zylindrische Säulen mit dem Ansatz für den Schwengel oben und dem Rohr für den Wasserauslauf in der Mitte. Große Bedeutung für die Wasserversorgung gewannen die Straßenbrunnen zur Notversorgung als nach den Bombennächten im Zweiten Weltkrieg Schäden am Wassernetz verblieben. Wegen der Zerstörungen bei den Luftangriffen in den Jahren 1943–1945 brach die Versorgung an unterschiedlichen Orten mehrfach zusammen. Insbesondere in den letzten Kriegstagen im Endkampf um Berlin brach die Trinkwasserversorgung Berlins zusammen und die netzweite Wasserversorgung war gestört.[48] Einzig die vorhandenen öffentlichen Zapfstellen, gleichgültig ob aktive Lauchhammerbrunnen, erhaltene Rohrbrunnen (Lohde, Greiner) sowie Krausepumpen, Loewe- und Wolfsäulen, boten der Bevölkerung Zugang zu Frischwasser. In den 1940er Kriegsjahren waren an den Straßenbrunnen weiße Ringe angebracht, wie auf dem obigen Bild am Brunnen zwischen den Trümmern noch zu erkennen ist. Besonders nach dem großen alliierten Luftangriff vom 18. März 1945 war das Berliner Wassernetz zusammengebrochen. Die Treffer hatten an vielen Stellen das Leitungssystem getroffen. Gas-, Wasser- und Stromleitungen waren größtenteils zerstört.[49] „Wasser gab es nur noch an den Pumpen auf der Straße, so daß das Schlangestehen nach Wasser im Freien während des restlichen Kampfes um Berlin' zu einem Überlebensrisiko wurde.“[50][51] „Ein neues ‚Tier‘ wurde in Berlin gesichtet: die „Wasserschlange“. Vor Hydranten und Pumpbrunnen standen in Schnee und Regen, in Kälte und Matsch die Berlinerinnen mit Eimern und Töpfen um Wasser an.“[52] Bei den anhaltenden Kämpfen um Berlin in den zwölf Tagen im April 1945 waren Straßenbrunnen eine wichtige Grundlage zur Wasserversorgung.[53] Immerhin gab es die Straßenbrunnen, an deren Pumpen sich tagein, tagaus lange Schlangen mit Eimern bildeten. „Etwa 200 000 Einwohner in Moabit waren beinahe vier Wochen lang auf nur ganz wenige Straßenbrunnen angewiesen. Erst Mitte Juli floss wieder Wasser aus den Leitungen, zumindest in den unteren Etagen. Für die oberen reichte der Druck oft noch nicht.“[54] Betroffen waren 2,8 Millionen in Trümmern lebende Berliner und die Soldaten der Streitkräfte beider kämpfenden Seiten sowie Flüchtlinge aus den Ostgebieten. „Nebenan brannte das Schuhhaus der Firma Leiser. Meiner Mutter gelang es noch, zwei Schuhe für mich zu organisieren […] An einer Straßenpumpe stand eine Menschenschlange zum Wasserholen.“[55] „Am 23. April 1945 […] marschierte die Rote Armee in der Hauptstraße ein. Kurz [vorher] musste ich, da unsere Wasserversorgung ausgefallen war, von einer Pumpe in der Hauptstraße Wasser holen. Hier stand noch eine deutsche 8,8-cm-Flakbatterie […]“[56] „Trinkwasser besorgten wir uns an einer Pumpe in der Revaler Straße. Meist stand hier eine Menschenschlange mit Eimern und wartete.“[57][58] Durch die Zerstörungen waren viele Pumpen der Notwasserversorgung nicht mehr benutzbar. Oft standen diese zwischen den bis auf die Fahrbahn reichenden Trümmern der zerstörten Gebäude. Lauchhammergehäuse, aber andere Pumpenkörper, waren im Winter 1944/1945 als Frostschutz verkleidet worden und wohl auch um sie vor den Luftangriffen zu schützen.[59] Nach der Kapitulation waren Brunnen zerstört und in den kalten Wintern Ende der 1940er Jahre gab es Frostschäden.[60] Die anfangs einheitliche Berliner Verwaltung in den vier Besatzungssektoren bemühte sich um den weiteren Betrieb der Brunnen: zerstörte „Plumpen“ wurden repariert. Eine schwierige Aufgabe bei der 1945/1948 bestehenden Materiallage, doch Erfahrungen der Kriegsjahre lehrten, Straßenbrunnen auch weiterhin zu unterhalten. Erwähnenswert hierfür die Zunahme der Teilung in der Stadt. Ein typisches Vorkommnis war die Berlin-Blockade (1948/1949), als in West-Berlin eine unklare Zukunftssituation entstand und noch vorhandene Brunnen vorbeugend instand gesetzt wurden. Seit den frühen 1950er Jahren führte die geteilte Verwaltung Berlins auch zu unterschiedlichen Bewertungen der Bedeutung von Straßenbrunnen und den Einsatz von Materialressourcen. Im Ostteil wurden alte Anlagen erhalten und instand gesetzt. Im Westteil wurde 1951 im Rahmen der „Trinkwassernotversorgung“ vorgeschrieben, dass für 3500 Einwohner ein Brunnen vorhanden sein muss.[61] Mit dem Mauerbau 1961 wurde West-Berlin wiederum auf eine Notsituation vorbereitet und eine robuste und sichere Brunnenform eingefordert. 1969 wurde die Richtzahl für einen Brunnen auf 2500 Einwohner festgelegt. Zwischen 1960 und 1972 stieg die Anzahl der Straßenbrunnen von 588 auf 893, unter diesen waren noch 122 Rohrbrunnen mit Lachhammerständern vorhanden. Die Betreuung und Kontrolle wurde den Tiefbauämtern übertragen, die Gesundheitsämter überwachten den hygienischen Zustand nach Richtlinien des Gesundheit-Senators. Die aufwendigen Vorkriegsgehäuse um die Pumpmechanik wurden durch einfachere den Hubkolben umfassende Zylinderkörper (glatte Säulen) ergänzt. Es kamen neue Bohrungen und Brunnenstandorte hinzu.[61] Aus Kostengründen wurde in Westberlin bereits ab 1958/1959 nach einem „einheitlichen Modell“ gesucht. Mit Mauerbau 1961 und der Zeit des Kalten Kriegs orientierte sich der Senat auf eine neue Strategie zur Notwasserversorgung. 1969 wurde in einheitlicher technischer Gestaltung ein Brunnenständer entwickelt, der in moderner Form mit gefälligem Aussehen die wirtschaftlichen und technischen Anforderungen erfüllte.[61] Diese kompakten Pumpen wurden von Schliephacke gestaltet und vom Oberbaurat Rainer G. Rümmler eingeführt. Die Notbrunnen waren für den „V-Fall“ erstellt, jedoch für alle anderen Fälle der Not verwendbar: im Falle einer Wasserklemme, im Unglücksfall, im Katastrophenfall, im Spannungsfall und eben im V-Fall. Für West-Berlin sind Angaben zu den 1960er/ 1970er Jahren[62] in Zivilverteidigung Heft 1/76 S. 56 aufgeführt.[63] demnach wurden für Berlin 1968–1972 zur „Trinkwassernotversorgung nach dem Wassersicherstellungsgesetz“ (Schwerpunktprogramm zur Sicherung einer netzunabhängigen Trinkwassernotversorgung aus Brunnen und Quellfassungen) 165 Brunnen für 2,09 Millionen Einwohner mit Kosten von 2,46 Millionen Mark niedergebracht, womit 410.000 Einwohner versorgt waren. Gleichzeitig wurden historische Pumpengehäuse instand gesetzt und mitunter an neuen Standorten platziert. Im Jahr 1978 wurden in Fußgängerzonen restaurierte und rekonstruierte Lauchhammer- und Krausebrunnen aufgestellt, die sowohl der Notwasserversorgung dienen sollten als auch der Verbesserung des Stadtbildes.[64] In Ostberlin kamen 1987 mit der 750-Jahr-Feier Berlins ebenfalls einige restaurierte Brunnen im alten Design hinzu. Bei der laufenden Unterhaltung der Brunnen ist meist ein abgenutztes oder beschädigtes Teil zu ersetzen, seltener bedingt ein verstopfter Filter Austausch oder Umsetzung. In Ost-Berlin wurden die Straßenbrunnen ebenfalls genutzt und gepflegt, wie einem Artikel im Neuen Deutschland aus dem Jahr 1969 zu entnehmen ist. „[…] vielerorts stehen in unserem Berlin noch die alten grünen Pumpen. Die meisten dieser 528 ‚Straßenbrunnen‘ wurden wieder restauriert. Sie zeugen als Miniaturdenkmäler von einer längst vergangenen Zeit. Heute benutzt kaum einer mehr die dickbäuchigen Eisengebilde, um sich mit Wasser zu versorgen. Die moderne Technik hat die einstmals Fortschritt bedeutenden Pumpen längst verdrängt, aber für die Kinder sind und bleiben sie Anziehungspunkte […]“[65] Ab 1981 kamen in Ostberlin die Trinkwasserpumpen „BK 03-81“ auf, die den Brunnenständern vom Typ Wolf gleichen. Der Quellort der Wasserbrunnen darf nicht versanden, die regelmäßige Nutzung verhindert Alterung und das regelmäßige Abpumpen gewährleistet die hygienische Beschaffenheit. Deswegen ist es in Berlin erwünscht, dass Bürger den Schwengel betätigen, Berliner ihre Hunde erfrischen und erhitzte Touristen sich den Kopf abkühlen. Nur das noch in den 1970er Jahren übliche Autowaschen ist verboten, damit keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.[66] Die Bezirksverwaltungen sind für den Zustand und die Brauchbarkeit der Pumpen verantwortlich, um sie benutzbar zu halten. Nach Auskunft von Straßenämtern werden beispielsweise durch Außenstehende unerlaubt attraktive Pumpenteile entfernt. Unachtsame Autofahrer stoßen bei Unfällen an Brunnenkörper. Die Quellbohrungen können durch Versanden unbrauchbar werden. Wasser sollte vor dem Trinken abgekocht werden. Durch die Vereinigung der beiden Stadtverwaltungen im Jahr 1990 waren für die Ostbezirke die Vorschriften aus dem Wassersicherstellungsgesetz zu beachten. In den 1990er Jahren wurden hier neue Notwasserstandorte begründet. Der Ernstfall war in den westlichen Bezirken mit Luftbrücke und Mauerbau lebendiger und die Bundesvorschriften waren näher. „Nach dem Mauerfall wurden in den östlichen Bezirken viele Pumpen [neu] aufgestellt, die man zu DDR-Zeiten offenbar als nicht so wichtig erachtet hatte.“[19] 1973 war in Westberlin der tausendste Straßenbrunnen errichtet. Mit der Wende 1990 gab es im Westteil 1600 und im Ostteil 400 Straßenbrunnen. Eine Tabelle aus Heft 22 des „Archiv für die Geschichte des Straßen- und Verkehrswesens“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesens gibt Auskunft über Anzahl und die Einwohnerzahl je Brunnen, sie ist nach Alt-Bezirken aufgeschlüsselt.

Funktion seit den 2010er Jahren Auf die Anfrage an den Senat von 2017: „Welchen Zwecken dienen die in Berlin vorhandenen Straßenbrunnen (Notbrunnen) vorrangig?“ lautete die Antwort: „Sie dienen vorrangig der Sicherstellung einer Ersatz- bzw. Notwasserversorgung der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall bei einem großflächigen Ausfall der netzgebundenen öffentlichen Wasserversorgung.“ In ruhigen Zeiten steht eher das Gießen von Straßenbäumen im Vordergrund, zumal regelmäßiges Pumpen förderlich für die Betriebsbereitschaft ist. Nach dem Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)[A 2] ist die Trinkwasser-Notversorgung eine Vorsorgemaßnahme für die Bevölkerung im Verteidigungsfall zur Sicherstellung des lebensnotwendigen Trinkwasserbedarfs. Bauart und Anforderung an Trinkwasser-Notbrunnen sind im § 4 der Zweiten Wassersicherstellungsverordnung (2. WasSV) definiert.[A 3]  Die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser sind gesetzlich festgelegt. Bei Untersuchungen der Gesundheitsämter kann das an den Plumpen geförderte Grundwasser diesen strengen Vorschriften kaum genügen (siehe dazu Trinkwasserverordnung). Die überwältigende Mehrzahl der Straßenbrunnen bieten Kein Trinkwasser und warnen mit Schildern unterschiedlicher Form, teilweise mehrsprachig. Eine solche Negativ-Aussage schließt letztlich im Katastrophenfall oder für den Zivilschutz die Nutzung als trinkbares Wasser nicht zwangsläufig aus.[67] Es gibt zudem Möglichkeiten, jenes Wasser für Trinkzwecke aufzubereiten.[68] Seit den 2010er Jahren kommen Hinweisschilder Für Notwasser geeignet zur Anwendung. Alle Straßenbrunnen sind durch den Handbetrieb von der Stromversorgung unabhängig und fördern Wasser auch bei Netzausfall. Die Dichte der Brunnenstandorte war in Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts mit 300 Metern Abstand erwünscht. Die Vorschriften seit den 1960er Jahren legen die Versorgung von 1500 Anwohnern je Brunnen nahe. Einige Bezirkslisten enthalten eine Tabelle, in der die Anzahl der Brunnen nach LOR-Planungsräumen (etwa den Kiezen entsprechend) aufgeschlüsselt und in Beziehung zur Einwohnerzahl gesetzt ist. Alle Berliner Straßenbrunnen fördern unabhängig vom Zustand des Wassernetzes der Berliner Wasserbetriebe oberflächennahes[69] Grundwasser.[20] Brunnen der Notwasserversorgung sind einerseits im Eigentum des Bundes, ein anderer Teil sind Brunnen des Landes Berlin und stehen in der Verantwortung der Senatsverwaltung.[70] Die „Landesbrunnen“ in der Stadt sind Einrichtungen des Katastrophenschutzes und „Bundesbrunnen“ dienen dem Zivilschutz. Sie unterstehen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Bundesbrunnen werden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Zusammenarbeit mit der Wasserbehörde geplant und ausgeführt.[20] Die Anzahl der Brunnen kann sich nach Zustand und Bebauung ändern. Wegen mechanischer Funktionseinschränkungen oder beim Versiegen durch „Versanden“ müssen sie außer Betrieb genommen werden. Andere Gründe für Instandsetzungen kann Vandalismus sein. Brunnen stehen vorrangig am Straßenrand und sind durch Anstoßen von Fahrzeugen gefährdet. Unsichere Standorte werden vorbeugend mit Schutzpfosten oder Baumschutzbügeln (wie bei Straßenbäumen) versehen. Die Anzahl der Straßenbrunnen für Berlin ändert sich durch Ab- und Neubau oder zeitweisen Abbau ständig um einen mittleren Wert. Einige Standorte sind allerdings schon seit der Aufstellung zwischen 1895 und 1910 in Nutzung. Im Jahr 2019 wurden 1500, aber auch 1800 Straßenbrunnen für Berlin angegeben. Auf die Bezirke verteilt (als nutzbar) stehen in Tempelhof-Schöneberg 204 „Plumpen“, Mitte ist mit 194 gut versorgt, in Steglitz-Zehlendorf sind es 39. Spandau meldete 120 Wasserspender, 2007 waren es dort 87. Für Pankow sind 133 Standorte und für Lichtenberg 91 angegeben.[A 4] Allerdings fließt aus den wenigsten Pumpen direkt nutzbares Trinkwasser. An 1090 der Straßenbrunnen haben Bezirksämter entsprechende Warnhinweise angebracht. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind 104 von 106 Pumpen mit solchen Schildern versehen, in Mitte alle 194. Die Ausführung der Schilder ist zeitabhängig.[71] Die Behörde verweist darauf, dass Desinfektionstabletten das Wasser so weit reinigen könnten, dass es die Qualität von (trinkbarem) „Notwasser“ erreicht.[20] Prinzipiell ist das Wasser (wohl) genießbar. „Die Berliner gehen mit ihren Pumpen pfleglich um. […] ansonsten sollten die Bürger die Pumpen doch immer mal mit ihrer Muskelkraft antreiben. Das sei hilfreich, damit Brunnen nicht vertrocknen oder versanden. […] Im Sommer sollte man die Straßenbäume mit dem Grundwasser gießen.“[19] Die in den Bezirken stehenden Brunnen werden von den Bezirksämtern betreut.[72] Die bezirklichen Gesundheitsämter beproben das geförderte Wasser regelmäßig auf mikrobiologische oder chemische Belastungen. Für die Instandsetzung sind die Straßenämter der Bezirke verantwortlich, diese vergeben ihre Aufträge an Brunnenbauer oder arbeiten mit dem Tiefbauamt zusammen. Je nach Zuständigkeit müssen Bundes- oder Landesmittel gegenüber der Senatsverwaltung abgefordert werden. Diese Planung und kurzfristige Ausfälle können finanzielle Engpässe im (eigenständigen) Bezirkshaushalt auslösen, sodass „Plumpen“ vorübergehend ausfallen und nicht betriebsbereit sind. Mitunter wurde es auch nötig Pumpen einzulagern oder die Bohrlöcher gesamt zu verfüllen und neue Quellbohrungen anzulegen. Werden die Brunnen nicht betätigt fällt der Wasserstand ab und es ist minutenlang (bis 20 Pumphübe) zu pumpen, bis Wasser (zunächst rostig braun) kommt. Es stehen aber auch ausgefallene Brunnen mit ausgehaktem Schwengelbolzen, verklemmten Rohrgestängen oder gestörten Dichtungen in Berlin.[73] Die häufigsten Mängel sind (wohl) ausgefallene Ventile, Manschetten, Frosthähne und verrutschte oder gebrochene Bolzen. Eine versandete Quelle wird teurer, da eine neue Bohrung und das vollständige Einsetzen der Rohre nötig ist. Beispiele hierzu finden sich in Bemerkungen ausgewählter Standorte in den zum Artikel gehörenden Bezirkslisten.[74] Schuld, dass Brunnen versanden, sind die Wasserqualität und das verbaute Material. Im Durchschnitt versanden die Brunnen alle 40 bis 50 Jahre. Die Pumpe wird erst einmal bei einem Dienstleister eingelagert und neu gesetzt, sobald die finanziellen Mittel vorhanden sind.[75]

– Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe[76] Ein Neubau von Bundesbrunnen ist nicht vorgesehen, die Senatsverwaltung führt keine Finanzmittel für Straßenbrunnen. Bei wachsender Bevölkerungszahl wäre eine standortgenaue Planung zur Notwasserversorgung nötig. Die Planung für Standorte von Straßenbrunnen erfordert neben der aktuellen Bevölkerungszahl, insbesondere Wegebeziehungen, geologische Gegebenheiten und Umwelteinflüsse, wie unterirdische Verschmutzungsfahnen im Grundwasser. Auch absehbar realisierbare Wohnungsbaupotentiale müssen berücksichtigt werden. Es fehlt im Land Berlin eine strategische Planung der Notwasserversorgung für die Berliner Bevölkerung.[77] Um 1970 erfolgte nach dem Wassersicherungsgesetz in Zeiten des Kalten Krieges eine solche Planung. Beispielsweise wurde dies im Bezirk Neukölln mit der Aufstellung von Rümmlerpumpen getan, der Aufbau dauerte dann zu den äußeren Ortsteilen hin zwischen 1970 und 1990. Eine solche Planung erfolgte für die 2010er Jahre: „Bereits das vorliegende Konzept zur Trinkwassernotversorgung von 2009 weist einen Fehlbestand von 1000 Brunnen aus. Deren Anzahl dürfte mittlerweile um einiges höher sein.“[78] „1973 war in Westberlin der tausendste Straßenbrunnen errichtet. Mit der Wende 1990 gab es im Westteil 1600 und im Ostteil 400 Straßenbrunnen.“[61]

Bedarf und Möglichkeiten „In Berlin gibt es nach Kenntnis des Senats 2070 Straßenbrunnen. Diese unterteilen sich in Bundesbrunnen, die gemäß des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSG) für den Verteidigungsfall eingesetzt werden sollen, und in Landesbrunnen (1169 Stück, Stand: 2019, Quelle: FIS-Broker), die der Landesgesetzgebung zum Katastrophenschutz unterliegen.“[8] Die Anzahl der Brunnen schwankt dabei etwas. So wurden nach Belegen vom Beginn der 2000er Jahre 2107 Straßenbrunnen genannt, im Oktober 2019 wurde von 1500 Notfallbrunnen geschrieben, davon bietet ein Drittel Wasser in trinkbarerer Qualität. Schwankungen in der Anzahl ergeben sich durch Abbau von gealterten Quellen und neu aufgestellten oder versetzten Brunnen (fachlich als „Überbohrung“ geführt). Dennoch ist es bemerkenswert, das Brunnen (in diesem Fall vom Lauchhammertyp) seit ihrer Aufstellung um 1900 noch am gleichen Standort vorhanden sind.[81] Bei einer durch den Senat beauftragten Straßenbefahrung 2014/2015 mit digitaler Auswertung wurden neben anderen Straßeneinrichtungen und Stadtmöbeln 1632 im öffentlichen Straßenbereich stehende Straßenbrunnen erstmals erfasst.[82] Für den Notfall ist nach der Gesetzeslage je eine handbetriebenen Schwengelpumpe für 1500 Einwohner angestrebt, das entspricht bei der derzeitigen Einwohnerzahl (Stand Juni 2019) einem Bedarf von 2500 Straßenbrunnen. Durch Vandalismus, Nichtbenutzung, Alterung oder andere äußere Einflüsse wird die Betriebsbereitschaft immer wieder gestört. Für eine notwendige Reparatur des Brunnenwerks wurden in einer RBB-Sendung 4600 Euro genannt. Für das Aufstellen eines neuen Brunnens fallen 30.000 Euro an.[83] Die Bezirke erhalten die Finanzen für Instandsetzung und Neuaufstellung jeweils vom Senat mit den Haushaltsmitteln zugeteilt. Wegen der Aufteilung in Zapfstellen für den Katastrophenfall (Land) und Verteidigungsfall (Bund) werden die Gelder für Bundesbrunnen vom Senat wiederum beim Bund angefordert. Die zwölf Bezirke sind für den Unterhalt und die Betriebsbereitschaft der rund 2000 Pumpen für die Notwasserversorgung zuständig.[84] Die Regelungen der Trinkwasser-Notversorgung stammen noch aus den Zeiten des Ost-West-Konfliktes und sie wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nach dem Wassersicherstellungsgesetz umgesetzt. Für Notzeiten werden 15 Liter pro Person und Tag kalkuliert. Dies ist in extremen Situationen noch auf den reinen Trinkwasserbedarf von 2,5 Liter zu reduzieren. Die tägliche Betriebsdauer eines Notbrunnens ist auf 15 Stunden bei einer durchschnittlichen stündlichen Entnahme von 6 m³ ausgelegt. Der zumutbare Versorgungsweg kann zwischen 500 und 2000 Metern liegen. Die Brunnenbohrung wird nur so tief ausgeführt, wie zur Gewinnung des erforderlichen Volumenstromes notwendig ist und der Endbohrdurchmesser beträgt zwischen 320 und 600 Millimeter, die Ausbaudurchmesser zwischen DN 150 und DN 200. Bei der Notwendigkeit der Nutzung als Trinkwasser erfolgt lediglich eine Desinfektion mit Chlortabletten (Natriumdichlorisocyanurat) zur Desinfektion.[85] Von den 5000 Bundesbrunnen für den Notfall (Naturereignisse, durch menschliches oder technisches Versorgen oder Terrorismus/ Kriminalität/ Krieg) stehen in Berlin 912 Brunnen[86] in Verantwortung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe[32] im Einsatz für den Zivilschutz. Die grünen „Plumpen“ am Straßenrand sind „Notwasserbrunnen“ und alle sind Schwengelpumpen in Handbetrieb. Die in stetiger Pflege befindlichen Anlagen sollen die Berliner vorzugsweise bei Katastrophen und im Kriegsfall versorgen, wenn die normale Wasserzufuhr versagt. Bereits in Normalzeiten kann das Wasser verkeimen oder chemisch belastet sein. Dabei muss beachtet werden, dass die Qualität von Trinkwasser durch die Trinkwasserverordnung definiert wird. Im Notfall würden allerdings bei entsprechenden Nutzungsumständen andere Kriterien zählen müssen. Die Aufstellungsdichte der Brunnen wird durch die Einwohnerzahl im Gebiet bestimmt.[A 5] In der Natur der Sache liegt es, dass die Straßenbrunnen dem Verschleiß unterliegen. Obwohl mancher Lauchhammerbrunnen den Standort von 1895 noch nach 125 Jahren repräsentiert, fallen Dichtungen durch geringe Nutzung aus oder müssen Standrohre überbohrt oder wenig versetzt neu gebohrt werden. „Der eigentliche Zweck der Schwengelpumpen ist nach 75 Jahren aus dem öffentlichen Bewusstsein gerückt, trotzdem bleiben Bund und Land verpflichtet, die Brunnen sauber und funktionsfähig zu halten.“[87] Ein Drittel der 2070 Brunnen sind aus unterschiedlichen Gründen nicht nutzbar. Mit der wachsenden Bevölkerung Berlins sind neue Brunnen nötig. Die Senatsverwaltung für Umweltschutz, Verkehr und Klimaschutz rechnet mit einem Finanzbedarf von 20 Millionen Euro. Die Bezirke haben für 2020 einen Finanzbedarf von 1,2 Millionen Euro angemeldet. Für Bundesbrunnen beträgt der Investitionsbedarf 13 Millionen Euro, hinzu kommt der Sanierungsbedarf der Landesbrunnen in Höhe von insgesamt 7.155.700,00 € für ganz Berlin.[88] Der Senat wurde vom Abgeordnetenhaus aufgefordert „ein Konzept zum künftigen Betrieb der Brunnen in Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserbetrieben zu erarbeiten“, verbunden wird dies mit einer „Kampagne zur Pflege des Stadtgrün“.[89] Bei anhaltender Trockenheit seit den letzten Jahren sollen Bürger angeregt werden: „Ein paar Mal den Pumpenschwengel heben und senken, den Eimer füllen und die benachbarten Straßenbäume gießen.“ Ideen die Wartung der Straßenbrunnen dem landeseigenen Wasserbetrieb zu übertragen, wie es bereits für Berlins Trink- und Zierbrunnen geschieht, bestehen, doch dazu „halten sich die Wasserbetriebe bedeckt“.[87][90] Pumpenformen

Öffentlich aufgestellte Notwasser-Brunnen müssen robust, störunanfällig und lange Zeit reparaturfrei sein. Die Berliner Plumpen sind manuell betriebene Schwengelpumpen. Die meisten sind grün (Farbton #35412E)[91] lackiert. Das Farbpigment ist Chromoxidgrün (auch als Kölner Brückengrün) bekannt. In wenigen Fällen sind andere Lackierungen vorhanden: so sind die Rümmler- oder Schliephackebrunnen in Spandau gelborange und die Charlottenburger oft völlig oder außer dem Rohrgehäuse blau. In seltenen Fällen sind rote oder graue Anstriche vorhanden. Die ersten Handpumpen an den öffentlichen Straßen waren aufwendig künstlerisch gestaltet. Besonders in den Nachkriegsjahren, jedoch auch aktuell bei wirtschaftlichem Einsatz der Bezirksetats erhielten die nachfolgenden Gehäuse funktionelleres Aussehen, wobei zudem Sicherheitsforderungen erhöht wurden. Nach mehr als 150 Jahren gibt es in der Großstadt verschiedene Bauformen. Es sind alles manuell betätigte Handschwengelpumpen, die als Kolbenpumpen mit einem Kolben und einer Ledermanschette arbeiten. Gemeinsames Merkmal ist die kompakte Bauform. In den 2010er Jahren sind für die Berliner Notwasserversorgung folgende Modelle als Brunnenkörper vorhanden:

Daneben gibt es (wohl) im Einzelfall aufgestellte Schwengelpumpen, mitunter bezirksorientiert auch in mehreren Exemplaren. So gibt es in Charlottenburg verzierte Brunnenkörper aus optisch fünf Teilen oder jene in Spandau stehenden Säulen aus vier verschweißten Zylindern. Diese verschiedenen Bauformen leiten sich vom Wolf-Typ ab oder wurden in dazu gleicher Weise desingt. Manche Brunnenständer sind auch kürzer als baugleiche Typen – an das Kolbengestänge vor Ort angepasst –, beim Einbau oder bei Reparaturen verändert. Es gibt Unterschiede bei der Ausführung der Schwengel und der Gestaltung des Beschwerungskörpers am Handgriff des Schwengels und der Befestigung und Form des Austrittrohrs. Die Brunnentiefen in Berlin liegen mit zwischen 20 und 40 Metern, in Spreenähe bei 10 Metern und im Norden mitunter auch bei 90 Metern.[61] Entscheidend für den Brunnenbau sind, im Gegensatz zum oberirdisch im Straßenbild erkennbaren Brunnenständer, jedoch die „unterirdischen“ Teile. Das Mantelrohr der Bohrung wird bis 9 Meter unter den Grundwasserspiegel abgesenkt. Darin liegt das Filterrohr, aufgesetzt ist das Saugrohr, dem folgen Ventilkörper und Steigrohr. In letzterem bewegt sich das Kolbengestänge. Das Steigrohr endet am Ausfluss am Brunnengehäuse und das Gestänge ist mit der Schwengelgabel verbunden. Die Fördermenge liegt je nach Förderhöhe bei 20 bis 50 l/min. Der häufigste Mangel der zu Betriebsausfällen führt sind abgenutzte und beschädigte Teile. Dennoch lässt sich verfolgen, dass Brunnen um 10 Meter – mitunter auch weiter wegen Bauten am Standort – neu gesetzt wurden, weil der alte Filter verstopfte (versandete).[61] Anzumerken bleibt noch, dass in anderen deutschen Städten ebenfalls eine Notwasserversorgung mit Schwengel-/Kolbenpumpen existiert. In Zeiten seit dem Anlegen stabiler Wassernetze haben sie oft nur noch Schmuckfunktion und sind attraktive Stadtmöbel. Der Bezug und die Aufstellung der Brunnenkörper war nicht auf Berlin beschränkt. Im brandenburgischen Luckau findet sich beispielsweise sowohl der Lauchhammer- als auch der Krausebrunnen in der ursprünglichen Form. Es gibt weitere Typen und Ausführungen von Schwengelpumpen, verblieben sind Haus- und Dorfpumpen[92] an vielen Orten. TrinkbrunnenDie Berliner Wasserbetriebe (BWB) errichten seit 1980 Brunnen in allen Bezirken, die ursprünglich zur Netzspülung gedacht waren.[93] Es gab vereinzelt Tröpfelbrunnen (Trinkwasserspender), von Künstlern individuell gestaltet. Alle wurden zu Trinkwasserspendern umgenutzt und werden an touristischen und viel besuchten Plätzen aufgestellt; der Trinkwasserstrahl sprudelt rund um die Uhr, verbraucht pro Tag rund zwei Kubikmeter Wasser.[94] Im Winterhalbjahr sind sie stillgelegt, um Frostschäden zu vermeiden. Berlin ist durch die über 230 Trinkwasserbrunnen, die von April bis Oktober in Betrieb sind, Teil der Blue Community, einer weltweiten Initiative „wasserfreundlicher“ Städte.[95] In Wien existieren 900 Trinkwasserbrunnen. In Rom stehen etwa 2500 Trinkbrunnen, die bereits seit 1873 an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat im Haushaltsjahr 2018/2019 insgesamt drei Millionen Euro für den Ausbau und die Wartung der Brunnen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich soll mit diesen Trinkwasserbrunnen die Vermüllung durch Kunststoffflaschen und (Einmal-)Trinkbecher reduziert werden. Sonstiges

Siehe auchLiteratur

WeblinksCommons: Sammlung von Bildern zu Wasserpumpen in Berlin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia

![Abkühlung (1931)[103]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Bundesarchiv_Bild_183-2004-0729-500%2C_Berlin%2C_Abk%C3%BChlung_an_der_Wasserpumpe.jpg/129px-Bundesarchiv_Bild_183-2004-0729-500%2C_Berlin%2C_Abk%C3%BChlung_an_der_Wasserpumpe.jpg)

![Hund und Herrchen am Brunnen (1932)[104]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Bundesarchiv_Bild_183-2004-0729-503%2C_Berlin%2C_Hund_und_Herrchen_am_Brunnen.jpg/126px-Bundesarchiv_Bild_183-2004-0729-503%2C_Berlin%2C_Hund_und_Herrchen_am_Brunnen.jpg)