|

Erzbistum Hamburg

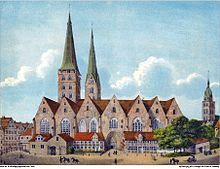

Das Erzbistum Hamburg (lateinisch: Archidioecesis Hamburgensis) ist eine römisch-katholische Diözese im Norden Deutschlands und umfasst die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein sowie den Landesteil Mecklenburg des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern. Es ist das flächenmäßig größte Bistum Deutschlands. Kennzeichnend ist die Situation als Bistum in der Diaspora. Sitz des Bischofs ist der St. Marien-Dom in Hamburg-St. Georg. GeschichteMittelalterDie erste Hamburger Kirche wurde 810 im Auftrag Karls des Großen durch den Trierer Chorbischof Amalar geweiht; als erster Pfarrer wird Heridag genannt. Karl eximierte diese Kirche von der Jurisdiktion der Nachbarbischöfe. Die auf den 15. Mai 834 datierte, angeblich durch Ludwig den Frommen ausgestellte „Gründungsurkunde“ Hamburgs ist eine spätere Fälschung, die wohl zwischen 889 und 893 entstanden ist.[2] Heridag, bereits zum Bischof designiert, starb, so dass 834 der Benediktinermönch Ansgar zum ersten Bischof geweiht wurde. Ungeachtet des wissenschaftlichen Disputes, ob das exemte Missionsbistum schon ein Erzbistum war,[3] oder doch erst Hamburg-Bremen diesen Titel verdiente, war jenes das erste Erzbistum mit Sitz außerhalb des antiken Römerreiches, da das Erzbistum Armagh in Irland erst 1103 gegründet wurde und der ranghöchste Bischof Schottlands (in St. Andrews) erst 1472 zum Erzbischof erhoben wurde; vorher hatten die schottischen Bistümer teils York, teils Nidaros unterstanden, in dessen Vorgeschichte zeitweise auch Hamburg-Bremen. Nach der Plünderung Hamburgs durch die Wikinger 845 wurde das Erzbistum Hamburg mit dem Bistum Bremen zum Erzbistum Hamburg-Bremen (dazu siehe Erzbistum Bremen) vereinigt und Sitz des Erzbistums wurde Bremen. In Hamburg bestand ein mit nur wenigen Rechten ausgestattetes Domkapitel weiter, das unter anderem den Bau des Mariendoms betrieb. Frühe NeuzeitIn der Reformation und endgültig mit dem Westfälischen Frieden 1648 wurden die konfessionellen Grenzen festgelegt und das Bistum aufgelöst. Die Betreuung der Katholiken auf dem ehemaligen Bistumsgebiet oblag zunächst dem Apostolischen Vikariat des Nordens. 1528–1529 erarbeitete Bugenhagen in Hamburg die evangelische Kirchenordnung. Das Domkapitel wurde protestantisch.[4] Katholische Messen wurden verboten.[5] Im auf Vermittlung Kaiser Ferdinands 1561 geschlossenen Bremer Vergleich verzichtete das Domkapitel weitgehend auf seinen Einfluss auf die Hamburger Stadtkirche, ihm blieb aber die Hoheit über den Dom und seine Einkünfte und die Gerichtsbarkeit über die Domherren. Der Dom bildete seitdem eine Enklave in Hamburg, die auswärtigen Mächten unterstand, bis 1648 dem (lutherischen) Erzbischof-Administrator von Bremen. Seit dem Westfälischen Frieden ging der Dom, wie das Erzstift Bremen, zuerst an Schweden über, 1715 an das Kurfürstentum Hannover. Zum Dom gehörte keine Kirchengemeinde. In Schleswig-Holstein entstanden nur mühsam neue katholische Gemeinden, in Altona (1594), in Glückstadt (1616), Friedrichstadt (1625) und auf der Insel Nordstrand (1652).[4]  19. JahrhundertNach dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde auch der Hamburger Dom säkularisiert und fiel damit an die Stadt Hamburg. 1804 wurde der Abbruch beschlossen und offiziell mit der enormen Baulast und dem Hinweis auf die unbedeutend kleine Domgemeinde gerechtfertigt. An der kunstgeschichtlichen Bedeutung des Doms und seiner kostbaren Ausstattung bestand kein Interesse. Im Juni 1804 fand der letzte Gottesdienst statt. Dann mussten zunächst die Überreste der etwa 25.000 Leichen geborgen werden, die über die Jahrhunderte im und neben dem Dom bestattet worden waren. Im Mai 1805 begann der eigentliche Abbruch mit dem Herablassen der Glocken und dem Abtragen des Turms. Am 11. Juli 1805 wurde die Kirche mit ihrem gesamten Inventar verkauft.[6] Bis Ende 1806 – Hamburg war bereits von den Franzosen besetzt – war das gesamte Bauwerk abgerissen. Neugründung 1994  Das Erzbistum Hamburg wurde von Papst Johannes Paul II. durch den vorhergehenden Vertrag vom 22. September 1994[7][8] mit der Apostolischen Konstitution Omnium Christifidelium vom 24. Oktober 1994 mit Wirkung zum 7. Januar 1995 hauptsächlich aus Teilen des Bistums Osnabrück (mit dem gesamten Bischöflichen Amt Schwerin) sowie kleineren Gebieten des Bistums Hildesheim neu errichtet.[9][10] Dadurch wurden die südlich der Elbe gelegenen – seit 1937 staatlich zu Hamburg gehörenden – Pfarreien Harburg und Wilhelmsburg an die neue Erzdiözese abgetreten. Mit dem Apostolischen Schreiben Constat Christifidelis bestätigte Johannes Paul II. am 1. März 1995 den heiligen Ansgar als Bistumspatron.[11] Die Kathedralkirche (der sogenannte Neue Mariendom) und das Generalvikariat liegen im Hamburger Stadtteil St. Georg im Bezirk Hamburg-Mitte. Über die Bernostiftung betreibt die Diözese Kindergärten und Schulen, besonders in Mecklenburg-Vorpommern. 21. JahrhundertUmstrukturierungen im ErzbistumStefan Heße, Diözesanbischof seit 2015, setzte die von seinem Vorgänger Werner Thissen im Jahr 2009 eingeleitete Neuorganisation der Bistumsstrukturen mit der Zusammenfassung von ehemals 80 selbständigen Kirchengemeinden zu 28 Pastoralen Räumen bzw. neuen Pfarreien sowie der Abschaffung der früheren Dekanate fort. Dies begründete er im Wesentlichen mit der sinkenden Anzahl von Gemeindepfarrern sowie Kirchenbesuchern.[12] Entsprechend dem dazu im Jahr 2017 erlassenen Statut über pfarreiliche und gemeindliche Pastoralgremien[13] arbeiten innerhalb eines Pastoralen Raumes die jeweilige Pfarrei mit ihren Gemeinden sowie die verschiedenen Orte kirchlichen Lebens auf Basis eines gemeinsamen Pastoralkonzepts zusammen. Dieses ist wesentliche Grundlage, um die kirchlichen Grunddienste Martyria (den Glauben erfahren und verkünden), Diakonia (Hinwendung zum Menschen) und Liturgia (den Glauben feiern) gemeinsam zu planen, zu erbringen und weiterzuentwickeln. Organisatorisch wurden in den neuen Großgemeinden mit Geistlichen und hauptamtlich in der Pastoral tätigen Laien (Gemeinde- und Pastoralreferenten) besetzte Pastoralteams sowie als Pastoralgremien Gemeindeteam und Gemeindekonferenz geschaffen.[13] Im Jahr 2022 endete die Neustrukturierung erfolgreich. Im Jahr 2016 entschied Heße, den überschuldeten Katholischen Schulverband Hamburg als selbständige Körperschaft zum Jahresende aufzuheben und in das Erzbistum zu integrieren. Hauptsächlich durch die damit verbundene Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände, Pensionsrückstellungen und Verbindlichkeiten zu Buchwerten ergab sich für das Erzbistum im Jahr 2017 erstmals eine Überschuldung in Höhe von knapp 83 Millionen Euro.[14] Zudem wurde im Immobilienbestand des Erzbistums ein Investitionsstau von 157 Millionen Euro festgestellt. Damalige Planungungsrechnungen ließen bis zum Jahr 2021 einen Anstieg der Überschuldung auf 325 Millionen Euro befürchten, sollten keine deutlichen Einsparungen erfolgen.[15] Vor diesem Hintergrund leitete Heße bereits am 12. November 2016 einen inhaltlichen und wirtschaftlichen Erneuerungsprozess ein, der unter dem Leitspruch „Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an“ steht.[16] Ziel des Prozesses sei es, „mit weniger Geld eine lebendige Kirche zu sein.“ Unabhängig von der damals bereits beschlossenen Zusammenlegung der bestehenden drei Caritasverbände, der Erhöhung des Schulgeldes an den katholischen Schulen sowie einem sozial verträglichen Stellenabbau im Generalvikariat waren jährliche Einsparungen in Höhe von 20 Millionen Euro geplant, indem u. a. weitere Gebäude aufgegeben sowie Schulen und soziale Einrichtungen geschlossen würden. In den Kitas, die größtenteils dezentral von den Pfarreien betrieben werden, müsse über eine Neuausrichtung der Betreiberstruktur nachgedacht werden.[15] Begleitet wird dieser Erneuerungsprozess von dem am 1. Juli 2018 gegründeten Wirtschaftsrat.[17] Er löste Diözesanvermögensverwaltungsrat, Kirchensteuerrat sowie Anlageausschuss und Erlassausschuss ab. Diözesane Budgetentscheidungen trifft er mithilfe von pastoralen Kriterien.[14] Ab dem Jahr 2019 ließ Heße nicht unbedingt benötigte Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser sowie Verwaltungsgebäude zum Verkauf stellen.[18] Für die Umsetzungsphase der damit verbundenen Vermögens- und Immobilienreform im Erzbistum wurde Anfang 2021 eine Rahmenordnung erlassen.[19] Ergebnis sind eine fortschreitende Profanierung und Umwidmung von Kirchen im Erzbistum. Von den ehemals 21 katholischen Schulen in Hamburg wurde im Jahr 2021 die Grundschule St. Marien Eulenstraße (Ottensen) geschlossen. Im Jahr 2023 folgten die beiden Stadtteilschulen Domschule St. Marien (St. Georg) und Franz-von-Assisi-Schule (Barmbek-Nord) sowie die Grundschulen Katholische Schule Altona (Altona-Altstadt) und Neugraben. Das Niels-Stensen-Gymnasium (Harburg) soll im Jahr 2025 folgen und gleichzeitig der Stadtteilschulzweig der Katholischen Schule Harburg auslaufen. Die verbleibenden 15 Einrichtungen werden unter anderem durch Spendengelder mit 135 Millionen Euro ertüchtigt.[20][21] Im Vorfeld hatte die Anfang 2018 erfolgte Ankündigung des Erzbistums, bis zu acht katholische Schulen in Hamburg zu schließen, zu vielfältiger Kritik und einer bundesweiten Diskussion geführt.[22] Eine daraufhin ins Leben gerufene Initiative Hamburger Schulgenossenschaft (HSG) schlug zunächst vor, alle 21 katholischen Schulen mit dem Erzbistum in gemeinsame Verantwortung zu nehmen. Entsprechende Gespräche endeten jedoch zur Jahresmitte 2018 erfolglos.[23][24] Ebenfalls bisher gescheitert sind im Jahr 2019 gestartete Versuche, für die in Trägerschaft des Erzbistums stehenden und in der Ansgar-Gruppe zusammengefassten Kliniken Marienkrankenhaus Hamburg, Kinderkrankenhaus Wilhelmstift und Marien-Krankenhaus Lübeck sowie das Krankenhaus Groß Sand strategische Partner beziehungsweise Käufer zu finden.[25][26] Rücktrittsangebot des ErzbischofsAm 18. März 2021 bat Erzbischof Stefan Heße im Zuge der Veröffentlichung eines Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln Papst Franziskus um die sofortige Entbindung von seinen Aufgaben im Erzbistum Hamburg. Er zog damit Konsequenzen aus seinem Handeln als früherer Personalverantwortlicher und Generalvikar in Köln und übernahm die Verantwortung für die ihm zur Last gelegten Pflichtverletzungen. Heße bedauerte es, wenn er durch sein Handeln oder Unterlassen Betroffenen und ihren Angehörigen neuerliches Leid zugefügt haben sollte.[27] Das Erzbistum Hamburg wurde seitdem kommissarisch von Generalvikar Ansgar Thim geleitet.[28] Am 15. September 2021 teilte die Apostolische Nuntiatur mit, dass Papst Franziskus den Rücktritt Heßes nicht angenommen habe, da dieser in Köln zwar „persönliche Verfahrensfehler“ gemacht habe, die jedoch nicht mit der Absicht begangen worden, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen. Erzbischof Heße nahm daraufhin seine Amtsgeschäfte wieder auf.[29] WirtschaftsdatenFür 2012 wurden ausgewiesen:

Der seit 2015 amtierende Erzbischof Stefan Heße thematisierte im November 2016 die schwierige wirtschaftliche Lage des Erzbistums und kündigte massive Einsparungen an.[31] Er beauftragte das Consultingunternehmen Ernst & Young mit einem dreimonatigen Beratungsprozess. Nach dessen Ende wurde eine Überschuldung des Erzbistums in Höhe von 79 Millionen Euro bekannt gegeben und die Durchführung weiterer Veränderungen und Reformen in Aussicht gestellt, die besonders die Sozialwerke der Diözese betreffen sollen, um eine Eskalation der insgesamt als noch beherrschbar bewerteten Schuldenkrise des Erzbistums abzuwenden.[32] Als Folge davon sollen acht katholische Schulen in der Hansestadt geschlossen werden.[33] Liste der Bischöfe von HamburgBischöfe im historischen Erzbistum Hamburg

Für die Nachfolger siehe Liste der Bischöfe von Bremen.  Bischöfe seit Neuerrichtung des BistumsErster Bischof des neu gegründeten Bistums wurde am 7. Januar 1995 der Osnabrücker Bischof Ludwig Averkamp, der mit Vollendung seines 75. Lebensjahres am 16. Februar 2002 auf sein Amt verzichtete.[34] Am 22. November 2002 wurde Werner Thissen aus dem Bistum Münster ernannt[35] und am 25. Januar 2003 eingeführt. Am 21. März 2014 nahm Papst Franziskus Erzbischof Thissens altersbedingten Rücktritt an.[36] Nachfolger ist der frühere Kölner Generalvikar Stefan Heße, der am 14. März 2015 inthronisiert wurde.[37] BischofsvikareDer Erzbischof wurde bis 2015 unterstützt durch zwei Bischofsvikare im Rang eines Weihbischofs:

WeihbischofAm 9. Februar 2017 wurde Horst Eberlein zum Titularbischof von Tisedi und zum Weihbischof im Erzbistum Hamburg ernannt.[38] Die Bischofsweihe fand am 25. März 2017 im Hamburger St.-Marien-Dom statt. Eberlein ist der erste im Erzbistum Hamburg ernannte Weihbischof. Er ist nicht mehr, wie seine Vorgänger Hans-Jochen Jaschke und Norbert Werbs, für eine Region, sondern für das gesamte Erzbistum zuständig; sein Wohn- und Dienstsitz ist Hamburg.[39] MetropolitankapitelDas Metropolitankapitel Hamburg besteht laut Statut aus dem Vorsteher des Kapitels (Dompropst) sowie acht Domkapitularen. Derzeit (November 2024) gehören dem Domkapitel an: Dompropst Berthold Bonekamp, Weihbischof Horst Eberlein und die Domkapitulare Propst Thomas Benner, Propst Georg Bergner, Propst Christoph Giering, Franz-Peter Spiza, Pfarrer Thorsten Wolfgang Weber, Pfarrer Dietmar Wellenbrock und Pfarrer Peter Wohs.[40] Emeritierte, entpflichtete oder verstorbene Domkapitulare sind seit Neugründung des Bistums Dompropst em. Alois Jansen († 2013), Dompropst em. Nestor Kuckhoff, Weihbischof em. Hans-Jochen Jaschke († 2023), Weihbischof em. Norbert Werbs († 2023), Heribert Brodmann († 2019), Josef Michelfeit, Burkhard Göcke, Hermann Haneklaus († 2020[41]), Ansgar Hawighorst, Wilm Sanders, Leo Sunderdiek, Franz von de Berg († 2002), Peter Mies († 2023), der ehemalige Generalvikar Ansgar Thim sowie der emeritierte Kieler Propst Leo Sunderdiek († 2023). Bistumspatron und DiözesankalenderPatron des Erzbistums ist der Heilige *Ansgar (801 bis 865): Er wurde 831 der erste Bischof des Erzbistums Hamburg. Im Erzbistum Hamburg wird der Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet um die folgenden Eigenfeiern ergänzt (dahinter jeweils der Rang): Abkürzungen: H = Hochfest, F = Fest, G = gebotener Gedenktag, g = nicht gebotener Gedenktag

Bauwerke Kirchen

Klöster und Bildungshäuser

Krankenhäuser

KirchenschließungenEntwicklung der Mitgliederzahlen Das Erzbistum Hamburg ist aus ökonomischen Gründen wegen sinkender Kirchensteuereinnahmen, wie auch andere katholische Bistümer in Deutschland, gezwungen, Kirchen zu schließen, zu profanieren, zu verkaufen oder abzureißen. BistumsgliederungNeugliederung des Bistums seit Anfang 2017Gliederung des Bistums in drei RegionenDas Erzbistum wurde in drei Regionen eingeteilt. Diese Regionen sind identisch mit den jeweiligen Bundesländern (Region Hamburg, Region Schleswig-Holstein und Region Mecklenburg). Die Region Mecklenburg besteht aus den Teilen des Erzbistums, die in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Pro Region gibt es ein Pastoralforum, an dessen Spitze ein Dekan steht. Dekane:

Gliederung einer Region in mehrere pastorale RäumeMit Wirkung vom 1. Januar 2017 hat Erzbischof Heße die alte Dekanatsstruktur des Erzbistums aufgehoben.[49][50] Bisherige einzelne Kirchengemeinden werden zu größeren pastoralen Räumen zusammengeschlossen. Jedem pastoralen Raum steht ein Pfarrer vor, der in der Regel weitere Priester mit dem Titel Pastor als Mitarbeiter hat. Es gibt nur einen Kirchenvorstand pro Pastoralem Raum. Das Erzbistum Hamburg umfasst 28 Pastorale Räume. Alte Gliederung des Bistums bis Ende 2016Bis zum Jahresende 2016 waren die ca. 80 Pfarreien des Erzbistums in 17 Dekanate gegliedert: Ehemalige Dekanate in Hamburg

Ehemalige Dekanate in Schleswig-Holstein

Ehemalige Dekanate in Mecklenburg

SuffraganbistümerFolgende Bistümer sind Suffraganbistümer von Hamburg: Siehe auchWeblinksCommons: Erzbistum Hamburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Römisch-katholische Kirchen in der Region Hamburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Römisch-katholische Kirchen in der Region Mecklenburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Römisch-katholische Kirchen in der Region Schleswig-Holstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Koordinaten: 53° 33′ 27,6″ N, 10° 0′ 49,3″ O |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia