|

金聖歎

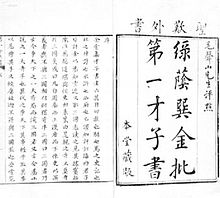

金聖歎(1608年4月17日—1661年8月7日),本名金人瑞,又名金采,字聖歎(有人認為他原名張采,並不正確[1]:13),自稱是佛教天台宗「泐庵法師」轉世,因取齋號泐庵,蘇州人,明末清初著名文學批評家,為人率性而為,恃才傲物,早年為鸞生,醉心於佛學並自命才子,著作不倦,因哭廟案判死。 金聖歎曾評點小說《水滸傳》、戲曲《西廂記》及杜甫諸家唐詩,批點綿密細致,深入至一字一句,銜接晚明以來小說戲曲評點的新體例,為日後中、日、韓作家所仿效。他不滿《水滸傳》後半部招安的情節,腰斬百回本為70回本,創造更為明暢緊湊的新版本,流傳最廣,成為身後300年間《水滸傳》的通行定本,其修訂的《西廂記》亦公認為最優美的本子。他乩降才女葉小鸞(字瓊章),寫下動人篇章,成為江南士大夫佳話,亦為曹雪芹構思和創作《紅樓夢》的素材之一。金聖歎提高通俗文學的地位,提出「六才子書」之說,使小說戲曲與傳統經傳詩歌並駕齊驅,受推崇為中國白話文運動的先驅,在中國文學史上佔有重要地位。 生平 万历三十五年(1608年)生。[2]金聖歎童年貧困孤獨,[3]:307九歲入讀私塾,刻苦勤奮,但思想獨立,不像其他科場士子只讀《四書五經》,他閱讀各書,尤其沈迷於《水滸傳》[1]:15-16,成年後補弟子員(考取秀才),卻揮霍無度,以致常處貧困。金聖歎篤信神佛,喜讀佛經和結交僧人[3]:306,擅長扶乩降靈,自稱為佛教天台宗祖師智顗弟子的轉世化身,託名「泐庵」法師,士大夫尊稱為「泐公」或「泐師」,20歲起開始在吳縣扶乩,自稱收納30多個已逝女子為冥間弟子,1635-1637年間最活躍[4]:310、318,曾到葉紹袁、錢謙益、姚希孟、戴汝義等士大夫家中扶乩,寫出優美感人的篇章,往往說中事主的心思,受葉紹袁等人的崇信[4]:308-312、317;錢謙益直言金聖歎好像受某種神靈支配。其後他絕意仕宦,埋首書本,[1]:121、23約在1641年評點小說《水滸傳》,1656年刊行評點王實甫《西廂記》,此外編輯唐詩選集《唐才子書》8卷,編寫八股文應試範本《制義才子書》,並注釋杜甫詩集。他亦開堂招生講學[3]:307,旁徵博引,炫耀才學,頗受當地士庶讚賞。[1]:19顺治十七年(1660年)春正月,有友人自京师归来,转告金圣叹,称顺治帝读其所批注的才子书,曾“谕词臣,此是古文高手,莫以时文眼看他等语”。圣叹为此“感而泪下,因北向叩首”,題《春感》八首。 1661年,吳縣新任縣令任維初為追收欠稅,鞭打百姓,虧空常平倉的漕糧,激起蘇州士人憤怒。3月初,金聖歎與百餘名文士到孔廟聚集,悼念順治帝駕崩,借機發洩積憤,到衙門給江蘇巡撫朱國治上呈狀紙,控訴任維初,要求罷其職。朱國治下令逮捕其中11人,並為任維初遮瞞迴護,上報京城諸生倡亂抗稅,並驚動先帝之靈。清朝有意威懾江南士族,再逮捕金聖歎等7名文士,在江寧會審,嚴刑拷問,以叛逆罪判處斬首,於8月7日行刑,是為哭廟案。臨死前金聖歎看見家人,神色自若的說:「蓮子心中苦,梨兒腹內酸。」(“莲”与“怜”,“梨”与“离”同音)。[5]他的家人聽了忍不住大哭,圍觀者亦為之潸然淚下。死後由弟子沈永啟收其遺骸。[6]金聖歎財產充公,家屬發配东北。[3]:308[1]:26-27金聖歎僅向巡撫示威,並無意造反,卻遭貪官陷害,在獄中念念不忘才子書評點尚未完成,辜負生平志業,[7]:172-175難以釋懷,悔恨交加。身後,族兄金昌收集編輯其著作與遺稿,題為《唱經堂才子書匯稿》出版,[3]:309兒子金雍則編集他對唐詩的評解,題《唐才子詩甲集》出版[1]:25。 思想金聖歎為人孤高,[7]:171好率性而為,[1]:17以才子自居,狂放不羈,[8]:92譏笑其他秀才庸俗愚拙。[3]:306他自幼學佛,勸人向善,[4]:313傾向佛道二家的自由放任,又有儒家的入世衝動。他深感人生只是大夢一場,全然虛幻,短暫易逝,充滿煩惱失意,一切都不可恃,嚮往閑適平和的田園生活。[1]:101、22-23他把男女之情與其他人情區分開來,強調其中必然含有色欲,出於自然,聖人禮制亦不廢情欲[9]:311-312。他亦不失儒生身份,期待有用於世,敬佩杜甫的忠君愛國,特別認同孔子弟子曾點。曾點以無意仕宦與嚮往自由而著名,為孔聖人所讚歎,金聖歎特此取字為「聖歎」[1]:28-29。政治思想上他傾向保守[7]:174,批評明末官府苛政,同情被欺壓的百姓,甚至主張官逼民反[3]:307,但認為王命和禮法終不可違,對盜匪大肆譴責,特別討厭梁山泊首領宋江[1]:60、21。 文學 金聖歎最大貢獻在於文學批評。明代李贄曾把司馬遷《史記》、杜甫詩集、蘇軾集、《李獻吉集》和《水滸傳》,定為天下間五大奇書。受李贄影響,金聖歎把《莊子》、屈原《離騷》、《史記》、杜甫詩集、《水滸傳》、《西廂記》合稱「六才子書」[7]:175、173,有意把「六才子書」與儒家六經相對應,把《離騷》比作《易經》[8]:88,把《水滸傳》比作《春秋》,把《西廂記》比作《詩經》[3]:307。他亦非常欣賞《左傳》,常把《左傳》與《史記》相提並論[8]:175、173,卻不甚欣賞《三國演義》及《西遊記》兩部小說[1]:45。金聖歎認為文章最高典範是「精嚴」[8]:88,深思熟慮,無多餘的一字一句。這可能受八股文影響,八股文正講求結構嚴密,文筆精練,毫無贅詞[1]:41。不論什麼體裁,他都重視作品的起承轉合[8]:91,認為文學應表現人內心的真感情,而不應受古人創作模式束縛,主張實寫不如虛寫曲寫,提倡「烘雲托月」的襯托技巧,讀書時,必須思索作品的寫作手法,才能欣賞其真精神[1]:9、110、42。 金聖歎吸收了明代士人評點古文、史書,尤其是八股文的手法。除了《水滸傳》、《西廂記》和唐詩,他也評點過八股文[8]:91-92。明代古文與小說戲曲的評點,大多只是在文章妙處打圈點,提醒讀者注意,加上簡單批語。金聖歎擴充舊有評點之法,綿密有如經書注釋[10]:206,並勇於改動原文,以「奇」、「妙」等評語自我喝彩,甚至自誇點評無與倫比。他期待讀者透過其評點,學會如何閱讀其他文學作品[1]:20、42。他自視為權威,了解甚至超越原作者的思想世界,文學評點的目的不是去尋覓古人意思,而是為了與後人交往,對作品的解讀,無須與作者原意相同[11]:61。 《水滸傳》 金聖歎約在1641年評點《水滸傳》,作序三篇解釋評點理由,評價作者施耐庵的文學成就,並寫《讀第五才子書法》,評論小說整體的優點;每回開首有一段「序評」,段落和句子之間則有夾批。他讚賞《水滸傳》比《史記》更優勝,因《史記》拘於史實,《水滸傳》虛構故事,則可隨心所欲,表示「天下之文章,無有出《水滸》右者;天下之格物君子,無有出施耐庵先生右者。」、「不讀《水滸》,不知天下之奇!」。他特別讚賞小說人物栩栩如生,對話生動逼真[1]:47、61-63,高度個性化,作者可說對世事無所不知。金聖歎對《水滸傳》又愛又恨,他同情小說中的綠林好漢,但又批評他們的無法無天,特別欣賞李逵和武松二人,卻嚴詞譴責宋江。金聖歎本《水滸傳》又稱貫華堂本[1]:37、55-56、124,有正傳70回及楔子1回,偽造施耐庵序一篇,自稱得到70回本古本,止於宋江受招安,盧俊義夢見梁山好漢被張叔夜所縛。金聖歎批評羅貫中續寫招安以後的情節,他眼見明末流寇橫行,痛恨強盜[12]:154-155,反對招降流賊[13]:789。原本《水滸傳》中梁山好漢接受招安,編入官軍,金聖歎認為這情節美化了強盜,慫恿造反,故腰斬小說[1]:58-59,刪去舊本71回後半部至結尾羅貫中狗尾續貂的文字,並編造盧俊義夢中群盜全部被處斬的結局。他又將原書的「引首」和第一回合為一章,題為楔子,舊本第2回成為金本第1回,舊本第3回成為金本第2回,餘此類推[1]:21、47-48。金聖歎在《水滸傳》的評點中,將它同《三國演義》、《西遊記》等小說作品屢加比較,闡發《水滸傳》異於《三國演義》、《西遊記》的「才子書」的特質:「《三國》人物事本說話太多了,筆下拖不動,踅不轉,分明如官府傳話奴才,只是把小人聲口替得這句出來,其實何曾自敢添減一字。《西遊》又太無腳地了,只是逐段捏捏撮撮,譬如大年夜放煙火,一陣一陣過,中間全沒貫串,便使人讀之,處處可住。」,認為《三國演義》中有大段的文字都是羅貫中直接照抄《三國志》、《三國志平話》等史書以及話本;《西遊記》的作者吳承恩想像力豐富,但是故事情節不連貫,不像是一部長篇小說;《水滸傳》的故事是連貫的,故事套著故事,是一氣貫通到底的。 內容上,金本與舊本頭71回分別甚微,但刪去許多詩歌,以致文氣稍欠順暢[12]:154。從文學角度看,胡適贊同金聖歎腰斬《水滸傳》,因為70回以後的內容敷衍雜湊,確是敗筆[13]:780、786。但文學史家亦認為,金聖歎腰斬小說的做法,破壞了小說的基本構思和悲劇意念。金本改變了舊本說書人鬆散雜沓的敘事方式,較原書更前後一致,簡潔緊湊而生動。他修改原書前後矛盾之處,如在第22回把武松上景陽崗前所飲的「十五碗」酒改為「十八碗」[1]:53-54、48。他刪除舊本中的許多詩詞,這類詩詞多用於寫人寫景,陳規老套,往往無助於情節發展,金聖歎的刪除情有可原。他也刪除一些冗長累贅、無助於情節發展的文字,如在第25回刪去一節潘金蓮與西門慶偷情的敘述。金聖歎也會潤色文句,有時只是改換一兩個字,有時改寫對話,使之更生動有趣,富有戲劇性[1]:49-50、31、52,偶有佳處,如第5回魯智深質問瓦官寺和尚一節[12]:154。金聖歎偶爾也會改動情節,使故事更生動有趣,如在63回寫漂亮女將扈三娘擒獲醜郡馬(郡王的駙馬)宣贊,取代舊本的秦明,形成美醜對比,妙趣橫生[1]:52。 金聖歎的批語富有洞察力與啟發性,與原著有相得益彰的效果[1]:76,但往往著重細節而忽略大體,見木不見林,對小說傾向過譽,忽視小說的缺點[14]:323、325-326。他分析小說有15種寫作技巧:

《西廂記》 金聖歎繼承李贄以王實甫《西廂記》為「古今至文」的說法,盛讚《西廂記》是「天地妙文」[9]:310,戲曲中有張生與崔鶯鶯幽合的情節,被道學家視為有傷風化的淫書,金聖歎譴責此說,認為男女交合可以描寫,只要作者的意圖不在於「性」,正如《詩經》亦描述男女之情;有問題的,是那些批評《西廂記》為淫書的人自己心存邪念[1]:80、82。男女之情出於自然,無日無之,無處不在,以此為題,不能說是淫書[9]:310。他認為王實甫《西廂記》原本只有4本16折,第5本的4折是他人續作,全劇應結束於第4本第4折,第5本不但質量遠比前4本低,情節上也是畫蛇添足。前4本的所有描寫,已指向崔鶯鶯和張生終成眷屬,根本不必實寫二人成婚[1]:100-102。他讚揚《西廂記》言簡意賅,能以寥寥數語揭示人物複雜的心理狀態,善用「烘雲托月」虛寫曲寫的手法,不必直接實寫。雖然劇中崔鶯鶯所唱曲詞比張生、紅娘都少,金聖歎卻認為她才是劇中中心人物,讚賞她的知書識禮[1]:88-91、93。 金聖歎評點《西廂記》的方式與《水滸傳》相似,先以兩篇序說明其意圖,接著是81條「讀《西廂記》法」,劇中每一折前都有一組總論,綜論該折的主題和優點,每一折又分許多小節,每節後都有一段短文,解釋該節的內容;字句間亦有許多批語。雖然他認為第5本是續作,仍寫下詳細批點,但對原文多加批評[1]:83、101。他借用分析詩歌的「分解」手法,把每一折分成幾個小節,手法巧妙[10]:209。《西廂記》評點風格較《水滸傳》從容平靜,含蓄收斂,更為輕鬆[1]:24、103,多了禪理議論,少了憤世嫉俗的言論[8]:91。金聖歎對《西廂》讀法,極為重視「夢」與「覺」的關係,以及心理描寫的深度[15]:159,評語有啟發性,有時牽引佛家說法,亦有文不對題,過於穿鑿附會,流於外行。例如《西廂記》頭一本4折主要描寫張生,崔鶯鶯僅偶然亮相,這是因為根據元雜劇慣例,一本4折的主角都應是同一角色;金聖歎卻附會說這是「烘雲托月」的襯托手法,故意不正面寫崔鶯鶯;他對第5本批評嚴厲亦有欠公允[10]:208-209。 金聖歎多處修改《西廂記》原文,使張生和崔鶯鶯的言談舉止,更合乎其出身背景,例如他刪去第1折末張生向法聰借廂房的請求,使第二折張生的話顯得沒頭沒腦,突出他焦慮不安的心態。他也刪去崔鶯鶯一些過於直率熱情的描寫,使其形象更嫻靜優雅,對張生漸生好感而非一見鍾情[1]:83、86、94。他往往縮簡或刪除原著的襯字,曲詞則改動甚微,偶爾擅加修改,以致違反韻律。純粹從文學角度來看,金本比舊本優勝,簡潔精練,但他卻忽略了戲曲演唱和表演方面的技巧,格律上有欠妥當[1]:84-85,劇作家李漁批評他於戲曲是外行[10]:210,不明白戲曲的特質[8]:86。金聖歎亦改動劇幕,舊本中有4個楔子,分別置於第1、3、4、5本的第一折之前,金本則把它們雜入緊接其後的各折中;金聖歎又把舊本第二本的前兩折併合為一,使5折變為4折[1]:87-88。 詩歌金聖歎所撰詩歌300多首,身後收入《沉吟樓詩選》[4]:314[7]:171,並撰成《杜詩解》4卷[10]:38,評解180首杜甫詩歌,但並未完成全部杜詩評點。此外,他也評解了古詩十九首及595首唐代七律[1]:11、107、120、25。他主張詩歌必須注重自發的真感情,好詩能傳達詩人所思所感,甚至嬰兒哭聲,都可以看成詩[1]:32-33;真摯感情,足以使任何人成為詩人,見解與李贄相似[16]:170、178。作者必須抓住突發的靈感,也不能忽視表現技巧,好書都源自作者的長年構思和認真寫作,冥思苦想後才能揮洒自如,渾然天成。他也沒有忽略讀者,認為好詩應溫柔敦厚,奉行中庸之道,可說是古典浪漫主義者[1]:40、34-35。傳統詩學,以4句為一「解」,律詩8句,一般分為兩解。金聖歎提出新說,4句稱一解之外,以2句為「半解」;詩歌意思的起落,往往亦相當於解的起落。例如古詩十九首〈青青河畔草〉:「青青河畔草,鬱鬱園中柳。盈盈樓上女,皎皎當窗牖。娥娥紅粉粧,纖纖出素手。」頭兩句專寫景,是為「半解」;第3-6句,寫的是美人,則是另一「解」[10]:38-39。 金聖歎讚賞杜詩寫景敘事生動逼真,寫景栩栩如生,能寫出令人難忘的境界,用字巧妙而富於暗示性,細致入微,迂迴曲寫,用字簡潔,言簡意賅,如〈宿昔〉「花驕迎雜樹,龍喜出平池」,寫出唐明皇對楊貴妃的迷戀。他亦尊敬杜甫人格,杜詩的偉大,正因為杜甫是個偉大的人[1]:108-111。金聖歎評解杜詩,每首詩前先有簡要解題,總體評論該詩。除了短小的絕句外,詩歌都分為若干節(解),律詩一律分為兩節,每節4行,長詩分節則多少不一,如〈北征〉分為35節;每一詩節後都附有評解。其評點發人深省,著重一字一詞細微差別,如〈秋興〉其一「玉露凋傷楓樹林,巫山巫峽氣蕭森」,他除了指出此兩句的淒涼氣氛外,更指出第一句紅白兩色的強烈對比;又如〈秋興〉其四「聞道長安似奕棋」,「聞道」二字,顯示杜甫不忍心直寫長安的動蕩,也不敢相信其事,抒寫了內心的悲哀和震驚[1]:106、119、113-114。文學史家指出他的批語「生動真切,頗能得其情致」,富有創意,如在〈秋興〉其一「叢菊兩開他日淚」,把「開」解釋為及物動詞「開出」,更富詩意。但金聖歎有時刻意求新,求深反惑,作出莫須有的牽強解釋,如認為〈春日懷李白〉「飄然思不群」一句,是對李白詩篇的微言[1]:115、117-119。 影響中國文學 金聖歎的評本大受歡迎,流傳日廣[1]:122,身後書商以他的名義出版別的著作,都題為「才子書」[3]:308。金本《水滸傳》和《西廂記》長期以來都是二書最流行的版本,金本《水滸傳》甚至取代所有舊本[1]:126、147,三百年來,人們根本不知道金本之前《水滸傳》尚有其他版本[13]:856,金本《水滸傳》文字精練,結構緊湊,人物性格更有個性,更為適合閱讀[8]:91,被視為最有文學價值的版本。金聖歎的評點,亦對後人產生巨大影響,成為倣效模範。中國的小說批評,以李贄開其端,由金聖歎發揚和推廣,小說評點的方式一直延續至20世紀初[1]:124、147-148。毛聲山評點《琵琶記》,稱為《第七才子書琵琶記》[10]:210,其子毛宗崗則借金聖歎之名偽撰序文讚揚《三國演義》,稱之為「第一才子書」。脂硯齋批點《紅樓夢》,亦模倣金聖歎,認為他最擅長發掘小說的優點。脂批列舉的一些寫作技巧,如「烘雲托月」、「橫雲斷嶺」、「草蛇灰線」等法,都直接源自金批[1]:123、147-148、171-172。金聖歎首創以禪理評點戲曲[8]:91,戲曲方面,金聖歎「欲不害情」的觀點,與李漁看法相似,有助釐清愛情劇的本質,使清初以後的才子佳人劇描寫人物更鮮活真實[9]:312。詩評方面,金聖歎密友徐增《說唐詩》受其強烈影響[1]:113,承繼他的詩歌「分解」說,並以作品的起承轉合為評價標準[10]:41。 金聖歎的乩語亦影響清代士人,其降乩使錢謙益以為,自己是東晉高僧東林慧遠轉世[17]:39;他在葉紹袁家扶乩時,託稱其亡女葉小鸞來降,寫出許多感人篇章,成為士人一時佳話。曹雪芹《紅樓夢》中林黛玉的形象,有取於葉小鸞;金聖歎虛構「無葉堂」,為聰穎靈慧的早逝女子聚會之處,則可能啟發創作大觀園的靈感[4]:319-320、322。 域外18世紀中,金本《水滸傳》與《西廂記》傳入朝鮮,流傳甚廣,俞晚柱、李德懋等許多士人都甚為喜愛金本《水滸傳》。朝鮮原本沒有小說評論傳統,19世紀時,石泉主人、朴泰錫、水山先生等作家受金聖歎啟發,借鑑金聖歎評點的體例、手法與觀點,分別創作了《折花奇談》、《漢唐遺事》、《春香傳》等漢文評點小說,標志朝鮮古典小說批評的真正形成[18]。金本《水滸傳》和《西廂記》亦輸往日本,梁田蛻巖、皆川淇園、清田儋叟等儒者都喜愛其《水滸傳》,梁田蛻岩想效法金聖歎評點《阿國傳》,其弟子清田儋叟著有《水滸傳批評解》,既模倣金聖歎,又想加以超越,在批語中多次反駁金聖歎[19]:3-5。金聖歎亦影響了江戶作家,瀧澤馬琴對金聖歎的評論有所反駁,同時又受金聖歎影響,創作《賴豪阿音梨鼠》,模倣金本《水滸傳》以楔子起首的手法,自作評點語句亦模彷金批[19]:8-9。 地位金聖歎是中國白話文學研究的開拓者,提高通俗文學的價值,卓有遠見,被視為中國白話文運動的先驅[1]:123、2。前人稱讚白話文學大多泛泛而論,他卻以細致深入的評點,証明這些作品如何優秀,能與經典名作相提並論,白話文學自此在士人間更為流行。金聖歎的最大貢獻,在於最早提高小說與戲曲的應有地位[1]:前言、10,是最早和最有影響力的通俗文學提倡者,並開創了細讀文本的文學批評方法,成為中國史上最有創意的文學批評家之一,在小說批評的領域更是首屈一指。金聖歎受徐增、廖燕等同時代士人的讚美,徐增稱讚他博學多才,見識超卓[1]:126-127、121;1659年,順治帝亦稱讚他是古文高手,叫大臣不要用八股文的眼光衡量他[8]:93。亦有士人批評他提倡《水滸傳》和《西廂記》,惑亂人心。20世紀新文學運動中,文學史家都讚揚金聖歎[1]:122-123,胡適認為他是「大怪傑」,有眼光有膽色[13]:744-745,林語堂稱他是「十七世紀偉大的印象主義批評家」。但因為他攻擊《水滸傳》中的梁山好漢,一度被中國大陸學者批評為反動和「封建舊社會統治階級代言人」[1]:124、28。金聖歎在哭廟案中受刑,又被清末革命黨尊為抗清先烈[7]:170。 金聖歎所寫評點之詳盡細致,為中國文學批評史上前所未有[1]:10。在小說批評領域,他的權威地位超越王世貞、李贄和鍾惺諸大家[13]:856,繼後的毛宗崗評《三國演義》與張竹坡評《金瓶梅》,亦屈居其下[10]:228。李漁讚賞獨有金聖歎能指出《西廂記》優勝之處,深入至一字一句[1]:10;清人如馮鎮巒、毛慶臻都讚賞金聖歎《水滸傳》評語匠心獨運[7]:174,周作人說「小說的批第一自然要算金聖歎」。金聖歎評語具原創性,個性分明,趣味盎然[1]:77、70-71,而且準確清晰,細致入微,著眼於個別字詞的藝術功能,遠勝於中國其他詩話的含糊籠統。金聖歎強調細讀文本,與20世紀西方文學批評中的新批評流派有相通之處[1]:43-44,西方學者因其評點與西方文論可以互相發明,特別加以關注[14]:323。金聖歎指《西廂記》第5本並非王實甫原作,乃後人續寫,成為權威觀點[1]:10,清代毛聲山等人都同意其說[10]:210。亦有同時代人如董含批評他的評點雜亂無章[1]:70,胡適則批評其《水滸傳》評語用了評八股文眼光,也批評他對宋江詆毀過於主觀,無中生有,現代讀者已毋須再看其批語[13]:745、749。金聖歎對杜詩的評解,詩學上則無重要地位[10]:38,重要性則遠不如他對《水滸傳》和《西廂記》的評點,仇兆鰲《杜詩詳注》最為權威,收羅完備,但並未提及金聖歎[1]:105。 參看註釋

外部連結

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia