|

趙秉忠

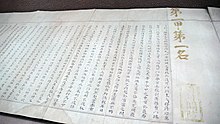

趙秉忠(1570年—1625年),字季卿,號𡸷陽,山東青州府益都縣人,明末狀元、政治人物。 生平趙秉忠生於明神宗萬曆元年(1573年),十五歲補府學生。萬曆二十五年(1597年)舉山東鄉試第九名,萬曆二十六年(1598年)聯捷一甲第一名進士(狀元)[1][2]。授翰林院修撰,次年养病。二十八年補原职,丁憂。三十一年補原职,丁憂。三十二年任會試同考,門生有孫承宗等人。三十九年升左中允,四十年升左谕德,應天主考,取得張瑋、姚希孟、周順昌等,皆為一代名臣。四十七年升左庶子,天啓三年(1623年)升少詹事,纂修國史,本年升任禮部右侍郎兼侍讀學士,协理詹事府事,加太子宾客,賜二品服俸。天啓四年官至禮部尚書。明熹宗天启四年(1624年)被黄尊素彈劾去職。[3]天启五年(1625年)被削职为民,本年去世。明思宗崇禎三年(1630年)追復原官,贈太子少保,賜祭葬。[4] 事跡趙秉忠曾典試江南,得張瑋、姚希孟、周順昌,皆為一代名臣。[5] 著作趙秉忠狀元卷 明萬曆二十六年(公元1598年),趙秉忠以25歲之齡,參加殿試,一舉考取第一甲第一名,就是狀元,此次殿試題目為《問帝王之政與帝王之心》。 本狀元卷是明萬曆二十六年(公元1598年)狀元趙秉忠的殿試卷,是目前中國大陸唯一現存的殿試狀元卷真跡(據傳台北故宮博物院館藏宮廷檔案中含有幾份清代狀元卷)。全卷以毛筆館閣體小楷書寫,標準的八股文體,共2,460字,十分工整,有歐陽詢體的韻味。先寫個人資歷及父、祖、曾祖三代家世,正文乃是針對皇帝朱翊鈞所出之考題而答的經世治國對策,卷後有禮部彌封官印、9位讀(閱)卷官和1位印卷官之職銜姓名的朱紅簽名印,是宮庭重要機密檔案。 這件保存良好的珍品為19折冊頁,橫長共268厘米,每折通高47.6厘米,寬14.1厘米。卷首頂天朱書“第一甲第一名”六字,是當時皇帝朱翊鈞御書下鈐“彌封關防”長印,佔一折。後為正文,凡15折,每折6行,為1厘米見方工整館閣體小楷,共2,460字,精闢闡述了經世治國的對策。後3折列着有9位讀(閱)卷官(依序為少保兼太子太保吏部尚書武英殿大學士張位、太子太保戶部尚書武英殿大學士沈一貫、太子少保戶部尚書兼掌督察院事楊俊民、刑部尚書蕭大亨、吏部左侍郎兼翰林院侍讀學士詹事府事劉元震、禮部右侍郎兼翰林院侍讀學士掌院士曾朝節、通政使司通政使田蕙、詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士李廷機、大理寺署寺事左承甘士價等九位)和1位印卷官禮部儀制清吏司署郎中事主事朱敬循的朱紅簽名印。封面、封底均為全綾裝裱 [8][9]。 這份試卷如何由宮中流落民間不得而知,歷盡400多年滄桑,才由趙秉忠第十三代孫趙煥彬將此「狀元卷」捐予山東青州市博物館 [10][11]。據史書記載,中國的科舉制度時間長達近1,300年,有據可考的文狀元約650~690餘人(一說653人[12]),但能讓後人目睹狀元答卷其風采的,唯有趙秉忠這一份。 註釋

外部链接 |

||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia