Podiceps auritus 角鸊鷉 (学名 :Podiceps auritus 鸊鷉科 鸊鷉属 的鸟类 。主要分布於北半球 大陸的溫帶 地區,以及北太平洋 東西岸與北大西洋 西岸,多见于山林间和山坡上的水域中。该物种的模式产地在芬兰 瓦薩 。[ 2]

角鸊鷉 是一種相對較小且生存受威脅 的水鳥 ,屬於鸊鷉科 。[ 1] 亞種 :P. a. auritus 繁殖區在歐亞大陸 ,P. a. cornutus 繁殖區在北美洲 。[ 3] 格陵蘭 東至俄羅斯遠東地區 。[ 4] [ 5] [來源請求]

角鸊鷉由瑞典博物學家卡爾·林奈 於1758年在他的Systema Naturae 第十版自然系統 中正式描述 ,二名法 命名為Colymbus auritus [ 6] 模式產地 為歐洲和美洲,但這已限縮為芬蘭的瓦薩 。[ 7] 約翰·拉森 引入的Podiceps [ 8] 拉丁語 的podex ,意為「通風口」和pes ,意為「足」。種小名auritus 在拉丁語中意為「有耳的」或「長耳的」[ 9]

認可的兩個亞種 有:[ 8]

P. a. auritus (林奈 , 1758) – 冰島、斯堪的納維亞經北哈薩克斯坦 和蒙古西北至俄羅斯東部的楚科奇、庫頁島 和堪察加半島 P. a. cornutus (格梅林, JF , 1789) – 亞北極南部、阿拉斯加中部、加拿大西部和中部以及美國西部和中部接壤的州份

一些化石物種,如上新世 時期的P. howardae P. pisanus P. solidus 更新世 時期的P. dixi 全新世 標本。[ 10] [ 11] [ 12] P. howardae 和P. dixi 經常被一些作者認為是角鸊鷉的化石標本,但P. pisanus 和P. solidus 則被認為是有效物種,且接近角鸊鷉的祖先。[ 13]

角鸊鷉可以通過其紅黑相間的繁殖羽 、黑白相間的非繁殖羽(非繁殖期)以及其特有的「角」特徵輕鬆辨認。它長31—38 cm(12—15英寸),翼展55—74 cm(22—29英寸),重300—570 g(11—20 oz)[ 5] P. a. auritus (歐亞)看起來比P. a. cornutus (北美)顏色更深,北美的背部有淺灰色羽毛,而在P. a. auritus 中不明顯或缺失[ 14] 黑頸鸊鷉 混淆,黑頸鸊鷉在大小和顏色上相似,但前額更陡,喙更纖細,尾部羽毛更蓬鬆[ 15]

角鸊鷉的繁殖期羽毛有明亮的可豎起的「角」、黑色扇形的臉頰羽毛,整體則呈紅黑色。脖子、側腹、眼前區域和上胸是栗棕色,冠和背是黑色的。腹部是暗灰色的。雄性稍大且顏色較亮,但通常無法區分。

基本(非繁殖期)羽毛總體上是黑白色的。脖子、胸部和臉頰是白色的,而背部和冠是暗黑灰色的。冠和臉頰之間的邊界在眼後延伸為一條直線。非繁殖羽沒有「角」。

幼鳥看起來與非繁殖期成鳥相似,只是白色略微暗淡,背部帶有棕色的色調。臉頰和冠之間的分界線不那麼明顯,喙顏色較淺。[ 16]

幼鳥發出的乞食叫聲帶有顫音,類似於家養小雞。隨著成長,叫聲變得更像成鳥的嘰嘰喳喳聲。[ 17] aaarrh 」,音調下降並以顫音結束。[ 18] [ 5] [ 18]

非繁殖羽的角鸊鷉

身披繁殖羽的成鳥與雛鳥一起游泳 角鸊鷉分佈於歐亞和北美。[ 3] 格陵蘭 (罕見)、冰島 、蘇格蘭 和挪威 的幾個孤立地區繁殖,從瑞典 到俄羅斯遠東地區 廣泛分佈。[ 4] 不列顛群島 的沿海地區越冬,向南延伸至地中海 、黑海 和裏海 。[ 4] 中國 、韓國 和日本 的沿海地區越冬。[ 16]

在北美洲,其繁殖區分佈限於大陸西北地區,92%位於加拿大 。[ 15] 安大略 西北部。[ 5] 育空 和努納武特 南部,南至從華盛頓州 到明尼蘇達州 的西北部州份。[ 5] 魁北克 的馬德萊娜群島 還有一個小型繁殖群體。[ 19] 加利福尼亞灣 北部。[ 5] 新斯科舍省 南部,到佛羅里達礁島群 ,有時甚至向西延伸至德克薩斯州 。[ 3]

角鸊鷉主要在溫帶 地區繁殖,包括大草原 和樹叢草地,但也出現在寒溫帶針葉林 和副極地地區。[ 5] [ 15] 莎草 、燈心草 和香蒲 以及大面積開放水域的地區。[ 20]

在遷徙 期間

,它們會在湖泊、河流和沼澤停留。遷徙後,它們在河口和海灣的海洋環境中越冬,或者在大湖內越冬,儘管在一些地方,例如挪威,大量鳥群聚集在內陸湖泊上。[ 4]

一隻角鸊鷉捕獲一條魚 角鸊鷉潛入水下,利用它們的大腳靈活地捕食水生節肢動物 、魚 和甲殼類動物 。[ 5] 昆蟲 。在水下,它們吞食或捕捉大型獵物,然後浮出水面以頭先的方式操作魚。[ 21] [ 21] [ 5]

角鸊鷉有一種獨特的演化,能夠吞下整隻魚類。它們從年幼時就開始吃自己的羽毛,使胃內有一個纏結的堵塞物,這個堵塞物起到過濾器的作用,將魚骨保留在消化過程中。[ 18]

巢中有兩顆蛋的成鳥 角鸊鷉是單配偶制 ,並通過精心的交配儀式來發展其關係。有四種配對儀式;發現儀式、雜草儀式、搖頭儀式和勝利儀式。[ 17] [ 21] [ 22] 理羽 的互動。這個初步的配對儀式是為了確保正確的物種識別、性別和兼容性。[ 21] [ 21] [ 22] [ 17] 平台巢 上進行。[ 21] [ 22]

角鸊鷉通常在春季或初夏成對或單獨到達繁殖地尋找伴侶。[ 16] [ 5] [ 22] [ 16] [ 23] [ 16] [ 23] [ 5] [ 18] [ 24] [ 16] [ 23] 孵化 出來時,牠們在頭幾天內就可以游泳和潛水,儘管牠們需要父母保持溫暖達14天。[ 5] [ 18] [ 25] 性成熟 。[ 16]

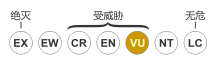

北美的總數量估計在200,000到500,000之間[ 15] [ 3] [ 15] 生態干擾 、繁殖地周圍的森林 作業、水位波動以及湖泊中放養的虹鱒 競爭水生昆蟲。[ 16] [ 15] [ 16] 棲地喪失 。[ 15] 馬德萊娜群島 的繁殖種群被列為瀕危物種 。[ 15] 國際自然保護聯盟 於2015年將角鸊鷉的狀態從無危 提升為易危物種 ,促成了保護 和研究行動計劃。[ 3]

^ 1.0 1.1 BirdLife International. Podiceps auritus The IUCN Red List of Threatened Species 2018 : e.T22696606A132066871 [12 November 2021] . doi:10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22696606A132066871.en ^ 2.0 2.1 中国科学院动物研究所. 角鸊鷉 . 《中国动物物种编目数据库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-04-04 ] . (原始内容 存档于2016-03-05). ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Horned Grebe Podiceps auritus . Birdlife International. 2015 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2016-10-21). ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Fjeldså, J. Distribution and geographic variation of the Horned Grebe Podiceps auritus (Linnaeus, 1758).. Ornis Scand. 1973, 4 (1): 55–86. JSTOR 3676290 doi:10.2307/3676290 ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 Stedman. Horned Grebe (Podiceps auritus). The Birds of North America. 2000, 505 . doi:10.2173/tbna.505.p ^ Linnaeus, Carl . Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis 1 10th. Holmiae (Stockholm): Laurentii Salvii. 1758: 135 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2023-04-22) (Latin) . ^ Mayr, Ernst ; Cottrell, G. William (编). Check-list of Birds of the World. Volume 1 2nd. Cambridge, Massachusetts: Museum of Comparative Zoology. 1979: 149–150 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2023-12-08). ^ 8.0 8.1 Gill, Frank ; Donsker, David; Rasmussen, Pamela (编). Grebes, flamingos . IOC World Bird List Version 14.1. International Ornithologists' Union. December 2023 [19 July 2024] . (原始内容存档 于2023-04-15). ^ Jobling, James A. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. London: Christopher Helm. 2010: 311 , 62 . ISBN 978-1-4081-2501-4 ^ Olson, S. L.; Rasmussen, P. C. Miocene and Pliocene birds from the Lee Creek Mine, North Carolina. . Smithsonian Contributions to Paleobiology. 2001, 90 : 233–365 [2024-07-22 ] . doi:10.5479/si.00810266.90.233 存档 于2024-07-22). ^ Storer, R. W. A New Pliocene Grebe from the Lee Creek Deposits. . Smithsonian Contributions to Paleobiology. 2001, 90 : 227–231 [2024-07-22 ] . doi:10.5479/si.00810266.90.227 存档 于2024-11-27). ^ Ksepka, D. T.; Balanoff, A. M.; Bell, M. A.; Houseman, M. D. Fossil grebes from the Truckee Formation (Miocene) of Nevada and a new phylogenetic analysis of Podicipediformes (Aves). . Smithsonian Contributions to Paleobiology. 2013, 56 (5): 1149–1169 [2024-07-22 ] . Bibcode:2013Palgy..56.1149K S2CID 83938510 doi:10.1111/pala.12040 存档 于2023-01-02). ^ Zelenkov, N. V. New finds and revised taxa of Early Pliocene birds from Western Mongolia. . Göhlich, U. B.; Kroh, A. (编). Paleornithological Research 2013-Proceedings of the 8th International Meeting of the Society of Avian Paleontology and Evolution.. Natural History Museum Vienna, Vienna. 2013: 153–170. ^ Parkers. Geographic variation in the Horned Grebe. Condor. 1952, 54 (5): 314–315. JSTOR 1364948 doi:10.2307/1364948 ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 COSEWIC Assessment and Status Report on the Horned Grebe Podiceps auritus. (PDF) . 2016 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2023-01-03). ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 del Hoyo, J.; Elliot, A.; Sargatal, J. Handbook of the Birds of the World 1 . Lynx Edicions. 1992: 193–194. ISBN 978-8487334108 ^ 17.0 17.1 17.2 Cramps; Simmon. The birds of the Western Palearctic 1 . Oxford University Press. 1997. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 Horned Grebe . All About Birds. 2016 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2023-12-07). ^ Horned Grebe List of wildlife species threatened or vulnerable in Quebec . 2010 [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2023-12-16). ^ Faaborg. Habitat selection and territorial behavior of the small grebes of North America. Wilson Bull. 1976, 88 : 390–399. ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 Storer. The behaviour of the Horned Grebe in spring. Condor. 1969, 71 (2): 180–205. JSTOR 1366078 doi:10.2307/1366078 ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 Fjeldså, J. Antagonistic and heterosexual behaviour of the Horned Grebe, Podiceps auritis. Sterna. 1973, 12 : 161–217. ^ 23.0 23.1 23.2 Ferguson; Sealy. Breeding ecology of the Horned Grebe, Podiceps auritus, in southwestern Manitoba.. Canadian Field-Naturalist. 1983, 97 (4): 401–408. doi:10.5962/p.355041 ^ Hauber, Mark E. The Book of Eggs: A Life-Size Guide to the Eggs of Six Hundred of the World's Bird Species . Chicago: University of Chicago Press. 1 August 2014: 69. ISBN 978-0-226-05781-1 ^ Horned Grebe Podiceps auritus . Audubon Guide to North American Birds. [2024-07-22 ] . (原始内容存档 于2024-02-11).

External links