|

萬葉集

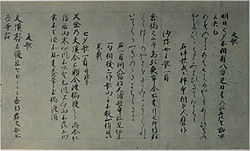

《萬葉集》(日语:万葉集/まんようしゅう、まんにょうしゅう〔まんえふしふ〕*/?)是現存最早的日語詩歌(和歌)[a]總集,收錄由四世紀至八世紀中4500多首長歌、短歌,共計二十卷,於八世紀後半編輯完成,按內容分為雜歌、相聞、輓歌等。编者,或者说诸位编者中的最后一位,今日一般认为是大伴家持,也有许多其他理论。《万叶集》的最晚一首和歌写于759年(4516首),[1]大部分和歌写于7世纪至8世纪初。完本中,被推定为镰仓时代后期的西本願寺本《万叶集》是最古老的[2]。 《万叶集》的编写还保留了早期日本诗歌总集的名称,如《類聚歌林》;有几篇据称来自《古歌集》;还有一些来自家族或个人的收藏,被称作《家集》。[3] 名称 据20世纪学者久松潜一的说法,《万叶集》这一名称的可能解释有: 第一种解释又可分为:

第二种解释又可分为

武田祐吉在《萬葉集新解上》[6]中提出了“使用大量纸张的诗集”的解释,但他也接受第二种解释。该理论没有得到其他学者支持。[6] 另外,“万叶”一词在当时除了指《万叶集》之外几乎不见任何用例。有一例见于延暦25年(806)4月16日,五百枝王向平城天皇请求赐姓春原朝臣时的上表文中,可见“榮宗枝於萬葉”这样一句话(《日本後紀》)。有一说认为五百枝王是今日所见《万葉集》的最终编者(后详),上述上表文是五百枝王参与了《万叶集》编篡的决定证据。[7][8] 编者与成书时间本集中所收錄的和歌,作者上至天皇,下至不具名民謠,其中主要是由柿本人麻呂、山部赤人、山上憶良、大伴旅人、大伴家持等著名歌人所作。《万叶集》的成书过程不详,自古以来就有勅撰説、橘諸兄編纂説、大伴家持編纂説等,现在的主流观点认为家持編纂説最有力。《万叶集》编者绝非一人,不同卷的编者也不同,但经由大伴家持最终总结为二十卷。據《大日本史》大伴家持傳云:“家持善和歌,撰萬葉集二十卷。上自雄略,下迄廢帝朝,所收凡四千餘首,蒐羅該博,足以觀民風。先是篇詠未有成書,後世言和歌者,取為模範焉。【○萬葉集撰人,諸說紛紜,無所適從。今考本集,且據拾芥抄所載藤原定家說,定為家持所傳。】” 和歌创作的年代可分为四个时期:第一个阶段自雄略天皇 (约456–约479)到用明天皇(585–587)、皇极天皇(594–661)、大化改新期间的天智天皇(668–671)和藤原镰足(614–669)时。第二个阶段覆盖7世纪末,与日本最伟大的诗人之一的柿本人麻吕的活跃时期吻合。第三阶段约是700-730年,作者主要为山部赤人、大伴旅人、山上忆良等。第四阶段约是730-760年,包括本集的编者——大伴家持本人的诗歌。他不仅写了许多原创诗歌,还编辑、改写了数量不详的古诗词。 虽无明确记载《万叶集》二十卷的年代,推测大致按以下顺序增补:

但是,《万叶集》在延历2年之后,并没有马上公开。延历4年(785),大伴家持死后不久就发生了大伴継人暗杀藤原種継的事件,家持也遭连坐。由此可以推测,《万叶集》的编篡是在平城天皇即位之后,恩赦了大伴家持的罪的延历25年(806)之后才完成的。《古今和歌集·真名序》中有:“昔平城天子詔侍臣令撰万葉集”,也被认为是反映了大伴家持获得赦免后,才最终完成编篡的记述[9][10]。但也可能有代替大伴家持,补完遗稿并得到公众认可的“编者”,一个可能的人选是五百枝王(臣籍降下後是春原五百枝)[7][11][8]。五百枝王是参与了编篡的市原王之子,藤原種継暗殺事件中,由于和大伴家持的亲密往来而遭连坐。此说的证据是现存记录中“万叶”一词的早期使用者(前述),但疑点过多。 《万叶集》在平安时代中期(~10世纪)的文献中没有出现。这可能是因为785年的事件后,大伴家持遭到抄家,其中就有歌集。以此为契机问世之后很快流行起来,到平安中期已被认为是史料[12]。 《万叶集》的绝大多数诗歌都创作于一个世纪内[c]。额田姬王的诗歌被归入第一时期(645–672),[13]柿本人麻吕的诗歌被归入第二时期(673–701),普遍认为他是日本史上最伟大的诗人之一。[14]高市黑人的诗歌被归入第三时期(702–729)[15],唐纳德·基恩认为他是这一时期初“唯一重要的新诗人”。[16]当时藤原不比等正在大力推广汉诗创作。[17]其他“第三阶段”诗人有:一度与柿本人麻吕齐名,但现代名声受到了影响的山部赤人;[18]最后几位伟大的长歌诗人之一高橋虫麻呂,记录了许多民俗传说,如浦岛太郎;[19]高级朝臣、长歌诗人笠金村,他的诗稍逊色于前两人。[20]第三阶段最突出、最重要的诗人是大伴家持的父亲大伴旅人,也是大宰府诗坛的领袖[21];以及大伴旅人的朋友山上忆良,可能是来自百济的移民,他的诗在语言和题材上都有很大的特异性,在现代受到了大力赞扬。[22]大伴家持本人是第四时期(730–759)的诗人,[23]据基恩所说他“主宰了”这个时期。[24]他在759年创作了最后一首带日期的诗。[25] 万叶集的构成和内容《万叶集》全书共有二十卷。因为编撰者在编辑时,将数卷零散的和歌整理成一册,因此它的内容并不连贯。 而从分类上看,《万叶集》可分为三类:杂歌、相闻歌和挽歌。

从表现方式上看,又可分为:

从歌体看,可分为短歌、长歌和旋头歌。短句有五个音节,长句有七个音节。

各版本《万叶集》各个版本可大致分为“古点本”“次点本”“新点本”三类。这一分类由镰仓时代学僧仙覚最早提出。“点”指万叶集汉字正文中附带的训读,据其年代可分为三挡。古点来自天历5年(951)梨壺五人的附訓,加训了《万叶集》和歌的九成以上。虽然没有确实的现存古点本,但武田祐吉和小川靖彦认为桂本可能保留了古点本的相当一部分。此外,久松潜一还认为藍紙本可能也保留了一些古点。山田孝雄和上田英夫认为,《古今和歌六帖》和平安时代中期的歌集中引用的万叶和歌可能也保留了古点,但目前认为它们不太有力。 总之,古点本是指梨壺五人一次写成的内容;次点本是古点以后、新点以前漫长时期的成果,注者主要有藤原道長、大江佐国、大江匡房、惟宗孝言、源国实、源師赖、藤原基俊、藤原敦隆、藤原仲实、藤原清輔、藤原長忠、顕昭等人。属于次点本的现存诸本,主要有嘉历伝承本、元历校本、金澤本、類聚古集、廣濑本等,但都没能以完本传世。其中,廣濑本被认为是藤原定家校訂的冷泉本定家系《万葉集》。1993年,関西大学教授木下正俊、神堀忍于元同大学教授廣濑捨三的收藏中发现,以藏者之姓,称作廣濑本。但廣濑本的跋文中有甲府町年寄的春日昌預(1751-1836、山本金右衛門)和本居宣長門弟的国学者萩原元克(1749-1805)等甲斐国出身的国学者们校订痕迹的文言,也依据賀茂真渊《万叶考》对正文和注释进行了修订。 新点本指仙覚校訂的諸本,大致分为宽元本系统和文永本系统。宽元本没能传下来,据上田英夫考証,神宮文庫本是最接近寛元本的版本。另外,据橋本進吉和田中大士,紀州本的前10卷十分接近宽元本。根据西本願寺本第1卷的跋文,宽元本是通过校对源实朝本(镰仓右大臣本)等数种古写本,再加上仙觉自己的校订的书。 文永本系统以最古的西本願寺本为首,学習院大学本、陽明文庫本等齐备的各本数量很多,特别是西本願寺本保留了最多的歌数。因此现在基本指定其为底本。 古点本本节如无特别说明,均据岩波書店出版的林勉《日本古典文学大辞典》“万葉集”条目。 桂本皇室御物。推定为平安時代中期(10世纪)的抄本,是现存最古老的抄本。除了收录第4卷三分之一篇幅的109首外,还有以断简形式(也称“栂尾切”)保留的66首和37首的目录。写者有源兼行、紀貫之、源順、藤原行成、源俊房等说。受次点影响很小,保留了古点本的面貌。使用了描绘花鳥草木的継色紙,纸背接缝的花押表示是献给伏見天皇的御物。之后为前田利家室芳春院所有,其子前田利常献给桂宮家,“桂本”由此得名。1881年,因桂宫家血脉断絶而进入皇室。断簡现藏于石川武美記念図書館、五島美術館、出光美術館、梅沢記念館。 金砂子切写于平安時代後期的类桂本。现存第13卷8页13首。長歌无训。书页为散有金砂子的鸟子纸,因而得名。现藏于醍醐寺、石川武美記念图書館等处。 嘉历传承本有嘉历3年(1328)由増充传给慶俊的字样,因而得名。第11卷大部,472首诗被收在一帖里。以定家仮名遣加注次点,但与《拾遗和歌集》所收的万叶和歌一致,反映了古点。松坂高尾家旧藏,从本居、松本、中山、佐佐木家经由文化厅,现存于国立歴史民俗博物館。三村家藏有7首第11卷中缺失部分的临摹断简。 次点本藍紙本平安時代中後期的写本,可能为藤原伊房或藤原公任所写。写在淡蓝色抄纸上,上散有銀砂子,由此得名。现存有第9卷五分之四左右的110首和111首目录组成的一卷。除此之外还有

的断簡残留。与下节所述元历校本属同一系统。经会津松平、原、中村家,现存于京都国立博物館。断簡藏于日本学士院、石川武美記念図書館、京都国立博物館、逸翁美術館、五島美術館、徳川美術館、書芸文化院等处。 元历校本元历元年(1184)校对完毕。平安時代中後期数次编辑的合写。其中17、18卷是同笔,6卷当为镰仓時代初的補写。除3卷、5卷、8卷、11卷、15卷、16卷外,现存14卷,計2617首和2129首的目録。断簡(又称難波切或有栖川切)除3卷、5卷、8卷、9卷、13卷、15卷、16卷外还有13卷148首和201首的目录。现存15卷的全部和歌保存了6成以上,十分珍贵。 江户時代初(17世纪初)减到15册,又减到14册。1卷、4卷、6卷、10卷、12卷、19卷6册各一部分从有栖川宮家转移到高松宮家,剩下的大部分从伊勢富山家、神户俵屋在天保初年(1830年代)转移到桑名松平家,1843年转移到水野忠邦家,1911年转移到古河家,之后都为文化財保護委員会收藏。高松宫家旧藏6册和古河家旧藏14册现藏于東京国立博物館[26]。断簡は藏于仁和寺、宫内厅侍从職、東山御文庫、常盤山文庫、國學院大學图書館、石水博物館、白鶴美術館、MOA美術館等处。经荒木田久老、加藤千蔭、橋本经亮、鹿持雅澄等人校訂。 金泽本现藏于三之丸尚藏館[27]。书者有藤原定信、源俊頼、藤原公任等说。第2卷约五分之四的129首及150首的目录、第4卷约四分之一的79首,合在一起为一帖。除此之外,还有第3、4、6卷的24首和76首的目录的断简留存。正文和训注最接近元历校本和纪州本。曾藏于金泽前田家,由此得名。1910年由前田家献给皇室。断簡藏于逸翁美術館等处。又被收录于古筆手鑑《筆林翠露》中。 天治本跋文成于天治元年(1124),由此得名。这是万叶集最古老的书写记录,后述卷2断简写于1129年。现存第13卷的完本和第15卷58首,及

的断簡(也称仁和寺切)。属仙觉本底本系統。藏于福井家和賀川冠纓神社。断簡藏于加藤、熊沢、角田、沢瀉、武田、岡村、池上、久曾神家及東京国立博物館、京都国立博物館、天理图書館、石川武美記念图書館、岡山美術館、五島美術館等处。 1845年,伴信友影抄京都曼殊院所藏零本5卷(现已亡佚),成《検天治万葉集》,残有:

共存306首,现存京都大学。 传壬生隆祐筆本写于镰仓时代中期(12世纪)。据书写者的传承得名,没有确证。以原册子本为卷子本,现存第9卷前半部分85首,还有后面紧跟4首的断简。与天治本同,属仙觉本底本系統。旧藏于四日市高尾家,经由佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館。 尼崎本写于平安时代末(12世纪后半叶)。留有卷16全1帖(缺1张)101首、卷12的61首的断簡、11首的临摹。属天治本系、仙觉本底本系統,与《類聚古集》相近。断簡出土于尼崎,由此得名。京都大学自倉敷某家收藏。断簡藏于池上、亀井、反町、渡辺、酒井、沢瀉、田中、辻坂家及円照寺、京都女子大学、天理图書館、石川武美記念图書館、白鶴美術館、出光美術館等处。临摹藏于東洋文庫。收录于古筆手鑑《桃花水》《心画帖》《鸞鳳帖》《筆鑑》《筆林》中。 传冷泉為赖筆本几乎记载了第1卷全部83首,目录中含有后面的补校。训读为片假名,长歌的训注位于正文右侧,短歌则在左侧。江户時代初的冷泉為赖所写,但假名有古体写法,应是传承自室町时代底本。经尾張久米家、阪家、佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館。 春日本跋文写于1243年及翌年,作者为春日神社若宫神官中臣祐定,由此得名。其中很多都是春日若宫神官的和歌懐紙的背面所用的断简,因此也称作春日懐紙切。

现存合計382首,及285首的目録和書翰2以上。 为欣赏懐紙的和歌,删去了部分和歌,所以有很多内容难以辨识。原文右边以片假名为训,是仙觉以前的次点本。旧藏于前田家,明治初期分散到松岡、関戸、福井、吉永、谷村、八木家及浄照坊、國學院大學图書館、石川武美記念图書館、哈佛大学福格艺术博物馆、石川县立郷土資料館等处。 紀州本(神田本)前10卷为次点本。镰仓时代末的合写。卷7缺2首,卷10重出1首。训读以片假名标注在原文右侧,新点的训读在左侧追加。卷10的跋文可见是藤原忠兼→源光行→行遠系統的本,与天治本不一定一致。11卷之后是1542年之前依文永三年本系新点本補写的。经後藤家,由公益财团法人後藤報恩会和昭和美術館收藏。与水户德川家《四点万葉》校合,也被契沖《万葉代匠記》引用。 《類聚古集》依题材和体裁对和歌进行了分类。写于平安时期末(12世纪后半叶)。现存3834首。经中山家、大谷家,现藏于龍谷大学。 《古葉略類聚鈔》依题材和体裁对和歌进行了分类。写于1250年,现存1934首。现藏于奈良興福院与石川武美記念图書館。 其他断简类伝俊寛筆切:写于镰仓时代。只有卷1的2页2首,但正文、训注都与元历校本相近。藏于竹田家。 定家様切:写于镰仓时代莫至室町时代初。只有卷1的1页3首。以书风得名。与为赖本同系統。藏于滋賀县正禅庵。因橋本经亮的影写而闻名。 橋本経亮影写中臣祐春筆切:只有卷19的1页3首。春日本中臣祐春祐春的影写,现藏于稻葉家。 後京極様切:写于镰仓时代。只有卷7的4页8首。原来是小册子的样式。训读为片假名,本来在正文右边,追加的在左边。系统不明,但第二本与纪州本和《类聚古集》相近。有後京極摄政藤原良经的书法风格,由此得名。经佐佐木家,藏于石川武美記念图書館和哈佛大学福格艺术博物馆。 传解脱上人筆切:写于镰仓时代初。现存卷9的1葉2首和卷10的1葉4首。与二条院御本有关。虽然题为《古筆名葉集》,但因书风也被称作為家様切。经佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館及小西家。 传教家筆切:写于镰仓时代。只有卷3的1葉3首。片假名旁训中,有与纪州本、细井本一致的。名称传承自弘誓院教家的写本。经加藤家,收于伊東家手鑑。 橋本经亮影写無名氏筆切:写于镰仓时代。只有卷10的1葉4首。片假名旁训中,有与《类聚古集》相近的。名称取自开头。现藏于稻葉家。 传為家筆切:写于镰仓时代中期。只有卷1的1葉3首。旁训以平假名写就。得名自签名。现藏于天理图书馆。 柘枝切:写于镰仓时代末期到南北朝初期。只有卷3的1葉2首。本为卷子本。旁训用古体片假名写就,与京大本赤字訓注相近。名称取自詞句。经佐佐木家,现藏石川武美記念图書館。 《万葉集目録》:写于平安时代后期。只有卷16的1葉5行。藏于近衛家。本应是全卷的,但残存的2卷2页于関東大震災中烧毁。只剩1页。原本的影写本由《万葉集叢書10》收录。 新点本新点本中,大多数都是以旁训形式在正文右侧用片假名注训。其中文永本在斟酌古点、次点、新点时,会用颜色区分后记在右侧。相对地,宽元本会将古点和次点写在右侧,将新点写在左侧。 神宮文庫本缺

。写于1546年之前的室町时代后期。是最古的宽元本系写本。经外宮宮崎文庫,现藏于神宫文庫,由此得名。 細井本缺卷4后半273首,代以卷3后半107首的重复。整体是写于江户时代初的宽元本,卷4、5、6是写于室町时代末,与为赖本同系统的次点本。1797年細井貞雄将其与温故堂本互相校对并写了跋文,因此得名。经木村正辞,现藏于東洋文庫。 林道春校本林道春在江户初年将细井本抄写了一遍,即是林道春校本。现藏于内閣文庫。后述版本的活字無訓本以此为底本。 学習院本写于江户时代,基本上是宽元本系,卷5、6属次点本系。现藏于学習院大学图書館,因而得名。 今出河本写于江户时代初期。基本上是宽元本系,卷4、5、6属文永本系。现藏于宮内厅書陵部。 西本願寺本据推测写于镰仓时代后期的13世纪末至14世纪初。分20册。长约32.1cm,宽约24.8cm,有“大和缀”装帧。这本抄本属于1266年仙觉完成的《仙覚文永三年本萬葉集》(原本已佚)系统。镰仓幕府灭亡后,足利義满遣使前往北条实时所造横滨市称名寺收集珍贵书籍时,与《尾州家河内本源氏物語》(大小、装帧酷似)一起获得,后年献给皇室。名称来自後奈良天皇赐给本願寺第10世的証如,成为西本願寺的藏书,因此由佐佐木信綱命名。1917年交到佐佐木手中,现作为佐佐木捐赠的“竹柏園本”内的一点,藏于石川武美記念图書館[28]。 田中本翻抄西本願寺本。文永本将训注拆成黑色、紺青、红色,但此本中紺青分为朱、黄、緑。写于室町時代末期,每卷的书写者都不同。得名于收藏者。 河野本1677年,河野公業抄写了西本願寺本。与水户德川家《四点万葉》互相校对,将训注分为黑、青、朱、黄四色。《万葉代匠記》中也引作“幽斋本”。现藏于彰考館。 金沢文庫本虽然写于室町時代初期,但也有说法认为是飛鳥井雅世、尊円法親王所写。本为大型册子,后做成卷子本。现存卷1、9、19全4卷(卷19被一分为二)和

的断简,以及卷13中3首的影抄版。此外,卷11毁于关东大震灾,但《校本万葉集》和木村正辞《万葉集書目提要》中记载了卷4。属文永三年本系,卷11、19属文永十年本寂印成俊本系。题词写得很低,卷7、9、11、12、13、19的训注分为黑、紺青、朱三色。藏于金泽文庫,由此得名。 巻1、19为大口鯛二旧藏,经佐佐木家,藏于石川武美記念图書館。卷9为馬越家所藏。断簡现藏于久曾神、酒井、久松、渡辺、池上、藤井家及真如堂、金剛証寺、天理图書館、奈良县立万葉文化館、京都国立博物館、MOA美術館、山川美術财团等处。另外,在古筆手鑑《筆鑑》中,硬抄本被收录于東洋文庫《万葉切》。 陽明文庫本全卷20册,缺卷10的152首。是陽明文庫旧藏,由此得名;卷9有作于元亀2年(1571)的跋文,因此也称元龟本。属文永十年本頼直本系,残有黑、紺青、朱三色训注。温故堂本的底本。自曼殊院经近衛家,现藏于京都大学图書館。 温故堂本蝴蝶装,全20卷合本10帖。其中缺

卷6是木村正辞从温故堂一传所藏東京帝国大学本補写的。抄自文永十年赖直本系的陽明文庫本,但没有紺青訓,其部分空白较多。由木村正辞藏于東洋文庫。 東京帝国大学本袋綴,全卷20册。光明寺覚雄等抄自温故堂本。为東京帝国大学旧藏,由此得名。毁于関東大震災,相比于温故堂本,欠缺的部分被校对为《校本万葉集》。 大矢本室町時代末期数人合作写成。袋綴全20册,缺

文永十年本寂印成俊本系,作为弥补宽永本卷7的错简资料十分重要。是大矢透旧藏,由此得名。本为京都木田家藏,经大矢家、佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館。 近衛本写于江户时代初期。大型袋綴,全20册。属文永十年本寂印成俊本系,有见于中院本的禁裏御本卷1、20的跋文。与大矢本同系,但無訓歌只有5首,字型勾画了了,是更善本。藏于近衛家陽明文庫,由此得名。 京都大学本写于江户时代初期。袋綴全20册,缺卷19的1首。属文永十年本寂印成俊本系。卷1、2、9、13、20有禁裏御本的跋文,全卷都有以红墨写的与禁裏御本的校对。卷1的跋文是记载了古万叶集序的中院本之一,是能了解宽元本内容的珍贵写本。藏于京都大学图書館。 其他諸本、断簡谷森本:写于江户时代初期,袋綴。缺卷1,共19册。中院本系。題詞较低,卷3、4以蓝墨写训注。取名自所藏者,毁于关东大震灾。 谷森氏一本:写于江户时代初期,袋綴。全20册。中院本系。后半抄自谷森本。取名自所藏者,关东大震灾中卷1、2亡佚。 多和文庫本:写于江户时代,中院本系。是谷森本的一传本。藏于松岡家多和文庫,由此得名。 传空性法親王筆本:写于江户时代初期,属中院本。得名自传承名。藏于前田家。 岩崎文庫一本:江湖初年的寄合書,属中院本系。曾藏于岩崎文庫,由此得名,现藏于東洋文庫。 图書寮一本:写于江户时代初期,各卷由不同人写就,大型袋綴。缺卷1、2、14,17册。属文永十年本寂印成俊本系,除黑、朱外,卷5之外还有青紺訓。除卷5、19、20以外,与禁裏御本校合,但无跋文。由收藏处得名。 传清輔筆切:写于镰仓时代中期。只有卷10的1葉2首。片假名旁训有青紺訓。与西本願寺本相近。藏于久曾神家。 八田切:写于镰仓时代末期,有紹巴写就的说法。只有卷10的1葉2首。以片假名旁训。与神宮文庫本相近。名称取自歌词。经佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館。 為氏様切:写于镰仓时代末期。只有卷10的1葉2首。以片假名旁训。与西本願寺本等相近。名称来自书写风格。经佐佐木家,现藏于石川武美記念图書館。 传貫之筆切:写于镰仓时代或平安时代末期。只有卷19的1葉3首。以片假名旁训,有文永本特征。名称取自签名。收于《日本之書》(講談社、1978年刊)。 桂様切:写于室町时代。现存卷7的4葉18首、卷8的4葉11首。属文永本系,有模仿桂本的金銀泥下絵,由此得名。现藏于团、酒井家及東山御文庫、石川武美記念图書館、京都国立博物館等处。 传慈鎮筆切:写于室町时代。只有卷3的1葉3首。旁训为片假名,推定为新点本系。现藏于天理图書館。 传為継筆切:只有卷4的目録1葉6首。系統不詳。收于古筆《凌寒帖》。 版本活字無訓本刊行于江户时代初期,是万叶集的首个活字版本。涵盖全卷,但分10册和20册。一面是8行×18字,上下左右有二重界線。題詞和左注低1字。整体属宽元本系,但卷4、5、6依細井本系的林道春校,卷4后半残缺,卷3后半重出。另外,卷3末尾刊登了大伴旅人、大伴家持、藤原不比人等人的传说。藏于内閣文庫、東京大学図書館、大阪府立中之島图書館、石川武美記念图書館、尊经閣文庫、大東急記念文庫、穗久邇文庫、大英博物館等处。 活字附訓本以文永十年本系的寂印成俊本(现已亡佚)校对后加訓而成。木版袋綴,全卷10册。一般认为是江湖初年的慶長到元和(1596-1624)年间刊行的。另外附有以下跋文:

现藏于国会图書館、石川武美記念图書館、天理图書館、東洋文庫、宮内厅書陵部、東京大学图書館、大谷大学图書館、龍谷大学图書館等处。 寛永本刊行于宽永20年(1643),有京都三条寺町安田十兵衛的刊記。木版袋綴,全卷20册。虽然是活字附訓本的整版本,但进行了若干增補改訂。自江户时代开始作为流传本,明治时代到战前作为各种版本的底本。现藏于国会图書館。 宝永本刊行于宝永6年(1709)。藏于国会图書館。 旁註本在宝永本原文上加旁注形成。木版袋綴,全卷20册。刊行于宽政元年(1789),注的作者常陸国惠岳在契沖、賀茂真渊説的基础上加入了自己的见解。有出雲国寺和泉掾和同文治郎的刊記。现藏于国会图書館。 《古万葉集》木版袋綴,全卷20册。1803年由和泉寺等发行。土佐国今村楽和横田美水对宝永本进行了改訂,只出版了正文,附有今村的序和横田的跋。现藏于内閣文庫。 校異本全名为《校異本万葉集》。木版袋綴,全卷20册。将校異记在上欄。刊行于1805年,有出雲寺文治郎刊記。去除了旁註本的註,在元暦校本等橋本经亮的校異中,藤原(山田)以文进行了再校。现藏于国会图書館。 语言学意义萬葉假名除艺术上的出色外,《万叶集》的意义还在于它最早使用了书写日语的文字——万叶假名。[29]全書採用漢字,部分用來表意,部分用來表音,有時既表意也表音,使用情況十分複雜,甚至超出實際用途,用漢字來作文字遊戲。假名的始祖万叶假名以此書為名,儘管在《萬葉集》以前已有日本作品用漢字來表音,如《古事記》(712)。 万叶假名的特点是,虽然使用汉文的题材,但语顺则符合日语的规则。 因为《万叶集》在编撰的时候还没有假名文字,所以才使用万叶假名这一独特的标记方法。也就是说,这是一种和汉字本身的意思没有关系,只采用汉字的音读和训读标记日语的方法。因此,万叶假名虽然使用汉字,但它却是第一个由日本人为了自己民族表情达意而创造的文字系统。 即便到现在,日本也有使用万叶假名的情况。比如难读的地名中,有很多就是来自万叶假名的。 这种用汉字来表示日语音节的做法最终催生了假名,假名即来自简化过的万叶假名。[30] 方言与几乎所有上古日语文献一样,《万叶集》的绝大部分都是用上古日语西部方言写成的,即京都及奈良周围的近畿地方的方言。但在文集中,特别是14卷和20卷,则有不少诗是用其他方言写成的。[31]一共有超过300首来自东部,即中部地方、关东地方和东北地方南部。 漢譯最早的漢譯是錢稻孫在1940年代開始做的選譯,1957年在日本問世,曾在日本和中國多次再版。 1984年問世的杨烈譯本是史上第1個漢語全譯本。 影響2019年4月1日,日本公佈5月1日將即位之皇太子德仁親王的新年號為「令和」,典故自《萬葉集》,為日本史上首次以本土典籍作為年號的典故。其典故為《萬葉集·卷五·梅花歌卅二首·並序》漢詩文句:「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香。」[32]。取自奈良时代的政治家与诗人大伴旅人在神龟5年(728)因朝廷政争牵连被贬,前往九州大宰府任九州都督时所写的"梅花之歌"。 木简古代日本的官员会使用各种尺寸的木简,用于记录备忘录、简单新建和官方文件。[33]现已发掘出3份含有万叶假名文本的木简。[34][35][36][37] A mokkan excavated from an in 京都木津川市一处考古遗迹中出土了一份木简,上面有用万叶假名写的第10卷2205号诗(《詠黄葉》)。定年结果为750年至780年,尺寸为23.4×2.4×1.2cm。用红外线照相机检查发现了其他字符,说明该木简可能是用来练字用的。另一份木简于1997年出土于滋贺县甲贺市宮町遗址的木简包含第16卷3807号诗,定年结果为8世纪中叶,宽2cm,厚1mm。奈良县明日香村石神遗址出土的木简上游第7卷1391号诗(《寄海》)的前14个字,尺寸为9.1×5.5×0.6cm。定年结果为7世纪末,是三者中最古老的。 相關作品電影參見注释参考文献

外部連結 |

||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia