|

Родина слышит

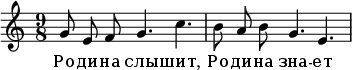

«Родина слышит» — песня, написанная Дмитрием Шостаковичем на слова Евгения Долматовского в 1950 году. Советская массовая песня[1] первоначально создавалась как «песня-пеленг» для лётчика — персонажа нереализованной сценической постановки. Стала известна в исполнении солиста и хора, ещё большую популярность получила после того, как её спел Юрий Гагарин в первом космическом полёте. Мелодия использовалась как позывной «Последних известий» Всесоюзного радио. Замысел «песни-пеленга» возник в 1942 году у служившего военным корреспондентом поэта Евгения Долматовского при наблюдении за работой радиста на военном самолёте. В 1950 году Долматовский для своей пьесы в стихах «Мир» написал текст песни «Родина слышит». Музыку к ней написал композитор Дмитрий Шостакович, с которым Долматовский сотрудничал ранее. Ноты и грампластинки вышли в свет в 1951 году, после отказа от постановки пьесы. Текст состоящей из трёх куплетов лирико-эпической песни описывает полёт преодолевающего трудности героя, за которым наблюдает Родина. Музыка написана в до мажоре в девятидольном метре, и имеет сходство с ранними работами Шостаковича и русской академической музыкой. Премьерное исполнение песни в 1950 году солистом Женей Талановым в сопровождении а капелла хора русской песни под управлением Александра Свешникова получило широкое распространение и высоко ценилось Шостаковичем и Долматовским . Также публиковались другие исполнения солистом-дискантом, сопрано, или тенором в хоровом, либо в инструментальном сопровождении. С 1957 года фрагмент мелодии стал позывным сигналом транслировавшейся несколько раз в день радиопередачи Всесоюзного радио «Последние известия», что сделало песню наиболее часто исполняемым произведением Шостаковича. После первого космического полёта в 1961 году распространявшийся советской прессой факт исполнения песни космонавтом Юрием Гагариным усилил популярность песни. Сюита Шостаковича «Четыре песни на слова Долматовского для голоса и фортепиано» (сочинение 86) включила песню «Родина слышит» и три другие песни из неопубликованной пьесы. Сюита исполняется редко, запись полного исполнения опубликована в 1998 году. Музыковеды отмечают сдержанную выразительность и искреннюю красоту песни, выражающей советский идеализм без типичного пафоса сталинистского искусства, и включают её в число лучших проявлений как творчества Долматовского, так и той части наследия Шостаковича, которая относима к официальной советской музыке. Близкие Шостаковичу современники находят в песне, наряду с надеждой и утешением, горечь, грусть и горький юмор. Анализируя текст песни, исследователи отмечают сочетание традиционного образа Родины-матери с акцентом на её всеведение и могущество. Интерпретации варьируются от выражения идеального образа заботливой Родины до скрытого подтекста о тотальной слежке за гражданами. Отмечается двойственность послания, объединяющего любовь и подозрительность, что отражает противоречивый советский менталитет, в котором забота и контроль неразрывно связаны. «Родина слышит» стала массовой песней в СССР, превратившись в элемент патриотического воспитания и неофициальный гимн. Широко исполняемая академическими и детскими хорами, песня сохраняет свою роль и в постсоветской России. Фраза «Родина слышит, родина знает» стала популярным устойчивым выражением с двойственным патриотическим и ироническим смыслом. Эту амбивалентность отмечали писатели и сам Шостакович, иронически ассоциируя песню с прослушиванием КГБ. Двойственность отразилась и в постсоветском искусстве: художник Вася Ложкин на картине «Родина слышит» изобразил подслушивающих сотрудников спецслужб, завоевав успех даже среди прототипов персонажей, а в художественной литературе песня могла иллюстрировать «двойную мораль» советского общества или подвергаться ироничной деконструкции. Песня стала объектом постмодернистских экспериментов в музыке: от концептуального арт-панк исполнения группой «Коммунизм» Егора Летова до травестийного бурлеска в академической интерпретации Валентина Сильвестрова. «Родина слышит» стала элементом биографических постановок о Дмитрии Шостаковиче в кино («Альтовая соната») и в театре («Шум времени»), где её двойственный характер помог отразить драматизм жизненного пути композитора. История создания Согласно воспоминаниям поэта Евгения Долматовского, замысел написания «песни-пеленга» возник у него во время Великой Отечественной войны. Работая в 1942 году военным корреспондентом, он находился на борту самолёта «Дуглас», сбрасывавшего листовки за линией фронта. Для возвращения на аэродром использовался режим вождения самолёта по радиомаяку на слух, и радист позволил Долматовскому надеть наушники. Поэт услышал передаваемую радиостанцией аэродрома песню «Помню я ещё молодушкой была» и решил создать собственную «песню-пеленг» специально для навигации, поняв «какое это счастье — своими словами звать самолёты домой»[2]. В том же году он написал стихотворение «Пеленг»: «…Узнав позывной Украины, // Над крышами горестных сёл // Пилот утомлённый машину // По песне, как лебедя, вёл…»[3]. Этот текст не был положен на музыку — композиторы Дмитрий Кабалевский и Иван Дзержинский отказались от предложения работать с текстом, посчитав, что стихотворный рассказ о песне не подходит для песни. После войны поэт жил рядом с аэродромом Внуково и, сохраняя интерес к используемым для пеленга песням, настраивал приёмник на радиомаяк аэродрома[2].  Первая, заочная, совместная работа Долматовского и Шостаковича — написание Шостаковичем в 1943 году музыки для конкурсного проекта гимна СССР. Композитор выбрал из 27 текстов разных поэтов стихи Долматовского («Славься, Отчизна Советов, // Вольных могучих народов семья»[4])[5][6]. Согласно официальной биографии, личное знакомство поэта с Шостаковичем состоялось в весной 1949 году во время поездки из Ленинграда в Москву на поезде «Красная стрела»[7][8], музыковед Сэм Сильверман предполагает апокрифичность истории, составившей часть легенды «Песни о лесах» — по воспоминаниям Долматовского, эта содержавшая элементы массовой песни[9] оратория была вдохновлена обсуждением попутчиками сталинского плана лесопосадок[6]. Музыковед Полин Фэйрклаф называет период сотрудничества Долматовского с Шостаковичем вершиной карьеры популярного поэта, а их сотрудничество, по её мнению, не было дружбой равных: Долматовский благоговел перед композитором, а Шостакович невысоко оценивал талант поэта, но уважал его поддержку и открытость к сотрудничеству, особенно в тяжёлый для Шостаковича период конца 1940-х годов[10], когда композитор был обвинён в формализме[6]. В 1950 году Долматовский работал в Москве над пьесой в стихах «Мир», постановка которой планировалась в театре имени Маяковского[11][Комм 1] режиссёром Николаем Охлопковым[12]. Для пьесы поэт написал слова нескольких песен. В одной из сцен персонаж — бывший лётчик, а теперь участник советской мирной делегации — летит на иностранном самолёте через Альпы. Возникает буря, с которой не могут справиться пилоты, и герой вынужден сам сесть за штурвал. В этом полёте ему помогает «песня-пеленг» «Родина слышит»[11][13][14]. Долматовский отослал слова песен Дмитрию Шостаковичу, который работал над музыкой к ним в Москве[11]. В 1950 году пьеса «Мир» была одобрена к постановке цензурным органом — Главным управлением по контролю за зрелищами и репертуаром[15]. Из-за разногласий с требовавшим переделок текста режиссёром, Долматовский отказался от постановки и публикации пьесы и вспоминал, что ему было неудобно перед композитором из-за того, что написанные для спектакля песни не попали на сцену[2]. Тем не менее, Шостакович подготовил к исполнению первый вариант песни «Родина слышит» для хора без инструментального сопровождения, песню исполнил в 1950 году хор под управлением А. В. Свешникова, солировал Женя Таланов; текст песни, ноты и грампластинки опубликованы в 1951 году[11]. «Родина слышит» и другие песни к несостоявшемуся спектаклю вошли в сюиту «Четыре песни на слова Долматовского»[12]. Текст неопубликованной пьесы «Мир» и ноты песен к ней хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства[15]. Слова Каждая из трёх сочинённых Долматовским строф начинается со слов «Родина слышит // Родина знает», позже эта фраза воспринималась двусмысленно[16][17][18]. В лирико-эпической[19] песне за героем наблюдают кремлёвские звёзды (метонимически обозначающие Советский Союз[20][21]), упоминаются нелёгкая борьба с преградами и защита дела мира; стихотворение заканчивается призывом «Будь непреклонным, товарищ!». Текст первого куплета[22][23]:

Приём изменения стихотворного размера в строках создаёт ощущение одновременно «космического расстояния» и камерности, тот же подход Долматовский позже использовал в песне «Я — Земля» из фильма 1963 года «Мечте навстречу»[1]. Начальные строки схожи со строфою стихотворения Осипа Мандельштама 1937 года «Пароходик с петухами…»: «И, паяльных звуков море // В перебои взяв, // Москва слышит, Москва смотрит, // Зорко смотрит в явь», что может объясняться использованием общих советских газетных клише[20]. В тексте песни использован приём динамизации стиха путём последовательного введения в текст глагольных элементов: «Родина слышит, // Родина знает, // Как нелегко её сын побеждает, // Но не сдаётся,… // …ты утверждаешь. // Ты защищаешь…», что роднит песню с текстами русской рок-поэзии 1980-х годов[24]. В 1951 году слова песни были опубликованы в сборнике стихотворных сочинений Долматовского, с указанием 1950 года создания текста[22]. МузыкаПесня написана в размере 9 Влияние других произведенийПо мнению музыковеда Ирины Степановой, родственный песне образный строй — не содержащий конфликта и внутреннего напряжения — впервые встречается у Шостаковича в шестой части «Будущая прогулка» оратории «Песнь о лесах» на слова Долматовского (сочинение 81, 1949 год)[31]. Музыковед Татьяна Егорова упоминает сходство со вступительным ноктюрном из кинофильма «Зоя»[32], а искусствовед Джон Райли находит во вступлении «Родина слышит» общность с началом «Песни о Зое», написанной Шостаковичем для того же фильма (сочинение 64 № 31[33], 1943—1944 годы, слова Константина Симонова: «Родная земля родила её, смелую,…»)[16]. По мнению музыковеда Галины Копытовой, мелодия баркаролы — трио Старика, Земфиры и Алеко из ранней (до 1923 года) оперы Шостаковича «Цыгане» характером и оборотами предвосхищает песню «Родина слышит»[34].   Музыковед Софья Хентова отмечает, что в «Родина слышит» композитор «придал иной образный смысл» привычным интонациям песни Веденецкого гостя («…Город прекрасный, город счастливый, // Моря царица, Ве́денец славный!..») из оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» (1896 год)[12]. Музыковед Ольга Домбровская приводит это сходство как пример использования в кинематографической и сценической музыке Шостаковича варьированно тиражируемого интонационно-тематического комплекса из заготовленного музыкального материала[35].  По мнению ряда авторов — музыковеда Михаила Друскина, писателя и музыканта Леонида Гиршовича, публициста Александра Алиева — трёхдольный ритм и мелодическая основа песни «Родина слышит» восходит к русскому гимну «Коль славен наш Господь в Сионе» (композитор Дмитрий Бортнянский, слова Михаила Хераскова, 1794 год)[36][37][38].  Музыковед Юрий Корев находит влияние на музыку Шостаковича интонации поэзии Александра Пушкина не только в песне «Прощание» из цикла «Четыре монолога на стихи А. С. Пушкина» (сочинение 91, 1952 год), но и в «Родина слышит»[39]. ИсполненияХор Александра Свешникова и Женя ТалановПремьера песни состоялась в 1950 году в Большом зале Московской консерватории, песню исполнил без инструментального сопровождения Государственный хор русской песни под управлением Александра Свешникова, солировал двенадцатилетний Женя Таланов[12][40]. Хор и юного солиста подобрал сам Шостакович, который часто готовил сочинения для конкретного исполнителя[8]. Запись этого исполнения широко транслировалась по радио и издавалась на грампластинках (впервые — в 1951 году)[12]. Выступление Таланова отметил музыковед Валериан Богданов-Березовский в рецензии на концерт 1952 года[41], также это исполнение высоко ценили Долматовский и Шостакович[13][42]. Позже Евгений Таланов окончил Московскую консерваторию, работал хормейстером в Хоровом училище имени Свешникова[43], преподавал в Музыкальном училище имени Гнесиных[44], стал профессором Московской консерватории[43], в 1990-е годы работал в управлении по делам музыкального искусства правительства Москвы[45], затем преподавал в Германии[46]. Советские исполнителиВ Советском Союзе издавались пластинки с исполнением сопрано Нины Поставничевой в сопровождении хора Радиокомитета СССР (1951 год)[30][47]; Государственного хора Литовской ССР под управлением Конрадаса Кавяцкаса (1960 год)[30][48]; Краснознамённого ансамбля Советской армии и тенора Евгения Беляева (1977 год, песня входит в репертуар ансамбля с 1952 года[49], инструментовка для оркестра русских народных инструментов публиковалась в 1975 году[50])[51]; Большого детского хора СССР под управлением Виктора Попова, солист Дима Голов (1982)[30]. Позывные Всесоюзного радиоПервые два такта мелодии песни, исполняемой на электрооргане и сведённой со звуками, похожими на радиосигналы («бипы») первого искусственного спутника Земли после запуска «Спутника-1», в 1957 году стали обозначать начало радиопередачи Всесоюзного радио «Последние известия»[52][53]. Семиотически структура граничного сигнала радиопередачи была составлена из нескольких разнородных знаковых систем: музыкальный код (первый такт песни), индексальный разграничитель (звук спутника), снова музыка, затем речь диктора[54]. Позывные «Последних известий» транслировались несколько раз в день, сделав песню наиболее часто исполняемым произведением Шостаковича[7]. Культуролог Елена Тимошенко называет эти «излучающие уверенность и бодрость» позывные сигналы трансляцией советским радио тоталитарного мифа[55], а композитор Антон Сафронов — «звуковым символом советского благоденствия эпохи научно-технической революции»[56]. Юрий Гагарин Во время первого пилотируемого космического полёта 12 апреля 1961 года песню исполнил Юрий Гагарин, что было широко обнародовано советской прессой, усилив популярность песни[12]. Например, в публикации от 14 апреля утверждалось, что Гагарин «…был полон радости, когда коснулся Земли. Когда спускался, то пел песню: „Родина слышит, Родина знает…“»[57]; в опубликованном 15 апреля интервью космонавт на вопрос корреспондента о приземлении отвечает:

В автобиографии Гагарин описывает это эпизод так: «Было ясно, что все системы сработали отлично и корабль точно идёт в заданный район приземления. От избытка счастья я громко запел любимую песню: Родина слышит, Родина знает...»[59]. Отсутствие упоминания парашюта связано с засекречиванием факта приземления космонавта вне корабля, что противоречило условиям регистрации мирового рекорда Международной авиационной федерацией[60]. В опубликованной в 2001 году стенограмме переговоров космонавта с Землёй (не включающей последние полчаса полёта) упомянуто, что Гагарин насвистывает мотив песни перед стартом[61][62], об этом также вспоминал конструктор Олег Ивановский, который повторно закрывал люк корабля перед стартом:

Ивановский предполагает, что перед этим эпизодом песня могла звучать среди транслировавшихся в кабину по радиосвязи[64]. Филологи Елена Омельченко и Елизавета Осокина предполагают, что выбор этой песни связан с ощущаемой космонавтом на фоне трудностей и рисков полёта близостью с лирическим героем песни[65]. Музыковед Габриэла Корниш называет песню идеальным вариантом для космонавта из-за подходящего текста и удобной тональности мелодии, которая «охватывает поющего и слушателя знакомой теплотой, давая земную передышку от отрешённости космоса». По мнению Корниш, обычно поющаяся детским хором и юным солистом песня перекликалась с мальчишеским обаянием Гагарина, а «космическое» исполнение популярного произведения стало одним из проявлений скромности и открытости космонавта, усиливая его близость с народом[26]. Позднесоветские и постсоветские исполненияПесня «Родина слышит», исполненная а капелла Олегом «Манагером» Судаковым и Егором Летовым, в 1989 году вошла в экспериментальный и, по мнению Летова, самый неудачный[66] альбом концептуальной арт-панк группы «Коммунизм», также названный «Родина слышит»[67][68] — по определению журналиста Дмитрия Вебера, «раблезианское надругательство над советским уютом»[66] (в 1994 году Летов пишет отсылающее к песне стихотворение «Родина видит // Родина знает…»[69][70][71]). Дмитрий Хворостовский выпустил версию, в которой архивная фонограмма поющего мальчишеским голосом под аккомпанемент фортепиано Хворостовского (1973 год) переходит в запись 2004 года, где выросший певец продолжает песню баритоном в сопровождении оркестра[30]. Начиная с 1998 года «Родина слышит» публиковалась в составе четырёх песен сюиты, исполняемых сопрано в сопровождении фортепиано. Сюита «Четыре песни на слова Долматовского»

«Родина слышит» и другие песни, первоначально написанные для не увидевшей постановки и публикации пьесы «Мир», вошли в песенную сюиту Шостаковича «Четыре песни на слова Евгения Долматовского для голоса и фортепиано[Комм 2]», сочинение 86[29][72]. Состав сюиты:

Участвовавший в премьерной записи сюиты[74] пианист и музыковед Юрий Серов отмечает, что популярная «Родина слышит» придаёт значительно менее известной сюите «общественную легитимность», но, несмотря на смену хорового аккомпанемента на фортепиано, контрастирует с остальными тремя песнями[75]. В песне «Любит — не любит» обозреватель Луи Блуа находит сходство с темой фильма 1951 года «Незабываемый 1919 год» (сочинение 89 Шостаковича), а в фигурации аккомпанемента песен 2, 3 и 4 — с Прелюдией № 17 из создававшегося композитором в то же время цикла «24 прелюдии и фуги» (сочинение 87)[76][77]. Музыковеды Франсис Мас и Марк Мацулло находят в этих трёх песнях влияние музыки эпохи романтизма[77][78]. Мас определяет их как изящно составленный пастиш характеристических пьес и песен начала XIX века и сравнивает их вневременную наивную красоту с изысканными иллюстрациями в советских детских книжках. Например, в песне «Выручи меня», в архаизированном сюжете которой героиня мечтает, чтобы её спас из плена «…Как в чудесной сказке // Рыцарь молодой // С красною звездой // На зелёной каске…», Шостакович в духе Франца Шуберта обозначает сменой тональности фа минор на ля-бемоль мажор переходы героини от страдания к радости ожидания, дополнительно подчёркивая их характерной для немецкого романтизма сменой двухдольного метра на трёхдольный[78]. Песня «Колыбельная», написанная в ми миноре с подходящими сюжету пьесы словами: «Спи мой хороший, бедный ты мой // Тучи нависли угрюмою тьмой…», в сюиту вошла переделанной в оптимистическом духе, с текстом: «Спи мой хороший, // Спи мой родной // Ты появился зелёной весной…» и с мелодией, переведённой в ми мажор[12]. В песне нет припева, используется остинатный аккомпанемент[75]. Сюита была написана летом 1951 года[79]. Автографы нот песен 1, 3 и обоих вариантов «Колыбельной» хранятся в Российском национальном музее музыки, а рукописная копия части 2 — в Российском государственном архиве литературы и искусства[30]. По предположению Джерарда Макберни, часть 2 могла быть создана отдельно от других и включена в сюиту позже[80]. Ноты песен 1, 3 и 4 публиковались в 1951 году, а песен 1, 2 и 4 — в 1958, в том же году ноты «Колыбельной» также публиковались в ГДР с немецким переводом текста («Wiegenlied»). Полностью сюита была опубликована в сборнике 1982 года[30][72]. Исполнения сюитыСюита редко исполняется[75]. В 1953 году «Колыбельная» была исполнена в Большом зале Ленинградской Филармонии сопрано Деборой Пантофель-Нечецкой и пианистом Борисом Абрамовичем[81]. Песня «Любит — не любит» вошла в изданный в 1972 году в Великобритании альбом коллектива Alexeyev Balalaika Ensemble, солистка Аня Холден[30]. Полные исполнения всех четырёх песен сюиты выпускались на компакт-дисках в составе сборников песен Шостаковича: запись 1998 года исполнения песен сюиты сопрано Викторией Евтодьевой и пианистом Юрием Серовым публиковалась в 1998 и 2001 годах[30][76], а запись 2016 года[82] сопрано Елены Зеленской и пианистки Евгении Чеглаковой — в 2017 году[83]. Оценки, культурное влияниеВосприятиеПо мнению Полин Фэйрклаф, сюита «Четыре песни на слова Долматовского» незаслуженно пострадала из-за сложившегося среди современников композитора и западных исследователей Шостаковича образа Долматовского как «официально одобренного» посредственного поэта-конъюнктурщика. Исследовательница называет песню «Родина слышит» вероятно наиболее знаменитым творением Долматовского и находит в ней искреннюю красоту: по словам Фэйрклаф и слова, и мелодия песни просты и наивны, вместе они производят незабываемое впечатление[10]. Музыковед Сергей Уваров определяет песню как «проникнутый советским идеализмом светлый гимн»[84]. Музыковед и участник записи сюиты «Четыре песни…» Юрий Серов считает песню «вокальным шедевром»[75]. Композитор и музыковед Антон Сафронов среди тех произведений Шостаковича, которые можно отнести к официальной советской музыке, самым выдающимся определяет песню «Родина слышит», отмечая, что песня далека от пафоса типичной музыки периода сталинизма, но восхищает «сдержанной выразительностью, ощущением застывшего неба и разреженного воздуха, передаваемым почти неподвижным аккомпанементом»[56]. Музыковед Людмила Михеева-Соллертинская называет песню «прекрасной» среди ряда соответствующих идеологии того времени работ и одновременно находит в ней «горький юмор» композитора[85], также выраженный в песне «горький юмор» упоминает музыковед Татьяна Крицкая, ссылаясь на музыковеда Марину Сабинину, и добавляя: «хотела ли Родина хоть что-то слышать или знать?»[86]. Близко знавшая Шостаковича музыкальная журналистка Бетти Шварц, полемизируя с недооценкой создававшейся на заказ музыки, приводит как пример вкладываемого композитором в такие работы таланта, внутренней боли и сострадания к миру звучащие в песне «сиротство, надежду и утешение»[87]. Сын Дмитрия Шостаковича музыкант Максим Шостакович считает, что «Родина слышит» — «очень грустная песня. Родина ведь на самом деле слышит и знает, это песня от лица мальчика, который понимает, что к чему, это не агитка…»[88]. АнализПишущие под псевдонимом Рейн Карасти авторы Игорь Булатовский и Борис Рогинский находят в тексте выражение гётевского образа вечной женственности[89]. Исследователи Олег и Татьяна Рябовы приводят песню как пример сочетания традиционной женской антропоморфизации образа Родины с типичным для эпохи холодной войны акцентом на силу и могущество, который выражен в тексте способностью Родины к абсолютному знанию[90]. По мнению культуролога Марка Найдорфа, текст песни поэтически выражает максимально широкое понимание метафоры «Родина-мать» в рамках патерналистской системы отношений к стране, покровительственно опекающей своих «сынов»[91]. Искусствовед Елена Петрушанская-Авербах считает песню примером «социалистического вопрекизма» — ответа искусства на моральное разложение и извращение идеалов «освобождения человечества» в послевоенный период правления Иосифа Сталина. По мнению Петрушанской-Авербах, явный смысл текста — это «оккультная молитва к чистому, идеальному и недостижимому образу любящей всех своих сыновей Родины-матери», а скрытый подтекст — слежка, которой «мать» подвергает «детей»[92]. Исследователи образования Анатолий Вырщиков и Михаил Кусмарцев утверждают, что важным в тексте «Родина слышит, Родина знает…» для советской аудитории было не то, «как именно Родина это знает», но «постоянное присутствие любого человека в сфере заботы о нём Родины» и «личное переживание каждым» этой заботы[93]. Филолог Алима Штырова, анализируя упоминания песни в контексте исследования творчества писательницы Людмилы Петрушевской, утверждает, что «Родина слышит» проводит идею маскируемого заботой («дружеской лаской, нежной любовью») параноидального контроля централизованной власти за гражданами («все следят друг за другом, а Отец народов […] из Кремля следит за всей страной»). Противоречащие друг другу утверждения двойного послания песни Штырова формулирует следующим образом:

По мнению Штыровой, одобряемый советским менталитетом выход из этого противоречия — принятие гражданином обоих противоречащих утверждений в духе постулируемой диалектическим материализмом триады «тезис — антитезис — синтез» и подобно «двоемыслию» у Джорджа Оруэлла, в результате чего человек признаёт статус априори виновного перед властью, и принимает положение отчуждённого от самого себя объекта манипуляции[94]. Массовая песняВ СССР «Родина слышит» стала массовой песней[англ.][1], наряду со множеством песен Долматовского и с написанными Шостаковичем «Песней о встречном» на слова Бориса Корнилова (сочинение 33, 1933 год) и «Песней о фонарике» на слова Михаила Светлова (1942 год)[95]. Сочинение относят к поджанрам советской массовой песни — гимническая песня[28] и песня борьбы за мир[96]. Песня исполнялась академическими хорами, в том числе как часть приветственной программы для зарубежных делегаций[97]; звучала в зарубежных гастролях советских исполнителей[98], на детских фестивалях и смотрах-конкурсах школьных хоров, вошла в число символов советского патриотического воспитания детей и подростков[99] и воспринималась как «неофициальный гимн» страны[100]. В постсоветской России песня продолжает исполняться современными детскими коллективами[99], и рекомендуется педагогической литературой как способствующая патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьников[27][101]. «Гимн и позывные КГБ»Фраза «Родина слышит, родина знает» стала устойчивой ассоциацией к слову «Родина»[100], частью ритуализированного дискурса носителей русского языка[102][103] и крылатым выражением[104], которое, в зависимости от отношения говорящего, может содержать два смысловых плана: патриотический восторг, либо иронию[105][106]. Эту двусмысленность фиксировали в записных книжках писатели Сергей Довлатов: «Гимн и позывные КГБ: „Родина слышит, родина знает…“» (записи 1967—1978 годов)[17] и Венедикт Ерофеев: «Из того же (бдительного) цикла у Е. Долматовского. „Родина слышит, Родина знает… Алыми звёздами башен московских Башен Кремлёвских Смотрят они[sic] за тобою“» (1976 год)[107]. По предположению комментаторов, Довлатов записал известное ему распространённое высказывание[108][109].

Подобные ассоциации возникали и у самого Шостаковича: поэт Евгений Евтушенко в воспоминаниях о совместной работе с композитором в 1960-е годы упоминает такой эпизод:

В изобразительном искусстве Тему двусмысленности названия песни продолжили постсоветские авторы. Художник-примитивист Вася Ложкин в 2010-е годы создал «за полчаса на маленьком кусочке холста»[110] картину под названием «Родина знает», изобразив мрачных мужчин в серых костюмах и наушниках на фоне магнитофона и надписи «Родина слышит»[111][112]. По словам художника, эта картина «очень нравится тем людям, которые на ней изображены», пользуется популярностью у сотрудников спецслужб[113][114]. Филологи Ольга Глушенкова и Татьяна Загидулина находят в картине иллюстрацию сакрализации власти через противоречие между представлением о её справедливой организующей силе и закрытости её рычагов, «всепроникающих, всеведущих сил»[115]. Работающая в самоназванном жанре «постсоветского тотемизма» художница Маяна Насыбуллова создала в 2015—2017 годах серию работ стрит-арта «Родина слышит» — скульптурные уши, помещённые в современное городское пространство. Серия в духе концептуализма связывает архаичное изображение фрагмента тела с советским культурным контекстом слушающей и подслушивающей Родины[116]. В литературеЦитирование песни в рассказе Людмилы Петрушевской «Незрелые ягоды крыжовника» (1999 год[117][118]) филолог Алима Штырова приводит как проявление «двойной морали» описываемого писательницей советского общества[94]. В иронически деконструирующем песню тексте «Только Родина слышит и знает // чей там сын в облаках пролетел» концептуалистской поэмы Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слёзы» (1987 год[119]) филолог Нина Ильинская находит отражение присутствовавшей в советском обществе подозрительности и идеологической мобилизации[120]; по мнению Романа Лейбова и соавторов, отсылка к песне сталинского периода в посвящённой хрущёвской оттепели четвёртой главе поэмы Кибирова связана с полётом не только Юрия Гагарина, но и Фрэнсиса Пауэрса — пилота сбитого над СССР в 1960 году американского разведывательного самолёта U-2[121]. В музыкеПо примеру спевшего «Родина слышит» Гагарина, в первой высадке на Луну 20 июля 1969 астронавт Базз Олдрин воспроизвёл магнитофонную запись песни «Fly Me To The Moon» в исполнении Фрэнка Синатры[30][122]. Песня «Родина слышит» стала прообразом «Песни-пеленга», которую поют солист и хор мальчиков в повести Александра Рекемчука «Мальчики»; музыку к этой песне (припев: «Звезду найди, по ней одной сверяй свой шаг земной»[123]) в одноимённой экранизации 1971 года сочинил Владимир Терлецкий, тексты песен фильма написали Рекемчук и Ким Рыжов[44]. Искусствовед Владимир Чинаев находит интонации песни «Родина слышит» в третьей части («Утренняя серенада») сочинения украинского композитора Валентина Сильвестрова «Два диалога с послесловием для фортепиано» (2002) — пример постмодернистского использования культурного архетипа, подаваемого как травестийный бурлеск[124]. Музыкальный парафраз песни «Родина слышит» содержит вдохновлённая первым космическим полётом пьеса американского композитора Даниэля Эйхенбаума для кларнета си-бемоль и двухканальной фонограммы «Gagarin» (2011)[125]. В биографических произведениях В документальном биографическом фильме Семёна Арановича и Александра Сокурова «Альтовая соната. Дмитрий Шостакович» «Родина слышит» звучит дважды. В прологе песня звучит, сопровождая начальные титры на чёрном фоне[126], как, по словам музыкальной журналистки Майи Прицкер, «символ духовной силы, веры в будущее» и «эпиграф к рассказу» о композиторе[127]. В заключительной части фильма песня начинает звучать сразу после текста, обвиняющего композитора в формализме[127], и демонстрации приказа об исключении Шостаковича из Ленинградской консерватории — кульминация повествования о травле композитора в 1948 году[126]. Этот фрагмент Прицкер приводит как пример характерного для фильма контрастного слома и лаконичной метафоры[127]. Далее «Родина слышит» продолжает звучать в сопровождении оптимистичных кадров открывающегося шлюза, а сразу после завершения песни зачитывается постановление о праздновании юбилея Шостаковича в 1956 году, затем фильм рассказывает о чествовании композитора[126]. По мнению Полин Фэйрклаф, элегический фильм делает искреннюю красоту песни «трогательно ясной»[10]. Песня звучит в посвящённой Шостаковичу театральной постановке «Шум времени» режиссёра Саймона Макбёрни, британской труппы Complicité[англ.] и музыкантов «Эмерсон-квартета[англ.]»;[128][129] в постановке песня подаётся как пародия, гротеск Шостаковича[130]. Показанная в спектакле двусмысленность и песни, и роли Шостаковича в стране открыла, по мнению присутствовавшей на нью-йоркской премьере (2000 год) критика Сары Боксер, «музыкальную и историческую истину»[106], а российская критик Дина Годер посчитала эти темы слишком тривиальными для московских зрителей[131]. См. такжеПримечанияКомментарииИсточники

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia