Покров Пресвятой Богородицы

Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый 1 октября по юлианскому календарю преимущественно в русском православии, известен с конца XII века, вопрос о происхождении до сих пор не решён[1] . В греческом православии праздник, по сохранившимся источникам, появился лишь в XIX веке и в настоящее время в Греции отмечается также и 28 октября[2][3] по новому стилю, за исключением той части (Иерусалимская православная церковь, Афон, старостильники), которая по-прежнему использует в богослужении старый стиль. В последнем случае одна из дат празднования совпадает с принятой в русском православии. Полное название праздника в богослужебных книгах на церковнославянском языке: Покро́въ прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и; на греческом: греч. Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου[4] — «Святой Покров Богородицы» или греч. Ἀνάµνησιν ἐπιτελοῦµεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας — «Воспоминание совершаем святого Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». В основу праздника положено предание о явлении константинопольскому юродивому Андрею Богородицы во Влахернском храме, в котором хранилась риза Богородицы[5][6]. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам. Явление БогоматериРассказ о событии взят из Жития Андрея Юродивого, который, вместе со своим учеником блаженным Епифанием увидел Богородицу, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор[7]. Описание в Великих Четьих МинеяхВ Житии Андрея Юродивого, помещённом в Великих Четьих Минеях, не указан ни день недели, ни какое-либо число, сказано лишь, что видение было во время всенощного бдения, в четвёртом часу ночи, во Влахернском храме[8]. Согласно Житию, Богородица «высоко», то есть по воздуху, пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, которые по обеим сторонам поддерживали Пречистую; рядом с Богородицей были многие святые, поющие духовные песнопения, в белых одеждах, одни шли впереди Девы Марии, другие после неё. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём[9], Богоматерь сняла с себя омофор, который был на верху её головы, и держала над молящимися людьми, при этом омофор сиял как илектр (др.-греч. ἠλέκτωρ — лучезарное светило, солнце, огненная стихия, (космический) огонь). Спустя время Богородица удалилась, оставив благодать. Описание Димитрия РостовскогоСогласно описанию Димитрия Ростовского, составленному лишь в конце XVII века, чудесное видение произошло в правление императора Льва Мудрого, в воскресенье, 1 октября, в четвёртом часу ночи. Во Влахернской церкви Константинополя, которую наполнял многочисленный народ, совершалось всенощное бдение, находившийся в ней Андрей Юродивый поднял глаза и увидел

Богородицу сопровождали ангелы и «сонмы всех святых», среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Богородица вместе с ангелами и святыми принесла молитвы «к Сыну Своему и Богу нашему»[6]. Димитрий Ростовский так описывает молитву Богородицы:

Смысл виденияЭто видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили. ДатировкиОписанные события имели место при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, когда Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами, и Константинополю угрожала опасность. В иных источниках говорится о войне с племенами русов в 860 году или болгар в 926 году[10][неавторитетный источник]. Согласно Житию Андрея Юродивого, чудо произошло в конце жизни святого[11]. Однако годы жизни Андрея Юродивого можно установить лишь предположительно. «Православная энциклопедия» сообщает[12]:

История установления праздникаВерсии происхождения праздникаКак отмечает искусствовед С. Н. Липатова[13], история праздника Покрова́ до сих пор полна пробелов, хотя вопросы о его происхождении неоднократно ставились в церковной и научной литературе[14]. Высказывались различные мнения о месте его появления.  (работа В. М. Васнецова)  Афонский монах Пахомий Логофет, агиограф XV века, в «Похвальном слове на Покров»[15], помещённом в Великих Четьих Минеях, говорит о том, что праздник установлен в Константинополе и оттуда пришёл на Русь[16]. Доказательств Пахомий не привёл, но его утверждение стало причиной споров о том, имеет ли праздник Покрова русское или византийское происхождение[16]. Согласно византийской версии, праздник был учреждён императором Львом Мудрым (866—912)[11]. Г. П. Георгиевский[17] высказал мнение, что «установление праздника Покрова в Греческой Церкви 1 октября могло быть приурочено ко дню памяти святого Романа Сладкопевца, одного из предполагаемых авторов акафиста Пресвятой Богородице, служившего во Влахернском храме»[14]. Согласно русской версии, поддерживаемой многими современными исследователями-медиевистами, Покров представлял собой русский церковный праздник, не вошедший в греческие богослужебные уставы[11]. Праздник Покрова известен только по русским месяцесловам, в византийских источниках он отсутствует — не был известен или исчез[18]. В других православных церквях он появился под русским влиянием. Праздник вошёл в устав в XII веке на Руси. Проложное сказание и текст службы на Покров составлены в XII веке и известны по спискам XIII—XIV веков[11]. Однако в сказании нет признаков специальной привязанности праздника именно к Русской земле[19]. Традиционная точка зрения, выразителем которой был М. А. Остроумов, связывает «начало почитания Покрова на Руси с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского»[14]. Н. Н. Воронин считал, что Покров Богородицы, которому посвящён храм Покрова на Нерли (1158—1165) был новым праздником, установленным Андреем Боголюбским и епископом без санкции киевского митрополита. «Этот праздник выражал в особенно открытой, но и утончённой форме мысль о преимущественном покровительстве Богоматери Владимирской земле, её князю и его людям»[20]. Точка зрения о владимирском происхождении праздника нашла отражение в Православной энциклопедии, где её высказывает А. В. Назаренко[21]:

Наконец, «прозвучавшая ещё в дореволюционной литературе гипотеза об установлении праздника в первой половине XII века в Киеве поддерживается в ряде публикаций и в наши дни». Её выразителями в разные годы были архиепископ Сергий (в конце XIX века), А. Александров (в 80-х годах XX века) и современная исследовательница И. А. Шалина[14]. Е. А. Фет в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» пишет, что на Руси, вероятно, праздник был первоначально принят в Киево-Печерском и соседнем с ним Влахернском монастырях[22]. «Некоторые из учёных предполагают: инициатором установления праздника был не Андрей Боголюбский, а его дед Владимир Всеволодович Мономах»[23]. Покров Пресвятой Богородицы почитался на Руси как символ особого покровительства Богоматери Русской земле[22]. По мнению М. Б. Плюхановой, большое значение для средневековой Руси имело «заложенное в символе Покрова общественное начало». Специфика этого праздника на Руси заключается в почитании образов Церкви как «покрова, ограды, защиты»[19]. Праздник Покрова в Великих Минеях Четьих«Сказание на Покров Святой Богородицы», входящее в состав Великих Миней Четьих митрополита Макария и характеризуемое «Словарём книжников и книжности Древней Руси» как «краткая заметка, в которой … сообщается об учреждении праздника Покрова на Руси по воле некоего владетельного князя»[22], так описывает установление праздника[24]:

ГимнографияВ греческой октябрьской Минеи помещены две службы 1 и 28 октября, обе они отличны от службы на церковнославянском языке. Служба на церковнославянском языке имеет один канон, который не имеет краегранесия. Канон написан преподобным Саввою. В греческой службе 1 октября помещены два канона Покрову. Первый канон не подписан. Второй имеет авторство. Оно подписано в акростихе: греч. Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν Παναγία, Ὁ Ἰάκωβος — «Пою Покрова твоего благодать, Пресвятая, Иаков». Служба составлена иноком Иаковом Святогорцем. Служба достаточно поздняя, печатное издание 1869 года[25]. Служба 28 октября написана в XX веке иноком Герасимом, имеет два канона Покрову. Акростих первого канона: греч. Σὺ εἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου — «Ты, Дева, Греции покров. Герасимово»; акростих второго канона: греч. Σκέπην ὑμνέω τῆς Θεοτόκου. Γερασίμου — «Покров пою Богородицы. Герасимово». 28 октября — День О́хи (досл. День «Нет»), национальный праздник в Греции и на Кипре, в этот день в Элладской православной церкви установлен ещё один праздник Покрова Богородицы решением Синода от 21 октября 1952 года. В службе на славянском языке в различных редакциях в отличие от греческих существует одна интересная особенность: если на славянском в качестве синонима слова «покров» используются слова «омофоръ», «амфоръ», «омфоръ», «амѳоръ» (от др.-греч. ώμοφόριον — «омофор»), то в греческих службах в этом значении используется только слово греч. σκέπη.

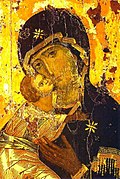

ИконографияДревнейшие изображения Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены в Суздале — на вратах Рождественского собора (начало XIII века), выполненных в технике золотой наводки по меди, и во Пскове — в росписях собора Снетогорского монастыря (1313)[14]. XIV веком датируются иконы из Покровского монастыря в Суздале (собрание Государственной Третьяковской галереи), Зверина монастыря в Новгороде и икона из Восточной Галиции, находящаяся в собрании Национального Художественного музея Украины[27] (см. изображения ниже). «География» икон ПокроваДревние греческие иконы Покрова не известны, более того, даже в книге «Ерминия» — широко известном греческом полном сборнике наставлений и указаний по иконописи, написанном в 1730—1733 годах известным теоретиком иконографии, афонским иеромонахом Дионисием из Фурны, — описание изображения Покрова Богородицы отсутствует[28]. Архимандрит (ныне епископ) Николай (Погребняк) даже пишет, что «византийских икон (как и иных других — кроме русских)» попросту не существует[16], что не совсем верно, как показывает фреска из монастыря Грачаница (см. ниже). Варианты композицииИконография Покрова основывается на Житии Андрея, Христа ради юродивого, в котором описывается явление Покрова Богородицы. Центральной, главной и обязательной фигурою на иконах является Дева Мария, которую изображают с омофором в руках или в виде оранты в верхней средней части икон. В состав композиций икон входят также изображения Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, расположенные по обеим сторонам от изображения Девы Марии. Кроме того, в нижней части икон изображается Андрей, Христа ради юродивый, рукою указывающий Епифанию на Богородицу. Достаточно часто встречается изображение Романа Сладкопевца на амвоне с орарём (под изображением Богородицы). Кроме того, на иконах Покрова изображаются святые в белых одеждах — спутники Богородицы во время небесного её шествия по Влахернскому храму — и ангелы, летящие рядом с Мариею. В нижней части иконы, рядом с Андреем, изображают и молящихся людей. Все изображения, кроме изображения самой Богоматери, не являются обязательными и могут варьироваться на разных иконах или даже совершенно отсутствовать[16][29].

Храмы и монастыриСогласно базе данных «Храмы России», на территории России Покрову Пресвятой Богородицы посвящено 1384 храма и других культовых объектов (7,51 % от общего числа объектов[30]), что ставит праздник Покрова на второе место в общей статистике[31], на первом же месте — храмы и другие культовые объекты, посвящённые Николаю Чудотворцу (23 %)[31]. Статистика включает действующие, сохранившиеся и не сохранившиеся храмы (включая домо́вые), часовни, молельные дома и прочее[32]. Древнейшие храмы и монастыри

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году князем Андреем Боголюбским. Согласно традиционной точке зрения (см. выше), именно он около 1164 года и ввёл в календарь Русской церкви праздник Покрова Божией Матери. Это первый известный из летописей храм в честь Покрова. В Новгороде в XII веке существовал Зверинский монастырь с Богородичным храмом. В честь какого Богородичного праздника был сооружён храм, летописи не упоминают. В 1148 году храм сгорел; в 1300 году была срублена деревянная Богородицкая церковь в монастыре в Зверинце; в 1335 году был построен и освящён храм в честь Покрова, а монастырь получил новое название — Зверин-Покровский монастырь. Московские храмы и монастыриВ Москве царём Иваном Грозным был построен собор Покрова́ на месте деревянного храма Святой Троицы на южной стороне Красной площади — более известный как храм Василия Блаженного (1555—1561). На севере современного города, в Медведкове, находится Покровская церковь, возведённая в 1635 году в своей вотчине князем Дмитрием Пожарским. В центре Москвы, на Таганской улице находится Покровский ставропигиальный женский монастырь (основан как мужской в 1635 году царём Михаилом Фёдоровичем в память своего родителя — патриарха Филарета, скончавшегося в праздник Покрова Богородицы). Кафедральные соборы предстоятелей старообрядцев — Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и Русской древлеправославной церкви (РДЦ) — Покровский собор на Рогожском кладбище и Покровский собор в Замоскворечье.

Другие храмы и монастыри

Покров в топонимикеПраздник Покрова оставил значительный след в топонимике Белоруссии, Казахстана, России, Украины и некоторых других стран бывшего СССР, на территории которых имеется большое число населённых пунктов с названиями Покров, Покровка, Покровск, Покровская, Покровский, Покровское и подобных им (например, Ново-Покровская, Ново-Покровский). Об этом празднике напоминают названия московских улиц, площадей и районов: Покровка, Покровские Ворота, Покровское-Глебово, Покровское-Стрешнево и др. Народные традицииНа Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. Первый зимний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и зимний свадебный сезон[33]. В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов[33]. Подобные представления отражает пословица: «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима»[34]. См. также

Примечания

Литература

Ссылки

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia