|

雙林寺 (京都市)

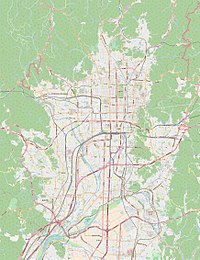

雙林寺(そうりんじ)は、京都市東山区鷲尾町にある天台宗の寺院。山号は霊鷲山(または金玉山)。院号は法華三昧無量寿院。寺号は正しくは沙羅双樹林寺という。本尊は薬師如来、大聖歓喜天。 歴史天台宗の最澄が唐から帰朝後、宮中において、天下泰平・国体安穏・万民快楽の大祈祷を奉修されたのが我が国初の護摩供である。そして、最澄は請来した天台密教経疏500巻及び護摩の器具を桓武天皇へ献上した。 当寺は、延暦24年(805年)に桓武天皇の勅願で左大史・尾張連定鑑(むらじさだみ)により、最澄を開山としてこの地に伽藍が創建され、日本初の護摩祈祷道場として建立された。 あたかもこの土地が傅大士[1](北斉)建ての東陽郡 · 烏傷縣の沙羅双樹林寺(現・浙江省義烏市雲橫山双林寺)によく似ていることから、正式名称を霊鷲山沙羅双樹林寺法華三昧無量壽院という[2]。 その後、この寺には平安時代後期の武士で後白河天皇に仕えた平康頼、平安時代後期の歌人西行、南北朝時代の歌人頓阿などが隠棲している。鎌倉時代には塔頭が17院あったが、その後衰微した。 応安6年(1373年)に国阿が入寺して再興すると、至徳元年(1384年)に時宗の道場とされ時宗十二派の「国阿派」の本寺になり「東山道場」と称され、至徳3年(1386年)には後小松天皇から「金玉山」の勅額を賜っている。しかし、応仁の乱に巻き込まれて衰退した。 天正12年(1584年)には羽柴秀吉が当寺で花見の宴を催し、前田玄以に命じて花樹保護の制札を立てさせている。翌天正13年(1585年)には秀吉によって本堂が再建されている。 江戸時代に入ると慶長10年(1605年)には高台寺の造営にあたって寺地を献上し、次いで承応2年(1653年)にも真宗大谷派の大谷祖廟の造営にあたって寺地を献上することとなり、その都度規模が縮小されていった。 明治時代初年に再び天台宗の寺院に復帰したが、今度は1886年(明治19年)に円山公園の造成のために寺地が上地されてしまい、現在では本堂と飛地境内にある西行庵(西行堂)を残すのみとなっている。 境内

文化財重要文化財

前後の札所所在地

脚注外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia