|

金瓶梅 呉月娘、孟玉楼、西門大姐、陳経済が骨牌で遊んでいるところへ、潘金蓮がやってきた場面(第十七回)。 『金瓶梅』(きんぺいばい、拼音: )は、明代の長編小説で、四大奇書の一つ。著者は蘭陵の笑笑生ということになっている。万暦年間(1573年 - 1620年)に成立したと考えられている。タイトルの『金瓶梅』はストーリーの中心となっている3人の女性、潘金蓮、李瓶児、春梅(龐春梅)の名前から1文字ずつ取ったものである。 『金瓶梅』は『水滸伝』の 第二十三話から二十七話までの武松のエピソードを拡張し、詳細にしたものであり、『水滸伝』からのスピンオフ作品である。『水滸伝』の武松の虎退治のエピソードを入り口とし、そこに登場する武松の兄嫁の潘金蓮は姦通した後殺されずに姦夫の西門慶と暮らし始めるという設定となっている。ストーリーが『水滸伝』から分岐した後は、富豪の西門慶に、金蓮も含めて6人の夫人やその他の女性がからみ、邸宅内の生活や欲望が展開してゆく。『水滸伝』同様に北宋末を舞台とするが、綿密かつ巧みに描写されている富裕な商人の風俗や生活には、明代後期の爛熟した社会風俗が反映されている。 あらすじ 西門慶と潘金蓮が武大の隣家で逢引をしている場面。部屋の外で座っている人物が手引きした隣家の老女。(崇禎本の挿絵) 河北の清河県で薬屋を営む西門慶は大金持ちの趣味人で色事師である。正妻の呉月娘以下4人の夫人がいるにも拘わらず、蒸し餅[注 1] 売りの武大の妻、潘金蓮と密通し、その後武大を殺させて彼女を第5夫人にする。『水滸伝』ではここで西門慶と潘金蓮が武大の弟、武松によって成敗されるが、『金瓶梅』では西門慶は逃げのびる。武松は西門慶ではなく別人を殺めてしまい、武松に同情する人もいたが、西門慶の働きかけもあって孟州に流される。西門慶はさらに隣家に住み未亡人となった李瓶児を第6夫人に迎え、潘金蓮の女中の龐春梅をはじめとする女中たち、使用人の妻たち、芸者たちとも関係を持ち情欲の限りをつくす。 潘金蓮は西門慶を相手にすねたり、怒ったり、また西門慶の夫人たちや愛人たちと喧嘩をしたり、嫌がらせをしたり、彼女らの不満をあおったり、さらには別の男と関係したりとさまざまな出来事を引き起こす。そのうちに李瓶児に待望の男児が生まれるが、嫉妬した潘金蓮は彼女や男児に嫌がらせをつづけ、最後には男児を猫に襲わせ死なせてしまう[注 2]。子を亡くして失意の中李瓶児も病気になる。呉月娘に対し、「子供ができたら大切に育てて、自分の子供のように人の闇討ちにあってはならない」と言い残して亡くなる。 西門慶はもとの薬屋の他にも質屋や呉服屋、塩の専売などにも手を広げ、ますます大きな財力を手に入れる。財力のみならず街の提刑所(検察と裁判を扱う役所)の長官となり権力も手に入れる。そのように西門慶はすべての成功を手にしたのだが、潘金蓮は、西門慶が不思議な僧侶から貰った媚薬を、それとは知らず限度以上に西門慶に与えてしまい、西門慶は死んでしまう。西門慶の商才と権力に依存していた家業は破綻し、一人また一人と西門家を去っていく。潘金蓮は不祥事が露見して西門家を追い出される。同じ時期に孟州から戻ってきた武松に色目使いをするが、武松は兄の敵としてようやく潘金蓮を成敗する。 やはり西門家を追い出された春梅は名家に嫁いで他の女たちを見返すが、西門慶の娘婿で、かつて西門慶の家に住んでいた陳経済との再会で転落が始まる。陳経済が殺された後、夫も戦死し、春梅の生活は次第に自堕落なものになっていき、最後には使用人と関係している最中に急死する。 一方、西門家には正妻の呉月娘、西門慶との子で西門慶の死後誕生した孝哥、そしてその他義理堅い使用人たちだけが残されていた。ある夜、昔知り合った不思議な僧侶の寺に呉月娘らが滞在した。その時、僧侶の導きにより西門慶以下亡くなった者たちがそれぞれ別の地で生まれ変わって新しく生を受ける場面を目撃する。次の朝、実は「孝哥は西門慶の生まれ変わりであること」をその僧侶に示され[注 3]、その僧侶の勧めで、西門慶の前世の罪から救うために孝哥を仏門に入れる。呉月娘自身は頼りになる番頭に西門を名乗らせて、西門家の事業を継続させ、長生きして人生を全うした。 作品は次のような結びの詩でしめくくられる。

登場人物

特徴『金瓶梅』は『西遊記』『水滸伝』『三国志演義』とならんで四大奇書と呼ばれるものではあるが、他の三書が街で多数の演者により語られてきた、講談を基に編集された書であるのとは異なり、一人の人物が緻密に構成して書き上げたという点で、中国の白話小説でも画期的なものである[6]。『金瓶梅』は中国文学史上、それまでの『水滸伝』や『三国志演義』などの波乱万丈のストーリーを特徴とする小説からの転換点にあたり、その後の『儒林外史』や『紅楼夢』などの小説に大きな影響を与えた。中国文学者中野美代子は、著書『中国人の思考様式-小説の世界から-』(講談社現代新書、1974年)で、作者と読者(聴衆ではなく)の一対一の関係の設立した中国での最初の小説として、魯迅以降の近代小説の先駆的存在と述べている[7]。複数の作者がいるという説もあるが、第一回から西門慶が死んで財産が散り散りになってしまうことが予告され、それに向かってそれぞれの登場人物の結末に周到に伏線が張られていることから、複数の作者がいたとは考えにくい[8] 。 『金瓶梅』は『水滸伝』のプロットを利用しているほかにも、一回ものの講談を基にした話本[注 13] 、これを模した白話短編小説の擬話本、事件や裁判を描いた公案小説、元曲などの引用や影響も多くみられる[9]。当時の他の小説も、他の本からの引用やパロディが使われていたが、それが分かったからと言って作者の創作方法や創作意図が明らかになるわけではない[10] 。しかし『金瓶梅』の場合、なぜ作者がその素材を選び、それをどのように使用しているのかということは『金瓶梅』を理解する上での重要なテーマで[10]、パトリック・ハナンが1963年に初めてこのテーマを扱った網羅的な論文を発表した[11]。 具体的な素材としては、例えば話本の『清平山堂話本』『警世通言』などが挙げられる[12] 。あるいは好色短編小説の『如意君伝』も素材に取られている[注 14]。文言小説[注 15]である『如意君伝』の場合、色情描写に関しては写実的手法が見られた[15]。対照的に口語小説においては、演じ手と聴衆が接する芸能を源流とする性質上、詩や駢語[注 16]といった婉曲的な手法がより多用される傾向にあった[15]。しかし『金瓶梅』という口語小説の場合は婉曲的手法のみならず、従来であれば文言小説に見られた写実的手法も取り入れられており、官能的な詩や駢語が多数見られる一方で、長大な色情描写が露骨に展開される箇所も時に見られ、著者が旧来の口語小説から脱却しつつ、ほぼ初めて読書人向けに著したものとなっている[15]。李開先の書いた戯曲である『宝剣記』も『金瓶梅』に取り入れられているが、このような戯曲や曲は、作者が実際に見たり聴いたりしたものを自分でも唄い、記憶を基に書いている形跡がある[16] 。  元宵節(陰暦正月十五日)の出し物の燈籠。この回では元宵節の宴会や燈籠、花火の様子が描かれている。(崇禎本の挿絵)) 『金瓶梅』では、先行する『水滸伝』の世界ではほぼ省かれていた女性、愛欲、金銭、仔細な日常描写といった要素が全面的に展開されている。その描写は非常に詳しく、食べ物、飲み物について具体的に列挙し、人物の容姿、着ているものやアクセサリー、その柄やデザイン、色の合わせ方、化粧の様子なども詳細に描写されている。次の部分は李瓶児についての描写である。

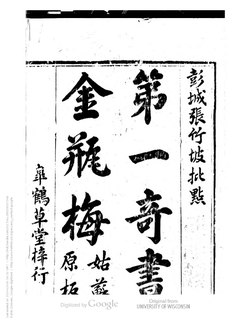

このような表現が衣食住のそれぞれについてあちこちに認められる。あまりに詳細であり、その個所も大変に多いので、「読んでいてうっとうしく思う」という感想さえ持たれるほどである[注 17]。 会話や金銭の受け渡しなど、人々の振る舞いが活写されていることも特徴である。中国文学者の日下翠は第二十一回のエピソードを例にとって、描写のリアルさを説明している[17]。 この回では潘金蓮と孟玉楼が他の3人の奥様方からも金を集め、呉月娘を招いてみんなで雪見の宴会をしようと計画を立てるのである。ここでは、例えば、銀の地金またはその加工品を秤で測って取引をする様子が描かれている。もちろん当時は、実際そうやって取引をしていたのである。また、使用人が預かった金をごまかすことが黙認されている様子がわかり、そのことを前提とした上で、苦労して金を集めてきた孟玉楼が使用人に買い物を頼むときに、あまり上前をはねないでね、と釘を刺している。奥様方それぞれの人物の性格に応じて、金の出し方が違う様子も目に浮かぶかのようにうまく描写されている。 作者は男性であるとされているが、女性同士の会話や日常生活の様子が生き生きと描かれている。例えば、女性同士で靴を作る場面がいくつか出て来るが、何色の糸を使ったほうがよいか、どんな模様にするか、など男性なら大して興味もない話をしながら靴を作っている。また、これもやはり男性なら興味のない場面であろうが、髪を結っている様子が描かれている場面もある。作者はおそらく、女性たちの様子を普段からじっと観察しており、そういうことが好きだったのだろうと推察できる[18] 。 性的な娯楽小説としての特徴であるが、現在の同ジャンルの読み物で頻出するテーマの一つであるレイプの場面は『金瓶梅』にはない。レイプやSMの場面が少ないのは中国の性文学に共通の特徴で、それは作者や読者の属する君子階級では女性は征服すべき対象とはみなされなかったからであろう[19] 。また、西門慶の相手のほとんどは"素人"の女性である。西門慶との場面が描かれている主要な登場人物の中でまがりなりにも性を売り物にするプロと言っていいのは妓女の李桂姐だけだが、パトロンだからしかたなくといった感じであり、描写もおざなりである。おそらく作者は「その気になった女と遊んだ方が楽しい」と知っていたのであろう[20] 。 作者 西門慶が呉服屋を開店した場面。作者もこの種の商売をしていたのかもしれない。(崇禎本の挿絵) 現存する最古のテクストである『金瓶梅詞話』の序に書いてあることから、作者は蘭陵の笑笑生とされるが、詳細はいまだわからない部分が多い。「蘭陵」は山東省の地名で、文章にも山東省の方言語彙も見られることから、一般的には山東省の人と考えられている。その一方で、当時の大文人の王世貞が、当時権勢を振るっていた厳嵩・厳世蕃親子を弾劾するために書いたとも言われる[注 18]が、王世貞は江蘇省の人である。また、現在の上海語に近い呉語と共通する方言語彙も多く現れる[22] ことから呉語地域の出身者という見方もある。なお、蘭陵は名酒を産することで有名なことから、「蘭陵の笑笑生」とは「酒を飲みながら、笑って書いた」くらいの意味のペンネームであり、必ずしも蘭陵の人とは限らないのではないかと日下翠は述べている[23]。 具体的な作者名としては他にも李開先[注 19]や屠隆[注 20]も挙げられるが、その主な根拠は李開先のものと分かっている文章が使われていたり、屠隆のものとみられる文章が使われているからである。ただ、『金瓶梅』は当時の俗文学がそうであるように、様々な文章からの引用やそのパロディが非常に多く使われており、李開先や屠隆の文章もそうした素材に過ぎないかもしれない[25] 。 何かを素材にしたことが分かっている駢語や詩歌の多さから、俗文学の類の大量の書籍を容易に手にすることができた人物ではあるだろう[25]。また、文章のみならず他の素材からプロットを借りてきている部分も多くみられる。もともと『水滸伝』のエピソードを敷衍した話なので、『水滸伝』のエピソードを借りているのは自然なことと言えるかもしれないが、他のさまざまな小説からの借用も多い。作者の構想力、多くの女性の性格を鮮やかに描き分ける描写力などについては並でない文才は認められるものの、詩歌やプロットを創造する類の一流の文人と考えるのは難しい[25]。 ただし、単に人の文章を借りて無造作に放り込んだというのではなく、引用元の素材を読者に認識させ、それがどのように『金瓶梅』に生かされているかというように重層的に楽しむことができるように注意を払っていることが認められる[26] 。また、『金瓶梅』の詳しすぎるほどの状況の描写は、"賦"と呼ばれる文学形式、つまり対象を多くの言葉を費やして舗陳しつくそうする特徴をもつ伝統的な文学形式のパロディであるかもしれず、つまり読者として想定しているのは普段から多くの書物を読み親しみ、さらに言えば西門慶のごとく多くの物や女性に囲まれて暮らしているというような人たちだったのであろう[27] 。そして、作者もやはりそのような階層の一員であったと考えられる[27]。身分の低い講釈師が金持ちの生活を想像して書いたものとは考えられず、作中の告発文の様子から考えても作者はかなりの才能、学識を有していたと考えられる[28] 西門慶は作中で質屋、呉服屋、糸屋などの商売を始めているが、薬屋以外の商売については描写が詳しい。このことから、作者はこれらのビジネスについて幅広く詳しく知っていたものと推定できる。実際に作者自身がこのようなビジネスを手掛けていたのかもしれない[29]。ただし、薬屋の商売については具体的なことはほとんど描写されていない。薬屋については『水滸伝』での設定でもあるし、武大を毒殺する薬を入手する先を必要とするから、仮に作者が薬屋を描写できるほど詳しくなくてもこれは外せないのである。 評価写本で出回っていたころから、すでに好意的な評価から否定的な評価まで様々であった。当時の著名な文人の一人である袁宏道は「枚乗の“七発”より優れている」[注 21]と絶賛している。枚乗とは賦を得意とした文人である。おそらく袁宏道は衣食住の様子をこまごまと並べ立てて詳細に述べる部分に面白みを見出したのであろう[31] 。また、明の時代は美食、好貨、好色は人として当然の性質として肯定的にとらえる風潮があり、衰宏道もそのような考えを提唱していた[32]。 一方で倫理的側面からこの小説を否定したり、そもそも単なる滑稽譚として切り捨てる見方もあった[33] 。例えば李日華は「概ね市井の滑稽譚のきわめて野卑なもので、鋭さは『水滸伝』に遠く及ばない。袁宏道が絶賛したが、物好きにもほどがある」[34] と評価している 。沈徳符は『金瓶梅』を好意的に評価したが、人に出版を勧められたときには、人心を惑わせた罪で閻魔様に非難されるからいやだ、と答えたという[注 22]。 清末には「小説の社会効用論」が広まった[36] 。「小説の社会効用論」というのは「小説はフィクションであるから自由にイデオロギーを描くことができ、このことで社会を変革することができる」という考え方である。その影響を受けて『金瓶梅』を社会小説としてみなす見方が出てくる[注 23]。 中国で金瓶梅が出版された後、中国国内のみならず満洲語や日本語にまで訳されて読まれるようになった。日本には世界に3セットしかない完全な『金瓶梅詞話』のうち2セットが現存している。主要なテクストの一つである崇禎本系のものも、刊行まもなく日本に入ってきており、内閣文庫などに所蔵されている[38]。もっとも流通したのは第一奇書本と呼ばれる系統のテクストで、これも刊行されてそれほど時間を経ずに日本に輸入されている[39]。 日本では従来より、淫書であるがゆえに人目を忍んでこっそり読まれていたという見方があった。実際、『金瓶梅』の完訳が出たのは戦後になってからである。しかし江戸時代後期に多く出版された唐話辞書を調べてみると、用例が『金瓶梅』から取られている例も多くみられるし[40]、随筆などでの扱われ方から考えると学問的態度で読まれていたことがわかる[41]。『水滸伝』のようにあまり広まらなかったのは、淫書であるからというより、むしろ難しくて読めないということのようである[42] 。曲亭馬琴は「雅俗只その書名を知れども、得てよく読むものあること稀なり」[43](タイトルは広く知られているが、きちんと読むことのできるものは少ない)と書いている。 馬琴は江戸時代の『金瓶梅』の読者の一人であるが、馬琴は『金瓶梅』は筋立ても面白くなく、勧善懲悪も不十分(西門慶が武松によって殺されなかったのが不満だったらしい)な淫書であると評した[44]。 とはいえ、馬琴は「新編金瓶梅」という『金瓶梅』の翻案小説を書いている。しかし本人が書いているように[45] ほとんどオリジナルの『金瓶梅』生原型をとどめていない。馬琴は『水滸伝』的な波乱万丈のストーリー展開を描くストーリーテラーであり、『水滸伝』にインスピレーションを得た『南総里見八犬伝』は馬琴の代表作となったが、典型的な話本とは性質の異なる『金瓶梅』の翻案である『新編金瓶梅』の方は失敗作となった[46] 。 森鴎外が明治13年(1880年)の医学生の生活を描いた小説『雁』には、主人公が『金瓶梅』を読んで、同輩の学生と女性との関係を推測する場面がある。 『金瓶梅』は当時の口語資料・社会資料としても興味深い。例えば、中国では南宋のころから仏典を専門に出版する経鋪と呼ばれる業者があった。大して需要も大きくないであろう仏典の出版に、寺院などに交じって専門業者が登場したというのは興味深いことである[47] 。そして明の時代になると経鋪は活発に活動するようになっていた。このことに関して、『金瓶梅』の第五十八回に李瓶児が誕生した男の子の健やかな成長を願って『仏頂心陀羅尼経』(『金瓶梅』では『仏頂心陀羅経』)1500冊の印刷を経鋪に頼む場面がある。おそらく当時、実際に日常的に経鋪に仏典の印刷[注 24]を依頼していたのであろう[49]。またこの経典の印刷を勧めたのは西門家に出入りする二人の尼[注 25] で、第五十九回に経鋪で分け前について二人が喧嘩を始めたとある。つまり、この尼のように手数料を取って経典の印刷の仲介する者がいたことを示している[50] 。 テクスト 詞話本が発見されるまでは、第一奇書本系統の『金瓶梅』が『金瓶梅』として知られていた。 現在残っているテクストには、『金瓶梅詞話』の系統(『詞話本』)と、明の時代の終わりごろに改定され、その後清の時代を通じて主流になった『第一奇書本』の系統がある。16世紀終わりから17世紀の始めにかけての文人達の日記や書簡に、筆写された『金瓶梅』に関する記述が見つかるので、オリジナルが完成した後しばらくの間は筆写の形で広まっていったものと考えられている。しかし現在写本は残っていない。 異論もあるが、最初に出版されたのは万暦38年(1610年)とされている[注 26]。現在残っている最古の『金瓶梅』は版本である十巻・全百回の『金瓶梅詞話』で、万暦年間から天啓年間に発行されたものである。その後、散逸してしまったが、1932年に『金瓶梅詞話』の完全な版が発見された[6]。これは、序に万暦丁巳(万暦45年、1617年)とあることから万暦本と呼ばれる。現在は『金瓶梅』といえばこの『金瓶梅詞話』を指す。現存する『金瓶梅詞話』は以下のもののみである。

これらの詞話本の系統が筆写本と近い関係にあるといわれているが、誤字・脱字・衍字・重複・脱落が多く、そのため意味不明な箇所も多い、とても難解なテキストである。 明の時代の終わり、17世紀半ばごろに改訂版が出版される。例えば『新刻繍像批評金瓶梅』というような題名の本である。この系統のテクストは日本に2セットと中国に2セット現存しており、そのうち北京大学図書館が所蔵しているものは崇禎年間に出版されたとみられているので崇禎本と呼ばれる[53] 。詞話本には挿絵が入っていないが、崇禎本で挿絵がいれられた。改訂版では詞話本で意味不明だったり、つじつまの合わない箇所、構成上疑問のある個所などを改めている。例えば第十九回に潘金蓮と陳経済が逢引をする場面があるが、第五十二回でもほとんど同じように始まる2人の逢引の場面がある。ストーリーの構成上それぞれの逢引の場面がそこにあるもっともな理由は考えられるものの、同じエピソードが繰り返されるのは不自然である。それで崇禎本の改訂者は、第五十二回の導入部を第十九回との重複がないように変えて、また、第五十三回で陳経済が存在しない逢引に触れているのを書き換えている[54]。 また改訂版では、食べ物や着る物の詳細な描写や、唄や会話など、筋に関係なさそうな記述が削除された。特に食べ物の詳細な描写が削除されている。食べ物の描写はほとんどがナレーション的に書かれており、登場人物の行動とは無関係である。それで誰が見ているのか明確である衣服についての描写は残しても、食べ物の描写は削除することにしたのであろう[55]。また、衣服の描写はつまりは女性の描写であり、これを残すことで女性を見つめる男性の視線が強調され、好色の方向が明確になった [56]。 色に限らないあらゆる楽しみを書き尽くすかのような詞話本の雰囲気は損なわれたものの、これらの工夫は商業的には成功したらしく、この改訂版が出版された後はこの改訂版が主流になる。清代になって1695年に改訂版に張竹坡が批評を入れた『第一奇書金瓶梅』が出版される。この後出版された『金瓶梅』には大概『第一奇書』の語が入っているので、これらの改訂版を『第一奇書本』という[57] 。現代になって詞話本が発見されるまでは、この改訂版こそが『金瓶梅』であった。 ストーリーの構成上、詞話本と第一奇書本のもっとも大きな違いの一つが第一回の違いである。詞話本ではまず項羽と虞妃、劉邦と戚氏のエピソードを引き合いに出して、以下に悲劇的な結末を迎える男女関係の話をすることを予告した後、武松の虎退治のエピソードでメインストーリーに入る。戚氏が正妻でないので虞妃より過酷な最後を遂げた[注 27] ことにも触れている[注 28] 。一方、第一奇書本では物欲と色欲についてふれたあと、西門慶が仲間と義兄弟の契りを結ぶ場面から始まり、虎退治をした後の武松が清河県にやってくる。詞話本には義兄弟のエピソードは無く、改訂者は主人公の西門慶の悪徳な側面を強調し、それを作品のバックボーンに据えようとしたのかもしれない[注 29]。実際、第一奇書本で、桃園の誓いや管鮑の交わりまで引き合いに出して義兄弟の契りを結んだ仲間の一人は花子虚といい、これはその時点で李瓶児の夫である。つまり、西門慶は義兄弟の妻を横取りしたという話になるわけで、西門慶の酷薄さや花子虚の運命の残酷さを一層浮き彫りにしている[59] 。 また、第五十三回と第五十四回の文章が全く違っている。関連があるかどうかは不明であるが、沈徳符は『万暦野獲編』第二十五巻で、出版の元になった原本には五十三回から五十七回がかけていたので適当に補った由述べられている[注 30] 。 第八十四回には『水滸伝』第三十二回のエピソードをなぞり、呉月娘が王英にさらわれ宋江に助けられる場面があるが、これは第一奇書本では削除されている。そのほか、詞話本の山東方言が削られている、あるいは各回の表題と冒頭の詩が違うという違いがある。 水滸伝との関係『金瓶梅』の第一回から第六回は『水滸伝』のストーリーをなぞっており、その部分は『水滸伝』の文章が同じようにつかわれている。しかし、第二回の潘金蓮と西門慶の最初の出会いを描いた場面で、潘金連の様子を描写する駢語は『水滸伝』で楊雄の妻の潘巧雲の様子を描写する駢語を使用している。『水滸伝』で潘金連の様子を表す駢語は第二十五回の武松が潘金連に会った場面で出てくるが、これは『金瓶梅』の第九回で潘金連が西門慶の家に嫁入りした後の場面で使われている。『水滸伝』での最初の出会いは潘金連を単に艶やかな女としているだけだが、作者はおそらくそれだけでは不十分だと考え、『水滸伝』から艶やかな女性を表す駢語を引用してきたのであろう[60] 。 一般に駢語というのは人物の容姿、風景や情景を記述する際に用いられ、その表現は類型的である。厳密に言えば、『金瓶梅』で『水滸伝』と同じような駢語が使用されているからと言って、作者が本当に『水滸伝』の駢語を考えていたのかは分からないとは言える。しかし、似たような駢語がさらに別の小説で使われている例を比較すると、やはり作者は『水滸伝』の駢語を見て『金瓶梅』に使用したことがわかる[61]。引用されている文章から、『金瓶梅』の作者が使った『水滸伝』は万暦17年(1589年)天都外臣の序のついている百回本に近い現存しない版であると推定されている[62] 。『金瓶梅』の作者が読んだであろう古い版の『水滸伝』は駢語の多い小説であったらしい[63] 。 現在認められる共通の駢語を検討すると、同じような状況を表すために『水滸伝』の駢語を使用している[注 31] だけでなく、『水滸伝』で宋江らが都に入城してくる様子を表した駢語の冒頭部分が『金瓶梅』で李瓶児の出棺の行列を表す駢語の冒頭に使われているというような意表を突いた使われ方もしている。前述の通り『金瓶梅』は読書人を読者として想定しているらしく、このような意表をついた使い方に読者が機智と滑稽味を認めたことは十分に考えられることである[64] 。このような手法は他の白話小説には見られない『金瓶梅』独特の特殊な手法である[64]。 改訂版の崇禎本・第一奇書本では、『水滸伝』から独立した小説であるようにしようとした意図が見られる[65] 。前述のとおり、第一回の武松の虎退治のエピソードや、第八十四回の呉月娘が宋江に救われる場面は省かれている。駢語の類が多く削られているので、『水滸伝』由来の駢語もほとんど残っていない。 『水滸伝』を含む白話小説で描かれるのは男の世界であり、男同士の紐帯が重要なテーマになっており、女性に対しては嫌悪の目を向けているともいえる。しかし『金瓶梅』の作者は、作者自身が男性であるらしいにもかかわらず、このような男同士の絆に冷めた視線を向け、さらに崇禎本の改定者は第一回に西門慶とその仲間たちの義兄弟の契りを描くことでその方向をより推し進めている[65] 。 主な日本語訳

金瓶梅を基にした作品小説

漫画

映画

他多数。 テレビドラマ

脚注注釈

出典

参考文献

関連文献

関連項目外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia