|

赤松小三郎

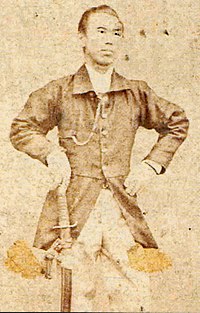

赤松 小三郎(あかまつ こさぶろう)は、幕末期の兵学者・政治思想家。本姓は芦田、名は友裕[1]・惟敬、号は宇宙堂。 幕末期においてすでに普通選挙による議会制政治を提唱し、議会制民主主義に基づいて平和的に日本をつくる構想を提示した人物である[2]。 生涯

誕生遊学

上田時代

活躍死後死後、京都の金戒光明寺に葬られ、のちに遺髪が上田に送られて月窓寺にも墓が建てられた[6]。 洋式兵学者としての業績安政2年(1855年)より勝海舟の門人として長崎海軍伝習所に赴く。長崎で最新式のミニエー銃の性能を知り、新銃が戦闘方法も一変させると考え、関心は海軍から陸軍に移っていった。安政4年にはオランダ語の原書から新式のミニエー銃の性能を詳述した『新銃射放論』を、安政5年にはオランダ陸軍の銃の使い方の教則である『矢ごろのかね 小銃彀率』を、それぞれ翻訳出版している[8]。当初は勝海舟の従者として活動していたが、途中で勝のもとを離れ、安政5年からは第3期伝習生として長崎入りしていた旗本の小笠原鐘次郎に従って騎兵学を学んでいる[9]。 安政6年に海軍伝習所が閉鎖されると、江戸に戻って咸臨丸への乗船を希望したが願いが叶わず、失意のうちに上田に帰国した。万延、文久年間は上田藩で兵制の洋式化に務めた[10]。 元治元年(1864年)、第一次長州征伐に際し、上田藩の公務として武器の買い付けに江戸に出たことを契機に、横浜駐留の英国の騎兵士官ヴィンセント・アプリン大尉より英語の指導を受けつつ、イギリスの兵学書の翻訳に着手する。慶応元年、江戸に出て英国式兵学を学ぼうとしていた薩摩藩士の野津道貫が赤松小三郎に弟子入りしている。後に赤松を薩摩藩に招請したのも野津であった[11]。 慶応元年の第二次長州征伐に際し、上田藩は徳川家茂の護衛として大坂城に在陣することになり、赤松も大坂に赴いた。赤松は、陣中でも英国兵書の翻訳作業を進め『英国歩兵練法』(1862年版英国式歩兵操典Field Exercises & Evolutions of Infantry)として翻訳出版をした。同書は五篇からなるが、一、三、五篇が赤松の翻訳で、二、四篇は金沢藩士で下曽根塾の同門であった浅津富之助(後の南郷茂光)の翻訳であり、下曾弥版として出版した。これは日本で最も早い、英国の専門書からの直接の翻訳書であった[12]。この訳書により、ようやく赤松小三郎の名は、英国式兵学者として轟くことになった。 慶応2年(1866年)より、京都に私塾を開き、英国式兵学を教える。門下生には、薩摩・肥後・会津・越前・大垣などの各藩士から新選組の隊士までが含まれており、呉越同舟状態であった。 慶応2年10月には薩摩藩から兵学教授として招聘され、京都の薩摩藩邸において野津鎮雄(塾頭)・野津道貫・中村半次郎・村田新八・篠原国幹・黒木為楨・東郷平八郎・樺山資紀・上村彦之丞ら約800人に英国式兵学を教え、藩士たちの練兵も行った。薩摩藩の兵制を蘭式から英式へと改変するのに指導的役割を果たした。 また慶応3年3月頃から、会津藩士・山本覚馬より会津藩洋学校の顧問就任を依頼され、友人の西周と共に会津藩洋学校の顧問を務めた[13]。 『英国歩兵練法』の初版本には誤訳もあり、赤松と浅津富之助とのあいだの訳語の不統一もあった。さらに完訳本ではなかった。そこで薩摩藩から依頼を受け、1864年のイギリスの改定版原本に基づいて、慶応3年5月に改めて『重訂英国歩兵練法』(七編九冊)として出版した。この重訂版(薩摩藩版)は巷に流布しないよう、薩摩藩軍局の厳重な管理下に置かれた。 島津久光は、訳本の完成を大いに喜び、赤松に当時の世界でも最新式の騎兵銃を贈ってねぎらった。 普通選挙による議会政治の提言慶応3年(1867年)5月17日には前福井藩主・松平春嶽に対して「御改正之一二端奉申上候口上書」[3]という建白書を提出した[4][14]。同じく5月に同様の建白書を薩摩藩の島津久光にも提出している。 この建白書の中で赤松は、定数30人の上局と定数130人の下局からなる二院制の議会(赤松の訳語では「議政局」)政治を提唱した。上局は貴族院に相当し、その議員は、朝廷と幕府と諸藩の融和の象徴として、公卿と諸侯と旗本より30人を「入札」(選挙)によって選出される。下局は衆議院に相当し、その議員は、藩をいくつか束ねた選挙区から数人ずつ、「門閥貴賎に拘らず道理を明弁し私なく且人望の帰する人」130人を、「入札」によって「公平に撰󠄀むへし」とされた。これは、身分や財産にとらわれない普通選挙による議会政治を提言した文書として、日本最初のものである。「国事は総て此両局にて決議」とされ、天皇に建白し、「御許容の上」、発令されるとした。議会の決議事項に対し、天皇が「御許容なき箇條」は、議会にて再議し、「彌公平之説に歸すれば、此令は是非共下さゞるを得ざる事を天朝へ建白して、直に議政局より國中に布告すべし」とされた。 建白書の中では、内閣総理大臣(赤松の訳語では「大閣老」)以下6人の大臣を議会が選出するという議院内閣制度も提言されている。 他の項目では、主要都市に大学を設置し全国民への教育機会を提供すること、すべての人民を平等に扱い個性を尊重すること、農民に対する重税を軽減し他の職種にも公平に課税すること、金貨・銀貨を国際的なレートに従って改鋳し、物品の製造にあわせ通貨供給量の拡大を計ること、最新鋭の兵器を備えた上、必要最小限の兵力で陸軍(およそ2万8000人)と海軍(およそ3000人)を建設すること、軍人は庶民からも養成し士族の割合を徐々に減らしていくこと、戦時には国中の男女を民兵とすること、西洋から顧問を迎え入れ各地に諸物製造所を設け産業を振興すること、肉食を奨励し日本人の体格を改善すること、家畜も品種改良すること、などが建白された。 薩摩藩関係者による暗殺慶応3年8月に薩摩藩が長州藩と武力討幕計画を固める中、内戦の危機を回避しようと、慶応3年8月まで「幕薩一和」を求めて、薩摩の西郷隆盛や小松清廉、幕府の永井尚志らとギリギリまで交渉していた様子が兄宛の書簡からうかがえる[15]。 出身地の上田藩より度々召還命令を受けたが拒否をし続けたものの、慶応3年(1867年)9月に呼び戻されることになった。その帰国の直前、京都・東洞院通りで薩摩藩士で門下生であった中村半次郎と田代五郎左衛門に暗殺された。享年37。中村半次郎はその日記で「幕奸」(幕府のスパイ)だから斬ったと記述している。赤松が薩摩の軍事機密を知りすぎていたこと、薩摩の武力討幕路線に反対の立場で、議会政治の導入により幕府と朝廷・薩摩の対立を融和させようと動いていたことが暗殺の原因になったものと思われる。 赤松の墓は金戒光明寺にあり、その墓誌には「薩摩受業門生謹識」として師匠を称える言葉と死を悼む言葉が書かれている。遭難の地には記念碑が建てられている。故郷上田の月窓寺には遺髪墓がある。 実行犯の確定、指示役の有無、薩摩藩関係者の罪深さ暗殺の実行犯が確定されたのは、昭和47年(1972年)に中村半次郎(桐野利秋)の『京在日記』の散逸部分が発見され、中村本人が小三郎暗殺を日記に克明に綴っていたことが判明したためである。 大正8年(1919年)には旧薩摩藩士の有馬藤太が、中村半次郎が赤松を斬ったと口述し、その段階で実行犯はほぼ明らかになった。有馬は、この事件は有馬と実行犯の中村・田代及び当日中村の跡をつけていた小野強右衛門の4人しか知るものはなかったと述べている[16]。しかし有馬は赤松暗殺事件の際にはまだ鹿児島にいて現場にはおらず、「4人しか知るものはなかった」という彼の発言の信ぴょう性は薄い。 薩摩藩主の島津茂久の記録である『忠義公史料』には「赤松何某トテ、本信州浪人ニテ、砲術ニ達セシモノニ、此方ヨリ段々門人モ多ク、有名ノモノニ候処、是ハ幕府ヨリ間者之聞ヘ有之、中将公御出立前夜打果候ヨシ」[17]という記事が記載されている。藩主の茂久にこのような報告がなされていることからも、中村ら4人しか知らないということはあり得ず、薩摩藩の武力討幕派による組織的な犯行である可能性が高い。それ以上の指揮系統の有無など、詳細については、未解明のままである。 だが細かな指揮系統の話に論点をずらしてしまうことを止めて、事の本質を見れば、いずれにせよ、日本で議会制民主主義にもとづいて真に民主主義的な国を造ろうとしていた善意の人々を、薩摩藩関係者が、暗殺という卑劣な手段とテロリズムで妨害したのである[2]。民主主義が優れており大切なものだと知っている現代の日本人の視点から見れば、薩摩藩関係者は、現代で言うテロリスト以外の何者でもなく、とてつもなく罪深いことをやらかした者たちだということは明らかである[2] 。 人物・逸話

作品

有馬藤太『維新史の片鱗』(日本警察新聞社)と薩摩藩士中村半次郎「京在日記」をベースに、赤松小三郎暗殺に関わる剣士たちの闘いを描いた創作時代劇。本作品の劇中には赤松小三郎は直接登場せず、赤松私塾の門下生である大垣藩士可兒幾太郎が、赤松小三郎について語っている。原作「なまくらNAMAKURA京在日記秘録」(2014年坂口平著)では赤松小三郎も登場している。 初公開は2015年1月10日、上田映劇で自主上映会として開催された。「TEAMへ」代表坂口平初監督作品となる48分間の自主制作映画。劇中の映像はすべて長野県上田地域で撮影されている。TEAMへは、2014年「なまくらNAMAKURA京在日記秘録」制作の為に集まった有志で結成されている。 脚注

参考文献

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia