|

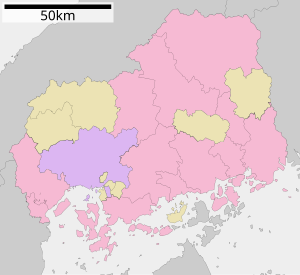

西条酒西条酒[3](さいじょうしゅ、さいじょうざけ、さいじょうさけ、英: Saijo Sake)は、広島県の西条(旧賀茂郡西条町)で作られる日本酒。地域団体商標「広島の酒」[4]の中の一つ。 西条は兵庫県の灘・京都府の伏見とともに「日本三大銘醸地」と称される[5]。「酒都」西条と称し西条酒周辺の環境を重要な観光資源として位置づけ酒まつりなどイベントを開催している。東広島市域においては「広島杜氏誕生の地・安芸津」とともに歴史的な酒どころであり、ともに吟醸酒を生み育ててきた地である。 西条酒蔵通り周辺の酒蔵が連なる一帯は「西条の酒造施設群」として日本の20世紀遺産に選定され、「西条酒蔵群」として国の史跡に指定されている[6][7]。 西条酒定義2009年(平成21年)に西条酒造協会が制定した西条産地呼称清酒認証要綱では西条酒ブランドを以下の通り定義している[8]。認証基準の検討および審査には酒類総合研究所も参加している[9]。 銘柄と蔵元2018年現在で西条酒造協会に加盟する8つの酒造メーカーとその代表的な銘柄を五十音順で示す[10]。現在は西条町に7つ黒瀬町に1つ酒造メーカーがある。ほとんどが他業種で創業したルーツを持つため、ここでの創業は各メーカーが公表する酒との関係を始めた年を記載している。

これらの内、福美人が甘口の、亀齢が辛口の代表格になる。なお灘の酒が男酒と言われるのに対し広島の酒は女酒と言われ伝統的に甘口が多い[19]。 背景地形この地は“西条盆地”と呼ばれる海抜200 mの地を海抜400から600 mの台地が囲む盆地である[5][20][21]。 この地の特徴的な地層として“西条層”と言われるものがある。地質時代は新生代第四紀で礫・砂・シルトがいわゆるミルフィーユ状に重なった層が約50 mの厚さで存在し、その上の沖積平野の上に西条の町が形成されている[22]。以前の説では西条層は湖成、つまり西条盆地は太古の昔は湖で西条層は湖成堆積物である、と言われていた[20][21][23][24]。現在では地質学研究の結果、湖成説は否定され河川成説、つまり蛇行河川の堆積物であったことが有力となっている[22]。 気温と米

広島県南部は温暖な気候が続く瀬戸内海式気候に属すが、この地の気温はそれではなく地形に起因するものが現れる。冬は極端ではないが雪がふるほど冷え込むため寒仕込みに適している[5][25][26][27]。 夏は、昼夜の寒暖差が大きいため酒造好適米(酒米)の栽培に適している[20][27]。古くから米作が行われ広島県内屈指の穀倉地帯であり[21]、現在は県の酒造好適米産地のうち県南部では西条盆地とその周辺だけになる[28]。品種は主に、八反系(八反・八反錦)、山田錦系(千本錦・県内産の山田錦)、雄町系(県内産)を用いている[注 1][5][31]。

水瀬戸内海式気候に属し降水量が少ない地である。そのため農業用の溜池が多数存在する[23]。東広島市は水環境保全に積極的に取り組んでおり水の郷百選に選出されている[33]。 西条の酒造メーカーは酒の仕込水を井戸から汲み上げている。この地北側の標高575mの龍王山の伏流水が西条層というフィルターを通して10年から15年かけてこの地の下にある岩盤までたどり着き、豊富かつ良質の井戸水として湧き出している[20][34][35]。 西条のメーカーが西条駅前の旧西国街道現在は酒蔵通りという東西に貫く通りに沿って約800 mの狭い範囲に点在している理由は、各メーカーが創業当時酒造にあう水がでたのがこの狭い範囲だけであったためである[36]。各メーカーはそれぞれ個々に井戸を持っているが、狭い範囲に点在しているのにもかかわらず水質成分に違いがある[24][35]。これは西条層が関係しており帯水層が深い位置になるにつれシルトからミネラル分が溶け出して硬度が高くなり逆に浅いと軟水になる傾向があること[37]、そしてメーカーのほとんどの井戸は深さ10 mから30 mの西条層内にある帯水層から取水し硬度は中硬水であるが打ち抜き/ボーリングと井戸の掘り方の違いでも成分が異なっている[24]。 これに加えて各蔵ごとの仕込みの違いでそれぞれの独創性が生まれる[38]。

その他特記西条駅は1894年(明治27年)山陽鉄道(山陽本線)が三原駅 - 広島駅間の開通に伴い開業した。駅周辺で現在創業している酒造メーカーのうち白牡丹・亀齢・賀茂鶴はそれより前に酒蔵通り沿いで創業している。つまり鉄道が通り駅ができてそこに蔵が造られたのではなく、蔵が多くある場所に駅を持ってきて発展していったことになる[36]。駅の地には元々この地の氏神であった祇園社が祀られていたが駅開業に伴い北側に移転した[39]。これが現在の御建神社になる。 沿革御茶屋(本陣)跡。隣の洋館は賀茂鶴本社。近代には賀茂郡役場が置かれ取り壊されたが、のちに土地を譲り受けた賀茂鶴が門のみを再建した[42]。 初期→「西条酒蔵通り」も参照

この地は古代安芸国の中心であった。古代の国府・国分寺(安芸国府・安芸国分寺)双方ともこの地にあったとされ[45]、条里制が敷かれ国府を中心に東條・西條と呼んだことから、西條(西条)の名が付いたという[46]。古代山陽道がこの地を通っていたと考えられている[47]。中世から“四日市”と呼ばれるようになり、江戸時代の近世山陽道(西国街道)が整備されたころには本陣を中心に宿駅として発達した[5][27][48][49]。 (西条)四日市での酒造りは宿場ができたころから始まったと言われている[50]。西条酒造協会は1650年頃としている[51]。嘉登屋島六郎兵衛晴正(白牡丹酒造)の創業年度[52]から、延宝年間(1673年-1681年)とも言われている[53]。4代将軍徳川家綱の時代で、西廻海運開発などによって全国的な商品経済が発達していった時期である。この江戸初期に四日市で嘉登屋を含めて3軒あったという[50]。 ただし江戸期での四日市は酒処としてはローカルな存在に過ぎなかった[54][55]。当時江戸幕府は酒造統制を行い酒株を持つもののみ生産・流通を認め、広島藩は国境を超えた米および酒の移出入を取り締まったため、蔵元は限られ流通もままならなかった[56][57][58]。そのため当時の酒造業は、大量の米が流通し藩の保護下で行われていた広島(広島藩)や福山(備後福山藩)といった城下町や、年貢米の積み出しや西廻海運によって他藩米を積んだ廻船が入港するなど商品経済が発達した瀬戸内海沿岸の港町が中心であった[56][57][58][59][60]。 江戸末期に出された『酒銘帖』には、四日市で嘉登屋島氏を含めて3軒造酒屋があったという[49]。以下、1944年広島財務局鑑定部による資料に記載されている、広島藩政時代における賀茂郡西条方面酒造業者つまり内陸部の西条・黒瀬・志和・高屋・八本松で生産していた商家[61]を示す。

なお、現存する蔵元の中には江戸期に別業種として創業していたものもいる。 文化2年(1805年)長崎奉行所で仕事を終えた大田南畝は江戸への帰途を紀行文『小春紀行』に残した。その中に、四日市の嘉登屋島六郎兵衛宅に泊まり、海田市から売りに来たカキ(広島かき[注 2])を調理したものを肴に島氏の酒を呑んだことが書かれている[52][64]。 江戸期の島氏にはもう一つ逸話がある。江戸末期、嘉登屋島小十郎信英は五摂家の一つである鷹司家から清酒献上の内命を受けたため、秘蔵の酒を献上した[52]。この酒を鷹司家当主である関白鷹司政通は讃え、島氏は酒銘として「白牡丹」(鷹司牡丹)を賜うことになり天保10年(1839年)その命銘額を下付される、という当時の地方の酒造家にしてみれば大変な名誉を受けている[52]。 歴史公園内の西條四日市歴史研究展示室。元々は賀茂鶴の前身である小島屋の土蔵で天保7年(1836年)建築。国の登録有形文化財[65]。 賀茂鶴 中央の建物が明治時代に建てられた亀齢一号蔵で、国の登録有形文化財。壁面上部にあるのが毛利家紋の一文字三星、その下は防火のおまじない[44]として書かれている「水」の字。 左が亀齢精米所、右が亀齢七号蔵。奥は山陽花の寺二十四か寺の一つ福寿院円通寺。 亀齢。亀齢吉田屋の祖先は毛利氏の家臣であったと伝えられている。 幕末、二度にわたる長州征討において四日市は幕府陸軍側の本陣(宿舎)が置かれたことで好況となり、商家は財を得た[49]。この幕末から酒株制が廃止となった明治維新後に酒作りを始めるものがでて、特に四日市では財を持ち合わせた地主が始めたとされ、嘉登屋島氏(白牡丹)の向かいの小島屋木村氏(賀茂鶴酒造[41])が、その隣の吉田屋石井氏(亀齢酒造[13])が、と隣がやるならうちもやろうと酒作りを始めていったという[36]。 ただ、明治10年代までは近隣周辺の需要に対応する程度であり[54]、県内でも産地としての重要度は低かった。例えば、明治政府は明治8年(1875年)から酒類税則を定め酒税の徴収を始めたため、県内の有力酒造家はその対応を協議するため明治9年(1876年)尾道浄土寺で会合を開いたが、賀茂郡では竹原や三津(安芸津)のものは参加したものの四日市のものは参加していない[68]。 なお四日市から西條(西条)の名に変わったのは町制施行した明治23年(1890年)のことである[39]。 酒造技術の確立明治初期に酒造を始めたものにとって最初の試練が訪れる。交通の発達に伴い灘・堺からより上質な上方酒が流入して県内を席巻し、更に1884・85年(明治17・18年)の不況に加えてこの時期に政府が酒税を極端に増税[注 3]したため、県内では経営的に立ち行かなくなる蔵元が続出した[54][60][69][58][70]。広島の蔵元は生き残りをかけ高値で売れる良質な酒作り、特に灘酒を目標に努力を重ねた[60]。ただ灘の仕込水である宮水が硬水であるのに対し、広島県では軟水が多く灘酒と同じ醸造法では酵母が活発化しないため試行錯誤が繰り返された[19][71][59]。 →「安芸津の酒」も参照

西条の南にある三津(安芸津)という地は明治初期における広島酒の先端地であった。酒株制廃止後、いち早く県外へ酒販路を求めたのは三津の蔵元である[58]。そして酒造家三浦仙三郎が誕生、1897年(明治30年)三浦は軟水に適する醸造方法「軟水醸造法」を発明し翌1898年(明治31年)そのやり方を記した『改醸法実践録』を刊行し県内の醸造技術向上に貢献、更に三浦は杜氏の育成にも取り組み「三津杜氏(あるいは安芸津杜氏)」という一大杜氏集団を形成するに至った[38][58][71]。 西条の酒は明治初期、沿岸部より遅れていた[54]。西条の一部の蔵元が1882年(明治15年)頃に旧街道に沿って広島へあるいは沿岸部の内海・竹原から海運で県外へと販路を求めたこともあったが競争に負けていた[54][68]。その立地から旧街道を伝って灘・堺などの質の高い酒が流入し、更に三津など沿岸部の気運に触れ、西条の蔵元は明治20年代に入り更に質を追求するようになる[54][72][71]。明治期の西条の仕込み水の硬度は当時の島氏(白牡丹)と木村氏(賀茂鶴)の資料によると軟水であった[37]ことから、三浦の軟水醸造法の改良に西条の蔵も参加している[73]。 そうした中で賀茂鶴木村和平へ精米の機械化について提案した佐竹利市は1896年(明治29年)日本で最初の動力式精米機を発明、同年佐竹製作所(サタケ)が発足した[41]。 1894年(明治27年)山陽鉄道が敷設される際、当初駅は他の場所へ置かれる予定であったが木村和平が誘致説得に動き、結果西条駅が開業する[36]。駅の地は元々祇園社があったところで駅を誘致するため木村氏の持っていた土地を祇園社に差し出して移転させている[36][39]。つまり現在の御建神社周辺は元々木村氏が持っていた土地であった。鉄道が通ったことで西条は宿場町から単なる通過町となってしまい旅館や料理屋などに廃業が相次いだが、逆に鉄道運搬という選択肢が着目されたことでこれらや商家は蔵元へ変貌していった[72][48]。更に1906年(明治39年)頃には三浦の軟水醸造法が県内で広く定着し安心して酒作りができるようになったため、酒作りを始めた蔵が出てきた[37]。これには木村和平の後を継いた木村静彦が関わっており、静彦は米・水・気候が揃う西条を酒の名産地にしようと町の有志に酒造を勧め、結果西條鶴醸造・賀茂泉酒造・賀茂輝酒造(現在廃業)などが創業したと言われている[74][75][73]。更に静彦は仲買と交渉して西条の若い蔵元が作った酒の流通を手助けしている[74][75][73]。 なお、西条酒の仕込み水が軟水から中硬水になったのは大正期とされている[37]。これは町が発展していく中で他の井戸から生活用水としての取水が増えたため地下水位が下がったことにより、井戸を深く掘らなければならなくなり結果中硬水になったと推定されている[37]。そこで賀茂鶴木村静彦や白牡丹島博三などの尽力で軟水醸造法と西条の醸造法をあわせた「西条中硬水醸造法」が完成した[38][59][73]。更に中硬水となったことで灘と同じ醸造法でも作れることが分かった[36]。 酒質改善には民だけではなく官も動いている。これは酒税が国税収入の重要な位置を占めるようになったため、国も財政の一環として働きかけたのである[76]。その中で、1902年(明治35年)広島税務管理局醸造技術部に大蔵省の醸造技手として橋爪陽が着任し、以降広島県下の酒造業発展・杜氏の育成に尽力した[77][59]。全国に先駆けて1929年(昭和4年)西条に広島県立醸造試験場ができたときには、橋爪が初代醸造部長に就任している[59]。また、このころの西条町長である吉井常夫も多大な尽力をしている[75]。 こうして、元々持ち合わせていた良い酒米・水を生み出す環境に、近代的な酒造技術が確立したことで、銘酒が生まれる下地が出来上がった。 進化と旺盛県内でもローカルな存在に過ぎなかった西条が明治30年代から大正時代にかけて異常とも言える成長[80]を遂げ日本有数の酒処となった要因は、気候風土・酒造技術の確立・西条の人たちの努力に加えて他力的に成長に導かれた[75]ところもある。

更に西条の蔵元が画期的だったのが、大正バブル期の需要が著しく増加していた時期に全国に先駆けて経営改革、旧来の家業の延長であったものを株式会社化したことである[20][12]。このときに創業した西条酒造(福美人酒造)は西条のみならず西日本各地の蔵元による出資で設立された蔵であり、酒造業としては国内初の法人として起業した酒造メーカーになる[87]。これにも木村静彦が関わっており、西条酒造・南方酒造(現在廃業)の設立にあたり静彦は出資者の一人として参加し[88]、自身の蔵である賀茂鶴も事業拡大を目指して株式会社化したことで[81][12]、結果西条において同時期に酒蔵通りの北側にあたる線路沿いに3社誕生した[27]。これ以降その他の蔵元も会社を設立している。 軽工業・重工業共に発展途上にあった近代の広島県において、酒造業は基幹産業として県経済を支えた[70][89]。当時造石高は兵庫・福岡・京都とで4強を占め、県外で出回っていた広島の酒は賀茂郡・呉市・三原市でほぼ作られ、その生産の中心が西条であった[90][89]。灘・伏見とともに西条が「日本三大銘醸地」と言われるようになるのはこれら明治末期以降のことになる[5][59]。 昭和初期、活況する西条の中で働いたことは箔をつけることになるとして、優秀な杜氏は集まり蔵人が熱心に働いた[75]。外部から視察に多く訪れ見学者が増えると酒造家は自然に力が入り吟醸に熱中した[75]。西条酒造(福美人)はその設立経緯に加えて新酒鑑評会で結果を残したことにより酒造業界から酒造技術養成機関として指定され、“西条酒造学校”と呼ばれ多くの杜氏を育てた[87]。 またこの時代の西条の特筆すべきこととしては、1930年(昭和5年)佐竹製作所(サタケ)が米をギリギリまで磨くことができる竪型精米機を発明したことが挙げられる[59][41]。これが今日一般的に用いられている酒造用精米機であり、さらにこの精米機の登場によって吟醸酒の製造が加速した[41]。現在の東広島市域において、安芸津(三津)で吟醸酒の基礎となった軟水醸造法が生まれたこと、西条で竪型精米機が生まれたこと、それらを持って吟醸造りを育ててきたことから、今日では「吟醸酒のふるさと」と称している[36]。 西条を訪れた河東碧梧桐が1932年(昭和7年)『サンデー毎日』紙面上で「酒の新都」と紹介した[91]ことから、「酒都」を称するようになる[92]。 近代から現代ここで、近代において最も活況した大正バブル期[93]の1919年(大正8年)での賀茂郡西条方面酒造業者が生産していた代表的な銘柄を造石高順で列挙する[94][94]。氏名は当時のものでリンクで現存するものを表す。

造石高で見ると賀茂鶴が飛び抜けているがこれは軍用酒に採用されていたことも影響している。旧海軍においては、士官用として賀茂鶴[95]・兵用として呉三宅本店の千福[注 5]が飲まれていた。旧陸軍においては1938年(昭和13年)資料によると、満州関東軍に賀茂鶴・福美人・千代乃春が納められている[96]。千代乃春は国内産ではなく満州産で[96]、奉天市に現地会社を作りそこで造っていた[97]。終戦後、満州千代乃春がどうなったかは不明[注 6]である。 上記のうち2018年現在廃業している蔵元でわかっている情報を記載する。

広島県全体の造石高で見ると、1874年(明治7年)時点で全国5位以下だったものが、1924年(大正13年)兵庫に次いで全国2位(福岡と同位)に位置していた[89]。そこから大正バブルが弾け昭和恐慌により減少が続き、太平洋戦争時の戦時体制による統廃合で激減した[70][106]。戦後を経て1958年(昭和33年)に国内の酒造業は最盛期を迎えたものの、以降全国規模の競争の中で大手メーカーの造石数が増える代わりに地方の中小メーカーが廃業していった[106]。 西条に現存する酒造メーカーもこの間拡張傾向にあり、西条地区内が手狭となったため地区外へ酒蔵を増設するメーカーもあった[83][107]。ただ灘・伏見の大手が生産量・経営規模が大きくなっていったのに対し、西条では全て縮小していった。例えば1971年(昭和46年)の企業規模では西条の中では賀茂鶴が最大であったが、全国的に見るとその時点で20位程度でその差は年々広がっている[108]。西条酒の生産量で見ると、1980年(昭和55年)の最大は白牡丹の5,519kl、1989年(平成元年)での最大は白牡丹の4,024klであるが、この間灘・伏見の大手が増加しているのに対し西条では白牡丹も含めてすべて減少している[108]。施設の増設も1990年代初頭つまり平成バブルを境に止まり、以降効率化を進めている[107]。 現状 西条だけではなく日本全体の酒造業は消費者の趣向の多様化・少子高齢化の影響で年々消費減少が続いており厳しい状況に置かれている[106][83][109]。なお県の生産量ランキングで見ると2015年(平成27年)時点の製成数量(20度)で、兵庫・京都・新潟・埼玉・秋田・愛知・福島・東京に次ぐ9位[110]にまで落ちている。 一方、1974年賀茂郡西条町・志和町・高屋町・八本松町の町村合併から市制施行した東広島市は、広島大学および私学数校による“賀茂学園都市構想”、ハイテク産業を中心とした“広島中央地域テクノポリス構想”、山陽新幹線東広島駅開業や山陽自動車道開通など広域交通網整備により、産業構造は変化し人口は増え環境は大きく変化した[9]。東京にあった酒類総合研究所が東広島市に移転してきたのは成熟した醸造地・広域交通網・産学の研究機関が揃っていたことが決め手となった[9]。 酒造メーカーが集中する西条駅前の酒蔵通り沿道は、1970年代まで酒蔵あるいは酒造りに関わる建物あるいは店舗併用住宅が建ち並んでいたが、1980年代に入り郊外型店舗の出店が相次いだことから駅前の店舗が減少、市側は景観保全より開発を進め1995年から駅前再開発が始まり2003年には駅前からのメインストリート”ブールバール”が整備され酒蔵通り一帯は東西に完全に二分され、マンションや駐車場が増加した[111]。 西条酒造協会・酒造メーカーや観光協会・東広島市が「酒都」を観光資源として活用していったのはこうした背景にある。 全国的にも珍しい酒をテーマとした「酒まつり」は、東広島市が市制施行した時から市が主催していた“みんなの祭り”と、西条酒造協会が主催していた酒造祈願祭“西条酒まつり”とを合併させ、酒に特化した祭りとして1990年から毎年開催している[9][112]。現在では観光協会が主催し、酒造協会・自治体・商工会・青年会・JA・酒類総合研究所・ほか市内団体が協力するなど市を挙げて行われ、開催2日で20万人以上の動員が見込める重要な地域活性化イベントとして発展している[9][109]。 酒造メーカーは生産量縮小となったことで使わなくなった余剰施設の転用を始めた[83]。1997年賀茂輝が空いた酒蔵を用いて陶芸家の展示場を公開したことから始まり、賀茂泉酒泉館・藍泉館は旧県西条清酒醸造支場施設群を1976年に買い取り空き家のままであったものを2000年国民文化祭ひろしまに合わせ公開した[107]。2002年ごろから観光協会の働きかけで各酒造メーカーは仕込み水用井戸の一般公開を始めた[83]。 その他にも、2001年から西条酒造協会のメーカーは西条酒が生まれる里山環境を保全するため「西条・山と水の環境機構」を設立、現在は地元の産官民学が絡んだ体制になり一体となって保全活動を行っている[20]。 近年、国内の日本酒は消費縮小が続いているが高級清酒に限れば需要は拡大しており、さらに日本食ブームを背景とした海外への輸出によって縮小に歯止めがかかりつつある。日本政府としてはクールジャパン政策あるいは日本再興戦略の中で日本酒の振興に向けて様々な取り組みを行っている[109]。その中の一つに中小企業庁“JAPANブランド育成支援事業”、地方のメーカーあるいは商工会などが輸出事業に取り組むには限界があるため国がサポートする制度がある[109]。これに2008年、西条酒が清酒業界としては初の事業に採択された[109]。具体的には2008年から3年間、東広島商工会議所が主体となって“SAIJO SAKE Taste Japan”としてブランド化し外国人を意識した商品の開発や海外輸出に向けたプロモーション活動を展開した[9][109]。 酒蔵通り周辺は2013年から始まった観光庁“酒蔵ツーリズム”外国人向けの日本酒をテーマとした観光展開では初期からモデルケースの一つとして紹介されている[113]。同じ頃に西条地区の地元住民による景観保全への取り組みが活発となっていき重要伝統的建造物群保存地区選定へ向けて動いていた[36]ところへ、2017年「西条の酒造施設群」として日本の20世紀遺産に選定された[114]。 文化旦願寺の狸和尚とのん太 垣内稔『日本の民話 22 安芸・備後の民話 第一集』未來社,新版2015年、や『まんが日本昔ばなし』1989年10月21日放送No.1142に「旦願寺の狸和尚」[115]という昔話が載っている。

東広島観光協会はこの話のタヌキを元にゆるキャラ「のん太」を作成、1991年の酒まつりで初披露した[116]。2015年には東広島市公認のキャラクターとなった[116]。

芸能音楽

酒造りの際に歌われてきたいわゆる労働唄[117]。一般に南部流・越後流・丹波流の3つに分類されるが[118]、ここでの唄はそれらとは別に三津西条流として分類されている[117]。 「酒の神様 松尾の神 造りまします 五万石」の『西条酒造り唄』は、現在は西条酒造り唄保存会が酒まつりなどのイベントで披露している。めでたい歌詞や名所などが入った醪櫂入れ唄である[117]。その他にも、「酒屋酒屋 と好んで来たが 勤めかねます この冬は」と望郷と仕事の辛さを歌った桶洗い唄、「ヤレー今朝も暫く米とぎましょか いつも変らぬ米とぎを 勇み勇んで今磨ぐ米は 酒に醸して江戸へ出す」という米洗い唄などがある[117]。

1981年(昭和56年)東広島市立西条小学校の教員が創作したオペラ。蔵人の仕込みと、その終わった後の祭りを表現したもの。毎年6年生が参加し酒まつりや教育系の研究会などで演じられている[119]。

2001年(平成13年)東広島市立西条中学校で創作された組曲。西条酒造り唄・酒造りや盆踊りなどを表現し、太鼓・合唱・男踊り・女踊り・広報・舞台演出の6パートからなる。毎年中学3年生が参加し、これも酒まつりなどで発表されている[120]。

食駅前という立地から飲食店も多く、また各酒造メーカーは使わなくなった蔵を改築し店舗として用いているものもある。 以下、2016年現在で東広島観光協会が紹介する食に関連する商品[124]を列挙する。

祭り以下、東広島市が公表する酒蔵通り周辺で行われている祭りのみ列挙する。 景観

→「西条酒蔵通り」を参照

西条の酒造メーカーは西条駅前の酒蔵通りに集中する。これは全国的に見ても特異な状況である[36]。1974年にこの地区を調査した明治大学神代雄一郎研究室は当時の様子をこう記しており、現在でも見ることができる。 黒瀬に唯一ある金光酒造は西条の酒造メーカーと趣は同じである。また志和の現在は操業停止している旧千代乃春酒造は2016年現在建物自体は残っており、こちらは他と違い典型的な農村部の造り酒屋といった趣がある[128][105]。 文化財2017年現在で国の登録記念物・登録有形文化財[129]、2009年近代化産業遺産「瀬戸内海沿岸の気候風土に育まれた製塩業・醸造業の近代化の歩みを物語る近代化産業遺産群」に認定されている文化財[59]を、所管する各社別で列挙する。 文化財

ギャラリー

脚注注釈

出典

参考資料

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia

![御建神社。西条の蔵元は酒樽を奉納している。摂末社として醸造の神大山咋神を祀る松尾神社は1936年(昭和11年)京都松尾大社から分霊し西条酒造協会が建立した[1][2]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Mitate_Jinja.jpg/300px-Mitate_Jinja.jpg)

![大崎上島付近から北西方向を撮影。中央が西条盆地、その左の細長いものが黒瀬盆地。手前右側が竹原市中心部、その左が東広島市安芸津町中心部(三津)、その左端が呉市安浦町]]中心部(三津口・内海)。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Sea_of_Setonaikai_%282043821746%29.jpg/350px-Sea_of_Setonaikai_%282043821746%29.jpg)

![山陽鶴「黒松の井戸」[34]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/%E9%BB%92%E6%9D%BE%E3%81%AE%E4%BA%95%E6%88%B8.jpg/120px-%E9%BB%92%E6%9D%BE%E3%81%AE%E4%BA%95%E6%88%B8.jpg)

![白牡丹「冥加の水」[34]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/%E7%99%BD%E7%89%A1%E4%B8%B9%E9%85%92%E9%80%A0_P1240095.jpg/80px-%E7%99%BD%E7%89%A1%E4%B8%B9%E9%85%92%E9%80%A0_P1240095.jpg)

![西條鶴「天保井水」[34]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Gthumb.svg/120px-Gthumb.svg.png)

![亀齢「万年亀井戸」[34]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/%E4%BA%80%E9%BD%A2%E9%85%92%E9%80%A0.jpg/120px-%E4%BA%80%E9%BD%A2%E9%85%92%E9%80%A0.jpg)

![くぐり門。西側(右)が市観光協会、東側(左)が珈琲店。元々はこの奥に朝日座という芝居小屋がありこの建物は入り口であった。民間が所有しており老朽化していたところへ市観光協会へ寄贈、2011年改修工事が完成した[122]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Saijop_sakagura_kugurimon.jpg/200px-Saijop_sakagura_kugurimon.jpg)

![酒蔵横丁。複数の飲食店が入る屋台村であり、地元有志の共同運営で2009年開店した。建物自体はそのときに竣工[123]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/%E9%85%92%E8%94%B5%E6%A8%AA%E4%B8%81_Sakagura_Yokocho_-_panoramio.jpg/200px-%E9%85%92%E8%94%B5%E6%A8%AA%E4%B8%81_Sakagura_Yokocho_-_panoramio.jpg)