|

聖家族 (ミケランジェロ)

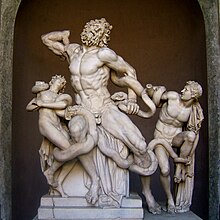

『聖家族』(せいかぞく、伊: La Sacra Famiglia con san Giovannino, または Tondo Doni)は、ルネサンス盛期のイタリア人芸術家ミケランジェロ・ブオナローティが1507年ごろに描いた絵画。油彩とテンペラで描かれたパネル絵で、現存しているわずか3点のミケランジェロのパネル絵のなかの1つであり、かつ唯一完成している作品である[1][2]。フィレンツェのウフィツィ美術館所蔵で、当時のままの額装がなされている。この作品は、トスカーナの有力な家庭の娘マッダレーナ・ストロッツィとの結婚を記念して、夫であるフィレンツェの商人アニョロ・ドーニ (Agnolo Doni) の依頼で描かれた作品とされている[注釈 1][3]。円形の絵画 (トンド、en:tondo)で、これはルネサンス期によく見られたスタイルである[注釈 2][4]。 『聖家族』が描かれたのはドーニが結婚した1503年/1504年から数年後とされている。これは現在バチカン美術館が所蔵している古代彫刻『ラオコーン像』が発掘された1506年以降、システィーナ礼拝堂天井画の制作が開始された1508年以前と考えられているためで、この作品の制作年度は1506年の終わりか1507年といわれている[5]。『聖家族』は幼児キリスト、聖母マリア、聖ヨセフの家族と洗礼者ヨハネが前景に描かれ、後景には5人の裸体の男性が描かれている。これら裸体の男性が描かれている理由については、さまざまな見解が存在する。 概説 中央に大きく描かれた、幼児キリストを高くかかげるマリアがもっとも目立つ画面構成になっている[6]。マリアは地面にじかに座り、彼女と大地の間には何も敷かれていない。これはマリアと大地との結びつきをよく伝えている[7]。マリアの下に描かれている草は緑に塗られ、草が生えていないマリアの周りの地面とは好対照となっている。現在、草の色は経年変化で暗い色調になっているが、もともとはもっと明るく鮮やかな色調だった[8]。ヨセフは家長としてマリアよりも高い位置に描かれている。マリアはヨセフの両足の間に座り、ヨセフがマリアを守っているかのように見える。マリアのポーズについては、ヨセフからキリストを受け取ろうとしているのか、あるいは逆にヨセフに渡そうとしているのか意見が分かれている[9]。フィレンツェでは、聖母子とともに洗礼者ヨハネを描くのは伝統的な手法で[10]、この作品では聖家族と裸体の男性たちとの間の画面右に描かれている。  この絵画は現在でも当時のままの額装が施されている。額縁の制作にあたってはミケランジェロが影響を与えたか、あるいはミケランジェロがデザインを手助けしている[注釈 3][11]。額縁には非常に凝った彫刻が施されており、5つの人間の頭部が額から突き出ている。この頭部の数が背景に描かれた男性の人数と一致していることに何らかの意味があるのかもしれない。ほかには三日月、星、植物、ライオンの頭が彫られており、おそらくドーニ夫妻の家の紋章を題材にしたものと思われる[12]。また額縁には「月とライオンがリボンで結び付けられて」おり、両家の縁組を意味している[12]。 画面中央のやや下には水平な帯があり、前景に描かれた聖家族と後景に描かれた男性たちや洗礼者ヨハネとを隔てる役割を担っている[9][10][13]。背景の5人の裸体の男性たちが何を意味するのか、あるいはこの絵画でどんな役割を与えられているのかが、今までさまざまな憶測や議論のもととなってきた。聖家族は背景の男性たちよりもより大きく描かれ、聖家族がいる地面と男性たちがいる場所との間には水があると考えられる[9]。聖家族と洗礼者ヨハネは幼児キリストを見つめているが、男性たちにはキリストを直接見ている者はいない[14]。さらにはるか遠景には風景が描かれている。 技法 『聖家族』はミケランジェロが弟子や助手の力を借りずに一人で制作した、現存する唯一のパネル画である[10][15]。明るい色を並べて配置する技法は、のちにミケランジェロが手がけるシスティーナ礼拝堂天井画でも用いられた。聖家族が着用している衣服のしわやひだははっきりと描かれ、肌は大理石のようになめらかで[10]、あたかも力強い彫刻のように見えるのに対し[16]、背景の裸体の男性たちは柔らかくぼんやりと描かれ、システィーナ礼拝堂の四隅に描かれた裸体像を予見させる表現となっている[10]。 この作品には、最初にもっとも濃い色の顔料を用い、徐々に明るい色の顔料で陰影を付けていき、最も暗い色を陰とする「カンジャンテ(玉虫色)」と呼ばれる技法が使用されている[17]。ミケランジェロはこの技法を用いることによって背景をぼかし、前景の聖家族をはっきりと際立たせることに成功した[8]。目を惹く色彩のほとんどはマリアの衣服に集中し、マリアがこの絵画の主題であることを示している[18]。X線による調査の結果、ミケランジェロは当時知られていた全ての種類の顔料を使用したことが分かっている[8]。まるで男性であるかのように描かれたマリアの肉体表現は、後年ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂天井画を制作する際に、女性肖像のモデルに男性を使用した理由の説明となるかもしれない。 『聖家族』に影響を与えた作品 『聖家族』の構成は、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画『聖アンナと聖母子』の下絵の影響を多少なりとも受けている[注釈 4]。『聖アンナと聖母子』の初期の下絵同様、ミケランジェロが描いた聖家族は押し込むように小さなスペースにまとめられ、ダ・ヴィンチの肖像画に良く見られる左右対称の三角形の構図が採用されている。ミケランジェロはフィレンツェでダヴィデ像を制作していた1501年に、ダ・ヴィンチが描いた『聖アンナと聖母子』の下絵を目にしていたことがわかっている[10]。  また、『聖家族』はシニョレッリの作品で、ウフィツィ美術館所蔵のメディチ家の聖母マリアとの関連性も指摘されている[19]。シニョレッリを賞賛していたミケランジェロはおそらくこの作品も知っており、そのアイディアを自身の作品にも取り入れようとした可能性が高い。シニョレッリの『聖母マリア』は『聖家族』と同じ円形画で、地面に直接マリアが座り、その背景に裸体の男性たちが描かれている作品である[9]。 このような類似点は古代の紅縞メノウのカメオや、15世紀のドナテッロの円形彫刻にも見られる。例えば円形だったり、筋肉の表現手法、男性のような身体のマリアなどであり、当時フィレンツェのメディチ・リッカルディ宮殿に所蔵されていたこれらの作品をミケランジェロが目にしていても不思議ではない[19]。『聖家族』に描かれたマリアの右腕はカメオに彫刻されたサテュロスの腕に酷似し、さらにカメオのサテュロスの肩には幼児が乗せられており、これは幼児キリストがマリアの肩にある構図と非常によく似ている[13]。 古代彫刻『ラオコーン像』からも影響を受けていると指摘する学者たちもいる。1506年に発掘されたこの彫刻はミケランジェロにとって馴染み深いものだった可能性がある[5]。『聖家族』の背景に描かれた裸体の男性たちのポーズや肉体表現は、『ラオコーン像』の蛇に巻きつかれて身体をよじっている男性像によく似ている。 さらに額縁から立体的に突き出している5つの頭部は、ルネサンス初期の彫刻家ギベルティのフィレンツェ、サン・ジョヴァンニ洗礼堂の扉彫刻『天国への門』などにも見られるように、当時よく使われたモチーフだった。そしてこの彫刻をミケランジェロが絶賛していたことはよく知られていた[11][12]。 植物が象徴するもの洗礼者ヨハネの前に描かれた植物はヒソップあるいはコーンフラワーに似ているが、壁から生えているように見えることからヒソップかも知れない。コーンフラワーはキリストを意味し天界の象徴とされ、一方ヒソップはキリストの謙虚さと洗礼の象徴とされる。背景にはシトロンの樹が描かれ、レバノンスギの象徴となっている。ミケランジェロはヒソップと樹木を、マインツ大司教で多数の重要な書物を著したラバヌス・マウルス (en:Rabanus Maurus) の「レバノンスギから石の壁に育つヒソップにいたるまで」で始まる有名な言葉の視覚的引用として用いているのである。地面手前に生えているクローバーは三位一体と救済の象徴で[20]、アネモネの樹は三位一体とキリストの受難を象徴している[21]。 学術的見解この作品のあらゆる箇所にさまざまな見解が存在している。そのなかでもっとも意見が分かれているのが、聖家族と背景の裸体像との関係である[6]。 ヴァージニア大学美術史学教授ポール・バロルスキーは『聖家族』が「敬虔な宗教画であって、作風や象徴化、図像学などとはまったく関係ない」と主張している[22]。バロルスキーの論文はジョルジョ・ヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』によるところが大きい。この作品が単なる宗教画であるとするバロルスキーの考えは、この絵画のキリストがマリアからヨセフ(あるいはその逆)への贈り物であるかのように描かれているところから来ている。贈り物のことをイタリア語で「donare」といい、依頼者の名前「ドーニ Doni」にひっかけた言葉遊びではないかと考えたのである。また、腕をあげてキリストを抱きかかえているマリアのポーズは、ミサのときに司祭が腕を掲げるポーズを意味しているとした[23]。  美術史家ミレッラ・ダンコーナは、この絵画が人類の救済と精神の不滅に関して、ミケランジェロが考える聖家族それぞれの役割を表現していると主張している。中央に描かれたマリアと目をひく色彩の衣服は、マリアが人類の救済の役割を与えられており[6]、キリストの母として、また神と人間の仲介者として表現されているとした。ダンコーナは、フィレンツェでドミニコ会修道士ジロラモ・サヴォナローラに大きな影響を受けていたミケランジェロが、無原罪の聖母を認めないドミニコ会の教義を擁護するためにこの作品を利用したのではないかと指摘している[6]。ドミニコ会の教義では、マリアは生まれながらにして聖性を持っていたわけではなく、キリストを産んだ瞬間に神聖な存在になったというものである。したがってこの絵画は幼いキリストがマリアを祝福している場面を描き、マリアが普通の人間から聖母になった瞬間をとらえた作品であると考えた。ダンコーナは、ミケランジェロはキリストがあたかもマリアの肩から生まれ出たかのように表現し、片脚だけを描くことによってキリストがマリアの身体の一部として描いたとする。キリストはすでにマリアの上にいるが、その身体とポーズはさらに上を目指しているように描かれ、このことはキリストがマリアよりもさらに神聖な存在であることを意味していると考えた[7]。さらにダンコーナは、後景の裸体の男性たちは洗礼を受けて清められるために衣服を脱いだ罪人と解釈できると主張している。聖家族と男性たちを隔てている画面中央の水平な帯の向こうには水があり、聖書で言及されている「洗礼の水」とするのである。また、男性が2人組と3人組に分けて描かれていることにも着目し、左の2人は人としてのキリストと聖なる存在としてのキリストを表現し、右の3人は三位一体を表現していると主張した[14]。  美術史家アンドレ・エイムは、この作品がドーニ家の依頼によって描かれたことから、「宗教的なもの」というよりも「世俗的な理想の家庭」を意味しているのではないかと主張している[4]。また、円という形状を選択することによって、ミケランジェロが過去に同じく円形で描いた『東方三博士の礼拝』、『キリスト生誕』、『聖母子像』を想起させようとしていると考えた[4]。また、エイムはこの作品には旧約聖書のノアの隠喩も多く含まれているとしている。それによると、マリアはノアの義理の娘の巫女であり、ヨセフはそのままノアとなる[24]。後年ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂天上画に描いたノアとこの作品のヨセフとが、直接関連しているとも指摘した[25]。ノアとの関連性によって裸体の男性たちも説明可能で、これはワインで酔っ払い裸で眠ってしまったノアを連想させるとしたのである[26]。さらにノアの大洪水との関連で洗礼の水にも言及でき、ダンコーナが主張した、裸体の男性たちが洗礼者ヨハネから「洗礼を受けるのを待っている」という主張も説明できるとしている。そしてヨハネが、狭い箱舟を連想させる「穴のような場所に隔離されている」ことが、この絵画で洗礼者として特別な役割を与えられていることを意味すると考えた[11]。 ロベルタ・オルソンは『聖家族』が「家族の重要性」を描いた作品であると考え、「ドーニ家が待望する子供」と関係しているのではないかと推測した[27]。素晴らしい結婚を意味するものとして、ヨセフとマリアがキリストを抱いている「お互いの動作」の描写があげられる[28]。さらに重要なのはヨセフが着ている衣服の色で、黄色はこの家族が真に聖なるものであることを意味し、紫はヨセフが古代イスラエルのダヴィデ王に連なる王家の血統であることを証明しているとした[28]。さらに、ヨセフという名前は、ドーニ家の幼くして亡くなった3番目の子供のミドルネームでもあった[29]。洗礼というテーマも、この絵画の額縁がギベルティの彫刻『天国への門』の影響を受けていることで表されていると主張している。フィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂の扉にある『天国への門』は洗礼式を意味しており、聖家族のような幸せな結婚を通じて子供を授かるというドーニ家の希望が、この絵画をミケランジェロに依頼した理由のひとつといえるだろうとした[12]。 脚注注釈出典

参考文献

|

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia