|

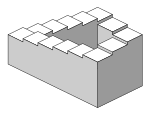

等角図 等角図(とうかくず、英: isometric drawing)または等角投影図(とうかくとうえいず、英:isometric projection)は、投影図のひとつ。直交する3軸の角度をそれぞれ120度とし[1]、物体を斜め上から俯瞰したように描写される。 製図の際に用いる図法のひとつで、各辺を実寸で描くことから寸法を伝えやすい利点がある。一方で、奥行きが考慮されないため奥にあるものほど実際よりも大きく描かれる。 歴史等角図の概念は2千年紀中期ころから経験則として存在していたが、1822年に化学者のウィリアム・ファリッシュによって初めて定式化された[3][4]。 オランダの研究機関International Institute for Asian StudiesのJan Krikkeは、「等長写像は19世紀半ばから技術者にとって貴重なツールとなり、その後まもなく欧米で建築訓練のカリキュラムに組み込まれた」「軸測投影図(等角図を含む図法グループの総称)の起源は中国で、中国美術の機能は欧州美術の透視投影と類似していた」としている[5]。 応用トリックアート前述のように、等角図は奥行きが正確に表現されない難点がある。しかし、このことを逆に利用し、見る側に錯覚を与える画像や三次元では構築不可能な不可能図形といったトリックアートの数々が制作されている。 コンピュータゲーム→詳細は「en:Isometric video game graphics」を参照

1980年代から1990年代のコンピュータゲームの一部では、等角図のような斜め見下ろし視点の「クォータービュー」表現が見られた。これは、当時の技術では3D表現が困難だったことから、限られたリソースの中で擬似的に3Dに見せる手法として用いられたものである。 クォータービューを初めて採用したゲームは1982年にセガが発売したアーケード向けシューティングゲーム『ザクソン』で、1990年代には『ディアブロ』『バルダーズ・ゲート』『スタークラフト』『X-COM: UFO Defense』などのPC向けのRPGやストラテジーゲームで多く採用された。2000年代に入りグラフィックの表現力が増すにつれてクォータービュー作品は減少したが、2010年代頃からは一部のインディーゲームで採用されている[6]。 脚注

参考文献

外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia