|

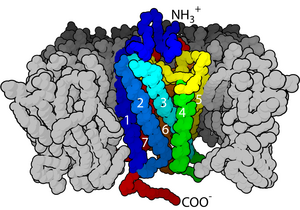

神経伝達物質受容体 神経伝達物質受容体(しんけいでんたつぶっしつじゅようたい、英: neurotransmitter receptor)は神経受容体(しんけいじゅようたい、英: neuroreceptor)とも呼ばれ、神経伝達物質によって活性化される膜受容体タンパク質である[1][2]。神経伝達物質など細胞外の化学物質は、受容体が位置する細胞膜に衝突することがある。神経伝達物質が対応する受容体に衝突した場合には両者は結合し、細胞内で一連のイベントが開始される。このように、膜受容体は細胞が互いにコミュニケーションするための分子装置の一部となっている。神経伝達物質受容体は、神経伝達物質を特異的に結合する受容体である。 シナプス後細胞では、シグナルを受け取った神経伝達物質受容体はイオンチャネルの活性を調節して電気シグナルを引き起こす。神経伝達物質が特異的受容体へ結合することで生じるイオンチャネルを介したイオンの流入は、神経細胞の膜電位を変化させる。その結果、軸索に沿って走るシグナル(活動電位)が生じ、シナプスを介して他の神経細胞へ、そして神経ネットワークへと伝達される[1]。シナプス前細胞にはその細胞が放出する神経伝達物質に対応した受容体(自己受容体)が存在し、フィードバックを行って過剰な放出を防いでいる[3]。 神経伝達物質受容体には、イオノトロピック(ionotropic)型とメタボトロピック(metabotropic)型の2種類の主要なタイプが存在する。イオノトロピック型は受容体を介してイオンを透過させるのに対し、メタボトロピック型は細胞内のセカンドメッセンジャーを介してメッセージを伝達する(すなわち、メタボトロピック受容体にはチャネルは存在しない)。メタボトロピック受容体にはGタンパク質共役受容体などいくつかの種類が存在する[2][4]。イオノトロピック受容体はリガンド依存性イオンチャネルとも呼ばれ、グルタミン酸やGABAなどの神経伝達物質(リガンド)によって活性化されて特定のイオンの膜透過を可能にする。ナトリウムイオン(グルタミン酸受容体などを通過する)の流入はシナプス後細胞を興奮させるのに対し、塩化物イオン(GABA受容体などを通過する)の流入はシナプス後細胞を抑制する。抑制性チャネルの開口は活動電位が発生する可能性を低下させ、興奮性受容体チャネルの開口は可能性を高める。一方、Gタンパク質共役受容体は興奮性・抑制性のいずれでもなく、むしろ興奮性・抑制性イオンチャネルの作用の調整や、細胞内に貯蔵されているカルシウムを放出するシグナル伝達カスケードの開始など、幅広い機能を持つ[2]。神経伝達物質受容体の大部分はGタンパク質共役受容体である[1]。 局在神経伝達物質受容体は神経細胞やグリア細胞の表面に位置する。シナプスでは、一方の神経細胞から他方の神経細胞へ、神経伝達物質を介してメッセージが伝達される。そのため、メッセージを受け取る側のシナプス後細胞では膜の特定の位置に神経伝達物質受容体が密集して存在している。神経伝達物質受容体は、樹状突起、軸索、細胞体など神経細胞のどの部位の細胞膜にも挿入されうる[5]。体内の異なる部位に位置する受容体は、特定の神経伝達物質に対して異なる作用を示す場合がある。その一例がアセチルコリン受容体であり、骨格筋の神経筋接合部に位置する受容体は筋収縮を促進し(興奮)、心臓に位置する受容体は心拍を低下させる(抑制)。 イオノトロピック受容体 リガンド依存性イオンチャネル(LGIC)は、イオノトロピック受容体の種類の1つである。これらは膜貫通型イオンチャネルであり、神経伝達物質などの化学的メッセンジャー(リガンド)の結合に応答して開閉する[6]。 リガンド依存性イオンチャネル上の内在性リガンド結合部位は、通常はイオン透過孔とは異なる部位(アロステリック結合部位)に位置している。リガンド依存性イオンチャネルの特徴はリガンド結合とチャネル開閉の直接的な関連であり、セカンドメッセンジャーを利用するメタボトロピック受容体の間接的機能と対照的である。また、リガンド依存性イオンチャネルは、膜電位に応答して開閉する電位依存性イオンチャネルや、細胞膜の機械的変形に応答して開閉する機械受容チャネルとも異なる[6][7]。 メタボトロピック受容体 Gタンパク質共役受容体(GPCR)は7回膜貫通型受容体(7TM)などとも呼ばれ、細胞外の分子を検知し、細胞内のシグナル伝達経路を活性化して最終的に細胞応答を引き起こす、膜貫通受容体の大きなファミリーである。GPCRは、酵母、襟鞭毛虫[8]、動物を含む真核生物にのみ存在する。これらの受容体に結合して活性化するリガンドには、光反応性化合物、匂い分子、フェロモン、神経伝達物質などがあり、サイズも低分子やペプチドから大きなタンパク質までさまざまである。GPCRは多くの疾患に関与しており、現代の医薬品の約30%がGPCRを標的としている[9][10]。 GPCRが関与する2つの主要なシグナル伝達経路として、cAMP経路とホスファチジルイノシトール経路がある[11]。リガンドの結合によってGPCRにはコンフォメーション変化が生じ、グアニンヌクレオチド交換因子(GEF)としての作用が可能となる。GPCRは、結合しているGタンパク質のGDPをGTPに交換して活性化する。Gタンパク質のαサブユニットは結合したGTPと共にβ、γサブユニットから解離し、αサブユニットの種類(Gαs、Gαi/o、Gαq/11、Gα12/13)に応じて細胞内のシグナル伝達経路や標的タンパク質に影響を与える[12]:1160。 脱感作神経伝達物質受容体はリガンドによる脱感作を受ける。すなわち、受容体は神経伝達物質に長期間曝露することで応答性を失う。受容体の脱感作の一般的な手段は、受容体特異的キナーゼによるリン酸化である。受容体はリン酸化を受けると阻害分子との親和性が高まり、Gタンパク質との共役が解かれる。こうした脱感作をもたらす主要な阻害因子としてアレスチンが挙げられる[13]。 神経伝達物質受容体の例主要な神経伝達物質受容体の一部を下に示す。

出典

関連項目外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia