|

GABAB受容体

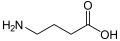

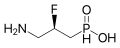

GABAB受容体(英: GABAB receptor、略称: GABAB、GABABR)は、γ-アミノ酪酸(GABA)を結合するGタンパク質共役受容体であり、Gタンパク質を介してカリウムチャネルと関連づけられたメタボトロピック受容体である[1]。活動電位の終盤には、GABAB受容体を介したカリウム濃度の変化によって過分極が生じる。GABABを介した抑制性シナプス後電位(IPSP)の逆転電位は−100 mVであり、GABAAによるIPSPよりもかなり強い脱分極が生じる。GABAB受容体は中枢神経系や、末梢神経系の自律神経系に存在している[2]。 GABAB受容体は1981年に、放射線標識したバクロフェンを用いて中枢神経系に分布していることがNorman Boweryらのチームによって明らかにされ、命名がなされた[3]。 機能GABAB受容体はカリウムチャネル、具体的にはGIRKチャネルの開口を刺激し、神経細胞をカリウム平衡電位へ近づける。その結果、活動電位の頻度が低下し、神経伝達物質の放出が低下する。このように、GABAB受容体は抑制性の受容体として機能する。また、GABAB受容体はGi/Go αサブユニットを介してアデニル酸シクラーゼやカルシウムチャネルの活性も低下させる[4]。 GABAB受容体はエタノール[5][6]やγ-ヒドロキシ酪酸(GHB)[7]の行動作用、そしておそらく痛覚にも関与している[8]。近年の研究は、これらの受容体が発生においても重要な役割を果たしている可能性を示唆している[9]。  構造GABAB受容体は構造的には、同じ受容体ファミリーに属する代謝型グルタミン酸受容体と類似している[10]。受容体にはGABAB1、GABAB2の2つのサブユニットが存在し[11]、神経膜において細胞内のC末端領域が結合することで必ずヘテロ二量体として組み立てられるようである[10]。哺乳類の脳では、GABBR1遺伝子から転写されるGABAB1にはGABAB(1a)、GABAB(1b)という異なる発現を示すアイソフォームが存在し、ヒトを含むさまざまな種で保存されている[12]。このことは、受容体の機能面でより高度な複雑性をもたらしている可能性がある[12]。不活性なアポ状態から完全に活性化状態まで、さまざまなコンフォメーション状態のGABAB受容体全長構造がクライオ電子顕微鏡解析によって得られている。クラスAやBのGタンパク質共役受容体とは異なり、膜貫通ヘリックスバンドル内にリン脂質が結合しており、アロステリックモジュレーターはGABAB1-GABAB2相互作用面に結合する[13][14][15][16][17][18][19]。 リガンドアゴニスト

ポジティブアロステリックモジュレーター  アンタゴニスト

出典

関連項目 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia