|

火の海

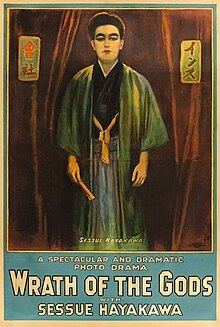

『火の海』(ひのうみ、英語: The Wrath of the Gods[注 1])は、1914年に公開されたアメリカ合衆国のサイレントのドラマ映画である。『神々の怒り』(かみがみのいかり)[3][4][5]または『神の怒り』(かみのいかり)[6]という邦題でも知られる。レジナルド・バーカーが監督し、トーマス・H・インスが製作総指揮を務めた。1910年代にハリウッドで活動した日本人俳優の早川雪洲、青木鶴子、トーマス・栗原や、フランク・ボーゼイギが出演した。 鹿児島県の桜島の村を舞台に、結婚すれば火山が噴火するという仏の呪いをかけられた日本人の娘が、難破船の乗組員のアメリカ人青年と恋に落ち、キリスト教に改宗して結婚すると、火山が噴火して村が破壊されるという物語で、『蝶々夫人』と似たような日本人女性とアメリカ人男性が主人公の悲劇的な異人種間結婚のドラマとなっている。この作品では「迷信的な古い宗教に縛られた原始的な日本」と「近代的な文明国のアメリカ」という対立図式を、仏教とキリスト教の宗教的衝突として描いている。 1913年末から青木や早川などの日本人俳優を起用して、日本を題材にした映画を製作していたインスは、1914年1月の桜島の大正大噴火から本作のアイデアを思い付き、噴火からわずか2週間後の1914年1月27日には撮影を開始し、2月13日に完了した。クライマックスの火山の噴火のシーンでは大規模な特殊効果が使われており、壮大なシーンのあるスペクタクル映画として作られた。アメリカ人の中産階級の観客を対象とした大規模な宣伝キャンペーンを展開したあと、6月7日に公開され、批評家から高い評価を受けた。日本では1918年9月15日に公開されたが、好ましくない日本の描写のためすぐに上映禁止となった。 ストーリー鹿児島県の桜島の村。武家の血を引くヤマキ(山木)男爵は漁師に身をやつし、ひとり娘のトヤ・サン(トヤさん)とともに村外れの浜辺の小屋で暮らしている。ヤマキはかつて敵を山門に追い入れて討ち取り、霊地を汚したとして仏の怒りにふれ、ヤマキの子孫が結婚すれば桜島の火山が噴火して村人を破滅させるという呪いをかけられていた。ある日、トヤ・サンは若い漁師たちと語らっていると、村の予言者のタケオがあらわれ、漁師たちに「仏に呪われた家の娘であるから、誰もトヤ・サンに近づいてはならぬ」と忠告する。漁師たちは恐れを抱き、タケオに従って彼女を遠ざけてしまい、トヤ・サンはその場で泣き崩れる。ヤマキはトヤ・サンを家の裏庭に祀られている仏像のもとへ連れて行き、仏に許しを請うために祈ることを命じる。呪いのせいで男性とかかわりを持つことすらできないトヤ・サンは、父親が呪いを受け入れ続けていることを望まず、父親の命令を拒む。そして仏への信仰を棄てると怒り叫び、仏を呪う。すると空が暗くなり、強風が吹き荒れる。 強風はやがて嵐となり、そのせいでアメリカの船が難破し、船員の青年トム・ウィルソンが村の海岸に漂着する。ヤマキに助けられたトムは、数ヶ月をそこで過ごすうちにトヤ・サンと親密になり、やがてトヤ・サンにプロポーズをする。トヤ・サンは呪いを怖れていたが、トムは彼女にキリスト教の神が仏よりも偉大な存在だと語り、正義の神の象徴として十字架のネックレスを与える。トムの言葉に心を動かされたトヤ・サンは結婚を受け入れ、キリスト教に改宗する。2人はヤマキの許しを請うが、呪いを怖れるヤマキは反対する。2人がヤマキにキリストの神の教えを説くと、ヤマキも心を動かされ、2人の結婚を承諾し、自身もキリスト教に改宗する。 トヤ・サンとトムは町へ行き、在日アメリカ人の教会で結婚式を挙げる。2人の姿を尾行していた人力車夫のハノケは、村人たちにそれを伝え、さらに村人たちはタケオに知らせに行く。ちょうどその時、鳥や動物が山を駆け下りていき、タケオはそれを噴火の前兆と説く。   憤慨した村人たちは教会に向かうが、すでに2人は神父の計らいで裏口から逃げ出していた。村人たちは踵を返してヤマキの家へ向かう。一方、ヤマキは木の枝で十字架を作ると、裏庭に鎮座する仏像を投げ捨て、そこに十字架を置く。そこに怒り狂う村人たちがヤマキの家に殺到し、ヤマキを殴り殺したあと、家に火を放つ。 やがて火山が噴火し、煙と火に包まれた村は破壊され、海岸線にまで溶岩が流れ出す。   タケオは土砂崩れに巻き込まれて亡くなり、ほかの村人たちも噴火の犠牲となる。噴火のさなか、逃げ延びたトヤ・サンとトムは海岸から小舟に乗り、安全な沖合に停泊していたアメリカの船に助けられ、アメリカへと旅立つ。船上でトムはトヤ・サンに「あなたの神々は強力なのだろう。しかし、トヤ・サン、私たちの神は全能なのだ。あなたは自分たちの民族を永らえるために救われたのだ」と語る。 キャスト 出典:[11]

製作 1914年1月12日、鹿児島県の桜島で大噴火が始まった(桜島の大正大噴火)[11]。溶岩流で島が大隅半島と陸続きになったほどのこの大災害は世界中で報道され[11]、ロサンゼルス在住の日系人たちは義捐金活動を行い、本作の主演女優の青木鶴子も得意の踊りを披露して義捐金集めに協力した[15]。ハリウッド草創期の映画会社ニューヨーク・モーション・ピクチャー・カンパニー(NYMPC)の映画プロデューサーのトーマス・H・インスは、噴火のニュースを知るとすぐにこれに基づく映画を作ることを思い付いた[1][16]。インスにとって、桜島の噴火は話題のニュースであるだけでなく、日本や日本人を本物のように描く壮大な映画を作る絶好の機会となった[1]。 当時のアメリカ白人社会では、日本や日本人が神秘的で洗練された文化を持つエキゾチックな存在として関心を持たれていた[17][18]。これに目を付けたインスは、1913年12月から1914年1月の間にサンタモニカ近くに構える「インスヴィル」と呼ばれる自前の広大な撮影所に日本人村のオープンセットを作り、すでにアメリカ映画に出演していた青木や20人ほどの日本人俳優と契約を結び、青木を主演に据えて日本を題材にした映画を製作していた[17][19][20]。本作に出演した早川雪洲やトーマス・栗原もインスと契約した日本人俳優である[21]。インスの日本物映画は、インスが運営する「ドミノ」というブランド名のプロダクションが主に製作し、青木主演の『おミミさん』(1914年)を皮切りに数本の短編映画が作られていた[11][17][22]。本作は日本物映画で最初の長編映画であり[23]、フィルムの長さは6リールだった[9][24][注 6]。  インスは詳細な撮影台本をつくり、その演出を配下の監督に任せ、すべての作品の編集を自分で行うことで、映画製作のすべてを統括するシステムを採用し、「プロデューサー・システム」と呼ばれるハリウッドの映画製作体制の基礎を築いた[26][27][28]。本作でもインスは製作総指揮にあたり、ウィリアム・H・クリフォードとシナリオを書き、インスの配下の監督のひとりであるレジナルド・バーカーに演出を任せた[29][30]。インスは出演者に専属の日本人俳優を起用したが、エキストラも可能な限り日本人のメイクをした白人のアメリカ人俳優ではなく、南カリフォルニアで農民として働くことになっていた日本人の労働者を集めたりして、約1000人の日本人を起用した[1][31]。映画業界誌『ムービング・ピクチャー・ワールド』は「この映画で働く人のほとんどが日本人だった」と報じている[1]。主人公の父親を演じた早川は週500ドルのギャラを受け取り、後にインスはこれを「すべての東洋人スターの中で最も高い給料」であると主張した[25]。アメリカ人青年役のフランク・ボーゼイギは、インスのもとで俳優として活躍していたが、後年に映画監督として有名になった[27][32]。 撮影は噴火からわずか2週間後の1914年1月27日に始まり、2月13日に終了した[11]。インスヴィルやその周辺が撮影場所となり、サンタモニカの海岸などでロケーション撮影も行われた[11]。難破船のシーンもサンタモニカ沖で撮影され[25]、インスが買い付けた1850年製のフィラデルフィアの帆船が使用された[32]。火山の噴火のシーンではミニチュア撮影などによる大規模な特殊効果が用いられており、レイモンド・B・ウエストが特殊撮影を担当した[11][30]。溶岩流が村を襲うシーンの撮影では、女優のエニッド・マーキーが大量の煙を吸ってしまい窒息寸前となったが、5月までに回復した[33][34]。 作品分析  本作は壮大なシーンがあるスペクタクル映画であり、その要素は豪華な特殊効果を駆使したクライマックスの噴火のシーンに見られる[11][37]。本作の製作当時はイタリアの史劇大作映画『カビリア』(1914年)などが評判を呼び、1914年までにアメリカの映画産業もスペクタクルを備える長編映画を盛んに製作するようになったが、インスは『火の海』を自身にとっての『カビリア』にしようと考え、「エキゾチックな風景と人々を利用して、この作品を壮大なメロドラマとセンセーショナルなイベント映画」にしようとした[37]。また、本作は桜島の大正大噴火という起きたばかりの出来事を題材としているため、大作でありつつ、キワモノ映画に分類されている[11]。 本作の物語は、鳥海美朗曰く「アメリカ側の一方的な見方」といえる「古い因習や宗教に縛られた日本」と「近代化をとげた文明国アメリカ」という対立した図式がモチーフとなっている[38]。映画研究者の宮尾大輔は、本作が「アメリカ人のトムによって具現化された文明化された西洋と、トヤ・サンによって具現化された原始的な東洋という対立図式を、仏教とキリスト教の宗教的衝突として描く典型的な寓話」であるという[39]。この物語では、舞台となる桜島の村は「迷信的な宗教に縛られた原始的なコミュニティ」として描かれており、アメリカとキリスト教を善と見なし、原始的な日本とその宗教を悪と見なしている[39][40]。映画評論家の垣井道弘は、本作の物語について「明治になって急速に近代化が進んでいた日本が舞台の作品にしては、物語があまりにも前近代的である」と述べている[41]。 本作の宗教的衝突の物語において、主人公のトヤ・サンは「古い因習や宗教に虐げられた日本の女性」として描かれ、日本人女性がキリスト教とアメリカの家族制度に従うことの困難さを強調している[36][42]。一方、キリスト教徒のアメリカ人のトムは、迷信深い日本人の住む原始的な土地から日本人女性を救い出す存在として描かれている[35]。そして火山の噴火は文化と宗教の衝突を象徴するものとして登場する[43]。宮尾は、ラストシーンで火山の存在は「迷信を滅ぼし、原始的な人々を罰するキリスト教の神の全能の力を具現化したもの」になると指摘し、「この物語の教訓は、キリスト教の神の力が時代遅れの宗教を克服し、このキリスト教の力の結果として人道主義の価値が強調されるということである」と述べている[44]。さらに宮尾は、この物語が『旧約聖書』に登場する神に滅ぼされた都市ソドムとゴモラを参照している可能性があるとも指摘している[44]。 宮尾によると、本作は当時のアメリカ映画によく見られた、日本人女性をエキゾチックかつ悲劇的に描く『蝶々夫人』型の作品であるという[20]。本作がアメリカ人男性と日本人女性の間の異人種間のロマンスの物語であることは『蝶々夫人』と共通しているが、トヤ・サンは蝶々さん(『蝶々夫人』の主人公)のように不幸な結末を迎えることはなく、アメリカ人男性と結ばれるハッピーエンドで終わる[45]。むしろトヤ・サンの父親のヤマキの方が蝶々さんの役割を果たしており、宮尾は「ヤマキはトムとキリスト教の神が彼女を守ってくれることを望み、トヤさんと日本との関係を断ち切るために自分を犠牲にする」と指摘している[45]。また、トヤ・サンは結婚する前にキリスト教に改宗しているが、ニューヨーク近代美術館の巡回映画ライブラリーのフライアーによると、「映画中の非アメリカ人ヒロインを結婚前にキリスト教に改宗させるというのは、当時のしきたりのようなものだった」という[11]。一方、評論家のジーナ・マルケッティは、本作が「ロマンチックな愛を謳いながら、異人種間結婚を警告している」と指摘している[46]。 本作には演劇的なスタイルが取り入れられている[44]。映画のオープニングは、日本の芝居の口上を思わせるような演出がとられている。それは舞台の幕を模したショットで、「インス會社」という日本語が書かれた幕の中央に、ボーゼイギや早川、栗原などの出演者が一人ずつ登場し、それぞれお辞儀をしたあとにディゾルブで演じた役の服装に変わるというものである[11][44][注 7]。日本人の俳優は袴を着ており、人力車夫役の俳優は見得を切るようなポーズをとっている[44]。このオープニングが終わると、実際の舞台のように黒い舞台幕が開いて物語が始まり、映画の終わりにはラストショットで舞台幕が閉まるという演出がなされている[44]。 宣伝インスは本作の製作の宣伝の一環として、主演の青木の伝記を架空のものに書き換えた。1914年1月31日の『モーション・ピクチャー・ワールド』は、青木が桜島の出身で、噴火で家族全員を亡くしたと報じた。この記事によると、インスは心を痛めた青木に桜島に帰らせるように思ったが、彼女を慰めるためにも『火の海』に出演させ、この映画で噴火時の同胞たちを描くことで、青木や同胞たちの苦しみを世界に示すことができるようにしたという[37][47]。また、NYMPCの配給会社ミューチュアル・フィルムの宣伝雑誌『リール・ライフ』にも、青木が著名な日本の芸術家の娘であるとする伝記が掲載された[48]。しかし、実際の青木は桜島ではなく福岡市の出身で、印判店を営む家の娘である[39][49][注 8]。宮尾によると、インスはメロドラマの悲劇的なヒロインとして中産階級の観客にアピールするために、青木の架空の伝記を作り、それをお涙頂戴的な方法で使用したという[37][39]。これらの伝記風の宣伝は、青木が本作で演じた役柄に感情的および心理的な信憑性を与えた[39]。 本作の公開のために、インスは中産階級の観客を対象とした大規模な宣伝キャンペーンを展開した[48]。NYMPCは公開の4か月前の1914年2月14日という早い時期に、『ニューヨーク・クリッパー』誌に「『火の海』を待つ」と表明する広告を掲載した。映画の公開前後には、主要な業界誌が毎週のように、さまざまなスチル写真や画像、「この時代で最もスリリングで面白い作品」「壮大でゴージャスなスペクタクル」といったセンセーショナルな宣伝文句が付いた本作の1ページの広告を掲載した[48]。これらの広告には、怒っている仏像とその前で祈る着物姿の日本人女性など、エキゾチックな日本を描いたイラストが使われていた[51]。また、本作の公開前の1914年5月1日に青木と早川は結婚したが、それも本作の宣伝キャンペーンに利用された[51][52]。 公開と評価 1914年6月7日、本作は同年に開館したばかりのニューヨークの劇場ストランド・シアターで封切られた[51]。『バラエティ』誌の報告によると、ストランド・シアターでの上映では、同劇場専属オーケストラのピアニストのジョゼフ・リッタウが作曲した特別な伴奏音楽が付けられ、ステージは日本の空気と雰囲気が感じられるようになっていたという[53]。6月20日のNYMPCの広告によると、本作はストランド・シアターで過去最高のヒットを記録し、ほかのニューヨークのほとんどの一流劇場でも上映されたという[43]。6月22日には映画興行者のマーカス・ロウがブルックリンの野球場エベッツ・フィールドで行った夏の夜の演芸のオープニングで、ほかのヴォードヴィルの出し物とともに本作を上映し、2万1000人の観客を魅了したと伝えられている[43][54]。   本作は批評家から好評を受け、とくに火山の噴火シーンなどの視覚効果が賞賛された[55]。『ムービング・ピクチャー・ワールド』のレポートでは、「映像に捉えられた一面の火の海と、煮えたぎる火口からとめどなくあふれて斜面を下る溶岩流は、この上もなくリアル」であると評し、「ストランド劇場につめかけた何千という観客が、この激しい自然の怒りの描写をまえに、わたしが見たこともないほど感動をあらわにしていた」と伝えている[29]。『リーディング・タイムズ』紙は「本物の傑作」と呼び、「これまでに撮影された中で最も偉大な火山のシーン」が含まれていると述べている[56]。ニューヨークの映画批評家たちも本作を傑作として歓迎し[57]、『ブルックリン・デイリー・イーグル』紙は「1914年の最高の映画」と見なした[58]。『ワシントン・ポスト』紙は「得られた風光明媚な効果は絵画のように美しく、活火山が中心的なセンセーションを巻き起こしている」と書いている[59]。『シカゴ・トリビューン』紙は本作を「印象的」と呼び、「風景の素晴らしさ」と「屋外の背景の溌溂とした美しさ」について言及した[60]。『トゥルー・リパブリカン』紙は火山の噴火や嵐のシーンを「心から消し去ることができない」と書いている[61]。 日本では、アメリカ公開の4年後の1918年9月15日、浅草の富士館で封切られたが[62]、「日本風俗の扱い方が好ましくない」「日本人に対する描き方が幼稚で、邦人の対面を汚す」といった理由から、東京での上映はわずか1週間で中止となった[11][63][64]。当時の日本では、早川や青木が主演した日本物のアメリカ映画は「日本人を差別的に描いている」「日本について誤った印象を与える」「国辱的」などと批判されていた[11]。活動弁士の徳川夢声は本作を見て感激し、自分が弁士を務める葵館でも上映しようと考え、自分で木版の宣伝チラシまで作ったが、上映中止で実現できなかったという[62]。淀川長治も9歳の時に家族と本作を見ており、自伝では火山の噴火のシーンが「当時としてはまことにすさまじかった」と述べている[41][65]。 本作の35ミリフィルムのプリントは、アメリカのジョージ・イーストマン博物館が保存している[66]。2008年3月には、ニューヨーカー・ビデオ/マイルストーン・シネマテークにより発売された早川と青木の主演作『蛟龍を描く人』(1919年)のDVDの映像特典として、ジョージ・イーストマン博物館が修復した本作の着色版が収録されている[67]。2014年5月4日の第30回ロサンゼルス・アジア太平洋映画祭でも、本作は『蛟龍を描く人』とともに上映された[68]。 脚注注釈

出典

参考文献

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia