|

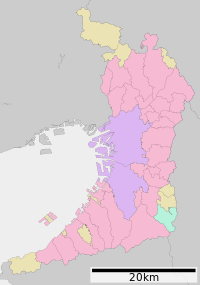

渋川廃寺跡 渋川廃寺跡の位置する渋川天神社 渋川廃寺跡(しぶかわはいじあと)は、大阪府八尾市渋川町・春日町にある古代寺院跡。史跡指定はされていない。 概要 渋川天神社社殿・JR大和路線 大阪府東部、長瀬川(旧大和川本流)の左岸、現在の渋川天神社付近に位置する[1]。所在地は「ホーチャクジ(寳積寺/宝積寺/宝着寺/法着寺)」という地名が残っており、1944年に田中重久の論考が出て以降、『太子傳玉林抄』にある「澁河寺」に同定されるようになった[2]。現在は寺域をJR西日本大和路線が横断しており、1989年度(平成元年度)以降に発掘調査が実施されている[2]。 現在までの発掘調査では伽藍の詳細は明らかでない。出土瓦の様相によれば飛鳥時代前期の7世紀前半頃の創建と推定され、平安時代中期までの存続が認められる[2]。中河内地域では最古の古代寺院に位置づけられるとともに、一帯の古代豪族である物部氏および物部氏支族の阿刀氏との関係が推察されるとして注目される遺跡になる[2]。 遺跡歴

遺構現在は主要伽藍のうち塔の遺構のみが知られる。発掘調査では塔基壇が検出されている[2]。奈良時代後半以降の再建と推定されることから、『続日本紀』神護景雲3年(769年)10月21日条に称徳天皇が行幸したと見える「龍華寺」を渋川廃寺に比定する説が挙げられている[2]。また「塔分」・「下村寸」銘の平瓦が認められることから、渡来系氏族の下村主氏が塔に葺く瓦を寄進したと推測される[2]。 寺域から出土した瓦のうち、創建期瓦は単弁八弁蓮華文軒丸瓦で、飛鳥時代前期の7世紀前半頃と推定される[2]。蘇我氏系の豊浦寺系の瓦になり、中河内地域の古代寺院としては最古級である[2]。また複弁八弁蓮華文軒丸瓦・均整忍冬唐草文軒平瓦の組み合わせがあるが、これは奈良時代前期の法隆寺西院伽藍様式であり、天平19年(747年)の『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』に見える渋川郡・志紀郡の法隆寺領との関連が推測される[2]。さらに平安時代中期の軒丸瓦も出土しており、この頃までの寺院存続が認められる[2]。

考証渋川廃寺と物部氏の関係(物部氏も仏教を信仰していたとする説)について、山本昭は、廃寺跡から出土した瓦は推古11年(603年)頃のものであり、また当地は四天王寺領となっている土地が多いため、守屋の田や奴の一部が渋川寺建立にあてられたと反論した。そして、当地は上宮家が影響力をもつ法隆寺と四天王寺を結ぶ道の中間にあるために寺が建てられたのであって、『太子伝玉林抄』の内容(推古天皇が御願し聖徳太子建立した)とするのは史実を反映していると主張した[3][4]。また、平林章仁や小笠原好彦も渋川廃寺と物部氏の関係を否定している[5][6]。 なお近年では、平安時代後期に再興された龍華寺(跡地は八尾市陽光園)の前身寺院になるとする説も挙げられている[2]。 脚注参考文献(記事執筆に使用した文献)

関連文献(記事執筆に使用していない関連文献)

関連項目座標: 北緯34度37分9.58秒 東経135度35分29.72秒 / 北緯34.6193278度 東経135.5915889度 |

Portal di Ensiklopedia Dunia