|

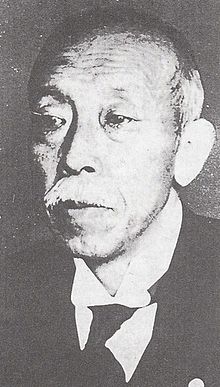

清水澄

清水 澄(旧字体:淸水 澄、しみず とおる、1868年9月27日〈慶応4年8月12日〉 - 1947年〈昭和22年〉9月25日)は、日本の憲法学者。法学博士。栄典は正二位勲一等。 学習院教授、慶應義塾大学部法律科教授を経て、行政裁判所長官、帝国美術院院長、枢密院議長を歴任した。帝国学士院会員。日本国憲法施行後に国体の危機を憂えて自殺した。 人物1884年(明治17年)、帝国大学法科大学仏法科首席卒業。その後、東京府・内務省勤務を経て、学習院教授。1898年から1901年までドイツとフランスに留学する。1905年(明治38年)、法学博士取得。次いで慶應義塾大学部法律科教授(憲法・行政法担当)。1926年(大正15年)2月27日帝国学士院会員。 宮内省及び東宮御学問所御用掛となり、大正天皇、昭和天皇に憲法学を進講した。行政裁判所長官、枢密院顧問官・副議長となった。 1935年(昭和10年)、文部大臣の松田源治が始めた帝国美術院改革を背景に、帝国美術院院長に就任。既に枢密院にいる法律畑の清水の就任は意外性を持って受け取られたが、1899年(明治31年)から2年間、学習院教授としてドイツ、フランスに留学した際、各国の古美術の保存に関する制度調査を嘱託されたこともあり、完全に門外漢という訳ではなかった[1]。 第二次世界大戦敗戦後、1946年(昭和21年)6月13日最後の枢密院議長に任ぜられる。 枢密院が廃止され、公職追放となり[2]、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された後の同年9月25日、日本の国体の危機を憂い、熱海錦ヶ浦海岸から投身自殺を遂げた。墓所は青山霊園。 遺言に当たる「自決ノ辞」には、

と記し、大日本帝国憲法に殉じ、自殺をすることと、その自殺が中国の戦国時代の楚国の屈原が汨羅(べきら)の淵に投身自決した故事に倣ったことが記されている。 国家総動員法の審議が第73回帝国議会で行われた際、「この法案は憲法違反とはいえない」という考えを示した。原田熊雄からこのことを聞いた西園寺公望は「清水なんかに憲法が判るもんか」とコメントしている[3]。 金沢市の石川護國神社には、「清水澄博士顕彰碑」がある。 家族栄典・授章・授賞

著書

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia