|

川口田麦山

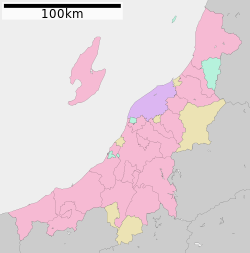

川口田麦山(かわぐちたむぎやま)は新潟県長岡市の大字。旧北魚沼郡田麦山村[4]。郵便番号は949-7512[2]。 地理川口田麦山は、長岡市川口地区中部から南部にかけての大字で1896年(明治29年)に合併するまでの北魚沼郡田麦山村にあたり、川口地区南部の大半を占める。北で西川口、東で魚沼市下島・原、東南で魚沼市明神、南で十日町市中条、西南で十日町市東下組、西で小千谷市岩沢・川井に隣接している。魚沼丘陵内に位置するかつては養蚕、近年では稲作を中心とした農業地域であるが、かつては油田が存在し石油を生産しており、跡地には田麦山油田記念碑が建てられている。油田廃井後は過疎化が進み、全戸下山する集落も出たが、電機工場の進出がみられる[4]。 河川

小字

歴史古代・中世田麦山地内では縄文時代の遺跡として浦無沢遺跡・上玄入遺跡が発掘されているが、弥生時代の生活痕は検出されていない。 当地は和名抄の魚沼郡剌上郷にあたるが、正確な位置は比定されていない。中世に入ると、下川郷十九半名のひとつとして田麦山の名が現れる。この地域には1495年(明応5年)に小田原から退いて当地内南部の山ノ相川に拠った大淵氏の支配下であった。大淵氏は1561年(永禄4年)の上杉謙信の小田原攻め(小田原城の戦い (1560年))に際しては新田一族の田中氏に付き従って出陣した。1542年(天文11年)に起きた天文の乱において、田中氏当主である田中太郎左衛門長義が越後国守護上杉定実の側につき、長尾為景と対立したが、為景没後、田中氏の自立承認と引き換えに守護代長尾晴景に帰服した[5]。 近世江戸時代に入ると、田麦山村は高田藩に属した。1643年(寛永20年)に魚沼郡を8分割した川口組に属し、川口宿への助郷の対象となった。江戸初期に高田藩に属していた田麦山村は、1681年(天和元年)の越後騒動の結果、高田藩が改易されると天領となった[4]。1861年(文久元年)になると会津藩の支配となった。 近代・現代1889年(明治22年)の町村制施行に伴い現在の田麦山の境界とほぼ同じ田麦山村が成立したが、1954年(昭和29年)には東山村の一部とともに川口村と合併し、川口村大字田麦山となった。1957年(昭和32年)、川口村の町制施行に伴い、川口村大字田麦山は川口町大字田麦山となった。田麦山の油田試掘が成功したのもこの頃[6] で、第三紀油層分布の北端にあたるこの地域は古くから腐水の湧出日量が多いことから有望視され、大正時代に試掘が行われていたが、その当時は失敗に終わっていた[4]。1956年(昭和31年)7月に寺泊層の深層油田の開発を行い、翌年以降9本の自噴井を掘り当てることに成功した。年間1万6000キロリットルの石油と1日9,000立方メートルの天然ガスを産出した。しかし、1959年(昭和37年)前後をピークに生産量は減少し始め、1990年代には田麦山地内6集落への都市ガス用生ガスを産出するのみの廃井となっている[4]。油田の衰退の結果、当地では挙家離村者が続出し、山ノ相川地区では1973年(昭和48年)に全戸が西川口に移転した。但し水田は出作として耕作を続け、農家は貸別荘として利用されている[4]。2011年(平成22年)3月31日の川口町の長岡市への合併に伴い川口町大字田麦山は長岡市川口田麦山と改称された[7]。 地名の由来『元禄郷帳』には「古は田麦村」と記されており、田麦の名の由来としてはたむ木の多い所、峠の地主神に対する手向け(タムケ)等諸説ある[4]。川口町の長岡市への合併に伴い、旧町名の「川口」が田麦山に冠称された。 沿革

史跡世帯数と人口2018年(平成30年)2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである[1]。

小・中学校の学区市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる[8]。

交通バス道路施設

閉鎖された施設

脚注

関連項目

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia