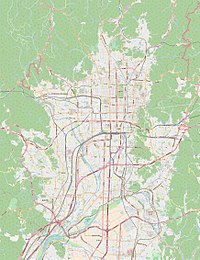

3 km

甲塚

円山

蛇塚

双ヶ岡1号

段ノ山

清水山

天塚

垂箕山

天塚古墳(あまづかこふん[2]/あまつかこふん)は、京都府京都市右京区太秦松本町にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定されている。

概要

太秦・嵯峨野地域の主な古墳

| 期 |

古墳名 |

形状 |

規模 |

石室全長 |

築造時期 |

陵墓・史跡

|

|

垂箕山古墳 |

前方後円墳 |

65m |

|

5c末-6c初頭 |

宮内庁治定墓

|

| 3 |

天塚古墳 |

前方後円墳 |

73m |

(8.1m) |

6c前半 |

国の史跡

|

| (7.7m)

|

4

・

5 |

清水山古墳 |

前方後円墳 |

57m |

|

6c中葉-後半 |

(消滅)

|

| 段ノ山古墳 |

前方後円墳 |

|

|

(消滅)

|

| 双ヶ岡1号墳 |

円墳 |

44m |

15.8m |

6世紀後半 |

なし

|

| 衣笠山1号墳 |

円墳 |

26m |

(6.0m) |

なし

|

| 6 |

蛇塚古墳 |

前方後円墳 |

75m |

17.8m |

6c末-7c初頭 |

国の史跡

|

円山古墳

(大覚寺1号墳) |

円墳 |

50m |

14.7m |

陵墓参考地

|

狐塚古墳

(大覚寺4号墳) |

円墳 |

28m |

(12.8m) |

なし

|

入道塚古墳

(大覚寺2号墳) |

方墳 |

30m |

11.2m |

陵墓参考地

|

南天塚古墳

(大覚寺3号墳) |

円墳 |

25-30m |

8.1m |

(埋没)

|

| 御堂ヶ池1号墳 |

円墳 |

30m |

(8.3m) |

京都市登録史跡

|

| 7 |

甲塚古墳 |

円墳 |

38m |

14.4m |

7c前半 |

なし

|

| 広沢古墳 |

円墳 |

30m |

12.0m |

なし

|

京都盆地(山城盆地)西部、嵯峨野台地の南縁に築造された古墳である。1887年(明治20年)に副葬品が出土しているが、発掘調査は行われていない。

墳形は前方後円形で、前方部を南方向に向ける。墳丘は2段築成。墳丘外表では円筒埴輪が検出されているほか、墳丘周囲には周濠が巡らされる。埋葬施設は2基の横穴式石室で、いずれも後円部に構築される。また周辺では、北西に陪塚と推定される円墳1基がある。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀前半頃と推定される。嵯峨野地域では、本古墳のほかにも蛇塚古墳(墳丘長約75メートル、国の史跡)・垂箕山古墳(墳丘長約63メートル、仲野親王墓)・清水山古墳(墳丘長約60メートル、非現存)などの後期古墳の分布が知られ、これらは嵯峨野一帯を開発した渡来系氏族の秦氏一族の墓と推測される[7]。

古墳域は1978年(昭和53年)に国の史跡に指定された[2]。現在では石室2基のうち1基への立ち入りは制限されている。

遺跡歴

墳丘

墳丘の規模は次の通り。

|

|

『日本古墳大辞典』・

『国指定史跡ガイド』・

国指定文化財等データベース[2]

|

『京都市の地名』・

『京都府埋蔵文化財情報』

|

| 墳丘長

|

73m |

71m

|

| 後円部

|

直径

|

40m |

45.5m

|

| 高さ

|

8m / 9m[2] |

8m

|

| 前方部

|

幅

|

50m |

58m

|

| 高さ

|

8.5m / 9m[2] |

8.4m

|

墳形は前方部が発達した後期古墳の様相を示す。墳丘長は嵯峨野の古墳のうちで蛇塚古墳(墳丘長75メートル)に次ぐ規模になる[2]。

埋葬施設

後円部開口石室 俯瞰図

後円部開口石室 展開図

くびれ部開口石室 俯瞰図

左に羨道、右に玄室。

くびれ部開口石室 展開図

埋葬施設としては横穴式石室2基が構築されている。2基はいずれも後円部に位置し、一方は後円部西側に、もう一方はくびれ部に開口する(両石室は直交)。

- 後円部西側開口石室

- 無袖式石室で、後円部中央から北西方向に開口する。石室の規模は次の通り。

- 全長:約10メートル

- 幅:2メートル(中央)、1.1メートル(開口部)

- 高さ:約2メートル(中央)

- 側壁は壊石の乱石積みによる。現在は奥壁寄りで稲荷の祠を祀る。

- くびれ部開口石室

- 片袖式石室で、後円部中央から南西方向に開口する。推定規模は次の通り。

- 全長:7.7メートル

- 玄室

- 長さ:4.7メートル

- 幅:1.7メートル(中央)

- 高さ:約2メートル

- 羨道

- 長さ:約3メートル

- 幅:1.2メートル

- 高さ:1.5メートル

- 側壁は壊石の乱石積みによる。こちらも現在は奥壁寄りで稲荷の祠を祀る。

- 後円部西側開口石室

-

内部(奥壁方向)

-

内部(開口部方向)

-

開口部

- くびれ部開口石室

-

玄室(奥壁方向)

-

玄室(開口部方向)

-

羨道(開口部方向)

-

羨道(玄室方向)

-

開口部

出土品

1887年(明治20年)出土の副葬品は次の通り。『日本古墳大辞典』ではいずれの石室からの出土か不明とするが、『京都市の地名』ではくびれ部開口石室からの出土とする。

- 玉類

- 金銅製中空丸玉 7

- 仿製鏡

- 鉄刀 3

- 鉄鏃

- 馬具類 - 鉄地金銅製杏葉・鏡板など。

- 須恵器 - 器台・広口壺。

現在、これらの出土品は京都大学総合博物館に所蔵されている。

清水山古墳

清水山古墳跡碑

天塚古墳の北東には、かつて清水山古墳(しみずやまこふん)が存在した。形状は前方後円墳。1973年(昭和48年)に破壊されて消滅している。

墳丘長は約60メートルを測った。埋葬施設は横穴式石室。築造時期は5世紀末-6世紀初頭頃と推定され、天塚古墳に先行する首長墓とされる。

文化財

国の史跡

- 天塚古墳 - 1978年(昭和53年)3月3日指定[2]。

現地情報

所在地

交通アクセス

関連施設

- 京都大学総合博物館(京都府京都市左京区吉田本町) - 天塚古墳の出土品を保管(常設展示なし)。

周辺

脚注

参考文献

(記事執筆に使用した文献)

- 史跡説明板(京都市設置)

- 地方自治体発行

- 「天塚古墳・清水山古墳」『京都市内遺跡試掘立会調査概報』 昭和59年度、京都市文化観光局、1985年。 - リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」。

- 「天塚古墳」『京都府埋蔵文化財情報 (PDF)』65号、京都府埋蔵文化財調査研究センター、1997年、41-42頁。 - リンクは京都府埋蔵文化財調査研究センター。

- 事典類

- その他

関連文献

(記事執筆に使用していない関連文献)

- 「太秦村天塚及び清水山古墳」『京都府史蹟勝地調査會報告』 第三冊、京都府、1922年。 - リンクは国立国会図書館デジタルコレクション。

- 京都大学考古学研究会 編「各古墳の概要 > 天塚古墳、清水山古墳」『嵯峨野の古墳時代 -御堂ヶ池群集墳発掘調査報告-』京大考古学研究会出版事務局、1971年。

- 京都市 編「古墳時代 > 右京区」『史料京都の歴史』 第2巻 考古、平凡社、1983年。

- 奥村清一郎「嵯峨野の前方後円墳」『京都考古』第72号、京都考古刊行会、1993年、1-6頁。

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

天塚古墳に関連するカテゴリがあります。