|

壬生寺

壬生寺(みぶでら)は、京都市中京区壬生梛ノ宮町にある律宗の大本山の寺院。本尊は地蔵菩薩。開山は園城寺(三井寺)の僧快賢。中世に寺を再興した融通念仏の円覚上人が創始したとされる「大念仏狂言」を伝える寺として、また新選組ゆかりの寺としても知られる。古くは地蔵院、宝幢三昧寺[1]、心浄光院と号した。京都では珍しい律宗(総本山は奈良・唐招提寺)寺院である。塔頭の中院(本尊・十一面観音)は洛陽三十三所観音霊場第28番札所。 歴史園城寺(三井寺)の僧快賢が、正暦2年(991年)に自身の母のために定朝作の地蔵菩薩像を本尊として五条坊門壬生(現・壬生寺の東方)の地に寺院を建立した。寛弘2年(1005年)には堂供養が行われ、この時小三井寺と名付けられたという[2]。承暦年間(1077年 - 1080年)に白河天皇の行幸があり、この際に地蔵院の寺号を賜ったといわれる[3]。 建暦3年(1213年)、当寺の信者であった平宗平によって現在地に移される。しかし、正嘉元年(1257年)2月に火災によってすべての伽藍を焼失した。正元元年(1259年)、平宗平の子である平政平と律宗の僧で融通念仏も行っていた円覚上人によって復興され、寺名を宝幢三昧寺とし、以来当寺は律宗の寺院となった。また、次第に寺名は地名から壬生寺とも呼ばれるようになっていく。 大念仏会の際に上演される重要無形民俗文化財の「壬生大念仏狂言」(壬生狂言)は正安2年(1300年)に円覚上人が始めたものと伝えられる[4]。 大永8年(1528年)2月、本堂と南門以外が壊れてしまったが間もなく復興された。 江戸時代に入っても庶民からの信仰は厚く、塔頭も地蔵院(現・本坊)、中之坊(現・中院)、南之坊、竹之坊、西之坊、梅之坊、東之坊、安養院、寂静庵、西岸庵、宝蔵坊、福乗坊があった。 天明8年(1788年)1月、天明の大火によって全山焼失してしまう。翌寛政元年(1789年)、新たに大念仏堂が建立されるとこれまで本堂で行われていた壬生大念仏狂言は以降は大念仏堂で行われるようになった。文化8年(1811年)、これまで南向きであった本堂が東向きとなって再建され、他の堂舎も次第に復興していった。 江戸時代後期の幕末には京都の治安維持を目的に活動した新選組(当初は壬生浪士組といった)の本拠地である屯所が壬生村の八木邸(当寺の北側)に置かれた。屯所が西本願寺に移転してからも当寺境内は引き続いて新選組の兵法調練場に使われ、武芸などの訓練が行われた。その縁で境内には局長近藤勇の銅像や、新選組隊士の墓である壬生塚がある(近藤勇の墓とされるものは、当寺以外にも会津若松市、三鷹市などに存在する)。 明治に入ると廃仏毀釈などの影響で塔頭は衰微し、中之坊(現・中院)しか残らなかった。 当寺旧本尊の地蔵菩薩半跏像(鎌倉時代後期の作)は、「壬生地蔵」、「延命地蔵」と呼ばれ信仰を集めていた。 しかし1962年(昭和37年)7月25日、放火により本堂、四天王像、金鼓とともに焼失[5]。現在の本尊・地蔵菩薩立像は、火災後に本山の唐招提寺から移されたものであり、1967年(昭和42年)に本堂も復興した。 境内

文化財重要文化財

典拠:2000年(平成12年)までに指定の国宝・重要文化財については、『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)(毎日新聞社、2000)による。 焼失した重要文化財

重要無形民俗文化財

京都市指定名勝

行事

前後の札所

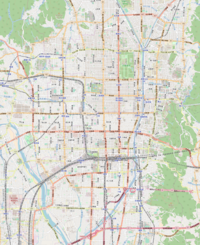

アクセス脚注

関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia