|

吸光分光法  吸光分光法(きゅうこうぶんこうほう、英:Absorption spectroscopy)とは、試料との相互作用によって起こる電磁波の吸光量を周波数または波長の関数として測定する分光技術である。 試料は、放射場からエネルギー(この場合は光子)を吸収する。吸収の強度は周波数の違いによって変化し、この変化が吸収スペクトルとして表れる。吸光分光は可視光に限らず、目的に応じて電磁スペクトル全体にわたって計測される。 吸光分光法は分析化学の手法として、サンプル中の特定の物質の存在を決定したり、さらに同時にその物質の存在量を測定するために用いられる。 特に赤外線・可視光線・紫外線領域での分光は分析手法として広く一般的となっている。 分析化学以外にも、天文学での分光観測や、分子・原子物理学の研究、リモートセンシングなど多くの分野で吸光分析法が使われている。 吸収スペクトルを測定する実験的手法は多岐にわたるが、最も一般的な手法は放射したビームを直接試料に照射し、試料を透過した光の量を波長ごとに検出器で測定するものである。透過してきた光のエネルギーは、吸収量を計算するために使われる。 光源や試料の配置、検出手法は、用いる波長帯や測定目的によって大きく依存する。 以下は吸光分光法の主な種類である[1]。

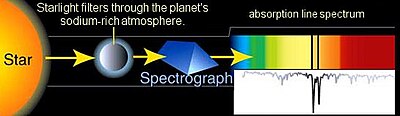

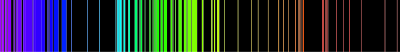

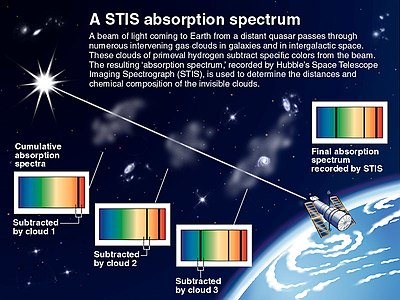

吸収スペクトル 物質の吸収スペクトルは、入射した電磁波の全波長範囲に対して、その物質が吸収した光量の割合である。 吸収スペクトルは、主に試料中に含まれる原子や分子の組成によって決定される[2]。 分子や原子における任意の2つの量子状態間のエネルギーの違いに相当する波長の電磁波が強い吸収を受ける。全スペクトルの中で2つの状態間の遷移によって起こった吸収は吸収線と呼ばれ、通常スペクトル中に多数表れる[3]。 吸収線が表れる波長や吸収される相対強度は、試料物質の電子構造や分子構造に強く依存する。また、吸収波長は試料中の分子の相互作用や、固体中の結晶構造、温度・圧力・電磁場といった外的環境要因にも依存する。吸収線自体の幅と形状は、試料または測定器の系のスペクトル密度や状態密度に依存する[4]。 理論吸収線は、分子や原子で誘発される量子力学的変化の違いによって分類される。 吸収によって分子の回転準位が変化する際に生じる吸収線を回転スペクトルと呼ぶ。この吸収線はマイクロ波領域で見られる。類似のものとして、分子の振動準位の遷移の際に生じる吸収線は振動スペクトルと呼ばれ、赤外線領域で見られる。 電子吸収線は、原子や分子の電子配置の変化によって生じ、可視光線や紫外線領域で見られる。同じ原子中の電子でも、重原子の内殻電子の励起に際して発生する吸収線はよりエネルギーの高い波長で起こり、X線吸収線と呼ばれる。 これらの変化は、複数の遷移が組み合わさることでその結合エネルギーが新たな吸収線として、組み合わさる前のそれぞれの波長とはまた違った波長に表れることもあり、振動と回転が合わさった振動回転スペクトルなどが知られる[5]。 吸収線の波長はこれら量子力学的変化によるエネルギー遷移によってまず決定されるが、いくつかの相互作用によってその周波数がさらにシフトすることもある。シフトの原因として、電磁場との相互作用のほか、隣接しあう分子同士が及ぼす効果もある。たとえば、気相の分子で観測された吸収スペクトルは、その分子が液相や固相に移ると、近くの分子からより強い相互作用を受けるため吸収線が気相の時からシフトする。 吸収線の線幅や形状は、電磁波を吸収する試料そのものの他、計測に使う装置や試料を取り巻く物理環境によっても変化する。吸収線の形状は通常ガウス分布やローレンツ分布をとる。スペクトルの形状を用いず、吸収強度と線幅だけで吸収線の状態を記述することもある。 吸収線の下部分の領域を積分することで得られる積分強度は、吸収する物質の量に比例する。この強度は試料の温度や、試料と入射光との量子力学的相互作用によって変化する。この相互作用は遷移双極子モーメントによって決定され、遷移が起こる前の低位のエネルギー準位と、起こった後の上位のエネルギー準位に依存する[6]。 吸収線の幅は、吸収スペクトルを記録する分光器によって決まることがある。分光器は、どれだけ狭い幅でスペクトルを記録できるかの分解能がそれぞれ決まっており、観察される線幅もこの解像限界によるものである可能性がある。それよりも広い幅の線幅が記録されたときは線幅の原因は吸収体の物理環境にある。試料が液体や固体の場合は隣接しあう分子の距離が気体に比べてより近いため強い相互作用を起こし、気相で測定するより吸収線の線幅が広くなる。試料の温度や圧力が高くなっても、線幅は広くなる。ほかの理由として、複数の遷移波長が極めて近い値であるとき、複数の吸収線が重なり合って1本の広い吸収線に見えていることもある[7]。 透過スペクトルとの関係吸収スペクトルと透過スペクトルは実質的にはほとんど等しいもので、吸光度と透過率との関係式によって両者は数学的に容易に変換できる。透過スペクトルは透過光の強さを示すので、吸収が最も弱くなる波長で最大値をとる。 吸収スペクトルは吸収の度合いを表す関数なので、透過スペクトルとは逆に吸収が最も強くなる波長で最大値をとる。 発光スペクトルとの関係 物理学において放出とは、物質が電磁波の形でエネルギーを放つことを指す。この放出は、物質中の分子や原子のエネルギー状態が吸収とは逆に上位から下位に遷移する際に起こることがあり、その際吸収が起こる波長と同じ波長に相当するエネルギーを放出する。そのため、吸収スペクトルは発光スペクトルから決定することもできる。 ただし、発光スペクトルの強度パターンは吸収スペクトルとは全く異なるため、両者は等価とは言えない。両者の変換には、アインシュタイン係数を用いて計算する必要がある。 散乱・反射スペクトルとの関係物質の散乱スペクトルと反射スペクトルは、その物質の吸収スペクトルと屈折率の両方に影響される。 光学的に記述すると、吸収スペクトルは吸収係数によって記述され、吸収係数と屈折率はクラマース・クローニッヒの関係式によって定量的に定式化される。 そのため、吸収スペクトルは散乱スペクトルと反射スペクトルからも求めることができるが、この変換には通常近似や単純なモデル化を要するため。得られる吸収スペクトルも近似的なものとなる。 応用 吸光分光法はその特徴と定量性から、分析化学の分野で広く使われている[8]。 吸収スペクトル中の様々な特異の吸収線により、混合物中から物質をそれぞれ区別して検出でき、これを生かして多くの応用法が確立されている。 たとえば、赤外ガス分析器は、空気中の窒素や酸素、水やその他予想される物質の吸収線とは異なる線を検出することで、汚染物質を判別し特定することができる[9]。 この特徴により、未知の試料物質を、計測した吸収スペクトルと対照用の様々な物質の吸収線のライブラリを比較することで特定することもできる。多くの場合、参照ライブラリーに試料物質と同定できる物質がなかったとしても、得られた吸収線から物質の特徴を定性的に評価できる。たとえば、赤外線領域のスペクトルには、分子中の酸素-炭素結合や水素-炭素結合によって生じる吸収線があり、そのスペクトルから未知試料の分子構造のヒントを得ることができる。 ランベルト・ベールの法則を用いることで、吸収スペクトルによって得られた吸光度から物質の存在量を定量的に求めることもできる。ただし、物質の絶対濃度を決定するにはその物質の固有の吸収係数が既知である必要がある。 試料の吸収係数の中には、対照用の物質から導出できるものもあれば、既知の濃度の物質で較正した標準スペクトルから決定できる場合もある。 リモートセンシング分析技術としての分光法の強みの1つとして、測定器と試料が直接触れることがないという点が挙げられる。 試料から分光光度計へ届く光そのものにスペクトルの情報が含まれているため、測定はリモートで実施できる。 リモートでの分光測定が役に立つ場面は数多くあり、例えば有毒物質を試料とする測定や危険な環境下での測定でも、測定者や装置にリスクを負わせることなく測定が可能となる。また、試料と装置が触れないことは、クロス・コンタミネーションの恐れがないという利点を持つ。 リモートでの分光測定は、実験室での通常の分光測定にはない課題もいくつか存在する。 例えば、試料と分光光度計の間の空間にもスペクトル吸収の作用がある可能性がある。これらの吸収が、試料による吸収線を覆い隠したり、混同させたりする可能性がある。さらにこれらのバックグラウンドの干渉も、一定ではなく時間とともに変化していくこともある。 リモート分光測定での放射光源は、太陽光や高温物体からの熱放射のような環境に起因するものも多いので、こうした光源のスペクトルの変化と試料の吸収によるスペクトルを区別する必要がある。 これらの課題を簡単に解決する手法として、差分吸光分光法が用いられている[10]。 この方法ではスペクトルの差分のみに注目することで、測定対象から分光器までの長い空間で起こる大気エアロゾル粒子による吸収やレイリー散乱による減光の効果を打ち消すことができる。この方法は、地上や気球・衛星からの地球のリモートセンシングに応用されており、地上から対流圏や成層圏の大気中の微量気体についての測定を行うことができる。 天文学 天体分光学はリモート分光の一部として特に重要な分野である。 この場合、測定対象は地球から遠く離れているため、測定に使える情報源がそもそも電磁波に大きく限定される。 天体分光でのスペクトルは、吸収スペクトルと発光スペクトル(輝線スペクトル)の両方を含んでいる。 天文学での吸収分光法は、特に星間雲の研究やそこに含まれる分子の決定において非常に重要である。 さらに、太陽系外惑星の研究が急速に発達してからは、限られた観測手段から惑星の情報を得るうえで吸収分光法は不可欠な手段となっている。トランジット法によって惑星を検出する際、惑星が主星の前面を通過した際の主星の光を分光することで、惑星の大気の吸収スペクトルを得ることができる[11]。このスペクトル情報から、大気の組成や気温・気圧、スケールハイトを得ることができ、これらの情報を組み合わせることで間接的に惑星の質量も導出できる[12]。 原子・分子物理学量子力学における理論モデルによれば、原子や分子の吸収スペクトルは、それらの原子量や分子量、電子構造や分子構造といった他の情報に関連付けることができる。そのため、実験的にこれらの物理量を決定する手法として吸光分光法は広く使われている。例えば、マイクロ波分光法では分子結合の結合長や結合角を高精度で決定できる。 さらに、吸光分光法による測定結果から、量子力学の理論的予想が証明されたり新しく進歩することもある。例えば、ウィリス・ラムらによって水素原子の吸収スペクトル中に後にラムシフトと呼ばれるずれが見つかった際、それは当時の理論では予想されていなかった。 この発見を契機として、ラムシフトを説明するための量子電磁力学が朝永振一郎らによって急速に発展し、朝永やラムらをはじめ多くの物理学者がノーベル物理学賞を受賞した。現在ラムシフトは微細構造定数の決定に利用されている。 実験的手法基礎的手法吸光分光法の最も基本的な方法は、光源を発光させてから、まず試料を通さず光源のスペクトルを分光器と光検出器を組み合わせた分光光度計で測定し対照用のスペクトルを取得し、次に光源と測定器との間に試料を配置し再度スペクトルを測定し、2つのスペクトルを組みあわせて試料の吸収スペクトルを得るというものである。 試料のスペクトル単独では、実験条件(光源特有のスペクトル、試料と光源・測定器間にある空気などの媒質による吸収、検出器の波長依存の特性など)の影響を受けるので正確な吸収スペクトルを得ることはできない。そこで、試料のスペクトルと同じ実験条件下で影響を受けた対照用のスペクトルと組み合わせて条件由来の効果を打ち消すことで、試料自体による吸収スペクトルを得ることができる[13]。 幅広い波長の電磁波でスペクトルをカバーするために、光源も多様に用いられている。分光法においては、一度に広い波長範囲を測定できるように光源もなるべく広い波長で安定して発光することが求められる。 光源の中には、発光原理からして広範囲の波長がカバーされるものもあり、たとえば赤外線領域における黒体放射やグローバー、可視領域での水銀灯や紫外線領域でのX線管が挙げられる。 近年ではこれらの波長範囲をすべて一度にカバーできる光源として放射光が用いられることもある。また、一度に発光する波長範囲は限られているものの、発光波長が可変で広い波長範囲に対応している光源もあり、マイクロ波領域でのクライストロンや赤外から紫外領域でのレーザー光源が挙げられる。 光源と同様に、検出器も測定したい波長領域に大きく依存する。ほとんどの検出器は広い波長範囲に感度を持ち、測定で要求される感度やノイズ量に応じて検出器が選択される。吸光分光法に広く使われる検出器として、マイクロ波領域でのスーパーヘテロダイン受信機、ミリ波~遠赤外線領域でのボロメータ、赤外線領域でのテルル化カドミウム水銀などの半導体検出器、可視・紫外領域でのフォトダイオードや光電子増倍管などが挙げられる。 そして検出器と光源が広い範囲をカバーしても、その範囲内でスペクトルを決定するには高い波長分解能での測定が要求される。多くの場合、分光器を用いて光を波長ごとに分解し、波長ごとに検出器でエネルギーを測定することで広範囲の光を分解している。 また、干渉法を用いる方法もあり、フーリエ変換赤外分光光度計はその高い分解能で広く普及している。 吸収分光の実験の際に考慮すべきその他の点として、光を試料や検出器に誘導するための光学系と、試料を保持する容器であるキュベットがある。ほとんどの紫外・可視・近赤外線での吸光分光では高精度な石英ガラス製のキュベットが必要である。光学系もキュベットも、試料による吸収を隠したり干渉したりしないよう、測定する波長に対してそれら自身による吸収の影響が少なくなければならない[14]。 波長の条件によっては、空気中の気体による吸収が干渉する影響をなくすために、真空中や貴ガス中で測定することもある。 特殊な実験的手法特に限られた目的で、以下のような特殊用途の実験手法がある。

関連項目脚注

外部リンク

|