|

佐渡海峡

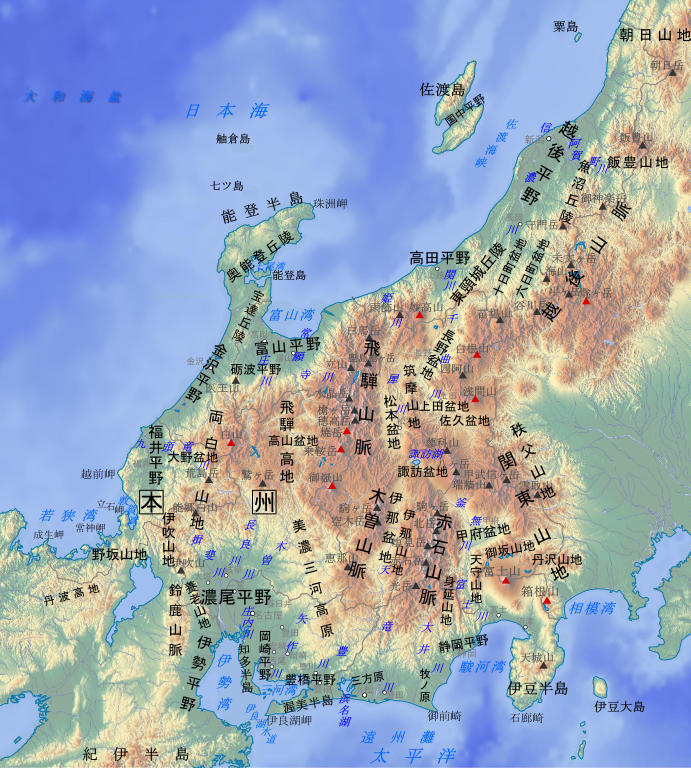

佐渡海峡周辺の地形図

佐渡海峡(さどかいきょう)は、新潟県佐渡島と本土(本州)との間にある海峡。越後(新潟)と佐渡の間にある海峡であることから越佐海峡(えっさかいきょう)とも呼ばれる[1]。 地理深さ200m程度の大陸棚で、新潟市の角田岬から佐渡市の鴻ノ瀬鼻までの31.5kmが最短距離である。沖合いは沿岸漁業に適している[2]。天気が良ければ対岸が見える。この海峡を通って佐渡島と新潟県本土を佐渡航路船(佐渡汽船)が定期的に結んでいる[3]。 航路1871年(明治4年)に明治政府が国産初の鉄船とされる「新潟丸」と予備船「北越丸」を就航させ開設された[4]。 1881年(明治14年)に明治政府は両船を平野富二と荒川太二へ貸し下げ運航を委託[4]。新潟港 - 夷港(のちの両津港)間に「新潟丸」、新潟港 - 直江津港間に「北越丸」、新造した「相川丸」を新潟 - 直江津間と富山県伏木 - 沢根間に就航させた[4]。 一方、1878年(明治11年)には若林玄益が民間人向けの航路を開設[4]。1885年(明治18年)に、若林と市橋藤蔵、斎藤喜十郎により越佐汽船会社(資本金6,000円)が設立され「度津丸」が就航した[4]。さらに越佐航路には星野和三次が「両津丸」を就航させたほか、新潟 - 酒田間航路に「三吉丸」を就航していた樋口次郎平の三吉丸汽船会社も参入し、激しい競争となったが、1894(明治27)年に三吉丸汽船が所有する2隻が越佐汽船に売却されたことで競争は収束した[4]。 1890年代半ば以降は越佐汽船のほぼ独占状態となったが、収益性の高い本土間の航路に注力していたため佐渡島民から反発が高まっていった[4]。1910年(明治43年)に本間金五郎が佐渡同業組合(のちに合資会社佐渡汽船商会に改組)を結成して翌年から「国東丸」による貨物輸送を開始した[4]。1913年(大正2年)2月には佐渡商船(資本金15万円)が設立され、「国東丸」や「第二十二永田丸」などが就航し、1914年9月には「第一佐渡丸」を就航させた[4]。越佐汽船の保有船に比べて佐渡商船の「第一佐渡丸」は船舶の性能が高かったため(所要時間4時間)、越佐汽船は運賃の値下げで対抗した[4]。 両社の競争が激化したため、佐渡出身の県会議員だった野沢卯市が新潟県知事の北川信従に斡旋を要請し、越佐航路で得た収益を合算して使用船舶の総トン数により両社へ配分する共同計算方式(佐渡商船が60%、越佐汽船40%)が成立した[5]。その後、越佐汽船は1918年(大正7年)年に新潟汽船に改称した[5]。 その後も共同計算方式は維持されたが、前佐渡地域での佐渡商船の航路運営への不満から1923年1月に前佐渡汽船(資本金3万円)が設立された[5]。前佐渡汽船は1927年(昭和2年)7月に新たに越佐商船(資本金10万円)を設立した[5]。1927年以降、新潟県議会では3社を県営に移管する議論が浮上したが、事態が進展しなかったため半官半民とすることで決着し、1932年(昭和7年)4月に佐渡汽船が設立された[5]。 →「佐渡汽船」を参照

脚注

関連項目外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia