|

二子塚古墳 (大阪府太子町)

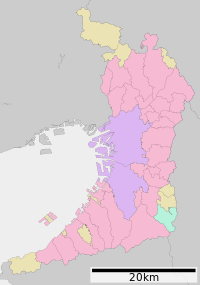

磯長谷古墳群分布図 二子塚古墳(ふたごづかこふん)は、大阪府南河内郡太子町山田にある古墳。形状は双方墳。磯長谷古墳群を構成する古墳の1つ。国の史跡に指定されている。 概要 大阪府南東部、二上山山麓の磯長谷において、金剛山地から伸びる台地状丘陵上に築造された古墳である。これまでに盗掘に遭い[1]、墳丘も中央部が大きく土取りがなされているほか[2]、戦後に墳丘上・石室内の調査が[1]、2016年度(平成28年度)以降に墳丘の発掘調査が実施されている[3]。 墳形は双方形という特異なもので、北東-南西方向に一辺約25メートルの方墳2基が並列して連接される[3][4]。墳丘は3段築成[3]。各方墳(東墳丘・西墳丘)は1辺25メートルで、墳丘全長は東西約66メートルを測る[3]。墳丘外表で葺石・埴輪は認められないものの[1]敷石が認められ[3]、墳丘周囲には周溝の掘削が認められる[3]。埋葬施設は2基の横穴式石室で、東西各墳丘にほぼ同形同大の石室として構築されて南西方に開口し、石室内面には漆喰が塗抹される[1][5][3][6]。各石室内部にはこれもほぼ同形同大の家形石棺が各1基据えられ、その蓋石は縄掛突起が退化しカマボコ形をなす[1][5][3][6]。遺物のほとんどは失われており、羽釜形土器(一説に後世の骨壷)・小皿形土器・鉄釘の出土のみが知られる[5]。 この二子塚古墳は、古墳時代終末期・飛鳥時代の7世紀後半頃[7](または7世紀中頃[5]/7世紀前半頃[8])の築造と推定される。双方墳という特異な形式は、合葬が一般化する終末期当時の風習を受けて生み出されたと推測される[1][5]。被葬者は明らかでないが、第33代推古天皇(628年崩御)・竹田皇子(薨去年不詳)の真の合葬陵墓とする伝承がある[1][5][8][6]。現合葬陵墓である山田高塚古墳(二子塚古墳西方約200メートル)とは似た様相であり、考古学的にはいずれが真陵墓であるか明らかでないものの、両古墳が当時の天皇陵クラスの古墳であることは確かとされる[5]。 古墳域は1956年(昭和31年)に国の史跡に指定されている[4]。 遺跡歴

墳丘墳丘の規模は次の通り[3]。

墳丘は3段築成で、石室上の墳丘は版築状の盛土であるほか、墳丘3段目は急斜面で立ち上がるという終末期特有の様相を示す[3]。東西墳丘の築造に関しては、東墳丘の築造後に西墳丘が築造されたとする説がある[5][1]。また東西墳丘間の中央部には高まり(南北軸の長方形壇か)を伴う[9]。

埋葬施設 東石室 中央に刳抜式家形石棺。埋葬施設は横穴式石室2基で、東墳丘・西墳丘に各1基が構築され、いずれも南西方向に開口する[3]。それぞれの規模は次の通り[3]。

東石室・西石室とも、側石には切石に近い程度の加工を施した石が用いられ、それを2・3段に積んで隙間に礫石が充填されたうえで、隙間・面上に漆喰が塗抹される[3]。羨道は極めて短く、人頭大の礫石を積んで閉塞される[5][3]。横穴式石室の小型化や石室内面の漆喰塗抹は古墳時代終末期の様相とされる[3]。 東西の各玄室内には二上山凝灰岩製の刳抜式家形石棺が各1基据えられている[3]。石棺の規模は次の通り[3]。

石棺2基とも、蓋石の縄掛突起は退化して欠き、また蓋石形状も退化してカマボコ形をなす[1][3]。棺身にはいずれも小口側に盗掘孔があり、棺内部で遺物は検出されていない[3]。 文化財国の史跡脚注

参考文献(記事執筆に使用した文献)

関連文献(記事執筆に使用していない関連文献)

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia