|

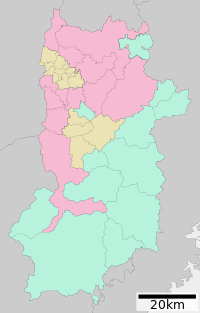

三陵墓古墳群 東古墳から西古墳(左奥)を望む 三陵墓古墳群(さんりょうぼこふんぐん)は、奈良県奈良市都祁南之庄町にある古墳群。3基が奈良県指定史跡に指定されている。 概要奈良県東部、奈良盆地の東の大和高原の都祁盆地(都介野)において、都介野岳から北に延びる小丘陵上に営造された古墳群である[1]。前方後円墳1基(東古墳)・円墳2基(西古墳・南古墳)の計3基から構成される。これまでに、東古墳では墳丘について、西古墳では墳丘・埋葬施設について発掘調査が実施されている。 3基のうち東古墳は墳丘長110メートルを測る大型前方後円墳で、都祁盆地ひいては大和高原・宇陀地域では最大規模になる点で注目される。また西古墳では多数の竪櫛など豊富な副葬品が検出されている。営造時期は、古墳時代中期-後期の5世紀前半(西古墳:5世紀中頃に追葬)・5世紀後半(東古墳)・6世紀代(南古墳)頃と推定される。被葬者は明らかでないが、西古墳・東古墳は都祁盆地(都介野)の首長墓と想定され、『古事記』・『日本書紀』に見える都祁直・闘鶏国造との関連性が指摘される[2]。 3基の古墳域は1996年(平成8年)に奈良県指定史跡に指定された[3]。現在では西古墳・東古墳は史跡整備のうえで「三陵墓古墳群史跡公園」として公開されている。 遺跡歴

一覧西古墳

西古墳は、古墳群のうち西に位置する古墳。形状は円墳。1951年(昭和26年)・1995年(平成7年)に墳丘・埋葬施設の発掘調査が実施されている。 墳形は円形で、直径約40メートル・高さ約5メートル、墳頂部の直径約16メートルを測る[5][2]。墳丘は1段築成[2]。墳丘外表では葺石のほか、円筒埴輪列(朝顔形埴輪含む)が認められる[5][2]。埋葬施設としては次の2基が検出されている[5][2]。

副葬品のうちでは、竪櫛が多量に認められる点が特筆される[2]。 築造時期は墳丘・第1主体部が古墳時代中期の5世紀前半頃、第2主体部が5世紀中葉頃と推定され、東古墳に先行する首長墓に位置づけられる[5][2]。

東古墳

東古墳は、古墳群のうち東に位置する古墳。これまでに明治末年に発掘されているほか、墳丘の発掘調査が実施されている。 墳形は前方後円形で、前方部を西方に向ける。墳丘は3段築成[6]。墳丘の規模は次の通り[6]。

墳丘の第1段目は地山整形により、2・3段目は盛土により構築される[6]。墳丘外表では葺石のほか、円筒埴輪列(朝顔形埴輪含む)・形象埴輪(家形埴輪)が認められる[6][2]。埋葬施設は未発掘のため明らかでない[6][2](箱式木棺粘土槨と伝承[4])。副葬品として、銅鏡2面・玉類・鉄製武器・工具類の多数出土が伝えられる[2]。 築造時期は古墳時代中期の5世紀後半頃と推定され、西古墳に続く首長墓に位置づけられる[6][2]。

南古墳 南古墳 墳丘 南古墳は、古墳群のうち南に位置する古墳(北緯34度35分34.30秒 東経135度57分29.00秒 / 北緯34.5928611度 東経135.9580556度)。形状は円墳。これまでに発掘調査は実施されていない。 墳形は円形で、直径約16メートルを測る[7]。古墳時代後期の6世紀頃の築造と推定される[7]。 文化財奈良県指定文化財

脚注参考文献(記事執筆に使用した文献)

関連文献(記事執筆に使用していない関連文献)

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia