|

リステリア

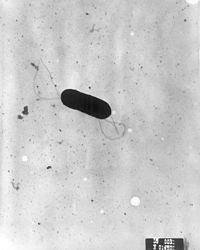

リステリア (Listeria) とは、グラム陽性桿菌のリステリア属に属する細菌の総称。リステリア属には10種が含まれるが、このうち、基準種であるリステリア・モノサイトゲネス (L. monocytogenes) にはヒトに対する病原性があり、医学分野では特にこの菌種のことを指す。 リステリアという学名は、消毒法を開発した英国の外科医ジョゼフ・リスターを記念して献名されたものである。 リステリア属の特徴リステリア属は、通性嫌気性の無芽胞(芽胞を形成しない)グラム陽性桿菌に分類される。カタラーゼを有すること、低温 (4℃) での増殖が可能なこと、耐塩性がある(6%以上の食塩に抵抗性のある)こと、運動性があることから、他のグラム陽性無芽胞桿菌と区別される。自然界では、鳥類、魚類、昆虫、ヒトや動物の糞便や乳のほか、食品中や土壌など極めて広く分布する常在菌の一種である。 リステリア属には8種が含まれるが、このうち基準種であるリステリア・モノサイトゲネスはヒトに感染してリステリア症の原因になる病原体である。このほか、L. seeligeriがヒトから分離されることがあるが、きわめてまれである。またL. ivanoviiはヒツジに感染して流産の原因になることが知られている。 リステリア・モノサイトゲネス リステリア・モノサイトゲネス (L. monocytogenes) は、1926年にケンブリッジの動物舎における流行感染に伴い、E.G.D. Murrayにより発見された。リステリア属の基準種であり、0.5x1 µm程度の大きさの、通性嫌気性〜微好気性の短桿菌である。通性細胞内寄生性菌であり、細胞内では細胞骨格を形成するアクチンを利用して細胞質内を移動し、さらに隣接する細胞に侵入するという特徴を持つ。本菌で汚染された乳製品や食肉などを介してヒトに感染し、リステリア症の原因となるほか、ヒツジやウシなどの家畜に感染して流産や敗血症の原因になる、人獣共通感染症の病原体の一つである。 細菌学的特徴菌体の周囲に4本の鞭毛(周毛性鞭毛)を持ち、これを利用して水中などで運動する。ただしこの鞭毛は25℃培養では観察されるが、37℃ではしばしば失われる。ヒツジまたはウサギ血液寒天培地では、弱いβ溶血性を示す。この溶血は黄色ブドウ球菌によるCAMP試験によって増強され、これらが本菌種を同定する上で重要である。この溶血性は溶血素(ヘモリジン)の一種であるリステリオリジンOによる。 リステリアの細胞内侵入リステリアは、感染した宿主の細胞内と細胞外の両方で増殖することが可能な、細胞内寄生体(通性細胞内寄生菌)の一種である。リステリアは、菌体表面にInlA(E-カドヘリンに対するアドヘシン)やInlB(Metなどに対するアドヘシン)を発現し、それらを介して腸上皮細胞や肝細胞などに付着する。菌体は細胞に比べると非常に小さいことから、この付着はあたかも細胞が菌を飲み込むような形になる。ファスナー機構と呼ばれるこのような様式のエンドサイトーシスにより菌は細胞内に取り込まれる。その後、リステリアはリステリオリジンOによりエンドソームに大きい孔をあけて脱出し細胞質内に侵入する。一方、リステリオリジンOはマクロファージなどの食細胞による殺菌機構(ファゴサイトーシス)から逃れる際にも利用される。 細胞質内に抜け出したリステリアは、栄養を吸収して分裂により急激に増殖する、また、宿主細胞の細胞骨格の一つ、マイクロフィラメントを形成するアクチンを利用して細胞質内を移動することが可能である。菌体の片端でアクチンを再構成して重合させて積み上げ、これを足場にする形で推進力を得る。菌が移動した跡にアクチンの繊維が残って彗星の尾やロケットのように見えるため、この現象はコメットテイル、アクチンロケットなどとも呼ばれる。アクチンロケットによる細胞質内の移動は、リステリア以外では赤痢菌およびリケッチアに見られる。また、感染した細胞内を移動するだけでなく、隣接する細胞にアクチンロケットを伸ばして貫入し、その細胞内に侵入して感染を広げることが可能である。 病原性→詳細は「リステリア症」を参照

感染源リステリア・モノサイトゲネスは、食肉や乳製品、野菜などにも存在し、これらを介して経口的にヒトに感染することがある。リステリア症は人獣共通感染症であり、従前はペットなどからの感染が疑われていたが、1980年代にコールスローの原料となったキャベツからの感染が明らかになって以来、食品からの感染ルートが判明して、重要な食品媒介感染症の一つだと考えられるようになった。ただし、健常者での発症がまれなことや、発症までの期間が数時間~数週間と幅がある事などから、原因になった食品の特定には至らない場合も多い[1]。調理用食肉のリステリア汚染状況の調査によれば、食肉用の動物の保菌率は、牛1.2%・鶏0%と低く食肉加工後の汚染率は20.8%で、加工施設内での二次汚染が疑われる[2]。食肉の汚染率は、10 - 40%と考えられている[2]。 臨床症状食品媒介感染症であるが、細菌性食中毒にある典型的な急性胃腸炎症状は通常示さないことが特徴である[3]。潜伏期間は平均すると数十時間とされているが、患者の健康状態、摂取菌量、菌株の種類の違いにより発症するまでの期間は大きく左右されると考えられるため、その幅は数時間から概ね3週間と長く、1ヶ月以上のこともある。健常者が発病することはまれだが、(1) 加齢や他の疾患などで免疫力が低下している人、(2) 妊婦、に感染した場合には、重篤な疾患となることがあり、リステリア症と呼ばれる 38 - 39℃の発熱、「頭痛」「悪寒」「嘔吐」などの症状がおきる。重症になると脳脊髄膜炎をおこし、意識障害や痙攣を起こすこともある。臨床的には髄膜炎も敗血症も、一般的な細菌感染によるものと鑑別が困難であり、髄液の検査所見にも特徴的なことがない。従って、患者の髄液、血液および臓器などからリステリア・モノサイトゲネスを検出することが診断確定のために必須である。リステリア・モノサイトゲネスであるかどうかは培養による確認が必要である[3]。

食品衛生の観点から食物の味や匂いを変えない[1]。リステリアは−4 ℃でもゆっくりと増殖可能であるが、−18 ℃では増殖しない。10 %の食塩水の中でも増殖し、30 %の食塩水にも耐える。食肉製品に使用許可になっている程度の亜硝酸塩にも抵抗性があり、これが食肉加工製品からも検出される理由の1つと考えられる。 つまり冷蔵庫での保存や塩分の添加、亜硝酸塩への抵抗性など、他の菌の増殖を抑えられるような環境で増殖して感染の原因になる場合がある。近年の食品保存や輸送技術の発達に伴い、冷蔵輸送や長期冷蔵保存が増えたことが、リステリア症の発生の一助であると言われている。 冷蔵庫を過信せず、長期間冷蔵保存でき、加熱せずに食べることができる食品には注意が必要となる[4]。リステリア菌は熱に弱く、食品衛生法に規定された条件で不活化すれば、十分に安全性が確保される。汚染の実態は、欧米と変わらないと考えられる[5][6]。食中毒が疑われる場合は、24時間以内に最寄りの保健所に届け出る。 規格基準2014年(平成26年)12月25日には、ナチュラルチーズの成分規格にリステリア・モノサイトゲネスに関わる試験項目が追加された[7] [8]。

主な出来事

参考資料

出典

脚注

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia