|

ペン効果

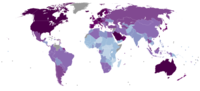

ペン効果(ペンこうか、英:The Penn effect)は、為替レートを用いて国の一人あたり所得の通貨単位を統一して所得水準の国際比較すると、高所得国と低所得国の差が過大に推定されること[1]。ペン・ワールド・テーブルに因んだ名前である。 概要ペン効果によると、低所得国では物価水準が低いため、ドル建て一人あたりGDPで測った所得水準が示唆するよりも実際には貧しくないことを示唆する。 例ある高所得国での一人当たり年収が400万円、ある低所得国での一人あたり年収が40万円であるとする。これらの数字の比をとると、高所得国は低所得国よりも10倍所得水準が高いことになる。しかし、例えば高所得国での1食あたりの費用が1000円、低所得国では100円であるとする。このとき、高所得国では年収400万円を使って4000回分の食事を賄える。低所得国でも年収40万円を使って4000回分の食事を賄える。このように、その国での貨幣の購買力を考慮すると、食事回数で測った所得水準は2国間で同じになる。単純に400万円/40万円=10倍のような計算をして所得水準の比較をすることができないことが示唆される。 歴史購買力平価説によると、財のバスケットの費用は、通貨単位を統一すると世界中どこでも同じ水準になることを予測する。しかし、1950年代以降、ペンシルバニア大学の研究グループは、高所得国ではシステマチックに物価水準が高いことから、各国の通貨の購買力を調整すると、低所得国の所得水準は通貨変換後の一人当たり所得が示唆するほど低くないという実証的事実を示す[2][3][4]。 1964年に理論的解釈としてバラッサ・サミュエルソン効果が提示される[5][6]。バラッサ・サミュエルソン効果は、貿易財セクターの生産性上昇が非貿易財セクターの価格水準を上昇させ、購買力平価からの乖離を生み出すというものである[1]。さらに、その後の研究でペン効果が生じる様々なチャネルについて議論された[7]。 説明ペン効果を説明するものとして、新古典派経済学のバラッサ・サミュエルソン効果がある。高所得国よりも低所得国で物価水準が低いことが明らかにされている。例えば、2013年1月のデータによると、ビッグマックはノルウェイでは7.84ドルで、エジプトでは2.39ドルであった。一物一価の法則によると、同じ財であればどこの国でも同じ通貨で測った価格が等しくなるはずである。しかし、実際には一物一価の法則が成立していないことから、貿易障壁の存在などによって市場が完全には統合されていないことが示唆される。また、ビックマックは非貿易財であるから、国家間で価格差が存在しても価格差を収斂させるような裁定取引を行うことができない。 含意所得水準の国際比較をするような実証研究では、単なる一人当たり所得ではなく、購買力調整済み(英: Purchasing Power Parity Adjusted)一人当たり所得を用いることが推奨される。 出典

|

Portal di Ensiklopedia Dunia