|

トゥパンダクティルス

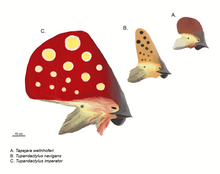

トゥパンダクティルス Tupandactylus (「トゥパンの指」の意味。トゥパンとはトゥピ族の雷神のこと)は、ブラジルのクラト累層の白亜紀前期から知られる翼竜類の属の一つ。骨質の部分と軟組織の部分とからなる巨大な頭骨のトサカが特徴である。トゥパンダクティルス属にはおそらく2種が含まれ、両者は体サイズとクレストの形状が異なる。トサカは、オオハシの鮮やかな嘴のように、仲間に対する信号やディスプレイに用いられたと思われる。トゥパンダクティルスのトサカは、吻の上に発達していた半円形の部分と、模式種であるトゥパンダクティルス・インペラトル T. imperator の場合では後頭部へ向かって伸びる骨性の分枝から構成される。第二の種であるトゥパンダクティルス・ナヴィガンス T. navigans にはその分枝構造がなく、クレストがより垂直である。軟組織の印象化石から、そのトサカの骨質部はケラチン質からなる構造でさらに大きく拡大されていたことがわかっている。ナヴィガンス種の完全なトサカは、頭骨の残りの部分の上を、高く鋭い帆のような "ドーム"で覆っていた。タペヤラ・インペラトルとして知られていた種は、現在は本属の模式種として扱われている。 記載 トゥパンダクティルス・インペラトルは、4つのほぼ完全な頭骨によって知られる。ホロタイプはMCT 1622-Rで、クラト累層で発見された部分的な下顎骨を含む頭骨である。年代はアプチアン~アルビアン、約1億1200万年前と思われる[1]。これは最初はタペヤラの種として記載された[2]が、後の調査で独自の属が設立された。 頭骨は歯がなく、基部のみが骨質である顕著な矢状稜を備える。トサカの正面から高い骨質の竿が上方後ろ向きに伸びる。そしてトサカ後部には骨質の分枝が後頭部から後ろ向きに伸びる。トサカの大部分はケラチン質と思われる軟組織からなり、2本の骨の支柱によって支えられている[3]。追加の頭骨 CPCA 3590 が2011年に記載された。この標本は下顎骨をよりよく保存しており、インペラトル種にはタペヤラと同様に、下顎先端下部に上顎と非対称のキール状クレストを有していたことがわかっている。 いくつかのトゥパンダクティルスの標本は顎の先にケラチン質の嘴の痕跡を残している。しかしながらこれは下顎の突起部に限定されていた。そのような標本の一つにはさらに下顎を覆う単純な羽状の繊維を保存しているものがある[4]。  分類 2006年の初めにケルナーとカンポス(この属の命名者)を始めとする研究者たちはタペヤラ属として記載された3種 (T. wellnhofferi、T. imperator、 T. navigans) が解剖学的構造および他のタペヤラ類との関係の両方において実際には属レベルで違っており、新しい属名を付ける必要があると結論づけた。しかし、種の分割方法については多くの異論がある。ケルナーとカンポスはまずインペラトル種のみを考慮し、トゥパンダクティルスを命名した[3]。 しかし、アンウィンとマーティルが2007年に発表した別の研究では、以前はタペヤラに割り当てられていたナヴィガンス種は、実際にはタペヤラ・インペラトルと最も近縁であり、タペヤラと分けて新しい属に分類すべきと結論づけられた。2007年には、有名な研究者ペーター・ヴェルンホファーを称えるシンポジウムで、ヴェルンホファーの亡妻イングリッドに献名して、アンウィンらは新しい属名をイングリディア Ingridiaとした。しかし彼らは2007年の論文でこの学名を公表したとき、この属の模式種としてナヴィガンスではなくインペラトルを指定した上でナヴィガンスもこの属に含まれるとした[5] 。さらに、アンウィンらの論文は、ケルナーとカンポスの似た内容の論文の発表の数ヶ月後まで公開されなかった。したがって、両方の記載者が模式種としてインペラトルを使用したので、イングリディアはトゥパンダクティルスのジュニアシノニムとみなされる[6]。 ナヴィガンス種はしばらくの間手を付けられなかったが、2007年のアンウィンらの結論を支持した後の2011年の研究でトゥパンダクティルス属として正式に再分類された[4]。  以下は2014年のアンドレスらによる分析に基づくクラドグラム[7]。

飛行の模倣 テキサス工科大学の古生物学者シャンカール・チャタジー (Sankar Chatterjee)、フロリダ大学の航空技術者リック・リンド (Rick Lind)、彼らの学生であるアンディ・ギデオン (Andy Gedeon) とブライアン・ロバーツ (Brian Roberts) を含む研究チームは、この翼竜の物理学的かつ生物学的特徴(皮膚・血管系・筋肉・腱・神経・頭部クレスト・骨格等)を模倣し、オリジナルと同様に飛行するだけでなく歩行や帆翔も行う無人航空機(プテロドローンと名付けられた)を開発しようと努めている[8]。頭部にある巨大で薄く方向舵のような帆は、現代の航空機におけるフライトコンピュータと似たような機能を持った感覚器官として働き、この動物の飛行機動性にも貢献した。「この動物はコウモリと鳥の良いところを併せ持つ」とチャタジーは言う。「彼らはコウモリの機動性を持ちながら、アホウドリのように滑空することもできた。現生の動物でこの動物の敏捷性と能力に比肩しうるものはない。彼らは1億6000万年にわたって生存し続けたのだから、のろまな動物ではなかった。空は彼らの群れによって暗くなったであろう。彼らは当時の飛行動物として支配的な地位にいた」「我々は彼らが実際に大洋を越えられるほど長時間風に乗って帆翔することができたことを明らかにした……。彼らは帆のように翼を広げることにより、水上を進むカタマランと同じようなやり方でほんのわずかな風さえも利用することができた。彼らはほとんど努力せずにすばやく離陸し長距離を飛行することができた」[9] しかし、この研究の正確さについてはこれからも議論が必要である。タペヤラ科はキジ目の鳥類の滑空能力と同じ程度の短い翼を持ち、そのような翼は地上性生活やよじ登るような行動様式に適応したものである。さらに加えて、トサカの航空力学的機能については一切の証拠が認められておらず[10][11]、チャタジーは一見したところこれらの推論に対する最近の航空力学的研究を無視している[12]。 出典

関連項目 |

Portal di Ensiklopedia Dunia