|

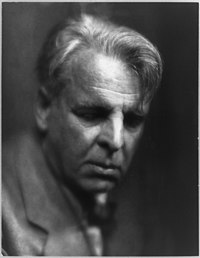

ウィリアム・バトラー・イェイツ

ウィリアム・バトラー・イェイツ(William Butler Yeats、1865年6月13日 - 1939年1月28日)は、アイルランドの詩人・劇作家・思想家[1]。散文、批評も書き、ジャーナリスト、オカルティストであり、独自の思想を展開した[2]。現代詩の世界に新境地を切り拓き、20世紀の英語文学・現代詩において最も重要な詩人の一人とされ、20世紀の英語圏で「最も偉大な詩人」という評価も定着している[3][2][4]。生涯の多くをイギリスを拠点に活動した[5]。 ケルト復興運動の立役者の一人であり、幼少の頃から親しんだアイルランドの妖精譚などを題材とする抒情詩で注目され、民俗学の方面でも優れた業績を残した[6]。アイルランド独自の演劇はイェイツとオーガスタ・グレゴリーの活動に始まり、彼は戯曲を書き、仲間と劇場を設立し、マネージャーとして運営して、アイルランド演劇運動を主導し、アイルランド文芸復興の担い手となった[7][8][2][4]。 1922年から6年間、アイルランド上院議員も務めた[9]。1923年にはノーベル文学賞を受賞[10]。 「夢見るケルト」と呼ばれ、「天上的」な調べを奏でる抒情詩人であり、アイルランド社会の無知・蒙昧・狂信に挑み続けた闘士であり、政治家としての職務に勤しみながら、瞑想的な詩作の探求を深めるといった、多くの顔を持ち、ひどくアクロバティックな忙しい日々を過ごし、常人の理解を超える多重的な人生を生きた[11]。 詩人としての評価は、彼の死後急速に確立した[12]。英詩としては、現実と対峙し唯美主義を脱した後期の詩集『塔』(1928年)、『螺旋階段』(1933年)等が最も高く評価されており[13][14]、日本では能の影響を受けて執筆した戯曲「鷹の井戸」(1916年初演)や、初期の抒情詩「湖の島イニスフリー」などが広く知られている[3]。 来歴アイルランドの宗教・社会構造と家族 イェイツ家は、6代前にイングランドのヨークシャー地方から移住した、いわゆるニュー・イングリッシュ࣮[注 1]で、曾祖父と祖父はアイルランドのイギリス国教会系のプロテスタントの教区牧師だった[15]。曾祖父の母はオールド・イングリッシュ[注 2]の名家でキルデア県の貴族バトラー家[注 3]の血を引いており、イェイツ家はバトラー家との婚姻関係を誇りに思い、イェイツのミドルネームはこれにちなんでいる[15][16]。貴族の血を引くイェイツ家もキルデア県にわずかに土地を持ち、不在地主として地代を得ていた[17]。イェイツ家の家風は厳格で、イェイツは「何か居心地の悪い重苦しいものを感じた」と語っている[18]。 イェイツ家は、アングロサクソンのプロテスタントであるアングロ・アイリッシュで、ゲーリック・アイリッシュと言われる土着のケルト系ローマ・カトリック(アイリッシュ・カトリック)の人々からは区別される存在だった[19]。彼の幼年時代は、プロテスタント・アセンダンシー[注 4](アイルランド征服に従って移住したプロテスタントの子孫で、アイルランドにおける排他的・優越的な地主の支配者層)と、カトリックの小作人、という支配者・被支配者の構造がはっきりとあった[17]。「アングロ・アイリッシュのもつ孤独」は、幼年時代のイェイツのジレンマの核となった[20][17]。多数派のカトリックとは信仰を共有できず、プロテスタントに対しては物質的な成功への関心に反発を感じた[2]。  父ジョン・バトラー・イェイツは、父や祖父と同じように聖職に就くのを避けて、法律を学んで弁護士資格を取り、法律家として将来を嘱望されていたが、結婚後に子どもが生まれると、画家になる決意を固め、後に肖像画家になった[16][21]。英文学者の野中涼は、「経済的な配慮なしに、自分の本当にしたいことだけをする、と強く決心した人だったそうである。」と述べている[21]。母スーザン・イェイツ(旧姓ポレックスフェン)はアイルランド西部スライゴの、海運業と製粉業を営む裕福な商人の家の娘で、美しく感受性豊かで、この地方の民間伝承に深く親しんでいた[18][22][23]。漁師たちの間に気軽に入り(夫はそうした行いを嫌っていた)、彼らに伝えられた伝承や物語を聞くことを好んだ[18]。母は不安定な画家の生活に失望し、家事も上手ではなく、4人の子ども達にとってあまり良い母親ではなかったという[18]。実家のあるスライゴに激しい愛着を持ち、アイルランドを離れることを嫌い、長い病弱の生活で内向的な性格を強めていった[18]。 イェイツ家の祖先には、イギリスやイギリス人に反感を持ったり、アイルランドのカトリックに同情的な人もおり、父ジョンは政治に無関心な穏健な画家だったが、芸術家でないイギリス人には冷淡であり、母のポレックスフェン家の人々は王党派プロテスタントで、カトリックや愛国主義者を軽蔑していたが、にもかかわらずイギリス生まれの人々に反感を持っており、イェイツの周囲には反英的な空気が漂っていた[24]。 イェイツ家は芸術一家で、妹のスーザン・メアリー・イェイツ (リリー) とエリザベス・イェイツ(ロリー) は画家・工芸家・デザイナーになり、ジャック・バトラー・イェイツは父と同じ画家になった[23]。 幼年期から第一詩集まで 1865年6月13日、イングランドの支配下にあったアイルランドのダブリン県サンディマウント・アベニューに生まれた[25]。弁護士になるはずだった父は、子どもが生まれると突然突然画家になると言い出し、単身ロンドンに行き、美術学校で絵の勉強を始めた[21][26]。イェイツが2歳のときに母と共にロンドンへ移り、父と合流した[26][27]。4年ほどロンドンで暮らし、2年ほどアイルランド港町スライゴの祖父母のもとに預けられ、8歳までいわば野育ちのように成長し、叔母たちが読み書きを教えようとしたが、いつも挫折しており、周囲は正常な知能に欠けると思ったほどであった[28][26][29]。文法はわからず、字は汚く、スペルミスだらけで、生涯スペルミスは治らなかった[29]。イェイツはやせ細った繊細な少年で、嘲笑われることを特に嫌っていたが、威厳ある祖父は無口で厳しく、母の姉妹には毒舌で横暴な人もおり、イェイツは大勢の叔父や叔母を恐れ、心が傷つくことも少なくなかった[30]。ポレックスフェン家の人々は、彼の父のジョンを敗者とみなし、イェイツを父のレプリカと見ており、一方父は、ポレックスフェン家を「不愉快な人たち」と思っており、イェイツの国語力の低さにポレックスフェン家の「負」の資質を見て、彼にあれこれ言っては自尊心を傷つけた[29]。父は息子の教育に熱心だったが、そのやり方は時に暴力を伴うものだった[31]。子ども時代の思い出は大部分が苦痛に満ちたものだったと言うが、「無限に辛抱強い」ナースのエリ・コノリと、イェイツに詩を次々読んで聞かせた隣人のエスター・メリックがおり、イェイツの家族は、メリックがイェイツから詩人を引き出したと信じていたという[29]。ポニーや遊び相手の犬もおり、周囲は美しく幻想的な自然にあふれていた[29]。また、スライゴ周辺には父方の曾祖父に連なるイェイツ一族が暮らしており、イェイツは父方の親族とも交流があった[32]。ポレックスフェン家はイェイツ一族を落ちぶれていると思い、イェイツ一族はポレックスフェン家を「裕福で、富を鼻にかける」と思い、互いに好意を抱かなかった[32]。それでも、いつしか母の故郷であるスライゴは、特別な場所、故郷となっていき、母と子どもたちはスライゴは世界一美しいという思いを共有し、イェイツはイェイツ一族とスライゴのつながりに特別なものを感じた[32]。 9歳の時にロンドンに呼び戻され、以後子供時代をロンドンで過ごした[26][18]。ロンドンでの子ども時代は暗いもので、激しい民族的偏見の中で学校生活を送った[18][33]。12歳から約4年間初めてロンドンのハマスミスにある学校に通ったが、英語にアイルランド訛りがあり、虚弱だったが誇り高い様子を見せていたため、「頭のおかしいアイルランド人」「外国人」と繰り返し罵られ喧嘩になり、当時華奢だったイェイツは一度も勝てず、暴力を振るわれて何度も目の周りに痣を作り、悲しみと怒りを爆発させた[34][28]。成績は平凡で、得意科目は特になく、学校で習うイギリスの歴史も他人事のように感じた[28]。ロンドンで暮らす一家は、スライゴのポレックスフェン家をたびたび訪れ、彼は学校の休みのほとんどを祖父母の元で過ごした[2]。こうした環境の中、スライゴへの激しい郷愁とロンドンへの憎悪を育むことになった[34]。スライゴの湖にあるイニスフリーの小島で将来暮らすことが、少年時代から育んだ夢だったという[35]。ある屈強で運動が得意な少年からボクシングを習い、ややましな状況になるまで、一方的ないじめが続いた[34]。 イェイツにとって、母や、多くの海洋冒険譚をもつ剛気な祖父、土地や家にまつわる物語や不思議な体験をもつ祖母、変わり者の叔父ジョージ、多くの伝承説話(『ケルトの薄明』に収録)の語り手であった女中のメアリー・バトルといった、スライゴのポレックスフェン家の人々は、アイルランドの伝承を受け継ぐ親密な伝承集団であった[18]。後年に書いた『自叙伝』で、幼い頃弟の死の前夜に、母と使用人が妖精バンシーの泣き声を聞いた、という逸話を書き残している[36]。スライゴの美しい風景や、母やポレックスフェン家の人々等から聞いたアイルランドの習俗や妖精伝説は、スライドをイェイツの原風景とし、アイルランドへの愛着、アイルランド人としての自覚をはぐくみ、後の詩作の重要な着想源となった[18][37][24]。また、8、9歳の頃父にウォルター・スコットの『最後の吟遊詩人の歌』や『アイヴァンホー』を読んでもらい大きな感銘を受け、『最後の吟遊詩人の歌』から、大きくなったら魔法使いになる夢を抱いたという[38]。 幼年期から青年期は、プロテスタント・アセンダンシーが没落し、新勢力にとって替わる時期であり、イェイツ家が先祖から受け継いだ所有地は、19世紀後半に勃発した3度のアイルランド土地戦争で地代がどんどん下落し、イェイツが15歳の頃には、土地に何重にも抵当権が設定されたあげく売却され、地代収入がなくなった[17][39]。 地代収入がなくなった一家は、1881年にダブリン県へ戻った。イェイツはダブリンの高校に通い、父にギリシア語とラテン語を習い、シェイクスピアやウォルター・スコットの作品を読んだが、その学力では大学進学は難しいと言われ、父と同様に画家を志してメトロポリタン美術学校に入学し、ここで他の芸術家や詩人と出会った[2][40]。執筆を開始し、ダブリン大学の同人誌に「彫像の島」(The Island of Statues)と題する牧歌劇の習作を連載している[41]。 父とその画家仲間はラファエル前派の中心人物たちと関わりがあり、イェイツは1980年代からラファエル前派と関わりがあった[42]。彼は父の強い影響下にあり、15、16歳の頃、父からウィリアム・ブレイクを教わり、父のブレイク理解はラファエル前派的なものだった[43]。また、父にブレイクと共に「画家詩人」として勧められたラファエル前派のロセッティに「他の絵がかすむほど」の強い影響を受ける[42]。  科学の時代に反発を感じていたイェイツは、この頃美術学校の同級生で幻視者(日本でいう霊感のある)のジョージ・ウィリアム・ラッセルから神秘思想や東洋の宗教について教わり、これに傾倒し、友人6人とオカルティズム研究会「ダブリン神秘哲学協会」を組織した[44][8][45][2]。1885年頃に神智学協会のヘレナ・P・ブラヴァツキーの紹介で、バラモン僧で神智学協会会員のモヒニ・チャタジー[注 5]をダブリンに招き、友人たちを集めて神秘的なインド哲学の話を聞き、イェイツはこれによりインド哲学に接近し、インドを扱った詩を多く書いた[46][22]。また、詩人のキャサリン・タイナンに誘われて出席した交霊会で、頭蓋骨のヴィジョンに体が震えだし、壁に体をぶつけたりテーブルをひっくり返し、人々に彼こそが霊媒だと言われる体験もしている[47]。 この頃遠縁の赤毛の少女ローラ・アームストロングに恋しており、これが初恋だった[48]。10代の頃はイギリス詩人のP・B・シェリーやエドマンド・スペンサーに夢中になり、その技巧的なスタイルを模倣しており[49]、烈しく野性的だった初恋の少女を主題にジョン・キーツ風の恋愛詩を書いている[48]。  1885年20歳時に、「妖精たちの歌」「さまざまな声」の2編が初めて「ダブリン大学レビュー」3月号に掲載された[44]。同年、フェニアン運動と呼ばれたアイルランド独立運動を主導したアイルランド共和国同盟のカリスマ的指導者ジョン・オリアリーと出会い、これをきっかけに愛国主義者という自覚を持つようになった。フィニアン運動の参加者はほとんどカトリックだったが、青年アイルランド党のリーダートーマス・ディヴィスによる、出自に関わらずアイルランドを愛し国に仕える者はアイルランド人であり、虐げられたアイルランドの歴史を認識しアイルランドに住む多様な人々が互いに和解することでアイルランドが再び一つの国になるという考えに賛同していた[50]。オリアリーは、ディヴィスの詩に感銘を受けて愛国主義者となり、アイルランドの民族精神を表現できる文学者育成の必要を痛切に感じており、イェイツの才能と愛国心を見抜いてディヴィスら愛国者の詩を貸し与え、イェイツは作品のアイルランドへの思いに強く共感を覚え、自分が書くべきテーマを見出していった[50]。以前から興味があったアイルランドの歴史・伝説・民話を深く研究するようになり、これを題材とする物語を書き始めた[50][51]。イェイツはブレイクを読んで神秘思想や幻視が詩の重要な部分を担うと考えており、ケルト文化への関心とインドやオカルトへの傾斜はほぼ同時に起こった[52]。イェイツのナショナリズムは、アイルランドの文化がイギリスのロンドンに、そして世界に通用する、独自性のある豊かなものだと知らしめることだった[52]。民族自治・オカルティズム・アイルランドの伝統への関心といった要素は、初期イェイツの創作に大きな影響を及ぼすことになる[53]。青年アイルランド党の機関誌には、愛国心を鼓舞し、男たちを闘争に駆り立てる詩が数多く掲載され、その詩選集は大ベストセラーとなっていたが、イェイツは芸術として低品質な政治的プロパガンダが「偉大な叙事詩」として扱われることに憤慨し、青年アイルランド党の詩を厳しく批判したため、ダブリンで激しい攻撃に晒されることになる[54]。  イェイツは2年で絵の才能に見切りをつけて、22歳のとき美術学校を退学。筆一本で身を立てる決意をする[39]。1987年以降、ロンドンを中心に活動した[52]。 父は自分の画家としての技量に自信を持っており、1888年の春に一家は再びロンドンに出た[39]。イェイツ家は非常に深刻な経済状況に陥っており、妹のスーザンはラファエル前派のウィリアム・モリスの娘で刺繍の名手のメイのもとで働くようになり、またこの頃母が卒中の発作を起こしている[39]。イェイツは様々な出版物に詩や書評を投稿しており、そのわずかな原稿料だけが彼の収入で、定職に就く必要性を感じていたが、父は就職に反対しており、その理由は「心の自由がなくなるから」ということだった[39]。イェイツはおそらく経済的な理由から、自身とは政治的に正反対の、激しいユニオニズム(イギリスによるアイルランド併合維持主義)と帝国主義の風潮のある雑誌「ナショナル・オブザーバー」にも多くの作品を掲載し、編集長でユニオニストのウィリアム・アーネスト・ヘンリーを囲む若手の会に参加し、自伝で「多くの者たちと同様に私はヘンリーのもとで自分の教育を始めた。」と語っている[55]。この会には、オスカー・ワイルドやラドヤード・キップリングも出入りしていた[55]。 イェイツはロンドンに移ってから、ラファエル前派の関係者と実際に交流するようになった[42]。ラファエル前派は活動の最後の段階であったが、1882年に運動の中心だったロセッティが死去し展覧会が開かれ再び注目が集まっており、イェイツはここで思索することを学んだと後に語っている[42]。ウィリアム・モリスと交流して親しくなり、彼の家を度々訪れ、絵や織布(特にタペストリー)といった仕事に触れ、互いに作品に相通じるものを感じた[56]。(一方父の興味はラファエル前派から離れており、イェイツのラファエル前派への固執には、父へのささやかな反発という面があったという見解もある[57]。) イェイツはロンドンで、アイルランド出身の新進気鋭の詩人で、彼と同じくオリアリーの影響下にあったキャサリン・タイナンと親しくなり、彼女にアイルランド的主題を取り上げるよう勧められ、またサミュエル・ファーガソンの影響から、18世紀の詩人ミホール・コミンによるアイルランド伝説「アシーン(オシーン、オシアン)の放浪」の長編詩『常若の国のアシーンの歌』[注 6]を基にした詩に取り組んだ[60][61][62]。 The Falling Of The Leaves 「アシーンの放浪」(The Wanderings of Oisin)[注 7]を含む第一詩集『アシーンの放浪とその他の詩』(The Wanderings of Oisin and Other Poems, 1889年)を刊行[8]。本作は哀愁に満ちた優雅な表現と、当時ロンドンで馴染みの薄かったケルト神話によってロンドン文芸界の注目を集めた[8]。流麗で明快な文体、繊細な韻律、神話的要素などは、アルフレッド・テニスンの『王の牧歌』やウィリアム・モリスの『地上の楽園』等19世紀後半に愛好されたイギリス詩のジャンルを引き継いでおり、イギリスの読者に受け入れられやすかったと思われる[65]。ラファエル前派と同じく「日常から離れた夢の世界あるいは幻想(ヴィジョン)」の再現が目指され、ラファエル前派の特徴である装飾的な色が散りばめられ、パターンが反復され、ラファエル前派的な官能的で精神的な「得難いもの」の象徴としての女性が描かれ、初期のイェイツの絵画的特質が最もよく表れた作品となっており、ウィリアム・モリスから激賞を受けた[66][38]。以後、世紀末前後の10年ほどで、新進の詩人としてイギリスの詩壇に地位を築いていった[65]。 『ケルト妖精物語』(Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry, 1888年)[注 8]を刊行するなど、この時期のイェイツはアイルランドの歴史・伝統への深い関心に彩られている[69][67]。 モードとの出会い 1889年1月、『アシーンの放浪とその他の詩』出版の縁で、ジョン・オリアリーによる父宛の紹介状を持って訪ねてきた活動家モード・ゴン(1866年 - 1953年)に出会う[5][70][71]。現実にこれほど美しい人がいるとは思わなかったと、その美しさの衝撃を受け、また彼女は戦争を賛美して父を困惑させた[72]。モードはかなり裕福なイギリス軍人の娘で、アングロ・アイリッシュであったが、アイルランド土地戦争での冷酷な小作人追立ての法律執行を目撃し、過激なアイルランド独立闘争運動に参加し、「アイルランドのジャンヌ・ダルク」と呼ばれていた[71][73]。絶世の美女で、様々な人が彼女の際立った美しさを書き残しており、背が高くがっしりした体格で、女神のように歩き、低く豊かな声で話し、多くの人を魅了した[74][75]。イェイツは彼女に魅せられて「キャスリーン伯爵夫人」を書くと約束し、2年半後にダブリンで再会すると、憔悴した姿の美しさに心を打たれ(彼女は既婚者のフランス人ジャーナリストの愛人であり、彼と間に秘密裏に子どもを産んでいたが、彼に自身の政治的野心のために別の男の愛人になるよう迫られていた)、再び恋して求婚した[74][76]。モードはイェイツの求婚を断るが、その後も彼の恋情は失われることがなかった。 彼女との出会いの衝撃は、詩集『薔薇』(The Rose. 1893年)にも表れており、「薔薇」は「宇宙霊魂」にも等しい、病めるアイルランドを、そして恋人を、詩人を鼓舞する永遠の力を備えた存在として描かれている[77]。彼は50歳すぎまで独身を続け、幾度か彼女に求婚を繰り返しながら[78]、生涯を通してモードを詩想源とする作品を書き続けた[78]。イェイツは直接的・間接的に彼女に触れた詩(モード・ゴン詩)を40篇以上書き、彼女はそれを「二人の愛児たち」と呼んでいた[75]。彼はアイルランド独立運動に参加しており、部分的には信念のためだったが、主な理由はモード・ゴンへの愛だった[2][8][45]。英文学者の松島正一は、愛するモード・ゴンが実際的な活動家であったことから、イェイツはアイルランド文芸復興という実際的な問題に引き込まれたと述べている[79]。 またモードと前後して、奔放で闊達な女優フローレンス・ファーと出会う[61]。  1890年、耽美・唯美主義を標榜する詩人たちと語らってライマーズ・クラブを結成、酒場に集まって、自作の詩の朗読と互いの批評を繰り返した[80][81]。この集まりには同世代のアーネスト・ダウソン、アーサー・シモンズ、ライオネル・ジョンソンのほか、年長のオスカー・ワイルドも参加することがあった[81]。イェイツはこの集まりを通じてフランス象徴派詩人たちの活動に触れることになったほか、この酒場で浸った芸術至上主義こそ自分の詩作の原点だったと後に振り返っている[82]。英文学者の高松雄一は、「彼らは『芸術のための芸術』を重んじ、政治、倫理、教育、合理主義などを排除する。つまり市民社会を構築する精神を否定して、神秘的かつ象徴的な心的傾向に接近し、表現上の技法には職人の良心をもってこだわるが、何を伝えようとするのか、言葉の意味伝達に対する関心は薄れる。」と説明しており、彼らの「詩人は選ばれた人間として人々に語りかけるというロマン主義の心意気」は、詩人は呪われた存在であり社会に背を向けるという歪んだ形になり、「『芸術家』対『市民』」という世紀末独特の対立構造として成立した[65]。彼らの社会からの疎外感は非常に強かったと思われ、人目に付くイギリス紳士の服装で芸術家であることを誇示しており、高松雄一は「テロリストの心得を思わせる」と評している[83]。 イェイツはこの頃世紀末デカダン派に属していたが、本質的に破滅型の詩人ではなかった[84]。ライマーズ・クラブの面々は酒と女に溺れ、オスカー・ワイルドが同性愛をめぐる裁判に敗訴し1895年に投獄されたことを境目に、1890年代半ば以降にクラブは崩壊していった[85]。  この頃、ライマーズ・クラブで特に親しかったジョンソンのいとこで、美貌と高い文学的素養を持つオリヴィア・シェイクスピア[注 9]に出会い[87]、1896年に既婚者であった彼女と恋愛関係になり、逢引き場所が必要だったイェイツはアーサー・シモンズの誘いを受けて初めて実家を出て独立し、彼とルームシェアするようになった[88]。二人は数か月同居し親しくなり、フランス象徴派詩人の紹介や翻訳で知られていたシモンズは、マラルメなどフランス象徴主義文学への関心を深めていたイェイツがヴェルレーヌと面会できるよう取り計らい、フランス象徴派の文献を読んでやるなど、様々にサポートし、重要な文学的影響を与えた[89]。オリヴィア・シェイクスピアと出来たら駆け落ちしようというところまで行ったが、その直前に彼女の母が亡くなったこと、駆け落ち後の経済的な当てがないこと、演劇運動の計画や、モード・ゴンヘの思いを断ち切れなかったこと等が重なり、二人の関係は宙ぶらりんなままになり、以降長く友人として交友した[89][37][90]。彼女に言及する詩を6篇ほど書いている[91]。   イェイツは、色彩豊かで装飾的で平面的な初期の詩の風景の在り方に満足できないものを感じていた[93]。1890年代に入ると、晩年のブレイクの元に集った風景画家サミュエル・パーマー、版画家エドワード・カルヴァートによって、彼の詩の象徴主義の傾向は深まっていった[93]。彼らは簡素化された象徴的な風景を描いており、イェイツはこれを通して、色彩を抑制することで象徴的な芸術を作ることができると思いついたと言われ、色彩の象徴性への自覚を深めて色遣いが抑制され灰色が多用されるようになり、風景や花、女性の細部の描写を避けて象徴性が高められ、精力的なリズムから「想像力の具現であるあの揺れ動く、瞑想的な、有機的なリズム」を求めるようになっていった[94]。 1890年に、アイルランドの自治権獲得運動の指導者チャールズ・スチュワート・パーネルが、人妻との恋愛が公になり、カトリックや非国教会系プロテスタントの反感を買い失脚、1891年に死去[95][2]。イェイツは、パーネルはアイルランド人のために戦いながらも、アイルランド人に殺されたのだと認識していた[96]。パーネルが失脚に追いやられたことが、イェイツのナショナリズムへの幻滅の始まりと考えられ、彼は政治活動の意義を失ったように感じた[95][2]。その空白を文学、芸術、詩、戯曲、伝説によって埋めようと、1892年にはアイルランド出身の詩人たちと「アイルランド文芸協会」(The Irish Literary Society of London)を設立、ダブリンにも文芸団体を発足させて民族文学の発掘と普及に力を入れ始めた[64][41][2]。アイルランド文芸復興は、カトリック勢力が台頭し、独立を目指す民族主義運動が広がる中、少数派となったアングロ・アイリッシュたちが、アイルランド人としてのアイデンティティ確立を模索する試みだった[16]。イェイツはケルトの民間伝承を採話し、批評等を加え、1893年に散文集『ケルトの薄明』(The Celtic Twilight)を出版[87][97]。 オカルティスムへの傾倒  このころ創作面では、イェイツの作品のうち最も広く知られる詩の一つ「湖の島イニスフリー」(The Lake Isle Of Innisfree)を含む詩集『キャスリーン伯爵夫人および諸伝説と抒情詩』(The Countess Kathleen and Various Legends and Lyrics, 1892年)などを発表するほか、オカルティズムへの傾倒を深め、1887年に当時のロンドンで人気を集めていた「神智学協会」のヘレナ・P・ブラヴァツキーの元に赴いて、彼女に人間性の豊かさを感じ、協力会員になった[98]。イェイツはオカルトに惹かれたが、同時に懐疑の目を向け、超自然界・超自然現象の証を求めて実験に固執したため、耐えかねたブラヴァツキーから退会勧告を受け、1890年に退会した[99]。同年、ケルトを自称するマグレガー・メイザースが中心となって作り上げたカバラ、錬金術、占星術、タロット等から成る体系に基づく「黄金の夜明け団」に入団[100]。メイザースは会員に魔術の実験やデモンストレーションの機会を多く与え、イェイツは儀式での体験に魅了され、研究に没頭した[101]。アニー・ホー二マンがメイザースのパトロンであり、イェイツに続いて女優・演出家のフローレンス・ファー、モード・ゴン[注 10]、ジョン・トッドハンター、スライゴの叔父ジョージ・ポレックスフェンが入会している[103]。このオカルト教団は型破りな女性会員の比率が高く、「ニュー・ウーマン」の彼女たちはイェイツの芸術に影響を与えた[103]。ファーは神秘的・哲学的・政治的な活動を行った先駆的なフェミニストで、イェイツにとってファーは女優や作曲家というより、巫女や吟遊詩人だった[104]。イェイツはファーの詩の朗詠の技術に魅了され、二人は異教に対する興味を共有し、両者が入団した1890年から芸術的コラボレーションを始め、古代ギリシャのようなバラッドや抒情詩の古い唱法を復活しようと、竪琴に合わせた詩の朗詠を共に探求し、20年以上協働した[104]。ファーは教団に入る前からプロの女優であったが、イェイツ、トッドハンター、ホーニマン等の多くの入団者が、教団に所属しながら演劇と密接な関係を築き、教団全体が当時の芸術運動全般にわたる創造的な作品の集合体のようになった[104]。 1892年にメイザースがパリに移ると、彼とロンドンの会員の関係は悪化し、メイザースは教団の支配権回復のために悪名高いアレイスター・クロウリーを送り込み、イェイツはクロウリーに対抗するために教団運営に関わるようになり、教団本部に無断侵入しようとしたクロウリーを告訴し勝訴[105]。メイザースはロンドンの教団から追放され、イェイツが深く影響を受けた彼との関係は終了した[105]。教団内のいざこざは続き、イェイツと親しいホーニマンとファーが教団の運営をめぐって対立、彼はホーニマンについたが、多数派のファーのグループが実質的に勝利し、イェイツは教団運営から手を引いた[105]。教団はさらに怪しげなアメリカ人オカルト詐欺師夫婦によるスキャンダルに巻き込まれて評判は地に落ち、名称を変更し、二派に分裂[105]。イェイツはその一つに1920年頃まで所属していた[105]。 彼はウィリアム・ブレイクから強い影響を受けており、この頃エドウィン・J・エリスと『ウィリアム・ブレイク著作集』(The Works of William Blake: Poetic, Symbolic and Critical, 1893年)を編纂、神秘家のスウェーデンボリとヤコブ・ベーメ[注 11]を参考にブレイクを読み解き、それまで注目されていなかった「prophetic books」と呼ばれる一連の予言的な幻想詩(ウィリアム・ブレイクの予言書)を積極的に評価し、本書はブレイク研究史上も重要なものとなった[107][45]。本書には、イェイツらの調査で草稿が発見された予言詩「四人のゾア」が収録されている[108]。  1898年に、ゴールウェイ地方の富裕な地主(プロテスタント・アセンダンシー)の未亡人だったオーガスタ・グレゴリー(レディ・グレゴリー、グレゴリー夫人)の知己を得る[8]。イェイツは民間の言い伝えの採集を通して、それが古代の祭祀やキリスト教による破壊を免れた異教(キリスト教以外またはキリスト教以前の宗教)の信仰に対する自身の思いと重なることに気づき、それを厳格で格調高い文体で表現すれば、本物の詩が生まれ、自身のアイデンティティに向かって進むことができると考えたが、その試みはうまくいっていなかった[2]。オーガスタ・グレゴリーはすでに昔話やアイルランド西部の言い伝えを集めており、彼女との出会いでイェイツの試みはようやく進展し始めた[2]。オーガスタ・グレゴリーはイェイツの詩才を高く評価し、以後生涯にわたってイェイツの重要な後援者であり、「母、友人、姉妹であり兄弟、彼女のいない世界を考えることはできない ― 彼女は私の揺れ動く思想に不動の気品を与えてくれた。〔…〕友情はわが家、それが全て。」というほど重要な、敬愛する親友となった[53][2][109]。1882年の初めての訪問以降、毎年夏季に彼女の邸宅(ビッグハウス)クール・パークに滞在して創作に専念し、規則正しいゆたかな生活と、いくつもの湖沼をかかえる広大な地所の景観は、イェイツの詩作の重要な主題となってゆく[69]。イェイツ以外にもここを訪問するアングロ・アイリッシュの文人や芸術家、政治家は多く、イェイツにとってはアイルランドの優れた文化を担い、受け継ぐ聖地であった[110]。 He Wishes For The Cloths Of Heaven この時期にイェイツは詩集を数冊出版し、特に最初の詩集『詩集』(Poems, 1895年)と『葦間(あしま)の風』(The Wind among the Reeds, 1899年)は、夢幻的な雰囲気とアイルランドの民話や伝説を用いた初期の詩の典型となっている[2]。『葦間の風』は、初期代表作のひとつとみなされており、イェイツの文名を高めた妖精伝説の要素と、報われない恋の憂鬱や神秘主義が混然となった詩集で、妖精の「風」を通してアイルランドの革命が前景化されている[77][8][82]。英文学者の高松雄一は、本作で「現実の社会に背を向け、神話と魔術と夢の領域に詩の主題を求める神秘主義的で芸術至上主義的な傾向」が一つの頂点に達したと評している[112]。また「黒豚渓谷」のような終末論的な詩も含まれ、モード・ゴンの革命思想の影響がうかがえる[77]。ほかに、薔薇十字団などの神秘主義を論じ薔薇が錬金術に連結された短編集『秘儀の薔薇』(The Secret Rose, 1897年)[77][45]や、批評集『善と悪の観念』(Ideas of Good and Evil, 1903年)などを相次いで発表している。 1894年にイェイツがノートでダイアナ・バーノンと呼んだ女性と家庭を持とうとしたが、モード・ゴンへの思いを断つことができず、失敗している[61]。 1898年に、モード・ゴンから、実はフランス人の愛人であること、2人の子どもを生んでおり、最初の子はなくなっているという私生活の秘密を告げられ、イェイツはこれを結婚を拒む盾と感じて大きなショックを受け、再度求婚したが、性に対する恐れを理由に拒否され、イェイツは諦め、結局二人は、昔彼女が夢で見たという「前世は二人は兄と妹だった」というオカルト的な「霊的結婚」の関係性に落着した[113]。この騒動の衝撃で、19か月にわたって詩作が中断された[113]。「神秘の薔薇」としてのモードへの崇拝の幻想から覚め、彼の詩から象徴としての「薔薇」はなくなった[77]。 1900年、母スーザンが失意のうちに死去し、イェイツ家はまたダブリンに移住した[114][18]。この頃から優生学に関わるようになる[115]。 アイルランド演劇運動   パーネルが失脚したことで人々が政治に失望し、政治的空白が生じ、国民のアイデンティティ形成に文学が力を発揮することになり、イェイツがその中心となった[16][116]。彼はアイルランド人が独自の民族性を持ち続けるには、アイルランド人としての知的生活が不可欠だと考え重要視し、物質的生活よりも知的生活を、政治的変革よりも詩と伝統の認識を求めた(一方現実としては、ダブリンはヨーロッパでもっとも死亡率の高い、飢えた、住宅事情の悪い、賃金の低い都市の一つであり、アイルランド全域にわたって困窮はひどいものだった。)[117]。 イェイツの演劇観は、アイルランド民族・文化の独自性と詩の伝統を蘇らせることを理想とするもので、商業化された派手な演劇を批判し、詩の世界を舞台の上に創造しようとした[116]。イェイツの演劇における興味の中心は「幻想(reverie)」と「想像力(imagination)」であり、「精巧に作られた詩、巧みに交錯する象徴、情調豊かに語られる科白、そうしたものから想像的に創造される夢想的な空間のなかで霊的に交わる演劇」を目指し、「直接見ることよりもことばを聞いて想像の世界で見る演劇こそ理想」であるとされた[116]。彼が理想とした演劇はヨーロッパの伝統からは異質の非ヨーロッパ的なものであり、アイルランド演劇運動は、イプセンに触発された19世紀末ヨーロッパ(イギリスを含む)の近代演劇運動とは別物に成長した[116]。この時期イェイツは演劇運動に打ち込み、生涯を通してみると相対的に詩作は少なく、演劇との関わりで詩の風景は彫刻的なイメージになっていった[118][119]。 1899年、イェイツ、オーガスタ・グレゴリー、エドワード・マーティンは「アイルランド文芸劇場」(Irish Literary Theatre)をダブリンに設立、戯曲「キャスリーン伯爵夫人」(The Countess Cathleen。モード・ゴンに捧げられたが、彼女は主演を断っている)が上演されたが、観客はアイルランド農民が「無知で迷信深い」と描かれる一方、アングロ・アイリッシュのプロテスタント・アセンダンシーが理想化され過ぎていると感じ、激しい野次と反発が起こった[120]。以降同劇場は、より愛国的性質の強いアイルランド語の演劇を上演するようになっていく[121]。 アイルランド文芸劇場は2年で頓挫したが、イェイツは1902年に「アイルランド国民劇場協会」(Irish National Theatre Society)を設立し、イェイツとオーガスタ・グレゴリーが共作した一幕もので強い愛国メッセージを持つ『キャスリーン・ニ・フーリハン』(Cathleen Ní Houlihan[注 12])を上演[114][125]。同協会は、いわゆるアイルランド演劇運動の重要な推進役となった[125]。 『キャスリーン・ニ・フーリハン』は、1978年のアイルランド反乱をモデルにしたと思われ、結婚を目前にした若者がキャスリーンに出会うと、止める婚約者を顧みず、憑かれたように反乱軍に参加するために走り去るという寸劇である[126]。自己犠牲を厭わない若者がアイルランドのための戦いに身を投じて命を落とし、彼の名は永遠に語り継がれるという英雄化のイメージが初めて描かれており、モード・ゴンが主演して観客を非常に感動させ、扇動的なほどの効果を発揮し、急進的ナショナリズムのプロパガンダとして機能した[126][127][128]。  イェイツとイギリス人資産家・プロデューサーのアニー・ホー二マンの2人が劇場設立を考案し、ホーニマンが古い劇場を買い取り、演劇カンパニーを率いるアイルランド人俳優ウィリアム・フェイ、フランク・フェイの兄弟とオーガスタ・グレゴリーを引き入れ、国民劇場として「アベイ座」(Abbey Theatre、アイルランド国立劇場)を設立した[129]。1904年に、イェイツの「キャサリーン・ニ・フーリハン」「バレの磯」、オーガスタ・グレゴリーの「噂の広まり」がこけら落としで上演された[129]。イェイツは女優のフローレンス・ファーと恋愛関係になり、彼女のために戯曲『心願の国』(1894年)を書いた[61][114]。1910年まで劇場経営に参加し、アベイ座のために多くの戯曲を書き、彼の戯曲の大半がここで初演された[64][8][2]。ジョン・ミリントン・シング等の劇作家を後押しし、シングの「谷間の影」(In the Shadow of the Glen, 1903年)や悲劇「海へ騎(の)りゆく人々」(Riders to the Sea, 1904年)などもここで初演され、シングはアベイ座の発展に大きく貢献した[129][64][8][2]。イェイツは晩年まで劇場の監督を務めた[2]。 作風の変化イェイツはニーチェとブレイクに通底するものを感じ、この頃(1902年か1903年)ニーチェの英訳を熟読して反キリスト教倫理観を学び、深く影響を受ける[130][131][45]。ニーチェとの出会いで、彼は後期ヴィクトリア朝詩人から20世紀詩人になったともいわれる[131]。 プロポーズを断られた後も恋情を忘れられずにいたモード・ゴンが1903年に独立運動の闘士マクブライドと結婚し、カトリックへ改宗、出産。イェイツは直前まで伏せられていた結婚に大きな衝撃を受け、後に彼女と和解する1908年まで抒情詩はほとんど作っていない[132]。 1907年にジョン・オリアリーが死去し、イェイツは彼の死でアイルランドの本当のナショナリズムはなくなったと感じた[133]。また同時期に、小作農を優先する新しい土地法の施行でオーガスタ・グレゴリーが得ていた地代収入が激減し、イェイツが敬愛したクール・パークの維持が困難になり、イェイツは作品の中でそれを嘆いた[133]。イェイツたちアベイ座の演劇は批難を受けたが、それは彼らがアングロ・アイリッシュであることも大きかった[5]。アベイ座では、1907年に痛烈な批判を盛り込んだシングの「西の国のプレイボーイ」の筋書きに怒ったカトリック中産階級の観客達が暴動(プレイボーイ暴動)を起こし[注 13]、アベイ座は警察に出動を要請し、警官が暴れる人々を連行[134]。アイルランドでは警察は支配者の手先であり、警察を入れたアベイ座に対する批判が高まり、翌日には暴動はさらに激化、イェイツの研究者の杉山寿美子は、急進的ナショナリズム組織のシン・フェイン党が暴動に組織的に関与したことを指摘している[134]。しかし、アベイ座の経営陣と役者たちの強固な意志と勇気に抗議者たちは勢いを失っていき、1週間弱で暴動は終焉した[134]。アベイ座は暴動後に一週間の公開討論会を開き、多くのナショナリストたちが登壇、シングの擁護者はイェイツの父等わずかだったが、イェイツはこの討論会と講演旅行で弁舌を振るい、闘士としての本領を発揮した[134]。暴動の顛末は世界中に発信されて、一躍シングとアベイ座の名声を高めたが、アベイ座はダブリン市民からボイコットされ、観客はほとんどいなくなり、オーガスタ・グレゴリーの長年の慈善活動にも邪魔が入った[134]。 イェイツはこの暴動に、オリアリーが率いた愛国精神の一派の消滅を見て、政治と芸術の間の線引きを強めた[135]。また、離婚手続きを行ったモード・ゴンを観客が罵倒する等の事件が立て続けに起こり、上演されたイェイツの作品も高尚すぎて理解できないと批判される等、劇場経営に参加していた期間にカトリックの愛国者たちへのいら立ちを募らせていき、かつて親しく交流した愛国主義者たちに作中で容赦ない批判を行うようになっていった[133]。高松雄一は「彼は己のヴィジョンと現実の落差を思い知らされた。アイルランドの民衆そのものにではなくとも、少なくともダブリンの中産市民階級には見切りをつけた。」と述べている[136]。ダブリンの市民たちに裏切られたと感じ、彼らを軽蔑し、憎しみさえ感じ、「芸術家」対「市民」という構図で大衆の無理解を詰った[123]。 1907年、高齢の父がニューヨークに旅行に出かけ、ここで暮らすようになり、以降アイルランドに戻ることはなかった[137]。 アニー・ホーニマンはアベイ座に見切りをつけ、イギリスに劇場を作ることを決め、イェイツにそこのヘッドマネージャーを打診した[138]。イェイツは手紙で、それは国籍を変えるようなことであり、自分はイングランドの聴衆を理解していないため、成功しないだろうと応じ、自分の民族のために書き続けると語った[138]。ホーニマンは1910年までアベイ座への年額800ポンドの財政援助を契約しており、それまでに採算を軌道に乗せることが喫緊の課題になった[138]。アベイ座の新しい舞台監督に就任していたイングランド人のベン・イーデン・ペインが、劇団員のイングランド人に対する敵意と、彼らのキャパシティはイェイツの詩劇への適性を欠き、不可能な仕事を続けることは時間の無駄だとして、わずか6か月で辞任した[138]。 ペインの辞任でウィリアム・フェイが舞台監督に復帰したが、彼は気分屋で指揮官としての適性がなく、劇団員たちは彼から離反、1908年にフェイ兄弟はアベイ座を脱退[139]。イェイツは劇団員たちの人生への責任を重く感じ、劇場を採算軌道に乗せようと必死の奮闘を続けた[139]。1909年にオーガスタ・グレゴリーが過労で倒れ、イェイツはその存在の大きさを痛感し、さらに絆を深めた[109]。同年シングがホジキン病(リンパ芽腫)で死去し、アベイ座創設時から常に三人で過ごしていたイェイツとグレゴリーは深く悲しみ、彼の死はアベイ座の転換期となった[109][129]。イェイツはアベイ座の運営から自由になって自分の仕事に専念したいと思い、アイルランド農村社会の「非情な現実」を描く若き劇作家レノックス・ロビンソンにアベイ座の将来をゆだねた[140]。イェイツの好みではないロビンソンの作品の上演は成功し、アベイ座は「ナショナルな組織」となったが、詩的な劇場を求めての活動の思ってもみない結末に、落胆と敗北を感じた[140]。上演作品はそれまでの詩的演劇スタイルからモダン・リアリズムへと変化し、大勢の劇作家が名を連ねた[129] 1907年に町のボヘミアンたちの社交場のクラブで、整体師のような仕事をしていた33歳のメイベル・ディッキンソンと出会い、1908年に愛人関係になる[141]。彼女の存在はイェイツの最も親しい友人も知らず、彼に性的充足を与え、親身に耳を貸し、通い妻のような存在だった[141]。イェイツは、彼の詩神であったモード・ゴンの告白以降、劇場の業務という異種の労働の中、詩作力の枯渇の不安に苛まれていたが、ディッキンソンと互いに不思議な繋がりを感じる霊的な体験があり、詩神との和解を感じ、劇作から抒情詩の詩作へと舵を切っていった[142]。 また1908年には、ロンドンで「デァドラ」の上演を見たモード・ゴンを滞在先のパリに追いかけ、ここで1か月ほど非常に親密な関係となり、愛人関係にあったとされる[143]。モード・ゴンはロンドンに帰ったイェイツに別れを惜しむラブ・レターを贈ったが、彼女は依然としてマクブライトと結婚関係にあり、性に消極的であり、手紙でイェイツの愛を「霊的愛」と呼んで、性関係を忌避する言葉を送り続けた[143]。二人の愛人関係は、パリ滞在後は続かなかったと思われる[143]。 イェイツはこうした経験を通し、新たな詩作の境地を切り拓いていった。詩集『七つの森で』(In the Seven Woods, 1903年)と『緑の兜その他の詩』(The Green Helmet and Other Poems, 1910年)では、初期の詩の特徴だったラファエル前派の色とリズムを徐々に捨て去り、ケルトや秘教的な雰囲気を取り除いていった[2]。 この頃には文学的な立場は確立されており、1908年に詩と評論8巻の『著作集』が刊行される[144]。イェイツの詩は1909年から1914年にかけて決定的な変化を遂た[2]。とりわけ詩集『責任』(Responsibility: Poems and a Play, 1914年)では、それまでの彼を決定づけていた茫漠とした郷愁と夢幻的な世界への哀惜、異界的な恍惚とした雰囲気は一掃され、詩の構成が引き締まり、硬質化し、イメージはより希薄になり、現実とその不完全さに対峙する新たな方向性が示されている[2]。『責任』では「ロマンティックなアイルランドは死んでしまった」という辛辣なフレーズをリフレインしてカトリック中産階級の物質主義を嘆き、ダブリン市民への辛辣な風刺や痛罵が繰り返されており、政治と社会へのするどい批評が前面に登場したと評される[41][145]。『責任』では、これまでの自己との決別が謳われ、神話を基にした自己の衣装を脱ぎ、「裸で歩く」ことが宣言されている[145]。  彼の詩的芸術としての演劇は、1910年にイギリスの演出家ゴードン・クレイグの刺激を受けた[146]。クレイグは俳優を動く操り人形とみなし、仮面を被らせ俳優の演技的創造性を拒絶し、スクリーンを組み合わせて光と陰のコントラストで舞台背景を作った[146]。感銘を受けたイェイツは1911年に彼の作品をアベイ座で上演したが、俳優や関係者からはかなり不評であった[146]。 1910年、イギリスから年150ポンドの年金を受給するようになり、そのために評判を落とした[147][148]。また、1908年から愛人関係だったメイベル・ディッキンソンが、1910年に妊娠したとして結婚を求め、打ちのめされたイェイツは、霊媒のエリザベス・ラドクリフやオーガスタ・グレゴリーに相談し、家族や周囲を巻きこんだ騒動となり、ディッキンソンは妊娠は虚偽であったと認め彼の元を去った[48][149]。1911年、友人オリヴィア・シェイクスピアの遠戚のジョージー・ハイド・リーズと出会う(後に結婚)[147]。 1912年にインドから来た詩人のラビンドラナート・タゴールと親しくなり、詩集『ギータンジャリ』の英訳を手伝い、新しい世界に目を開く経験となる[150]。この頃、頻繁に交霊会に参加していた[147]。 1914年に、アメリカに講演旅行に出かける[148]。1915年、ナイトの称号授与を拒否[148]。数回の降霊会でイェイツに語り続けた霊レオ・アフリカヌスとの対話を書く[148]。 能の影響を受けた演劇 イェイツは、19世紀末頃から起こった自然主義・写実主義という大きな流れが定着しつつあったヨーロッパの演劇に疑問を抱いており、作劇における新しい可能性を模索していた[151]。 1909年に、イェイツを熱烈に尊敬する詩人のエズラ・パウンド(のちに重要なモダニスト詩人となる)が、オリヴィア・シェクスピアの娘の恋人になってイェイツの家に出入りするようになり、2人は1912-1914年にかけて共に過ごし、パウンドは目の悪い彼の口述筆記をするなど秘書役を務めた[8][152][153]。 パウンドはジェイコブ・エプスタインやアンリ・ゴーディエ=ブルゼスカといったヴォーティシズム(渦巻派)の彫刻を紹介し、イェイツは彼らと関わるようになった[152]。また、パウンドはフェノロサによる能楽集の英訳編集に関わり、イェイツは1915年から1916年にパウンドとフェノロサの能の翻訳を読み、これを通じて日本の能に深い関心を抱くこととなった[37][146]。亡霊と生身の人聞が対時するという謡曲のプロットや多様さ、能楽の簡潔な舞台や様式の重視、亡霊のつける仮面(能面)、制約された動き、象徴的な台詞および舞踊といった要素が、彼の自然主義・写実主義への疑問、象徴主義に通じ、自らの理想の劇に生かせると感じ、またオスカー・ワイルドから受け継いだ仮面の活用といった手法が応用できることも、彼が能楽に関心を抱いた背景にあると言われる[154][151]。 能に霊感を受けて書かれた最初の戯曲が、一幕物「鷹の井戸」(At the Hawk's Well, 1916年初演, 1917年刊)[注 14]である。初演はロンドン富豪キュナード夫人の催しで、その大邸宅で選び抜かれた少数の観客を前に行われ、日本人舞踊家の伊藤道郎が鷹を演じた[155][156]。研究者の徳永哲は、この劇の「仮面の着用、象徴的身振り、リズミカルな操り人形的動作、そして舞踊」といった要素には、ゴードン・クレイグの影響も多くみられると指摘している[157]。イェイツは能の影響を受け、舞台から写実主義を排し、「『ことば』を聴き、想像力によって観る」演劇の創造へと大きく進んだ[157]。 イースター蜂起「鷹の井戸」を上演してまもなく、ダブリンで「イースター蜂起」が起きる。これは1916年4月24日の復活祭に、武装した活動家や農民がダブリン市内の郵便局などを占拠、アイルランド共和国政府の樹立を宣言した事件である[158]。蜂起は1週間ほどでイギリス軍によって完全に鎮圧され、全軍が投降、逮捕され、軍事法廷での簡単な裁判の後、蜂起の指導者16人は、唯一の女性であるコン・マルキエビッチ伯爵夫人を除き全員銃殺された[158][159][148]。その中にはパトリック・ピアース、S・マックディアマダ、J・M・プランケットら詩人たち、イェイツの知人や、モード・ゴンの夫でイェイツの友人でもあったマクブライドも含まれていた[160][161]。イェイツはこの事件をイギリスで知ったが、非常に大きなショックを受けた[161]。ノルマンディにいたモード・ゴンは、事件を知ってダブリンに戻り、投獄されている[161]。 蜂起の参加者は少なく最初の段階から失敗確実といっていいものであったが、イギリス・アイルランド文学研究者の道木一弘によると、イースター蜂起は最初から軍事的成功を度外視した「象徴的な蜂起」であった[159]。「自らの死をもって祖国独立の礎とする」という彼らのロマン主義的な民族主義は、首謀者の一人パトリック・ピアースの「血の犠牲」という言葉でよく知られているが、この言葉のイメージの源はイェイツの愛国的戯曲「キャスリーン・ニ・フーリハン」であるといわれ、イェイツは、この作品が文学青年たちを無謀なイースター蜂起に駆り立てる遠因になったのではと、自責の念に駆られることになる[159][162]。アベイ座はやっと経営が安定し始めたところだったが、1916年に主要メンバーが次々と脱退し、イースター蜂起で公共サービスが止まり公演ができなくなり大打撃を受け、月1回ほど行っていた新作発表ができなくなり、1918年まで混乱が続くことになる[129][163]。 この事件後に深い衝撃をもとにに書かれた詩「1916年復活祭」(Easter, 1916)は、イェイツの代表作の一つとされている。制作日は1916年9月と記されており、私家版が25部作られたが、公表されたのは1920年だった[164]。この詩は、死んだ闘士達をアイルランドのために自己犠牲を厭わない人間として英雄化し、人々にこの蜂起を国民的神話として記憶させたと評価されている[20][165][128]。この詩は蜂起に完全に賛同し賛美しているわけではなく、狂信的な指導者たちの犠牲への戸惑いが見られる[145]。 モード・ゴンはマクブライドと離婚寸前だったが[注 15]、イースター蜂起での死により彼女の中で彼は英雄として心に刻まれ、モード・ゴンは終生喪服で過ごしたという[166]。 蜂起軍へのイギリスの冷酷な対応に、はじめは蜂起に冷淡だった世論も同情的になり、改めてアイルランドがイギリスの植民地であることを再認識することになり、イギリスへの協力を拒否する民族主義運動が復活、イースター蜂起は神話化し、共和国建設の原点として位置づけられていった[159]。 結婚と自動筆記  イェイツは、いかなる行商人の血も混じっていない「先祖代々受け継がれてきた高貴で純粋な血筋」を自負しており、モード・ゴンへの不毛な恋心で血筋を絶えさせることを何よりも懸念し、これ以上結婚を先延ばしにできないと考えていた[167][168]。イェイツはイースター蜂起後の1916年7月に、モード・ゴンへ再度求婚し断られると、1917年に彼女の娘で年若いイザルト・ゴンに求婚し、こちらも拒絶されている[48][169]。1917年10月、52歳のイェイツは心霊研究仲間の、25歳(27歳年下)のジョージー・ハイド・リーズ[注 16](1892年 - 1968年)と結婚した。 結婚直後にイェイツは体調不良、鬱状態に陥り、ジョージーは夫のイザルトへの愛着の大きさにショックを受け[171][注 17]、実践・思想共にオカルティズムに造詣が深かったジョージーは[注 18]、彼の関心を他の女から引き離そうと、霊媒のように自動筆記を行って見せ、イェイツはこの自動筆記セッションに魅了された[172][注 19]。後期のイェイツは自動筆記が提供した素材を基に詩を作り、独自の神秘的宇宙観・歴史循環論を構築する等、ジョージーの自動筆記は壮年以降の夫の活動を支えた[172][173]。  彼の前期はラファエル前派の影響下にあったが、後期印象派やキュビズムが作品の比喩として用いられるようになっていった[174]。1917年に『クールの野生の白鳥』(The Wild Swans at Coole)を発表。本作から、過去を見ることから現実の凝視へと作風が変化し、人生後半での霊感の刷新と技巧の完成という英詩史上ほとんど並ぶもののない域に達し、以降それを保ち続けた[2][175]。英文学者の橋本雄一は、巻頭詩はイマジスト詩人のどの詩より優れたイマジズムの詩になっていると評している[175]。同年、オーガスタ・グレゴリーの邸宅の近所にあった15世紀ノルマン様式のタワー・ハウス(要塞兼住居の城)の廃墟を購入し、この建物トール・バリリーやサミュエル・パーマーが木版画で描いた「塔」は、「叡智のイメージ」として彼の詩によく登場する主要なシンボルとなった[2][176][177]。 1919年に長女アン誕生[169]。トール・バリリーを修繕し、夏は一家で滞在するようになった[169][178]。裕福で実務に優れ、献身的だったジョージーは、イェイツにダブリンのメリオン・スクエアの家を与え、イェイツの妹のエリザベス・イェイツがイェイツの支援を受けて設立した私家版出版社クアラ・プレス社[注 20]の経営難の面倒を見てやり、のちにイェイツが不倫をすると、それを黙認した[170]。 政治・政治家への強い不信を持ち、第一次世界大戦(1914 - 1918)中は、「このような時勢、詩人の口は閉じていた方がよい」といって、非参加の姿勢を貫き、「政治について『パブリックな』言語を使うことができない」等と批判された[180]。 名声の高まり  アイルランドではイースター蜂起の鎮圧後、反イギリス感情がくすぶり、1919年1月にはシン・フェイン党がアイルランド議会の樹立を宣言、武力抗争が激しくなっていた(アイルランド独立戦争)[158]。 1919年に、イースター蜂起を扱った戯曲「骨の夢」(The Dreaming of the Bones)を上演。能の形式が最もよく生かされた作品と評されている。フェノロサとパウンドの能の翻訳にあった世阿弥の複式夢幻能「錦木」が下敷きになっているといわれ、イースター蜂起に参加しイングランド軍から逃亡する若者と、イングランドのアイルランド征服のきっかけを作り、国を売ったと語り伝えられるアイルランドのレンスター王ディアミド・マクマローと、彼に攫われたブレフネ王オルークの妃ダヴォーギラという不義の恋人達の亡霊という愛国主義的な題材が用いられ、イースター蜂起へのイェイツの思いが、簡素で象徴的、独特の劇的手法を通して表現されている[157][151][注 21]。アベイ座はイースター蜂起以降、オーガスタ・グレゴリーの懸念もあり政治的に議論を呼びそうな芝居の上演を避ける傾向があり、「骨の夢」はここで久々に上演されたイェイツの戯曲であった[183]。 1920年に、世界の黙示録的終末と反キリストの誕生を予告し戦後ヨーロッパを寓意的に描く詩「再臨」(The Second Coming)を発表[186]。同年、アメリカのオレゴン州ポートランドでの講演の後、イェイツの詩と講演に感銘を受けた日本人から備前長船元重の日本刀を贈られ、老年の彼にとって重要な象徴となる[187]。 1921年に英愛条約が結ばれて北アイルランドはアイルランド自由国として念願の独立を果たすが、以後もこの条約に不満をもつ過激派と自由国政府とのあいだでアイルランド内戦が続いた[158]。アイルランド自由国の政策は、田園賛美に拠って立つカトリック教国という閉鎖的、内向的なもので、アングロ・アイリッシュは周縁に追いやられ、イェイツが行動を共にした人々も亡くなり、孤立感が高まり、アイルランドにいながらも故国喪失の思いを味わった[188]。 1921年に長男マイケル誕生、息子が生まれた頃にジョージーの自動筆記は終わった[170][169]。1922年、ニューヨークで孤独な肖像画家として暮らしていた父ジョンが死去[169][189]。 動揺がつづく建国間もない故郷からの懇請を受け、すでにロンドンで確固たる文名を築いていたイェイツは1922年12月、アイルランド上院議員に任命される[190]。同年、トリニティ・カレッジから名誉博士の学位を授与される[191]。モード・ゴンはイェイツが議員になったことに怒り、在任中の2人の関係は冷え切ったものになった[192]。 保守的価値への傾斜を深めていたイェイツは、民主主義が終わり反動として上からの強力な政府が誕生する時代の到来を感じ、民主主義を排除して秩序を回復したムッソリーニのイタリアに一つの政治モデルを求めるようになる[193]。1923年5月に反乱軍が降伏し、アイルランド内戦が終結[194]。 同年、ギリシャ神話の主神ゼウスが白鳥に化けて人間の女レダをレイプしたという神話を題材にした生々しく衝撃的な詩「レダと白鳥」(Leda and the Swan)を書き、この頃から性、性愛が主題の一つとして見られるようになる[193]。この詩には歴史サイクルの転換も暗示されている[193]。また、ここ数年のアイルランドは内戦等で日常そのものが混乱状態に陥っており、同年の「内戦時代の省察」(Meditations in Time of Civil War)では、荒涼とした精神の状態が語られている[194]。もはや地方色が入り込む余地はなかった[194]。 同年12月にノーベル文学賞を受賞する[9]。パリ在住のアイリッシュ・カトリック作家ジェイムズ・ジョイスから真っ先に祝福を受ける[195]。イェイツは公私にわたり、自分個人ではなくアイルランド文学の代表者として与えられた賞で、自由国がヨーロッパに迎えられたというコメントを繰り返した[196]。授賞式の演題には「アイルランド演劇運動」を選び、オーガスタ・グレゴリーと亡きシングがここに並んで立つべきだと語り、後年まで二人こそ自分の仲間だと思っていたことがうかがえる[196][195]。妹エリザベスのクアラ・プレス社の負債2000ポンドを返し、結核の疑いのあった彼女の療養の面倒も見ていたイェイツは、ノーベル賞の名誉と共に賞金6800ポンドを喜び、6000ポンドを投資に回し、ずっとほしかった参考文献を買い揃えた[197]。 1924年、イェイツとオーガスタ・グレゴリーは、長年赤字経営が続いたアベイ座をアイルランド自由国政府に無償譲渡することを申し出る[129]。政府は受け入れなかったが、年間850ポンドの助成金を決定し、英語圏で初めて国の助成金を受ける劇場となる[129]。倒産は免れたが、厳しい経営が続いた[129]。  1925年、イタリア旅行に出かけ、シチリア島でビザンティン芸術に触れる[198]。上院で離婚を支持する発言をして不評を買った[198]。 3年にわたる自動筆記を7年かけて整理しまとめ、1926年に600部限定で『幻想録』(A Vision、ヴィジョン)として出版(発行は1925年と記されている)[198][199][173][172]。 1927年頃から肺の筋縮が起こって健康が衰え、1928年に議員を辞任し、イタリアのラパロに静養に行っている[189][20]。1929年にラパロでマルタ熱に罹り、遺言を書くほど重篤な状態になる[200]。 社会的な名声に包まれるなか書き継がれた詩集『塔』(The Tower, 1928年)は後期イェイツの頂点の一つ[190][112]、彼という芸術家の完成された到達点の一つであり、人生の経験が完璧な形で結実していると評されている[2]。タイトルは、彼が所有したタワー・ハウスにちなんでおり、「ビザンティウムへの船出」(Sailing to Byzantium)や「レダと白鳥」など数々の優れた作品が含まれている[165][2]。 1929年に署名入りの薄い限定版詩集『螺旋階段』(The Winding Stair)を出版、1933年に、1929年版に収録された「螺旋階段」や有名な「ビザンティウム」(Byzantium)を含む詩集『螺旋階段』(The Winding Stair and Other Poems)を出版[201]。1933年の『螺旋階段』は64編の詩を収録し、イェイツの詩集で最も長い[201]。詩人として1930年前後が最盛期であると評価されており、第二次世界大戦(1939年開始)の予兆が高まるなか書かれ、唯美主義を脱し人間の現実を直視し、現代の矛盾・苦悩を象徴的手法を用いて描いた『塔』や『螺旋階段』(The Winding Stair)(1933年)で名声を高め、20世紀における最も注目すべき英詩集とみなされている[13][14]。『塔』『螺旋階段』に収録された詩は、イースター蜂起とアイルランド内戦、彼のタワー・ハウス、ビザンティン帝国とそのモザイク、プラトン、プロティノス、斑岩、当時の心霊研究への関心が、主なテーマ・象徴として用いられている[2]。 Fragments 彼は50歳から亡くなる75歳の間に最高傑作を生みしたが、文学史上前例のないことだった[2]。英文学者の松島正一は、「彼の詩人としての生涯は自己を否定しながら新たな自己を作り上げていく過程」であったと述べている[164]。後期の作品は、長くひたむきな詩作への研鑽、詩、戯曲、散文という幅広い形式での挑戦、精神的な成熟と、徐々に深めていった独自の神話体系からなる個人的な知恵から生まれた[2]。英文学者の高松雄一は後期の作品について、「対英抗争、内乱、大戦、老年など、現実の混乱、恐怖、不毛に対する仮借ない認識と、これらを克服して超越的体験にあずかろうとする願望が恐ろしい緊張をつくりだしている。」と評している[112]。 最晩年Three Movements この頃からイェイツは肉体的な衰え、特に性的能力の衰えを感じるようになり、彼は詩作と性愛が直結していたため、創作意欲が減退し、芸術的な危機に直面した[204]。1932年に生涯にわたる友で支援者だったオーガスタ・グレゴリーの死去という私生活の事件が重なり、2年ほど詩作ができないほどの落胆に陥る[205][206]。1932年にダブリンのリバーズデイルに居を構え、最後のアメリカ講演旅行に出かけた[200]。 1933年、オーエン・オダフィーによるファシストのブルーシャツ団の運動に関わりを持つが、7月にオダフィーと直接会い興味を失った[200][207]。 老いの悩みを打ち明けた友人から、医師で優生学の最も熱心な主唱者の一人ノーマン・ヘアが回春手術(シュタイナッハ手術)について書いた『回春』という本を紹介され、これに鼓舞され、1934年に彼の回春手術を受ける[206]。この手術は精管を縛り男性ホルモン分泌を増加させようというもので、身体的効果はなかったと考えられているが、イェイツには心理的効果が絶大で、別人のように元気になり、晩年の豊穣多産な創作活動のきっかけになった[208]。後期は現実に目を転じたが、晩年はさらに作風が変化し、自己の内面を赤裸々に表現した[84]。 ノーマン・ヘアに術後の検査のためとして紹介された小説家・ジャーナリストでマルクス主義者で、「自由恋愛の使徒」の評判を持つ美女エセル・マニンと性関係ふくめ親しく交際し、彼女はイェイツの良い聞き役となった[209][210][211]。また、詩人のドロシー・ウィスレー (ウェリントン侯爵夫人)と親しくなり、彼女は世話好きで、その邸宅は亡きオーガスタ・グレゴリーのクール・パークに似ており、2人は師弟のような往復書簡を交わし、晩年まで交流を続けた[210][189]。1936年に詩人でダンサー、詩の朗読の才能があり、精神的に不安定な27歳のマーゴット・ラドックと知り合い、再び舞台に関わるようになり、親密な関係になって翻弄された[210][200]。イェイツはダブリンで家長として暮らし、ロンドンではラドックら複数の女性と「性的戯れやエロティックな色合いを帯びた関係」を結び、ダブリン滞在時は彼女たちとラブレターまがいの手紙のやり取りをしていた[211]。妻のジョージーは半病人の状態でも詩作を続ける晩年のイェイツを、寛容と忍耐をもって献身的に支え、女性達のいるロンドンへと見送り、出迎えた[212]。彼女はストレスや疲労をアルコールで解消するようになり、イェイツの存命中は生活に支障をきたすほどではなかったが、アルコール依存症だった[212]。イェイツがダブリンの家を離れている間、ほぼ毎日手紙のやり取りをしており、二人の関係には愛と情があったことがうかがわれる[212]。 1935年、肺充血で1月から3月頃まで伏せる[200]。生涯の友だったジョージ・ウィリアム・ラッセルが死去[200]。インド人の友人でヒンドゥー教の修行者スワミ・プロヒットと共に『ウパニシャッド』の翻訳に取り組む[45][206]。1936年、腎炎と不整脈で衰弱、愛人のマーゴット・ラードックが狂気に陥る[200]。同年、優生学協会に入会[209]。 晩年のイェイツは編纂にかかわった『オクスフォード近代詩集』(The Oxford Book of Modern Verse, 1936年)で戦争詩人として名高かったウィルフレッド・オーエンやアイザック・ローゼンバーグらを黙殺して大いに物議をかもしたほか[8]、台頭するファシズムに関心を寄せ、民主主義嫌悪・戦争肯定論ともとれるエッセイを残した[213]。1939年には、アイルランド人の人種の「退化」を懸念し、戯曲「煉獄」で優生学を取りあげており[115]、エッセイの中で人種の「汚染」「退化」を止めるためとして積極的な優生学、断種に強く賛成している[214]。 1937年に『幻想録』改訂版を出版[215]。同年、53歳の元ジャーナリストのイーディス・ジャクソン・ヒールドに出会って恋し、ドロシー・ウィスレーと共にイェイツの人生の最後に寄り添う女性となる[216]。彼女は特にスタイリッシュでもなく、目に見えて魅力的でもなかったと言うが、若くないからこそ持ち得るイェイツへの理解と共感に心の平和を覚え、交際した[216]。また、イェイツは名声と業績にも関わらず生涯裕福になることはなく、非常に倹約家だったが、アイルランド系アメリカ人たちは彼がゆとりある老年を送れるよう、募金活動を行い、1000ポンドが集められた[217][218]。 1938年 詩集『新詩集』(New Poems)、『自叙伝』を出版[215]。700ポンドの負債を抱えるクアラ・プレス社が、自分の死後に妻ジョージーの負担にならないよう、エリザベスを説得して株式会社に移行[219]。7月に日本の英文学者尾島庄太郎と面会、8月にモード・ゴンと会い、これが最後となった[215][220]。10月にオリヴィア・シェクスピア死去の知らせを聞く[220]。   11月に妻ジョージーと南フランスに保養に出かけ、ロクブリューヌで彼女に看護されながらホテルで静養し、ドロシー・ウィスレーらと交友した。イェイツは息子マイケルより娘のアンを偏愛していたが、クリスマスにやってきた17歳のマイケルと父の距離は縮んだ[216]。アンはアベイ座専属の舞台デザイナーになった[222]。 遺言詩「ベン・バルベンの麓で」を完成し、最後の詩「黒い塔」を書き、1939年1月に73歳で心臓発作で客死した[78][215][223]。同年『最後の詩と劇』(Last Poems and Two Plays)、エッセイ『汽罐の上で』出版[14][224]。戦後の1948年になって遺体が故郷のアイルランドに移され、生前のイェイツの希望通り、スライゴー州ドラムクリフの岩山ベン・ブルベンの麓の墓地の、簡素な墓に埋葬された[27][215][225]。 業績約400編の詩、30篇の戯曲、自叙伝、伝説民話集、神秘幻想録、小説、文芸評論など8巻、書簡集7巻を書いた[153]。 創作作詩をするときは声に出して行うのが習慣だった[221]。まず散文で書き、それから詩の形に移すという手順を取ることが多く、日記の文章を詩の形に書き換えることもあった[226]。尾島庄太郎によると、一度発想した詩は必ず完成させた、と言っていたという[227]。 その詩に描かれた女性、インスピレーションを与えた女性から、作品は「モード・ゴン詩」「オリヴィア・シェイクスピア詩」等と分類されている[111]。例えば、「彼、天の布を望む」は、おそらくゴンの「告白」以前に、『葦間の風』収録作品の中でおそらく最後に書かれた「モード・ゴン詩」である[111]。 1908年1月の日記に「今日、モード・ゴンは私の計画、性質、思想をけっして本当に理解しない、という風に考えられた。それからこう考えた―それでどうしたというのか、どんなに最善をつくして私がしてきたこと、今もしていることは、私自身を彼女に説明しようとする試みではなかったか。もし彼女が理解していたら、私は書く理由がなかっただろう。こんな骨の折れることをする理由はめったにあるものではない。」と書いており、モード・ゴンに理解されようと試み続け、そして理解されないことで、詩人であり続けた[228]。また、アベイ座に見切りをつけたアニー・ホーニマンにイギリスの劇場での仕事に誘われた際に、「しかし、私は私の民族のために書き続けます ― 彼らへの愛からか憎しみからか、それは問題ではありません ― おそらくどちらなのか、私にもわからないでしょう。」とも語っており、アイルランド人の理解を得られずとも、アイルランド人のために書き続けた[138]。 イェイツの活動、創作は、文学、ナショナリズム、オカルティズムが絡み合っており、それについて54歳の時に次のように語っている[4]。

アイデンティティプロテスタント・アセンダンシーへの帰属意識イェイツの少年期まで、イェイツ家は不在地主としてわずかに地代を得ており、彼は支配者階級であるプロテスタントに帰属意識があったと思われる[17]。イェイツはプロテスタント・アセンダンシーの最盛期だったイギリスのジョージ王朝時代を熱愛し、この時代にアイルランドの文芸復興、文化全般の復興モデルを見た[230]。 旧弊な社会制度の下で育ち、オーガスタ・グレゴリーらプロテスタント・アセンダンシーの邸宅に出入りし彼らに憧れていたイェイツは、プロテスタント・アセンダンシーの「古き良き」上流社会が失われることを嘆き、心の葛藤を作品に表現し、彼らの思い出を晩年まで懐かしんだ[231][232]。 イェイツはプロテスタント・アセンダンシーの終焉と世紀末ヨーロッパで広く見られた終末意識、世界崩壊の感覚を重ね合わせていたと思われ、彼の作品の中には終末意識が強く表れている[231]。 アングロ・アイリッシュとしてアングロ・アイリッシュであるイェイツは、アイルランドとイギリス(イングランド)両方の文化に属するがゆえに、どちらにもはっきり帰属していると言えない板挟みに苦しんだ[231]。祖国アイルランドをイギリスの長年の支配から解放したいと強く願うアイルランドのナショナリストであり、アイルランド共和国同盟に属していたが、文人として長年ロンドンで活動し数多くのイギリス人の仲間を持っており、また行動より思索の人でもあり、モード・ゴンのように過激な独立運動に突き進むことはなかった[233]。イースター蜂起に対しても、詩の中で死んだ闘士達の行為を称えながらも、全面的に支持はしていない[233]。 彼の作品はアイルランドの外から見れば非常にアイルランド的であるが、イェイツがアングロ・アイリッシュであることから、アイルランド人には、彼のアイルランド文芸復興の業績や、作品の中でアイルランドの風土、社会、政治、伝説等を取り上げていることを知っていても、彼の作品は必ずしもアイルランドの文化やアイルランド人の心情を代弁しているとは思えない部分があるという意見もある[234]。

現代アイルランド詩・イギリス詩の批評家エドナ・ロングリーは、1980年代後半以降、ナショナリストの立場に立つ批評家がイェイツはアイルランド現代文学の本流から外れていると主張しているが、「政治思想の動向に文芸作品の評価が引きずられている」と警告しており、ロングリーの分析によると、アイルランドにおける「英語による国民文学というカノン(正典)」のなかでイェイツの位置は揺れており、「後期のイェイツがアングロ・アイリッシュ性にたてこもるような政治的態度をとったこと」が、イェイツを全体的に評価する際の議論の争点になっているようである[235]。 英文学者の結城英雄は、近年イェイツはアイルランドで、「郷愁を抱いた夢想家」として貶められる傾向があると述べている[236]。現代アイルランドのイェイツ批判の背景には、19世紀後半から顕在化した、プロテスタントとカトリック、アングロ・アイリッシュと土着のゲーリック・アイリッシュという対立図式がある[236]。結城英雄は、批判者のほとんどはカトリック側に属しており、「イェイツの文学的変貌に対する意図的な無視」や「彼の文学的功績に対するデフォルメ」もみられ、実情を無視した評価であると批判している[236]。イェイツへの賛美はむしろアイルランド以外の国でみられる[236]。 作風・思想信条老いと死、時間への意識初期の『アシーンの放浪とその他の詩』(1889年)から老年まで、時間の流れに宿命づけられた老いと死への意識が一貫して見られ、イェイツにとって変わらぬテーマとなっている[237]。英文学者の小堀隆司は、「老いと死の問題が時間への意識と深く関わっているところに若き詩人の歌の源泉が見いだされるのであるとすれば、老いと死を歌うそもそもの根本は何よりまず詩人の資質に求められるであろう。時間への意識は極めて個人的な問題としてアイルランドの詩人イェイツを彼固有の詩空間へと連れ出す。」と述べている[237]。 イェイツは老いることに意識的であり続けたが、彼が強く意識を向けていた「時間」とは、「移ろいゆく儚いものとしての時間」であり、ひたすら消えていく時間への意識は、死、過去、老いといった負性を帯びた様々な問題に思いを向けさせ、時間への意識は、現在と未来を思いながら過去に回想を巡らせる行為となり、さらに自らの軌跡を浮き彫りにしようとする内なる漂泊の旅に変容していった[238]。 ケルト的薄明の世界イェイツは子供時代の自分は、同世代に比べ非常に宗教的だったと回想しており、「神を思うと、目に涙が溢れた」と言うが、父は大学で自由主義に染まり宗教を否定しており、イェイツに立ち塞がった[229]。後の自伝で「私はとても宗教的だったが、大嫌いなハクスリー[注 23]とティンダル[注 24]に子供時代の素朴な宗教を奪われてしまった。それで私は新しい宗教を作らねばならなかったが、それはほとんど不可謬の詩的伝統の教会であった」と述べており[239]、失った宗教の代わりをアイルランドの民間伝承から作り出そうとした[62]。 前期のイェイツは、アイルランドの神話や伝説の幻想的なイメージに美を見出していた[84]。古代アイルランドの英雄神話やロマン的な伝説文学を数多く発掘してエリート的な文化ナショナリズムに結び付けたスタンディッシュ・オグレイディと、アイルランド英雄伝説研究の大家で詩人でもあり、1830年代に隆盛した民族研究と世紀末のアイルランド文芸復興の橋渡し役となったサミュエル・ファーガソンから、アイルランドの神話・民間伝承の知識の大部分を得た[62]。土着の言語であるゲール語を読まないアングロ・アイリッシュのイェイツは、ケルトの素材を先達の翻訳に頼っており、翻訳した英語話者たちの19世紀的ケルト観が取り入れられた[52]。 トマス・クロフトン・クローカーやダグラス・ハイドらが収集・採話した68篇、詩13篇を編纂し、『ケルト妖精物語』(1888年)、『ケルト幻想物語』(Irish Fairy Tales, 1892年)にまとめた[97]。 第一詩集『アシーンの放浪とその他の詩』(1889年)は、ケルト人の英雄アシーン(オシアン)を題材にした物語詩、ケルト的な非現実への憧れに満ちた幻想的な作品で、注目を集めた[240][112]。詩劇『キャスリーン伯爵夫人』(1892年)も題材を伝説から取っており、夢幻的・ロマンチックで、神秘への志向を秘めている[13]。また、イェイツ自身、漁夫や農民といった素朴な人々から民間伝承を直接採話したと語っており、それは『ケルトの薄明』(The Celtic Twilight, 1893年)に収録され、彼自身の感想や見解が添えられている[97]。 イェイツやオーガスタ・グレゴリーらの妖精信仰や民話の収集からは、イギリスが植民地アイルランドから奪うことができなかったこうした民族遺産に対するアイルランド人の関心が非常に強かったことがうかがわれ、イェイツにとって、民間伝承の収集、これをまとめた『ケルトの薄明』の執筆、様々な作品中で妖精シー(Sidhe)との交感や妖精の行動について語ることは、民族の記憶やイェイツ自身のアイデンティティを再構築する行為だった[241]。英文学者・翻訳者の井村君江は、『ケルトの薄明』はアイルランドの人々に郷土や自然への愛を目覚めさせ、ケルト民族としての意識を高め、やがてアイルランド文芸復興運動、アイルランドという国家への愛へと高まっていったと述べている[97]。 イギリスでは、1895年にマックス・ノルダウの『現代の堕落』(Degeneration, 退化論, 変質論)が翻訳・出版され、イギリス人の退化の不安、「病める人々の力無き絶望」が世紀末病として蔓延しており、イギリス人の国民性を補完する要素、癒しとしてケルトを求める向きがあった[242]。世紀末のイギリス人の不安を癒すものとしてケルト民族再評価が起こったが、それはイギリス帝国主義によって生じたオリエンタリズムであり、イギリス人の帝国主義とアイルランド人の反帝国主義の意識が絡み合うことで、世紀末のケルト意識、ケルト像が生み出されていったと評されている[242]。イェイツは、アングロ・アイリッシュという立場から架空のアイルランドを創造しようとしたが、最終的に、それはアイルランドの現実と相容れないことを知ることになった[242]。 ケルト神話は観念の世界であり、前期のイェイツは現実から遊離していたともいえる[84]。もし彼の活動が神話や民話をテーマとした40歳までだったら、おそらくその評価は、終わりゆくラファエル前派の伝統の中で、ケルト復興運動から再び美と詩情を汲みだしたマイナー詩人に留まっただろう[2]。英文学者の橋本雄一は、アイルランド独立運動やアイルランド文芸復興で実務的な現実に触れたこと、エズラ・パウンドと出会い、彼の「一新せよ(Make It New)」の精神に示唆を受けたこと、ウィンダム・ルイスの前衛的な小説や著作を盛んに読んだことなどが、現実に目を向ける要因となったのだろうと述べている[84]。 神話伝説を利用した詩作は、初期以降も、最後まで時々行っていた[243]。 オカルティズムへの関心・探求 英文学者の橋本雄一は、ウィリアム・ブレイクから受けた強い影響が、生涯にわたる神秘主義の根源となったと述べている[20]。英文学者の長谷川年光は、エッセイ「スウェーデンボルグと霊媒と荒地[注 25]」等からは、彼が深い関心を持って追及していた新プラトン主義から、交霊会などオカルティズムと呼ばれる神秘主義的思想、アイルランドの神話や民話は、共通する基礎構造に支えられたものであるという、当時のイェイツの思想的・宗教的命題が明らかであると述べている[244]。それは、世界は「現実の自然界と超自然界、現世と他界、俗と聖、眼に見える世界と見えない世界、といったように二元的世界構造をもちながらも、さらにこれらの二つの世界が相互に作用しあい、浸透しあっているようないわば二にして一、一にして二なる世界構造」に支えられたものであり、このような次元を異にする二つの世界の相互浸透作用の確証が、特に夢の中に、またトランス状態、脱魂状態、憑霊といったようなシャーマニズム的な心霊現象の中に見出すことができると考えた[244]。長谷川年光は、劇作家イェイツの課題は、「このような世界構造に支えられた人間の生の世界の多層性」をいかにして劇化するか、ということだったと述べている[244]。 イェイツは黄金の夜明け団でのオカルト実験・儀式の体験を通じて、「イメージは意識や潜在意識よりも一層深い源から湧き上がるものであること、言葉やシンボルはそれ以外では達し得ないリアリティを喚起する力を秘めていること」を学んでおり、イェイツは、自身の象徴的言語が、フランスの象徴主義経由というより、神秘思想家やブレイク、黄金の夜明け団の「ミスティカル・シンボリズム」から学んだものであると明言している[245]。 アイルランド文学研究者の松田誠思は、イェイツが神智学、ヘルメス哲学、錬金術、魔術など、近代の哲学・科学に対し相補的な意味を持つ古代・中世の 〈知〉の探求方法の研究と実践に生涯情熱を傾けた理由として、彼は「ルネッサンス以後、特に17世紀以降ヨーロッパの近代哲学・科学の主流となった認識論のパラダイム、すなわち認識の主体と認識の対象を厳密に区別することによって、〈知〉の客観性と確実性を保証しようとする立場にたいして、終始批判的」であり、「〈知〉の客観性と有用性を偏重する近代的認識論が、この世界における 〈個〉と外界の事物との有機的関係、さらには人間のみならずすべての事物の相互関係に含まれるユニークな価値の認識を妨げ、〈生〉の自己疎外を引き起こしていることを、詩人としての出発当初から一貫して批判していた。」と指摘し、「古代・中世人が自然と人間の関係について、また宇宙における人間の位置について蓄えてきた英知に学ぶ、いわば人間的知の再発見と深化の試みであった。」と述べている[246]。イェイツは熱心にオカルティズム、神秘哲学を探求し、アイルランドの田舎の人々の間に土俗の信仰を探し、交霊会や自動筆記の会といったいかがわしい場所にも足しげく出入りしており、そんな彼には嘲笑の目が向けられ続けた[229]。 死者が見る夢の回帰後期イェイツは戯曲「骨の夢」等で、繰り返し「死者が見る夢の回帰」を描いた[247]。『幻想録』でも言及されるこの「夢見回想」は、「罪を犯した者は死後亡霊となって生前犯した罪を繰り返し生き直すという呪いを受ける」というもので、彼はこれを文化を超えた根源的な想念と捉えていた[247]。「夢見回想」のインスピレーションの源泉は、16世紀ルネサンス期の魔術師アグリッパと日本の能であり、作品においては夢幻能の構造と結びつけられている[185][247]。 「エマーのただ一度の嫉妬」(The Only Jealousy of Emer, 1919年刊)から「クーフリンの死」(The Death of Cuchulain, 1939年刊)まで、ほぼ同様の構成を踏襲した作品を発表し続けた[155]。 仮面、ペルソナ演劇運動では苦い思いも少なくなかったが、その体験は無駄になることはなく、民衆に語りかけるための音楽的な雄弁術(彼はオラトリーと呼んだ)、観客に自分のヴィジョンを伝えるための戯曲・演出での実際的な工夫の経験が詩に生かされ、瞑想的で繊細優美な表現から、直接的で劇的な詩に変化した[248]。詩の中で、詩人自身が一人の演技者となり、登場人物(ペルソナ)となって語り、言葉によって自分の思いを演じるという変化には、演劇の影響が見られる[249]、『緑の兜その他の詩』(1910年)収録の「仮面」(Mask)では、後期の重要な象徴となる仮面が初めて登場している[250]。こうした作風は『責任』(1914年)あたりから顕著になっており、これ以降の詩では、語り手が主役を務めることが多くなっている[249]。 内なる口論としての詩1917年5月に、「われわれは他人と口論してレトリックをつくり、自分と口論して詩をつくる。レトリックを操る者たちは、かつて説得した、あるいはこれから説得するであろう大衆を思い起こして、音声に自信をみなぎらせる。われわれは不安のただなかで歌う」と作中で詩を定義しており、「オラトリー」からさらに、「自分との口論」としての詩へと語法が変化していった[251]。高松雄一は、「詩とレトリックを峻別しているようでありながら、実は口論であるかぎりにおいてレトリックの特質を内包する詩」と説明しており、自分自身の内面について、あるいは自分を通して見たアイルランドの現状が詩の主題になり、これまでの様々な時代の自分自身の内面の葛藤ができるだけそのまま写し取られた[252]。この葛藤は社会、政治、文化の混迷と深くかかわっており、心理の迷路が内なる口論として外在化されている[252]。 神秘的宇宙観・歴史循環論・優生学イェイツは自身の哲学を散文作品、『幻想録』(A Vision, 1925年、改訂版1937年)で説明している[2]。当時、神を失った社会の精神的無秩序状態と、第一次世界大戦(1914 - 1918)による文化・秩序の崩壊という現実があり、『幻想録』は、こうした秩序を失った世界の中で、「壮年のイェイツが自己の魂の知的完成を求めて苦闘した重要な記録」となっているが、その試みは困難なものであったことがうかがえる[253]。妻ジョージーとの自動筆記のセッションで彼女が書いたものがベースとなっており、これは3年、4,000ページに及び[172]、イェイツは7年かけて整理しまとめ、1925年に『幻想録』として出版した[199][173][172][注 26]。 プラトン、プロティノス、スウェーデンボリ、ヴィコ、ニーチェや、占星術、神智学、インド哲学(ヒンドゥー教)、日本の禅、神秘的宇宙観、歴史観(歴史循環論)転生説等に対する信念を体系化・図式化した個性的な省察録で、彼の最盛期の象徴の体系が抽出されている[199][2][112]。これが詩人イェイツの前期のケルト神話と並ぶ後期の思想体系となっている[199]。   英文学者の野中涼は『幻想録』に書かれた歴史観を、「どの時代も円錐状に展開して、前の時代がえがいた円環を次の時代はほぐすように進行する。ペルシア文明はギリシア文明によってほぐされ、ローマ文明はビザンティン文明によってほぐされ、ビザンティン文明はルネッサンスによってほぐされた。一方が他方の生命を死に、たがいがたがいの死を生きる。」と解説している[254]。『幻想録』の思想体系は gyre(渦巻き、螺旋)のモチーフとして図像化されており、これは対立しつつも影響し合い、変化し続ける思想や歴史観を表している[255]。 gyre の元となるものは、プラトン、ダンテ、ベーメ、ブレイクなどが挙げられ、英文学者の日下隆平は、イェイツが gyre を用いた契機を、「渦巻き」をエネルギーと創造のイメージでとらえた彫刻家達ヴォーティシズム(渦巻派)とみている[256]。 イェイツは、当時の社会の物心両面にわたる混乱と末期的な有様に対して、ルネッサンス以後の近代の歴史の中に位置づけ、人間の文明は約2000年周期で成長、完成、衰退を経過して輪廻し、この歴史の移り変わりは 人間の運命を支配する象徴的な絶対者ともいうべき The Great Wheel(大車輪)の運動の上にあるとした[118][257]。The Great Wheel の運動は、月相に変化をもたらすとし、 The Great Wheel の上に位置する月相の変化に呼応して、人類の歴史は巡るとする[118]。イェイツは月相を28に区分し、第一相(新月)から第八相を成長期、第九相から第十五相(満月)までを完成期、第十六相から第二十八相を衰退期に相当するものと想定し、キリスト教文化が栄華を極めたビザンティン文化およびルネサンス期が文明の完成期に当たり、現代(当時)20世紀は第二五相で次の第一相に向かう時期であり、文明の交替期、今の文明の終末期であり、次の2000年の文明期の黎明に近づいているとした[118][257]。第一相の暗黒の月(新月)は形而上の完全客観視を代表し、第十五相の月(満月)は完全主観を代表し、主観と客観の混合体である人間は、時代によって固有の性質を持つことになるという[118]。  人間には Wiii[注 27]、Mask[注 28]、Creative mind[注 29]、Body of Fate[注 30]という4つの「機能体」があり、Will と Creative mind と Mask と Body of Fate は対立し、人の人格はこの機能体の組合わせによって決定されるという[258]。ある人の4つの機能体が28相から成る The Great Wheel のどこに位置するかによって、人格や天分を分析し解釈することができると考え、各相の典型的な知人や歴史上の人物を上げて例証し、彼が出会った人々を一つの体系のなかに位置づけた[259]。(1922年に出版した自叙伝『垂絹の揺ぎ』(The Trembling of the Veil)は、イェイツ自身より周囲の人々に多く触れており、『幻想録』の体系による人物評価、意味付けが生かされている[259]。)また、宇宙には Daimon と呼ばれる指導が君臨しているとし、イェイツはこれを人間の自我の究極の理想像と考え、人間の4つの機能は Daimon の4つの記憶から生じているとしている[258]。 本書での想像力、歴史、オカルティズムの関係についての思索は分かりにくく、この占星術的世界観は個人の怪しげな霊的体験から導き出されたことから、彼自身以外にはほぼ説得力がなく、ほとんどの人には理解できないという辛辣な批評もあるが、後期イェイツ作品、イェイツの詩の変貌の理解に不可欠だと考えられている[2][258]。独自の循環史観、周期的な歴史観は、作品の中でイメージの反復と収束として表れている[2][257]。「ビザンティウムへの船出」の後半では芸術的創造を巡る哲学的な議論が展開されるが、「渦」または gyre がその中核となっている[255]。 『幻想録』の中で、いかなる詩人も自ら創造の主になることはできず、霊感も幻想(ヴィジョン)も世界霊魂からくると考えた。世界霊魂は「個人や精霊に属するものではなくなったイメージの大きな貯蔵庫」とされ、イェイツの想像力の源、芸術の根源であり、彼の神であると考えられる[199][260]。彼はこの概念を、プラトンやカバラ思想を取り入れた17世紀イギリスのヘンリー・モアから学んだと言われる[260]。 ジョージーの自動筆記は、instructors(指導)なる霊、精霊の秘教的な思想を伝達して書き留めものとされる[173]。 ジョージーはイェイツの死後、最初の自動筆記は偽りであったことを認めており、イェイツが落ち着いたら白状するつもりだったと語っている[171][261]。instructors との質疑応答という儀式が、最初以外はジョージーの演技なのか、作為性はどの程度なのかには議論があるが、自動筆記の内容はある程度彼女の意識的なコントロール下にあったと考えられている[171]。『幻想録』に含まれていない自動筆記セッションでは、instructors のアドバイスはジョージーに味方する個人的なものもある[172][注 31]。イェイツは instructors が提供した素材を基に詩を作る等、ジョージーの自動筆記はイェイツの後期の活動を支えたが、長年彼女が果たした役割に光が当たることはなかった[172][173]。 『幻想録』等で示した循環史観、終末観は、かなり主観性の強い認識であるが、最晩年の詩作・劇作活動の要になっているだけでなく、現代社会における人間の堕落、生のエネルギーの衰退に対する危機意識、優生学に基づく荒療治(断種)への賛同という彼の主張とも密接に結びついている[257]。最晩年のエッセイを収録した『汽罐の上で』の中で、優生学協会員で心理学者のレイモンド・キャッテルの著作を典拠に、人種の「汚染」「退化」を止めるために積極的に断種手術を行うことを強く肯定している[214] T・S・エリオットは、イェイツに詩人として最高の賛辞を贈っているが、その神秘思想は「個人的宗教」であると批判している[233]。 政治モード・ゴンに詩や戯曲を政治運動に役立てるよう、繰り返し言われていたが、イェイツは政治運動や社会運動はあまり好まなかった[226]。 アイルランド自由国建国後、基本的に支持の立場だったが、新生アイルランドの政体はローマ・カトリック農民民主政体で、彼が望んでいたのはプロテスタント・アセンダンシーの貴族的共和制であり、民主制という多数者支配の政治制度への異議を繰り返した[20][257]。また、カトリック主導の政教不分離の政治運営と、それによって台頭した市民階級の世俗的な価値観を批判して、反時代的な姿勢を明確に示している[20][257]。 研究イェイツの著作に関する書誌はかなりの分量があり、2000年時点で、詩、戯曲、エッセイ、書簡、講演、翻訳などの作品が20巻程、その作品についてのビブリオグラフィーやコンコーダンスが6巻ある[223]。イェイツは完成した作品にさらに手を加えることが多く、校訂の異同を示す「ヴァリオラム・テキスト」がジャンル別に出ている[6]。評伝や研究書は、主なものだけで150巻を超える[223]。 影響英文学者の高松雄一は、イェイツの前期から後期への転身が、T・S・エリオット、W・H・オーデンといったモダニズム以後の詩人たちに与えた影響は大きいと指摘している[112]。 英文学者の結城英雄は、イェイツと同じくアイルランド文芸復興の中で生まれたアイルランド人作家ジェイムズ・ジョイスと比較し、「ホメロスの『オデュッセイア』を枠組みとする『ユリシーズ』(1922)の神話的な手法は、アイルランド神話に拠って立つイェイツの手法の踏襲」であると指摘し、両者には重なるところが多いと述べている。 イェイツとオーガスタ・グレゴリーが推進したアベイ座の演劇を観た者には、作品をある種の福音や秘蹟と受け止め、1916年のイースター蜂起や対英独立闘争に加わった者も多く、以後アイルランドでは今日まで、演劇の様々なヴィジョンが国家形成に少なからず影響を与えている[262]。 エピソード

ポピュラー文化とイェイツ イェイツ没後、その詩歌は英語で書かれた代表的な文学作品のひとつとみなされるようになった[8]。英語圏では中等教育の段階から広く教材として用いられ、幾つかの作品はきわめてよく知られているため[190]、イェイツ作品に登場する詩句はさまざまな映画や音楽で引用され続けている。

主な作品詩集『アシーンの放浪』The Wanderings of Oisin and Other Poems (1889年)

『キャスリーン伯爵夫人および諸伝説と抒情詩』The Countess Kathleen and Various Legends and Lyrics (1892年)

『葦間(あしま)の風』 The Wind among the Reeds (1899年)

『七つの森で』In the Seven Woods(1903年) 『緑の兜その他の詩』The Green Helmet and Other Poems(1910年) 『責任』Responsibility: Poems and a Play (1914年) 『クールの野生の白鳥』The Wild Swans at Coole(1917年, 1919年)

『マイケル・ロバーツと踊り子』Michael Robartes and the Dancer(1920年)

『塔』The Tower (1928年)

『螺旋階段』The Winding Stair and Other Poems (1933年)

『最後の詩と劇』Last Poems & Plays (生前未刊、1939年)

散文・評論など『ケルト妖精物語』Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry (アイルランド各地方の妖精譚と民話, 1888年) 『ケルト幻想物語』Irish Fairy Tales(アイルランド妖精物語, 1892年) 『ケルトの薄明』The Celtic Twilight(1893年) 『ウィリアム・ブレイクの作品』The Works of William Blake: Poetic, Symbolic and Critical(エドウィン・エリスとの共著, 1893年) 『秘儀の薔薇』The Secret Rose (1897年) 『善と悪の観念』Ideas of Good and Evil (1903年) 『幻想録』A Vision (1925年、改訂版1937年) 『汽罐の上で』On the Boiler(生前未刊、1939年) 自伝『幼年と少年時代の幻想』Reveries Over Childhood and Youth(1914年、幼年期と青年期の自叙伝) 『垂絹の揺ぎ』The Trembling of the Veil(1922年、演劇運動時代の群像劇的な自叙伝) 『自叙伝』The Autobiography of William Butler Yeats(1938年) 小説『ジョン・シャーマンとドーヤ』John Sherman and Dhoya(1891年、自伝的小説[274]) 『まだらの鳥』The Speckled Bird(生前未刊、1976年。自伝的小説) 戯曲「キャスリーン伯爵夫人」The Countess Cathleen(1899年出版, 1911年初演) 「心願の国」The Land of Heart's Desire(1894年初演) 「グラーニアとディアーミッド」(1901年初演) 「キャスリーン・ニ・フーリハン」Cathleen ni Houlihan(1902年初演) 「デァドラ」Deirdre、1907年 「鷹の井戸」At the Hawk's Well (1916年初演) 「骨の夢」(The Dreaming of the Bones)(1919年初演) 「エマー[注 34]のただ一度の嫉妬」The Only Jealousy of Emer (1919年) 「復活」The Resurrection(1927年出版、1934年初演) 『窓ガラスに刻まれた言葉』The Words upon the Window-Pane(1934年) 「クーフリンの死」The Death of Cuchulain (1939年) 日本語訳

伝記・評伝イェイツの死の4年後に、ジョセフ・ホーンによってオフィシャルな伝記が書かれた[275]。イェイツの活動は多岐に渡り、交友関係も広く、膨大な書簡があり、伝記の決定版は難航し、2度著名な研究者が着手したが未完に終わり、3度目にロイ・フォスターによって完成した[275]。日本は長くイェイツの伝記がなかったが、 2019年に杉山寿美子により日本初の本格的伝記『祖国と詩 W・B・イェイツ』 が出版された[275]。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||