|

Lancia da giostra

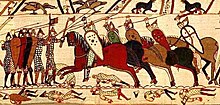

La lancia da giostra era l'arma inastata in dotazione quale arma primaria alle forze di cavalleria pesante del Medioevo europeo. Sviluppata sia a fini bellici che a fini ludico-sportivi per l'utilizzo nelle giostre, da cui il nome, l'arma presentava anche una variante nota come "lancia cortese", più fragile e priva di punta, o dotata di punta smussata, per salvaguardare l'incolumità del bersaglio. StoriaOriginiA partire dalla massiccia riforma dell'esercito franco operato da Carlo Magno al tempo del Sacro Romano Impero, la figura del guerriero montato in armi guadagnò sempre più prestigio ed importanza sia a livello militare che sociopolitico. Espressione della società guerriera dominante in una realtà politico-geografica, la Francia, caratterizzata dalla presenza di ricchi pascoli e grandi praterie, il miles carolingio iniziò a specializzarsi nella lotta "a cavallo" ed a privilegiare l'uso di armi che gli permettessero di meglio sfruttare tutti quei vantaggi tattici garantiti dalla posizione sopraelevata rispetto al suolo[1]. In un simile contesto, la lancia da cavalleria, enucleata nell'archetipo del contus in dotazione ai catafratti dell'Impero romano tardo antico e dell'Impero bizantino giustinianeo, capace di garantire al guerriero la possibilità di disarcionare un altro cavaliere o di impalare un fantaccino mantenendo una certa distanza dal bersaglio, finì gioco-forza per cattivarsi grande attenzione. EvoluzioneRispetto al contus del mondo partico-bizantino, i cavalieri dell'esercito franco prima ed ottoniano poi predilessero la chiavarina, una particolare tipologia di lancia sviluppata nell'areale germanico per la caccia al cinghiale. Un'arma robusta, con testa metallica a losanga, caratterizzata da due bracci d'arresto (lug) posti sulla gorbia per impedire che la violenza del colpo bloccasse troppo in profondità l'astile nelle carni del bersaglio. Il momento cruciale per lo sviluppo della lancia da giostra fu l'XI secolo, quando si diffuse la strategia della "carica con lancia in resta": un accorgimento tattico ideato, pare dai Normanni, certo non prettamente risolutivo, dagli svariati punti deboli[2] ma di enorme impatto sull'opinione pubblica e sull'immaginario degli europei del post-anno Mille poiché proprio con una simile tattica i crociati avevano definitivamente sbaragliato le forze dei turchi selgiuchidi durante l'Assedio di Antiochia (1098).

Il bisogno di poter meglio maneggiare una lancia sempre più pesante provocò una massiccia evoluzione nella linea e nella componentistica della corazza in uso ai milites. la cotta di maglia venne irrobustita da piastre metalliche per reggere meglio l'urto di punta delle lance e delle frecce. Alla piastra pettorale venne poi fissato un uncino metallico, la resta, il cui scopo precipuo era garantire una miglior presa "sotto braccio" della lancia durante la carica. Il lato sinistro della corazza (pettorale, spalla e braccio), solitamente bersaglio preferenziale del colpo di lancia nello scontro tra cavaliere vs cavaliere, fosse esso reale o ludico, venne irrobustito con un'apposita forma di spallaccio "avvolgente", la guardastanca. I finimenti stessi della cavalcatura furono oggetto di un'accorta opera di irrobustimento: a prescindere infatti dal ritorno in auge di cavalli interamente corazzati su modello degli antichi catafratti, caratteristica precipua della sella basso-medievale era la presenza di arcioni piatti in sostituzione dei "pomi", in pratica due fermi che "incastravano" il bacino del cavaliere per aiutarlo a resistere al colpo di lancia che lo avrebbe potuto facilmente sbalzare di sella ("disarcionare" in lingua italiana). Sviluppi rinascimentaliLa rivoluzione militare rinascimentale introdusse nei campi di battaglia europei importanti novità tecnico-strategiche che costrinsero la figura del guerriero corazzato a cavallo armato di lancia ad una radicale revisione delle sue mansioni, del suo equipaggiamento e del suo stile di combattimento:

Contrariamente a quanto si è semplicisticamente portati a supporre, queste radicali innovazioni non portarono alla scomparsa della lancia dalla panoplia dei cavalieri del Cinquecento o del Seicento. Testimonianze scritte ed iconografiche testimoniano la sopravvivenza, nel Regno di Francia e nel Regno d'Inghilterra, di corpi di cavalleria pesante armati sia di lancia che di pistole durante il XVI secolo. CaratteristicheDescrizioneEra un tipo di lancia da cavalleria che sommava alle normali caratteristiche delle lance già in uso presso la cavalleria dell'Antichità particolari accorgimenti volti ad amplificarne l'efficacia: un padiglione metallico "para-mano", un anello d'aggancio alla resta applicata sulla corazza dell'utente e punta cuspidata in metallo di circa 20 cm. Costruzione Frutto del processo evolutivo partito in epoca tardo-antica dal contus dei Sarmati, la lancia da giostra in uso alla cavalleria pesante medievale era un'arma lunga circa 4 metri.

L'intera superficie dell'arma era spesso decorata a colori vivaci, mentre un pennone con le insegne nobiliari (v. araldica) del cavaliere era assicurato alla base della punta metallica. Galleria d'immaginiLance da giostra in azione durante rievocazioni storiche di tornei e feste medievali. Note

Bibliografia

Voci correlateAltri progetti

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia