|

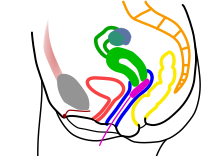

Tampon hygiénique  Un tampon hygiénique, ou tampon périodique, est un dispositif absorbant habituellement jetable, inséré dans le vagin comme protection hygiénique afin d'absorber les écoulements sanguins d'origine utérine, lors des menstruations (règles). Les protections périodiques jetables fabriquées industriellement ont connu leur essor dans les années 1920, et des produits réutilisables alternatifs sont (ré)apparus dans les années 2010, à grand renfort de publicité dans la presse magazine puis sur le web. Le tampon actuellement utilisé comprend un noyau très absorbant, le plus souvent en viscose, parfois agrémenté d'un voile de coton ou une couverture extérieure en non-tissé, et une ficelle de retrait. Le tampon est inséré dans le vagin avec le doigt ou avec un applicateur. Sa capacité d'absorption varie selon les modèles. Quelques chiffresSelon Consoglobe, « treize fois par an et 520 fois dans sa vie, une femme a besoin d'une serviette ou d'un tampon hygiénique. À l'échelle mondiale, cela représente une consommation de 1 447 serviettes hygiéniques chaque seconde, soit quarante-cinq milliards par an »[1]. En 1995, l'hebodmadaire The Village Voice estime qu'une femme américaine utilise 11 400 tampons dans sa vie. Dans ce pays plus de 80 % des femmes en âge d'avoir des règles utilisent des tampons. Selon les évaluations disponibles, 52 à 86 % des femmes traitent leurs menstruations par des tampons aux États-Unis[2], et un peu moins (43 à 46 %) en Espagne[3] et en France[4]. Rien qu'en France, environ seize millions de femmes sont en âge d'avoir des règles[5] et Une femme utilise, en moyenne, trois tampons ou trois serviettes périodiques pendant quatre jours tous les mois, le total est de 144 jetables p ; en multipliant ce chiffre par le nombre de femmes françaises, le résultat est de : 2 304 000 000 tampons et serviettes jetées en un an dans un seul pays[réf. nécessaire]. Histoire PATIENTE : Oui, docteur, j'ai beaucoup entendu parler du TampaX, mais à quoi ressemble-t-il ? DOCTEUR : Eh bien, Mme Browning, vous voyez, c'est vraiment unique – il ne ressemble à aucun autre produit de protection menstruelle… Un commentaire précisait que ces nouveaux tampons : 1° permettent l'absorption des pertes menstruelles au niveau du col de l'utérus. 2° éliminent les risques d'irritation. 3° minimise l'exposition aux produits de décomposition odorants. 4° Réduisent le risque d'infection d'origine périnéale. 5° Soulagent les risques psychologiques. 6° Fournissent une protection sanitaire dans sa forme la plus pratique, confortable et hygiénique. Il existe des preuves de l'utilisation de tampons à travers l'histoire dans une multitude de civilisations (grecque, romaine, japonaise...) et depuis des milliers d'années[6]. Le document médical imprimé le plus ancien (papyrus Ebers, daté du XVIe siècle av. J.-C.) évoque des tampons en papyrus doux utilisés par les femmes égyptiennes. Les Égyptiennes de la noblesse pharaonique utilisaient aussi de petites baguettes en bois entourées de lin, de coton ou de laine[6]. Dans l'AntiquitéLes femmes romaines utilisaient des tampons en laine de mouton[6]. Hippocrate recommandait l'usage de pessaire astringent en cas de menstrues abondantes. Dans l'ancien Japon, les femmes fabriquaient des tampons en papier, les maintenaient en place avec un bandage et les changeaient 10 à 12 fois par jour[6]. Les femmes hawaïennes traditionnelles utilisaient la partie poilue d'une fougère indigène appelée hapu'u ; et les herbes, mousses et autres plantes sont encore utilisées par les femmes dans certaines régions d'Asie et d'Afrique[6]. En Occident, la représentation du corps féminin et du sang des règles (supposé impur), mise en avant par les religions monothéistes a longtemps découragé ce type de pratiques ou les a invisibilisées. Production, commercialisation et stratégies publicitairesEn 1860, R. G. Mayne définit le tampon comme : « un terme moins inélégant pour le bouchon, qu'il soit constitué de morceaux de chiffon, d'éponge ou de mouchoir en soie, auquel on a recours pour boucher le vagin en cas d'hémorragie »[7]. Au XIXe siècle, aux États-Unis, des éponges qualifiées de désinfectantes, étaient commercialisées aussi bien comme moyen contraceptif — alors illégal — que comme tampon. Les premiers tampons hygiéniques furent commercialisés aux États-Unis entre les années 1920 et les années 1930 (soit une quarantaine d'années après la commercialisation des serviettes hygiéniques)[a]. Plusieurs marques existaient alors, comme Fax, Holly-Pax, Moderne Woman, et Nunaps. C'est la société Tampax qui commercialisa le premier tampon avec applicateur pour lequel son inventeur, le Dr Earl Haas, avait déposé un brevet en 1931. Constituée en 1934 dans le but d'exploiter le brevet dont elle avait acquis les droits, la Tampax Inc. lança la première grande campagne publicitaire pour son produit en . Dès 1938, Tampax proposa deux nouveaux modèles, l'un moins absorbant, l'autre plus absorbant. Selon les publicités d'époque, « Seul le coton chirurgical le plus doux est utilisé, respectueux des tissus les plus délicats. Ce coton est comprimé au sixième de sa taille normale pour une insertion facile, facilitée par l'ingénieux applicateur individuel (...) ». En complément de la publicité diffusée dans la presse, presse féminine surtout, dès les années 1930, les fabricants organisent des conférences et une production de contenus pédagogiques à destination des femmes et des jeunes filles. Ce sont des brochures et livrets, puis des films, didactiques, hygiénistes, pour certaines destinées aux établissements scolaires ou aux groupements impliqués dans l'éducation des jeunes filles. Leur contenu hybride (à la fois éducatif et publicitaire) a notamment été rétrospectivement étudié par Dacia Charlesworth (2001) qui montre que Tampax et Kotex durant 40 ans (de 1958 à 1998) ont ainsi véhiculé des injonctions paradoxales à propos de liberté et de fraicheur reconquise, à propos de menstruations décrites comme normale et naturelle, mais toujours honteuse, et donc à cacher de tous (grâce au tampon)[8]. Ce sont ensuite des magazines de marque ou des publireportages. Sharon R. Mazzarella (2008) [9] en 2008, puis Claire Roubaud[10],[11] en 2023 dans sa thèse de doctorat sur le discours commercial, les stratégies et les représentations utilisés pour la vente des produits « d'hygiène féminine » et la menstruation montre que, près d'un siècle après la commercialisation des premiers tampons, ce mode de communication a été ré-adapté au contexte du Web 2.0 et des réseaux sociaux. A la suite de Debra Merskin[12] et d'autres, elle montre que si certaines des vieilles croyances sur les menstruations semblaient sur le point de disparaitre, elles ont en réalité été entretenues par une communication commerciale et semi-scientifique qui n'a jamais cessé de jouer sur le secret, la honte ou l'embarras généralement socialement suscité en société, à l'école, en famille par les règles[12]. Le sous-entendu implicite de toute les publicités continue à enseigner aux filles, aux femmes et aux hommes qu'il faut toujours et dans toute la mesure du possible cacher les menstruations[13],[12]. Certaines marques ont mis en avant que choisir des tampons plutôt que des serviettes hygiéniques était le meilleur moyen de cacher les signes menstruels aux autres[12]. La honte et l'embarras sont des émotions utilisés par les publicités pour les produits menstruels, confirment Simes et Berg en 2001 [13]. En 2011, Caroline de Montety et Valérie Patrin-Leclère montrent[14] que l'émergence conjointe du Web 2.0 et des Réseaux sociaux numériques, et leurs viralités, offrent aux fabricants de nouveaux moyens de marketing de contenu ou de contenu de marque (content marketing, contenus éditoriaux qui sont produits par les marques)[15], qui passent par la création et la diffusion, par les marques, de contenus médias présentés comme informatifs et pratiques, parfois divertissants. Ils visent des tranches de consommatrices spécifiques et prennent les formes hybrides de blogs, de vidéos, de jeux, d’expositions et même de webséries[15]. Ils se diffusent notamment par « le bouche à oreille digital », les influenceuses, grâce à une apparence de proximité, de relation horizontale, pair à pair, avec les internautes. Dès 2000, Procter & Gamble (propriétaires marques Tampax et Always) lance un forum d'échange d'expériences / site web (beinggirl.com, qui veut apporter des réponses aux questions des jeunes adolescentes sur leurs choix en matière d'hygiène féminine, et qui deviendra une chaîne YouTube). Il se présente comme « a forum for girls to explore their collective interests and receive guidance in choosing the right feminine protection products provided by Tampax and Always at the very start of their cycles » (Mazzarella, 2008, p. 29). Jusqu'à récemment, quand il fallait faire une démonstration, le sang était banni et remplacé au profit d'eau ou d'un liquide coloré, ce qui contribuait à perpétuer ce que Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti nomment « l'invisibilité de « l'indisposition » »[16], qui cite Edgar Morin évoquant « Ce sang féminin (qui) demeure ce qu'une femme doit avoir absolument dans sa vie, et ce qu'elle doit absolument cacher »[17]. Pour faire connaître et utiliser ces produits nouveaux, les sociétés choisirent d'abord de suggérer que leur usage avait été approuvé par les autorités médicales (dans la publicité pour le TampaX, on peut ainsi lire « Accepté pour la publicité par le journal de l'American Medical Association »). Certains groupes religieux en désapprouvaient l'usage au motif que ce dispositif stimulerait érotiquement les femmes. La crainte que le tampon puisse provoquer la perforation de l'hymen a pu aussi en retarder l'adoption. La publicité a d'abord précisé que ce risque n'existait pas, puis l'a mis en avant pour vendre des tampon-mini pour les adolescentes. En 1938, on pouvait trouver en France des paquets de Tampax, importés des États-Unis, dans des emballages libellés en français. La première société européenne à fabriquer des tampons fut fondée par le Dr Carl Hahn en Allemagne dans les années 1947 (le Dr Hahn vendit sa société détentrice de la marque O.B. à Johnson and Johnson en 1974). L'utilisation du tampon hygiénique se généralisa après la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, en 1945, les ventes de tampons hygiéniques, quoiqu'en progression, ne représentaient que 10 % des ventes de serviettes hygiéniques. Un article du Dr Robert L. Dickinson, dans le JAMA contribua notablement à la popularisation du tampon[18]. En 1951, le Tampax est lancé en France. Tandis que, dans un souci d'autonomie, quelques activistes américaines tentent de remettre au goût du jour l'usage des éponges naturelles, Alicia Bay Laurel, dans Living On The Earth paru en 1970, promeut la confection domestique de tampons à partir d'éponge en cellulose[19]. De leur côté, à compter de la fin des années 1970, les fabricants cherchèrent à utiliser d'autres fibres que celles de coton ou de rayonne qui composaient exclusivement jusqu'alors leurs produits (dans les années 1920-30, on utilisa également de la cellulose). Ces nouveaux produits se firent rapidement une place sur le marché[20]. Entre 1980 et 1993, les tampons faits exclusivement de coton n'étaient presque plus commercialisés aux États-Unis[21]. En 1980, 70 % des femmes américaines menstruées utilisaient des tampons[réf. souhaitée]. PrésentationLes tampons sont vendus sous deux formes :

Il existe plusieurs tailles de tampons hygiéniques, afin d'adapter au mieux la garniture au débit des menstruations. Sécurité sanitaireRisques microbiologiquesSeule une très faible proportion de femmes utilisant des protections internes développera un syndrome du choc toxique (SCT) menstruel. Toutefois, le SCT touche majoritairement les femmes jeunes, portant des tampons. L'utilisation de tampon, et plus exceptionnellement de coupe menstruelle, est un facteur de risque reconnu pour développer un SCT, en raison du maintien de sang à l'intérieur du vagin, créant un milieu favorable au développement du staphylocoque doré. Dès les années 1975, parviennent aux fabricants des cas laissant supposer un lien entre le SCT et le port du tampon hygiénique. Le , les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) rendent publics les résultats préliminaires d'une étude montrant une corrélation entre la survenue du syndrome du choc toxique et l'utilisation de tampons hygiéniques. Considérant le taux d'incidence trop bas, le CDC ne décourage toutefois pas l'usage du tampon. Le , Procter & Gamble est cependant contraint de renoncer à commercialiser le tampon Rely après que le CDC eut remarqué que ce modèle particulièrement absorbant, à base de polyester imbibé de carboxyméthylcellulose, entraînait plus de SCT que les autres tampons[22]. En effet, après un an de commercialisation de ce tampon, 1500 cas de SCT avaient été relevés aux États-Unis, dont 88 décès[23],[24]. La compagnie Procter & Gamble, qui commercialisait le tampon Rely, a été condamnée. À la suite de cela, la Food and Drug Administration (FDA) contraint, aux États-Unis, les fabricants à préciser le risque de SCT sur les boîtes de tampons[25] et recommande l'utilisation de tampons peu absorbants. En 1989, la FDA, le CDC et les National Institutes of Health confirment la corrélation entre la capacité d'absorption et l'occurrence de SCT, puisque capacité d'absorption et durée de port sont intrinsèquement liées. Le , un règlement de la FDA fait obligation aux fabricants de classer les tampons dans l'une des quatre catégories qu'elle a définies, d'après les tests Syngyna (junior, regular, super, ou super-plus)[26]. Il est donc recommandé de

Risques chimiquesEn 1989, à la suite d'une campagne menée par des activistes en Grande-Bretagne, les industriels se résolvent à abandonner un processus de production à base de chlore. L'émission World in Action, programmée à la télévision anglaise en 1989, a attiré l'attention sur les effets et les origines de la pollution à la dioxine et son implication dans la production de produits d'hygiène. En 1992, Ted Weiss qui présidait un sous-comité du Congrès supervisant l'activité de la FDA, soulève la question de la présence de dioxine dans les tampons. La FDA, qui n'avait pas elle-même réalisé de tests sur les tampons, mais s'était basée sur les données transmises par les industriels, répond que la dioxine ne représente pas un risque sanitaire du fait des très faibles quantités mesurées. En 1997, la Représentante démocrate Carolyn B. Maloney, conseillée par PH. Tierno, fait une proposition de loi, The Tampon Safety and Research Act, qui restera lettre morte. En 2002, une étude conclut que la dioxine ne représente pas un risque sanitaire[27]. Les tampons sont fabriqués avec des fibres de coton et/ou de rayonne/viscose (dérivés de la cellulose). Jusqu'au début des années 2010, peu de données scientifiques étaient disponibles pour les consommatrices ou la recherche publique quant aux résidus ou produits chimiques susceptibles d'être présents sur ces fibres, et moins encore sur la façon dont ces produits pourraient éventuellement affecter la santé des femmes qui les utilisent. Des universitaires (Upson et al.) publient, en 2022, une revue d'études[28] sur la présence de produits chimiques dans les tampons. Ils montrent que divers auteurs : Archer et coll. en 2005, Desmedt et al. en 2020, DeVito et Schecter en 2002, Gao et Kannan en 2020, Griet et al. en 2020, Kim et al. en 2020, Kuki et al. en 2019, Lin et al. en 2020, Schecter et al en 1998, Shin et Ahn en 2007, Wiberg et coll. en 1989, l'Anses en 2018, l' Agence suédoise des produits chimiques (KEMI) en 2018, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en 2016 et Pors et Fuhlendorff en 2002... ont mis en évidence la présence de divers produits chimiques préoccupants dans les tampons, dont des organochlorés (dioxines et congénères de type furanes) ; des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; des parfums, des phtalates, des parabènes, des bisphénols, du triclocarban, du glyphosate, des ignifugeans et divers composés organiques volatils (COV)[28]. Concernant les dioxines, la Food and Drug Administration américaine (FDA) avait alors jugé « négligeable » le risque d'effets nocifs pour la femme[29], mais aucune étude ne semble avoir testé in vivo la capacité éventuelle de ces dioxines à migrer vers la muqueuse vaginale (hautement vascularisée) ou l'utérus[30]. Philippe Tierno, microbiologiste et pathologiste à l'université de New York rappelle que des molécules de ce type sont rémanentes et à effet cumulatif, et qu'une exposition d'une minute peut suffire à ce que la molécule soit absorbée par l'organisme humain. Or rappelle-t-il « Une femme utilise environ 11 400 tampons dans sa vie menstruelle ; soit une exposition aux dioxines répétée 11 400 fois ». Un rapport de l'ONG Women's Voices for the Earth (WVE) rappelle en outre que les muqueuses vulvaires et vaginales sont particulièrement absorbantes (au point que des médicaments à délivrance vaginale ont été étudiés[31] et qu'une étude a montré que l'estradiol (œstrogène synthétique) passait dix fois plus vite dans le sang après une application vaginale qu'après une absorption orale[32]), et que l'écosystème vaginal est plus sensible et plus absorbant que la peau en général… Or des produits d'hygiène féminine peuvent contenir des produits chimiques connus ou soupçonnés comme perturbant le système endocrinien (EDC), ainsi que des substances cancérigènes ou allergènes. Il insiste aussi sur le fait que presque toutes les américaines utilisent des tampons et des serviettes hygiéniques, et qu'aux États-Unis dans les populations noires et « Latinos » la douche vaginale (bien que fortement déconseillée par la médecine[33],[34],[35],[36]) est très utilisée, de même que des lingettes, des poudres et des désodorisants, plus souvent utilisées que dans le reste de la population féminine, ce qui surexpose un peu plus ces femmes à certains produits chimiques (dont des parabènes[37], utilisés comme agents de conservation, et des ingrédients de parfum (ex. : phtalate de diéthyle[38] et Galaxolid[39]). Des scientifiques et ONG ont donc appelé à développer les recherches sur ces questions[40],[41]. Aux États-Unis depuis 1999, la députée américaine Carolyn Maloney a plusieurs fois appelé, mais sans succès, à ce que la loi (Robin Danielson Act) inclue le lancement d'un programme de recherche fédérale sur ce thème[42]. Des chercheurs comme A. Zota (épidémiologiste travaillant notamment sur les effets sur la santé des agents de fragrance à l'université George Washington) estiment aussi que les muqueuses vaginales et vulvaires étant très perméables et faisant partie du système reproducteur vulnérable aux perturbateurs endocriniens, d'éventuels produits chimiques (ou contaminants biologiques) introduits ou relargués par les applicateurs de tampons (en carton ou plastique) devraient aussi être recherchés[43]. Des traces de pesticides sont aussi en cause : le rapport du WVE les évoquait déjà dans le coton utilisé dans les produits d'hygiène féminine, citant des analyses commandées par une ONG de défense de consommateurs, ayant trouvé des résidus détectables de huit pesticides dans une marque de tampons[40]. En juillet 2024, un consortium de chercheurs, sous l'égide de l'université de Berkeley (Californie) a publié les résultats d'une étude qui, pour la première fois, a mesuré les taux de métaux présents dans 14 marques de tampons vendus aux Etats-Unis et en Europe. Plus de seize métaux et métalloïdes toxiques ou problématiques y ont été trouvés, dont plomb, mercure, arsenic, cadmium, chrome, des métaux hautement toxiques, outre du zinc[47], à des taux variant selon le lieu d'achat (États-Unis vs UE/Royaume-Uni), selon qu'ils soient labellisés bio ou non, et selon les marques [Lesquelles ?][réf. souhaitée]. Aucune marque n'était indemne de la présence d'au moins quelques métaux ; [réf. souhaitée] ; « Aucune catégorie n'avait systématiquement des concentrations plus faibles de tous les métaux ou de la plupart d'entre eux ». Les chercheurs ignorent les causes de la présence de ces métaux, qui pourraient provenir des champs de coton et/ou du bois ou du process utilisés pour produire la pulpe de bois également utilisée dans certains tampons. Selon les chercheurs, il est possible que certains métaux aient été absorbés dans le sol par les plantes utilisées dans leur fabrication. Ils pourraient aussi avoir été utilisés comme antimicrobiens, ou pour contrôler les odeurs[48]. Comme pour les produits chimiques cités plus haut, il s'agit de faibles doses, mais une femme peut utiliser environ 11 400 tampons durant sa vie[43] et bien plus de serviettes ou protections hygiéniques, et certains des produits détectés sont des perturbateurs endocriniens ou sont suspectés de l'être. En France, depuis le 1er avril, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) exige que « les fabricants et les responsables de la mise sur le marché » des tampons, serviettes, coupes ou culottes menstruelles mentionnent « sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation des produits visés » une liste des composants, avec « pour chacun d'eux, le détail des substances et matériaux incorporés », ainsi que les « modalités et précautions d'utilisation », et « les possibles effets indésirables (irritations, intolérances, allergies, microtraumatismes) ou plus graves (ex : syndrome de choc toxique (STC) menstruel[47]. EndométrioseL'usage du tampon a été évoqué comme un facteur pouvant causer ou aggraver le développement d'endométriose. Cependant, les conclusions des études sont contradictoires et il n'existe pas de preuve scientifique montrant la responsabilité de l'usage du tampon[49]. CompositionAucun fabricant n'imprimant sur les boîtes la composition de ses tampons, il est difficile de savoir ce que contient exactement un tampon[50]. Sur son site, la marque Tampax indique que ses tampons sont en viscose depuis 25 ans. C'est le cas de la plupart des tampons actuels, majoritairement en viscose mélangée à du coton. Il existe une marque de tampon biologique, Natracare, qui propose des tampons totalement naturels et composés à 100 % de coton biologique non blanchi au chlore, sans plastique ni parfum. L'émission de santé Le monde en face, sur la chaîne française France 5, a présenté un documentaire intitulé TAMPON, NOTRE ENNEMI INTIME le 25 avril 2017. Des analyses de plusieurs marques de tampons ont été réalisées. Le composant principal est la cellulose (fabrication à partir des fibres de bois). Le coton est à l'état de trace dans les échantillons analysés. Ces analyses mettent en évidence la présence de dioxine, mais également de phtalates dans tous les tampons. Enjeux économiquesRien qu'aux États-Unis, il a été estimé en 2014 que les femmes dépensaient plus de deux milliards de dollars par an en produits d'hygiène féminine (tampons, serviettes, sprays, lingettes, poudres, etc.)[43]. Des débats existent dans plusieurs pays et depuis plusieurs années sur le niveau de taxe à prélever sur le prix des tampons ou autres formes de protections hygiéniques. Ces produits n'étant pas considérés comme des dispositifs médicaux ou de première nécessité dans certains pays, ils n'y bénéficient pas de faibles taxes. Plusieurs pétitions ont récemment réclamé une suppression ou réduction des taxes sur ces produits, parfois appelées « taxe rose » ou « taxe tampon ». Idées reçues Le tampon hygiénique représente une alternative intéressante à la serviette hygiénique, bien qu'il jouisse parfois d'une mauvaise réputation auprès des toutes jeunes filles. Ainsi, un certain nombre de croyances entourent cet objet :

Impact de la fabrication de tampons sur l'environnementLes procédés de fabrication des protections périodiques jetables sont très polluants et utilisent des produits chimiques (plastiques, résines, liants, fabrication de fibres synthétiques comme la rayonne, blanchiment, etc.). L'ONGE Greenpeace affirme que cette industrie est l'une des plus polluantes du monde.[réf. nécessaire] L'argumentation hygiéniste conduit à une surenchère d'emballage (plastique individuel, boîte, applicateurs en carton ou en plastique etc.). La gestion de ces déchets, majoritairement non dégradables, est problématique. Les protections périodiques jetables sont le plus souvent incinérées mais aussi enfouies sur des sites de déchets. Ces protections mettent 500 ans à se dégrader et sont une source microbienne. Les tampons et les applicateurs sont souvent jetés dans les toilettes[51]. Ils se retrouvent dans les océans et posent de nombreux problèmes aux poissons et aux mammifères aquatiques. Il existe des alternatives écologiques aux tampons comme la coupe menstruelle ou les éponges menstruelles. Applications médicalesUtilisations diagnostiquesDes tampons spéciaux pourraient aider au diagnostic de maladies telles que la trichomonase[réf. souhaitée]. En 1954, Brunschwig et André Draghi, avec le soutien de la société Tampax, testèrent un tampon destiné au recueil de cellules cancéreuses[52]. Tampon aux probiotiquesDes tampons peuvent être imprégnés de probiotiques, comme des lactobacilles, afin d'aider à restaurer la flore vaginale, de diminuer les démangeaisons et irritations pouvant être causées par un déséquilibre bactérien ou d'améliorer la guérison, avec un traitement anti-infectieux. Ces tampons aux probiotiques sont reconnus comme des dispositifs médicaux. Notes et référencesNotes

Références

AnnexesBibliographie

Vidéographie

Article connexeLiens externes

|