|

République messineRépublique messine

(de) Reichsstadt Metz

Metz, ville libre d'Empire et le pays messin au XVe siècle.

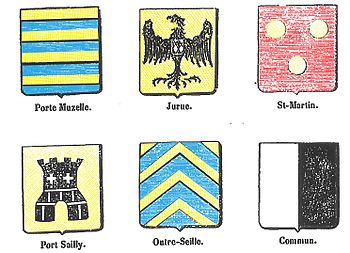

Entités précédentes : Entités suivantes : La République messine est le nom du gouvernement institué dans la ville de Metz au XIIIe siècle, lorsqu'elle s'affranchit de la tutelle de son évêque. Son histoire est celle d’une ville libre d’Empire qui s’affranchit graduellement de la tutelle féodale impériale avant de devenir en 1552 une ville sous protectorat français. Sa position géographique ainsi que son statut particulier en font une ville riche. Son histoire est fortement liée à celles des nombreux villages alentour du pays messin. Les racines de l'indépendance : la querelle des investituresLa Querelle des investitures (1075-1122) porta un coup fatal au pouvoir épiscopal messin en déclenchant le processus qui devait aboutir à l’indépendance communale[1]. L’évêque Hériman, appelé aussi Hermann, sera l’un des adversaires de l’empereur Henri IV qui ouvre cette querelle en s’emparant de Metz avec l’aide du duc de Lorraine Thierry II et du comte de Metz Folmar V. L’évêque doit alors quitter la ville, puis y revient ; mais le concile de Mayence le déclare à nouveau déchu, et il doit donc s’exiler auprès de la comtesse Mathilde en Italie, avant de pouvoir, enfin, en 1089, regagner la cité épiscopale et y mourir quelques mois plus tard. L’évêché était aussi tiraillé entre la papauté de Rome et l’empereur desquels dépendaient sa légitimité et son influence, son gouvernement, contestés jusqu’à cette évidence finale : son rejet par le gouvernement de la cité et son repli sur ses terres « hors des murs ». Car les Messins, qui aspiraient déjà à une certaine indépendance, vis-à-vis de l’évêque et certainement aussi de l’empire, n’entendaient pas lier leur sort à celui des deux évêques successifs nommés par l’empereur. Ils se soulevèrent et, le premier, Walon, pourtant abbé de Saint-Arnould, démissionna[2]. Remplacé par le souabe Brunon de Calw, homme cupide et orgueilleux, ce dernier fut poursuivi jusque dans la cathédrale par les habitants de la ville dont il put, contrairement à ses serviteurs, s’échapper d’extrême justesse alors que ceux-ci furent massacrés au pied de l’autel. L’évêque Poppon succéda donc à Hériman, succession agréée, cette fois, par le pape. Mais, à sa mort, les Messins s’allièrent avec le duc de Lorraine Thierry II, qui prit le titre de duc de Metz[3] et imposa, au nom de l’empereur, le schismatique Adalbéron IV, lui-même déposé par le concile de Reims de 1115. Il y eut alors quelques années de vacance épiscopale : certains seigneurs en profitèrent pour récupérer des terres, usurper des domaines appartenant à l’évêché ; les bourgeois messins décidèrent de s’organiser en commune, pour se défendre et, quand l’évêque Théoger, évêque réformiste, se présenta sous les murs, ils lui refusèrent l’entrée dans la ville. L’évêque mourut en 1120, à l’abbaye de Cluny, sans jamais avoir réussi à entrer dans Metz. Son successeur, Étienne de Bar, ne put entrer en possession de son siège qu’à la fin de la querelle des investitures, à la signature du concordat de Worms. Une période troublée s’ensuivit, marquée par la restauration du temporel par cet évêque énergique. Les habitants prirent conscience du rôle important qu’ils avaient à jouer, tant au-dehors qu’au-dedans. Ils avaient déjà démontré leur turbulence vis-à-vis de leurs voisins allant parfois jusqu’à prendre les armes comme à Dieulouard où en 1111, un des leurs ayant été emprisonné, ils s’emparèrent du bourg et le détruisirent. En 1133, l’intervention de saint Bernard fit renoncer à son projet le comte de Salm qui assiégeait la ville. Vingt ans plus tard, c’est le comte de Bar Renaud II qui défait les Messins à Pont-à-Mousson, et à nouveau saint Bernard imposa la paix. Toutes ces querelles opposaient les « citains » de Metz, et non l’évêque, à ces adversaires. Entre-temps, l’évêque avait associé les bourgeois au gouvernement de la cité… Désormais ils figurèrent dans les chartes épiscopales qui traitaient de la ville et du pays messin, comme « témoins ». Une charte, en date de 1157, indiquait « que les bourgeois avaient dès lors des pouvoirs d’administration sur la ville et les faubourgs ». La République messine était née. La République messineConquête de l’autonomie urbaine À la mort de l’évêque Étienne de Bar, une nouvelle crise éclate entre l’empire et la papauté, provoquant un nouvel affaiblissement du pouvoir des évêques de Metz qui évitent, à compter de cette date, de se faire consacrer par peur d’être pris pour des « orthodoxes » par l’empereur, pour des « anti-papes » par Rome (et donc d’être excommuniés par Alexandre, le pape en exercice à cette époque). La bourgeoisie en profite pour conforter ses pouvoirs et consolider son autorité, quitte à entrer en conflit avec l’évêque. La multiplicité de ces conflits est assez fréquente pour inciter l’évêque Bertram à inaugurer le début de son épiscopat en instituant de nouvelles règles (), dans une charte appelée Grand Atour[4] de Metz dans lequel il reconnaît formellement l’existence du Commun de Metz. Restaurateur du pouvoir épiscopal, Bertram fut pourtant chassé de son siège par l’Empereur et obligé de se réfugier à Cologne avant de rentrer à Metz à la mort de Frédéric Barberousse[5]. Il fit construire une forteresse à Vic-sur-Seille, laissant « la haute justice » criminelle dans les mains de son « Grand Voué », le comte de Dabo, lequel le délégua à une « assemblée de treize jurés » qui allait devenir la plus haute autorité de l’État et constituer, avec le Maître Échevin, le « Conseil Suprême », dit aussi « Grand Conseil » de la cité messine. À peine institués, ces « treize » entraient en conflit avec l’évêque et le clergé, leur refusant des exemptions de charges financières destinées à la réfection des remparts ; ils soulevèrent une première fois les bourgeois contre eux (1209–1210), mais durent céder, avant de prendre leur revanche en 1215, et l’Empereur lui-même fut obligé d’intervenir pour apaiser un conflit qui reprit onze années plus tard au motif identique de la contribution cléricale à l’entretien des murs. Les intérêts divergents conduisirent de fait à une rupture ; progressivement, l’évêque allait se consacrer à ses terres, les citadins à la ville. Cela se fit par paliers. Le successeur de Bertram, Conrad de Scharfenberg, également évêque de Spire et chancelier de l’empereur Frédéric II, trop souvent absent, laissa les bourgeois se défendre seuls contre les comtes de Champagne et de Luxembourg qui assiégèrent la cité en 1221[6]. La mort de Gertrude de Dabo, seule héritière d'Albert II de Dabo-Moha et dernière comtesse de Metz, la question de sa succession entraîna la cité dans une guerre appelée « guerre des Amis » (1231–1234). L’évêque Jean Ier d’Apremont doubla ses possessions territoriales en y ajoutant les terres du comté. Une partie de la bourgeoisie messine lui fit la guerre, à lui et à « ceux de Porsaillis » (qui ont pris son parti) : le duc Mathieu II de Lorraine et le comte Henri de Bar. Mais l’argent messin fit son effet et le duc de Bar, acheté par les bourgeois, changea de camp, bientôt imité par le duc de Lorraine. Les bourgeois triomphants purent alors jeter hors des murs ceux de Porsaillis et les corps de métiers qui les soutenaient. Ils les bannirent à vie de la cité après avoir brûlé leurs bannières et les avoir délestés de tous leurs biens et assiégèrent l’évêque réfugié dans sa forteresse de Saint-Germain. Jean d’Apremont, obligé de reconnaître sa défaite, fit la paix et dut reconnaître l’indépendance de la cité. La ville d'Empire de Metz fut choisie par Charles IV pour la diète de 1356, au cours de laquelle fut achevée la fameuse Bulle d'or, qui fonde les bases juridiques du Saint-Empire. La société urbaineLa classe moyenneCette situation avait amené l’émergence d’une classe moyenne, faite « de familles » aux intérêts communs, dont les plus connues avaient un nom en rapport avec leurs activités ou avec le lieu de leur résidence, ou bien encore liés à des caractéristiques physiques, comme les Faucons (éleveurs et vendeurs de ces animaux de chasse), les Malebouche (peut-être les premiers dentistes ?), les Louve (chargés du droit de passage au pont du même nom), les Barbe (aux fonctions de coiffeurs et de barbier), les de la Poterne, les Boucher, les Piedechaux, les Masson, etc. Les commerçants venus de l’étranger (qu’on appelaient « forains »), sont tenus de faire serment à la « bourgerie » au-delà de cinq années passées intra-muros. Les manants sont les habitants de la ville et le séjour des manants était appelé dans les lois du temps « démourance » ou « ménandie ». Les artisans sont regroupés en corporations, et soumis aux règles de celles-ci. Les bourgeoisPour devenir bourgeois, il fallait obtenir « droit de bourgerie »[7]. Un manant devait ainsi, après que sa résidence eut été dûment constatée établir qu’il avait pris femme dans la ville ou qu’il était de la nation de Metz, présenter aux magistrats une demande d’admission, abandonner le vingtième de ses biens pour l’entretien des murs de la cité (si sa requête était admise), prêter, la main tendue sur l’autel, le serment solennel suivant : Je fais sçavoir et cognissant à tous que, pour le bien et l’honnour dont la cité de Mets est renommée, j’ay délibéré et concluis, en mon plaisir et de mon plain gré et volenté, de demourer et prenre ma résidence en la cité de Mets, et de fait je me y suis venus asseoir ; et m’ont ad ce gracieusement recehu pour leur bourgeois les sieurs Maistre-Eschevin et les Treze Jureis de la dicte Cité, pour et nom d’icelle. Et pour ce ay promis, jure et promet, en bonne foidz et loialment, ma mains touchant sus l’Autel, et sus mon honnour, que je garderais bonnement et loialment la Bourgerie et toutes les ordonnances statuts et coustumes de la dicte Cité et que jamaix contre la dicte Cité ne serais, ne pourchasserais malz, ne dampmaiges, en hault, ne en baix ; et se je sçavoie, neoyie dire mal, ne dapmaige, on prejudice de la dicte Cité, ne des habitans d’icelle, je doie annuncier et annunceroie, au plutost que bonnement polroie, au Treses, ou au Sept de la guerre ; d’icelle et que jamaix contre la dicte Cité, ne les habitants et paiis et signorie appartenant à ycelle, je ne seray, ne ne mefferait, ne me serais au meffaire, en recoy, ne en appert, en queilconquez manière que ce soit, ou puist estre, à nulz jour maix ; tous malengin en yotes ces choses hors mis et exclus. Un acte de ce serment était alors dressé, et la lettre scellée contenant la promesse de fidélité du nouveau bourgeois était déposée en arche d’Aman, afin que l’on puisse y avoir recours en cas de parjure ou de tout acte de justice susceptible d’être pris à l’encontre du violeur de la loi, qui s’exposait alors à de terribles peines (« éviscération à vif » en place publique, puis de la décapitation, l’écorchement, le démembrement, etc.). Parfois, le titre de bourgeois était gracieusement offert à des personnages auxquels la ville était redevable de quelques services. Ce fut le cas du seigneur « Ferry de Bitche » en 1398, qui recevait une pension en échange de la promesse de ne rien entreprendre contre la cité messine[8], mais aussi de l’avertir de tout ce qui la menacerait et qui viendrait à sa connaissance et de pourvoir et fournir en vivres les troupes messines qui stationneraient aux alentours de sa forteresse. Nobles et roturiers pouvaient donc prétendre à faire partie de la bourgeoisie messine. Mais les roturiers acquéraient par là de véritables titres de noblesse, car ils jouissaient alors de tous les droits attribués à celle-ci. Les bourgeois de Metz pouvaient en effet investir leurs richesses dans l’achat de fiefs et de seigneuries, y juger sans appel, faire grâce, commuer la peine de mort ou toute autre peine encourue dans leurs seigneuries en celle qui leur convenait et, en tant que vassaux, ils ne devaient plus « que la bouche ou les mains », c’est-à-dire qu’ils ne devaient au suzerain aucun paiement pour le rachat du fief. Intra muros, il en allait autrement : ils n’avaient aucun droit d’intervention dans le gouvernement de la cité, à moins de faire partie, dès sa réception, des Paraiges, ou d’être d’une manière quelconque rattaché à ces corps (atour de 1317). Après de longues luttes vers le XIIIe siècle, l’augmentation des degrés de parenté qu’admit « la tenure en parage », dont l’histoire conserve les traces, puis l’admission de simples roturiers possesseurs de fiefs (qui partout ailleurs ne pouvaient être considérés comme des nobles à part entière), aboutirent à la création du Paraige des communs dans l’administration de la cité en profitant d’une autonomie relative vis-à-vis d’un Empereur Romain Germanique qui avait alors fort à faire pour régler de permanents problèmes de frontières à l’est, de primauté avec le pape, et surtout, ne l’oublions pas, politiques et financiers avec ses électeurs, desquels il dépendait. Les gentilshommes et les bourgeois vivaient à Metz « à la française », envoyaient leur progéniture se perfectionner dans la langue, étudier la pratique du droit, ou celle de l’épée, à Paris. Les familles de Saint-ÉtienneÀ l’origine, d'après les chroniques des Bénédictins, des familles troyennes furent les premiers patriciens de la cité messine : les Gournais, les Baudoche, les Renguillon, les Chauverson et les Blanchard. En réalité, les familles précitées étaient vraisemblablement de très vieilles familles de souches messine, qui ont probablement encouragé ces recherches toutes mythologiques ou d’origines bibliques.  Le terme paraige est un terme spécifiquement messin, qui désigne une organisation particulière des élites urbaines[9]. Les cinq paraiges initiaux portent des noms géographiques, mais sont constitués à la fois sur une base géographique et sur la parenté (d’où le nom paraige). Les paraiges forment l’équivalent du patriciat dans d’autres villes. Un sixième paraige, créé plus tard, prend le nom de paraige du Commun : il regroupe des familles enrichies par le commerce ainsi que des corporations d'artisans et commerçants, sa création constitue un moyen pour intégrer ces nouvelles élites économiques aux institutions sociales et politiques existantes. Les différents paraiges sont :

Chacun des cinq premiers Paraiges possédait un vaste hôtel crénelé et entouré de tours, dont son chef occupait le principal appartement. Le fonctionnement de la République messineLes institutions de la République messine sont celles d’une république urbaine oligarchique. Comme dans d’autres villes de l’Empire comme Nuremberg, elles sont dominées exclusivement par un cercle restreint de familles riches, regroupées dans les paraiges. Malgré plusieurs tentatives, le peuple messin ne parviennent jamais à obtenir un droit de participation dans l’exercice du pouvoir politique. Metz est une ville libre d’Empire - Freie Reichsstadt[11]- qui s’est dégagée progressivement de la tutelle de son seigneur-évêque. Son indépendance par rapport à l’Empereur n’est pas totale, mais les obligations qui subsistent sont surtout symboliques. L’organisation découle de la législation épiscopale en faveur de la ville, notamment par la charte de l’évêque Bertram de 1180. Cette charte, précoce à l’échelle de l’Empire, est à la base de l’autonomie messine, mais c’est comme souvent pour favoriser le développement de sa ville et donc accroître les revenus qu’il en tire que l’évêque la promulgue. Un des éléments essentiels de cette charte concerne l’élection du Maître échevin, désormais élu chaque année le , à la Saint-Benoît. Le système électoral prévu, qui subsiste jusqu’à la fin de la République messine, confère le pouvoir d’élection à six électeurs ecclésiastiques, le princier de la cathédrale et les abbés de l’abbaye de Gorze, de Saint-Arnould, de Saint-Clément, de Saint-Symphorien et de Saint-Vincent. Ils sont supposés élire le maitre-échevin en toute impartialité pour éviter les rivalités internes aux paraiges. Tous les magistrats de Metz, à l’exception des comtes jurés, jusqu’en 1552, faisaient partie du corps de la noblesse qui, depuis l’épiscopat de l’évêque Wala (880), gouvernait la cité sous la qualification générique d’hommes de l’évêque ou de Pairs de l’évêché. C’est de cette noblesse que descendent les cent dix-huit familles de Saint-Étienne. La somme de travail qui leur était dévolue fit que, au fil du temps, apparurent sous des dénominations diverses, des corps plus spécialisés dont la vocation restait d’alléger la tâche du conseil municipal, dit tribunal des treize : les prud’hommes, les pardezours, les wardours, gardiens des actes, garants de la justice. Les septeries sont les ministères de la cité, Les sept des portes, détenteurs des clés des portes[12] de la cité. Les sept de la guerre, créés en 1323, étaient les magistrats ayant juridiction dans la cité quant à ce qui concernait la guerre. Ils étaient renouvelés tous les deux ans, en totalité ou en partie. Ce sont eux qui avaient la direction des opérations et expéditions « au-dehors ». Ils s’occupaient des échanges de prisonniers, délivraient les sauve-conduits, accordaient les trêves, concluaient les traités, sauf ratification par les Paraiges. Ils finirent par prendre un rôle prépondérant dans la vie de la cité. Les sept officiers du trésor (1304) sont chargés sur « la Huge en la voûte du Grand Moutier » (le trésor de la cathédrale). Les sept paveurs et des rivières sont responsables de la maintenance des cours d’eau, rues et routes de la cité. Les sept de la bullette sont chargés de la perception des droits d’enregistrement des contrats, traités et actes divers, ainsi nommés à cause de la bulle qui était apposée sur ceux-ci, afin d’en prouver leur authenticité. Les sept de maltoste sont chargés de la récupération des impôts locaux dont étaient frappés les objets de consommation courante. Les sept de la monnaie battent la monnaie au coin de la ville et aux armes de celui-ci. Les sept des murs et fortifications veillent à la construction et à l’entretien d’une enceinte longue de six mille mètres au XIIe siècle. Mentionnons encore les sept des ponts, les sept des moulins municipaux, les sept maistres de l’hospital. Pour contrebalancer la puissance des familles des paraiges, on élisait annuellement vingt-cinq comtes[13] jurés choisis parmi le peuple, qui le représentait dans les assemblées du Grand conseil de la cité. Ils prêtaient serment au Moutier de Saint-Pierre entre les mains du Maître Échevin et des « Treize ». Tous ces hommes et les autres officiers municipaux traitaient de concert les affaires de la cité. Plus tard, ils eurent aussi accès à l’administration et à la justice, après l’extinction des comtes héréditaires de Metz. Le maître échevin Le maître échevin était le chef suprême de la cité et du pays messin[note 1]. Il restait couvert en présence de l'Empereur. Élu, à l’origine, de 1179[14] jusqu’en 1316, par accord, c’est-à-dire à la pluralité des voix, annuellement. Depuis 1316, un atour (édit) le fait élire par le princier de la cathédrale, et par les abbés de Gorze, de Saint-Vincent, de Saint-Arnould, de Saint-Symphorien et de Saint-Clément, appelés électeurs perpétuels. Il devait être âgé de trente ans au moins et faire partie de la paroisse Saint-Étienne. Son élection se faisait au tirage au sort. Au moins six noms de six personnes différentes étaient inscrites sur des bandes de parchemin, placées dans autant de boîtes (faites, à l’origine, de bois, puis d’argent par la suite) qui étaient jetées dans un chapeau duquel le princier tirait une boîte au hasard, boîte qui donnait le nom de l’heureux élu, qui devenait donc maître échevin pour toute une année. Parmi les maîtres échevins, l'histoire retient en particulier Jehan Baudoche au XVe siècle, Mangin Le Goullon et Robert de Heu au XVIe siècle. Le maître échevin règle les affaires publiques, traite de la paix ou de la guerre, il jugea souverainement tous les procès par appel des Treize. Il nomme ou révoque les officiers civils ou militaires. Il fait battre la monnaie au coin de la ville et frapper à ses propres armes des pièces d’or et d’argent, appelées eschevines. Il détient l’une des clés du trésor de la ville. Cette magistrature, fut d’abord « à vie », mais certains de ceux-ci ayant abusé de leurs pouvoirs, les Messins opprimés firent éclater leur mécontentement. L’évêque Bertram offrit sa médiation qui aboutit à une charte consentie par les citains de la ville, en 1180, charte qui fut confirmée par l’empereur Frédéric Barberousse en 1182 et par le pape Urbain III en 1186. Il était dit dans cette charte que si le maître échevin n’était pas encore chevalier au moment de son élection, il ferait serment de se faire armer avant le jour de la Pentecôte qui suivrait son élection, qu’en garantie de sa parole, il devait déposer cinq cents petits tournois entre les mains du receveur de la cité, et qu’il lui était imposé de disposer en sa faveur le premier échevinage qui viendrait à vaquer durant son année d’exercice, si toutefois il n’était encore point pourvu de cet office. Les échevins du Palais formaient son conseil et le premier corps de magistrature de la ville ; ils étaient nommés à vie et étaient au nombre de douze, issus des membres des paraiges. Les Treize Le Tribunal des Treize, institué en 1197, constitue le second corps de la magistrature. Les Treize étaient choisis parmi les chefs d’hôtels des cinq premiers Paraiges et par quatre députés de celui du commun. Ils se réunissaient tous les mardis et mercredis en leur chambre et jugeaient de toutes les matières indifféremment. Le , le maître échevin rassemblait les paraiges en l’église Saint-Pierre-aux-Images pour choisir quatre personnes de chacun des paraiges et six du commun, capables de porter la Treizerie, âgés au moins de vingt ans et appartenant aux Paraiges par leur père ou leur mère. On tirait au sort parmi ces vingt-six lignagers ceux qui devaient être « treize » pour l’année. Ils devaient être confirmés par l’évêque, mais un « atour » de 1393 stipule que « en cas de refus de l’évêque, on passerait outre ». Les pénalités criminelles infligées par les treize comportaient la bannissement à degrés divers, l’exécution de corps par noyade, feu ou la mutilation (celle des oreilles notamment). Outre l’exécution de leurs cranct (sentences) « par teneur » ou par « mise », ils étaient chargés des sentences du maître échevin (jugements dits par droit) et des échevins. Ils siégeaient au palais du gouvernement, ou Palais des Treize. Il y avait possibilité d’appel au maître échevin et à son conseil de leurs jugements civils, réels ou personnels. Mais ils se prononçaient souverainement dans les causes criminelles : ils ordonnaient les exécutions, faisaient grâce ou commuaient les peines des condamnés. Ils présidaient, avec le maître échevin, à la police de la ville et à la nomination du changeur dont ils recevaient le serment. La conduite et le développement, les débats d’une affaire devant les Treize comportaient des particularités et des phases diverses : l’adjournement (aujourd’hui, on dirait la mise en examen ou la mise en cause), l’enquête, les témoignages, les monstrances. Si l’« adjourné » ne comparaissait pas, il était passible d’une amende de dix sols, à moins d’une excuse valable. S’il s’absentait sciemment pour se soustraire à l’ajournement, il était ajourné à sa dernière résidence et s’il ne se présentait pas ou ne se faisait pas représenter, il était, pour une première tentative, frappé de dix sols d’amende, puis de vingt sols à la seconde fois, et la troisième fois, les Treize le faisaient « hucher sur la pierre » (on entendait par là, déclamation publique au son du tambour). On appelait « pierres du palais » ou « des huchements » une pierre qui était placée près de Saint-Gorgon (dans l’alignement actuel de la rue Fournirue) d’où l’on citait en public les gens accusés d’un crime, avec « asseurement » (délais de mise en demeure) de sept nuits pour venir se purger du ou des faits qui leur étaient reprochés.

Les Treize avaient à leur disposition les « sergents des Treize », ou de la justice, qui étaient des agents d’exécution qui faisaient exécuter les arrêts. Au nombre de treize ou quatorze vers la fin du XVe siècle, ils avaient à leur tête un maître sergent. Les sergenteries ou offices de sergent se donnaient, normalement ; cependant, elles finirent par se vendre assez cher ; il faut dire que le salaire était assez intéressant car il consistait dans le produit de certaines taxes dont étaient frappés les actes qu’ils accomplissaient. Les sergents prêtaient annuellement serment aux « Treize ». Ils portaient une verge d’argent, avaient pour costume une robe de livrée aux couleurs de la ville de Metz, noire et blanche, et, en certaines circonstances, un habit de deuil, tout noir. Ils donnent leur concours non seulement aux Treize, mais encore aux comtes jurés, aux eswardours, au maître échevin, aux échevins mêmes, aux sept de la guerre, aux commis des Paraiges délégués pour diverses fonctions et, en général, à tous les seigneurs de la cité, dans l’accomplissement des actes de la vie publique : ils pratiquent les saisies, les prises de gage, et procèdent aux arrestations des débiteurs et des criminels. Ils font les adjournements, les ventes judiciaires, les conduits, les huchements publics, les commandements, les significations d’exploit ; ils étaient présents aux exécutions et faisaient enterrer les suppliciés. Les amansLes amans sont établis en 1197 par une charte de l’évêque Bertram[15]. Ils exercent une fonction notariale au sein d’une paroisse. Leur circonscription est appelée amandellerie. Ils sont chargés de recevoir les actes, les contrats et de les conserver ; ils ne faisaient pas signer leurs actes, mais copiaient tous les écrits sur un registre ; ils en faisaient une copie sur parchemin, au-dessous duquel ils écrivaient « pour arche » ; ces opérations étaient conclues[16] par une poignée de main (cette affirmation peut laisser penser, à tort, que l'étymon de "aman" est le latin "amanuensem" ("à main") alors qu'il s'agit du moyen haut-allemand "amman" (en allemand moderne : "amtmann", officier public, fonctionnaire)[17],[18]. Ils établissent des « arches publiques » (coffres où l’on gardait les actes, qui a donné par la suite le mot archives) dans chaque paroisse, ce qui donna naissance aux « traités par écrit ». Les amans sont élus dans le cadre de la paroisse dont ils ont la charge ; le pouvoir concret de les élire revient aux principales familles de la paroisse. Pour être aman, il faut avoir trente ans au moins, être né de légitime mariage et appartenir à la cité de Metz de par le père et la mère. Après le soulèvement qui fit passer toute l’autorité entre les mains des Paraiges, les hommes de lignage demeurèrent seuls éligibles. Cette charge entraînait, jusqu’en 1466, l’obligation de résider toute sa vie dans la paroisse dont son office dépendait. Chaque paroisse possédait dans son église une « arche » se fermant de deux clés confiées à des prud’hommes. Depuis un atour de 1422, l’office d’aman est vendu. Les autres corpsLe changeur est un officier chargé d’entendre les plaintes des administrés, de faire des enquêtes et des informations étayant celles-ci, d’assister aux adjudications des maltôtes et de percevoir les émoluments de la compagnie des « Treize ». Ses gages étaient de « cent sous messins et un habit neuf ». Les prud’hommes constituent le troisième corps de la magistrature messine. À l’origine, en 1244, ils sont au nombre de vingt-six, mais, par la suite, on réduisit ce nombre de moitié. Ils avaient la charge de veiller à la manutention et du bon ordre dans la ville, de se tenir à la disposition de la justice pour l’aider et la seconder : c’étaient, en quelque sorte, les juges de proximité de l’époque. Supprimés en 1325 par suite d’un traité entre l’évêque Henri Dauphin et les Messins, le grand atour en ordonna la réélection, mais ils n’eurent alors plus rien de commun avec les anciens prud’hommes, tous tirés de l’aristocratie des Paraiges. Les pardezours sont des commissaires rapporteurs attachés au tribunal des Treize. Ils produisent les écritures aux parties, examinent les dossiers et mettent les procès en état d’être jugés. Avant l’atour de 1405, c’étaient les eswardours, créés au nombre de treize, par un atour de 1385, qui faisaient exécuter les jugements du Maître Échevin et ceux des échevins. Ils recevaient les plaintes des justiciables qui avaient à se plaindre des jugements des Treize et se croyaient foulés par suite : soit de retard dans l’expédition de leurs affaires, soit d’abus dans les gages qu’on leur demandait, ou dans la levée des tailles. La taille ou « taille commune » était applicable aux « coustances » — amendes, punitions — de la ville de Metz. Les punitions les plus fréquentes infligées étaient l’amende, la confiscation, le bannissement ou bien l’exil, à degrés divers. L’atour de 1405 a remplacé les pardezours par les prud’hommes. Lorsque ces derniers furent supprimés, en 1406, les eswardours ne furent pas rétablis. Les wardours devaient « warder », c’est-à-dire garder et veiller au bien de la cité conjointement avec les Treize et les comtes[19], recevoir les plaintes touchant les tailles, les bannissements ou les amendes prononcées par les Treize et décider qui, des plaignants ou de leurs premiers juges, avaient tort ou raison. Ces trois derniers corps étaient renouvelés chaque année et tirés du corps des Paraiges, de même que « les sept de la guerre », « les sept des portes », « les sept du trésor », les « sept des paveurs » et « les sept de la bullette » et de « la maltôte » (corps des collecteurs d’impôt), dont le titre dit assez de leurs attributions respectives. Outre ces magistrats, on compte trois mayours ou maires qui administrent chacun un département au-dedans et au-dehors de la cité, à savoir la mairie de porte Muzelle, qui s’étendait depuis la rue de la Garde jusqu’à Sainte-Ségolène et exerçait sa juridiction sur cinquante-sept villages, la mairie de Port-Sailly, qui s’étendait sur les quartiers de Serpenoise jusqu’à la rue Taison, et de la Saulnerie jusqu’à la porte des Allemands, avec cent quatorze villages, et la mairie d’Outre-Seille, qui comprenaient les quartiers de la Citadelle, de Fournirue, les faubourgs au-delà de la Moselle et quarante-trois villages. Ces maires ou encore « maieurs », étaient des élus chargés d’aider les Treize dans leurs fonctions. Avant le grand atour, ils étaient élus par le Maître Échevin, les échevins et les Treize. Ils semblent avoir remplacé, vers 1130, le villicus civitatis dont ils se sont alors réparti les attributions. Élus primitivement par les prud’hommes de l’église de Metz, ils portent aussi le nom, vers 1130, de tres ministri puis de tres villici. Ils avaient l’exercice de la contrainte dans le régime de police et des choses judiciaires, comme armés du Ban. Ils étaient chargés de : — « l’estault[20] » ou « estals » à l’« encan » : c’était la vente mobilière sur saisie judiciaire ; — « la contrainte » ; — la garde des prisonniers ; — la confiscation ; — la levée des amendes. Ils formaient « le plaid banni avec les échevins », avec un seul, au besoin, pour faire avec lui les « semonces en leu de ban » et les adjournements ainsi que certains actes judiciaires et administratifs. Donnant le ban aux échevins, ils mettaient en droit devant eux quiconque avait droit à présenter réclamation à la justice. Quand l’empereur venait en visite à Metz, le maire de Porte-Muzelle allait, à trois lieues de la ville, au-devant de lui, lui présenter les clés de la cité. Fortifications Aux IXe et Xe siècles[note 2], les fortifications de la cité sont renforcées, notamment par l’évêque Robert. Les remparts sont renforcés une première fois vers 1235. L’enceinte, de plus de 6 000 mètres de long, compte alors pas moins de trente-huit tours carrées ou rondes[21]. La plupart portent le nom des corporations chargées de leur entretien. Une partie de cette enceinte est toujours visible le long de la Seille. En 1324, l’enceinte compte plus de dix-huit portes ou poternes : la porte Serpenoise, la porte Saint-Thiébaut[22], la porte en Chandellerue, la porte des Repenties, la poterne Saint-Nicolas, la porte Mazelle (à Maizelle), la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe, la porte du pont Dame-Colette, la porte du Haut-Champé, la porte de France[note 3], du Pont Rémond (ou Renmont) de la Saux-en-Rhimport, de Chambière, de l’Hôtel-lambert, d’Outre-seille, du Pontiffroy, du pont des Morts, d’Anglemur et de Patar[23]. L’enceinte médiévale est renforcée une seconde fois vers 1445, comme le rappelle la porte des Allemands. L’économie messineMetz, dans ce contexte politique, bénéfice d’atouts primordiaux. Sa position géographique lui vaut, aux marches de l’Empire, de servir de ville relais et d’entrepôt au commerce international dont le cœur était situé à cette époque-là du côté de Liège, où se rencontraient tous les commerçants de l’Europe du moment. Ses murailles aux glacis légendaires, toujours parfaitement entretenues par le reversement de certaines taxes ou redevances à son entretien, sa réputation de « ville pucelle[24] » (jamais prise et toujours inviolée) rendaient le commerce sûr à l’intérieur des murs. Metz était devenue une ville de foire courue et reconnue[25] : cinq grandes foires venaient s’ajouter à celles dévolues aux jours fériés et aux trois jours de marché hebdomadaires, dont quelques exemples perdurent aujourd’hui encore : la foire de Saint-Clément (du 5 au ), la foire de Saint-Étienne (), la foire de Sainte-Marie (), les foires de Saint-Arnould ( et ), la plus ancienne et la Grande Foire d’octobre. Le transit quasi permanent des marchandises apportait son lot de taxes qui faisaient enfler le trésor de « Metz la riche », comme on disait alors. Dès la fin du Moyen Âge, et en parallèle au déclin des foires de Champagne menacées elles aussi par de nouveaux itinéraires du grand commerce, la fonction commerciale de Metz décline. Les investissements des riches familles se dirigent alors vers l’investissement foncier, qui leur permet de préserver la richesse de la ville. Cela explique l’importance capitale du pays messin pour l’économie urbaine : en même temps, cette réorientation permet à la ville de disposer d’un territoire qui acquiert ainsi plus de cohérence. Sa population atteignait trente mille habitants[26] et était réputée industrieuse : le voisinage de la Lorraine, la Hollande, l’Allemagne et de villes comme Liège donnant de grandes facilités au commerce, elle envoyait ses vins, ses fers, ses papiers, ses arquebuses, ses mirabelles confites, ses dragées et anis et recevait en échange des cuirs tannés, des fromages, des épices, des étoffes de laine, de la morue, du hareng, du saumon salé, etc. Marchandises qu’elle expédiait vers la France et à l’étranger en faisant, au passage, de grands bénéfices ; elle était l’entrepôt des librairies de Liège et d’Amsterdam, des sels de Dieuze, du bétail des Vosges, des chevaux de luxe d’Allemagne et des eaux-de-vie dont on avait trouvé le secret de fabrication dans la région de Pont-à-Mousson, avec des marcs de raisin. Les corporationsLes autres habitants de la cité, la grande majorité, n’avaient pas droit au gouvernement, mais devaient le service militaire (comme fantassins) en cas de guerre. Les artisans sont organisés en associations, au nombre de cinquante-deux, qui ont leurs propres chefs et ses bannières, dont les plus anciennes remontaient au XIIe siècle, à la période épiscopale. Diverses chartes précisent l’organisation en associations (frairies) des marchands, des bouchers, des tanneurs, des corroyeurs, des cordonniers, des forgerons et des négociants en vin. Toutes ces frairies furent dissoutes par l’empereur Frédéric II[27] en 1214, mais elles se reformèrent presque aussitôt en changeant de noms et d’organisation : le Franc-Métier, ancien fief épiscopal, regroupé autour d’un chef, appelé maître, qui tenait sa charge de l’évêque, qui regroupait huit métiers : merciers, cloutiers, boursiers, corroyeurs en cuir, faiseurs de braies (pantalons) en cuir, gantiers, parmentiers et fripiers. Toutes ces corporations avaient « droit d’œuvrer et de faire actes marchands » dans la totalité de l’évêché. Ils étaient soumis à des règlements très stricts, dont le maître était dépositaire des droits de juridiction. Les métiers messins tentent à plusieurs reprises d’obtenir une participation au pouvoir politique, notamment en 1197 ou en 1283 quand vingt-trois d’entre eux furent bannis à perpétuité de la ville, virent leurs bannières brûlées, leurs biens confisqués. Les charges de la guerre de 1324 avaient été très mal supportées par ces petites gens. En 1326, ils chassèrent le Maître Échevin de la ville, les paraiges s’étant ralliés aux ennemis de la veille, ils pillèrent les maisons et se donnèrent des gouverneurs regroupant les dix principaux métiers sous les ordres d’un grand maître. Ces métiers sont les boulangers, dont on sait qu’ils étaient au nombre de 175, auxquels s’ajoutaient 50 meuniers responsables des moulins municipaux, les pêcheurs, les lainiers (arceniers, batteurs de laine, drapiers) regroupés dans le quartier des Roches, les charpentiers, les maçons, les bouchers, au nombre de 70, les fèbvres (forgerons), les vignerons, les tanneurs et les cordonniers. La guerre contre le nouveau système politique est menée par les familles exilées des paraiges qui contraignent les métiers à une paix « pour l’intérêt commun ». Le , l’autorité des Paraiges est rétablie[28]. Quelques années plus tard, en 1336, est supprimé l’office du grand maître sans que cela ne suscite aucune réaction. En 1347, « le complot du boucher Huiguignon », celui de 1356, plus connu sous la dénomination de « révolte des bouchers » avortèrent et leurs auteurs furent exécutés ou noyés. Enfin, en 1360, la maîtrise du Franc-Métier fut définitivement abolie. Le patriciat messin sut œuvrer et tirer certaines leçons des évènements, prendre des ordonnances pour la réglementation des métiers, la mise en place d’une juridiction toute particulière à ceux-ci, la suppression des confréries afin d’éviter à la ville messine les troubles sociaux qui secouent l’Europe occidentale de 1382. Un dicton, gravé sur une des portes de la cité, affirme : « Si nous avons paix dedans, nous aurons paix au-dehors. » Outre de par l’activité de ses corporations, la République messine est prospère grâce à la banque et au change. Les juifs, installés primitivement en Jurue, se réunissent dans un quartier spécifique vers le bas de la rue de Jardins actuelle. Les Lombards et les Cahorcins habitent place du Change et exercent sous les arcades de la place Saint-Louis actuelle, vers le champ de Seille (lieu de foire traditionnel). Tous banquiers, prêteurs d’argent, changeurs, avant que les paraiges ne se réservent ce lucratif commerce, à la fin du XIVe siècle (soixante tables de changeurs en 1406), qui participaient à l’acquisition des richesses d’origine spéculatives. Un ancien dicton allemand datant de l’époque dit : « Si Francfort était mien, je le dépenserais à Metz[29].» Le pays messin Deux cent quatorze villages dépendaient donc de l’ancien pays messin, divisé, pour des raisons fiscales en : Val de Metz, L’Isle, Le Saulnois, le Haut Chemin, le Franc-Alleu, le Ban de Bazeilles, et la Terre de Gorze. On peut dire que l'ensemble de ces villages dépendaient de facto du régime messin (c'est pourquoi sur de nombreuses cartes Metz et le pays messin sont confondus), or, si certains proches de la ville étaient sous sa juridiction, la plus grande part relevait encore du temporel de l'évêque. Toutefois si le système féodal permettait, comme partout ailleurs, à chaque village d'être soumis à différentes influences, telles que celles d'abbayes enrichies comme celle de Gorze ou encore des entités voisines comme le duché de Lorraine. Les revenus ordinaires de la cité se composaient, depuis le XIIe siècle : de redevances féodales et de redevances foncières[30] (taille), d’un droit sur les successions (legs), destiné à l’entretien des murailles, de taxes sur les marchandises introduites dans la ville, appelées « octroi » ou « tonneu » (a/c de 1224), d’un droit de péage (portes, ponts, moulins) ou de mesurage : ainsi, chaque juif qui entrait dans Metz payait trente-trois deniers messins, un cheval n’était taxé, lui, que de quatre deniers, des amendes et des confiscations prononcées, de la perception de l’estaublie[31], sorte de patente frappant les gens des métiers, de la maltoste (perception sur la vente des objets), des « droits de bullette » (enregistrement) et des revenus des crédits consentis. Les sommes recueillies servent principalement à entretenir les fortifications de la ville, à construire des châteaux, entretenir les troupes, acheter des alliés ou des espions. Les impôts dits extraordinaires ne pouvaient dépasser la somme d’un denier par semaine pour chaque individu établi dans la ville ou dans un des villages de sa juridiction, et ce, quels que soient son sexe ou son âge, seulement en cas de guerre. Le clergé était soumis à toutes les charges publiques, bien qu’il protestât à maintes reprises contre celles-ci, notamment contre le « tonneu », en invoquant les franchises et les immunités de l’Église ; ils n’obtinrent cependant jamais la suppression de celle-ci. La seule exemption dont les annales de Metz fait mention concerne la dispense pour ceux-ci de monter la garde dans les sièges, qui a été accordée aux chanoines en 1056. Bibliographie

Notes et référencesNotes

|