|

Homo nalediHomo naledi

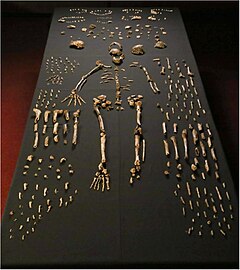

Holotype d'Homo naledi

Homo naledi est une espèce éteinte d'hominines découverte en 2013 en Afrique du Sud par le paléoanthropologue américain Lee Rogers Berger. La découverte fut annoncée en [1]. Les fossiles ont été trouvés dans les Grottes de Rising Star, près de Johannesbourg, en Afrique du Sud. La découverte et l'analyse de nouveaux restes trouvés dans une seconde chambre a été faite en par John Hawks. Homo naledi présente des traits le rapprochant du genre Australopithecus, avec notamment une petite taille et un faible volume crânien, mais aussi des premiers représentants du genre Homo, avec lesquels il partage d'autres caractéristiques. La combinaison de caractères ancestraux et dérivés traduit une évolution en mosaïque. D'abord estimé âgé d'un à deux millions d'années au vu de sa morphologie, il a été daté en 2017 entre 335 et 236 000 ans seulement, ce qui relance les débats concernant la position phylogénétique et l'interprétation d'Homo naledi. Origine du nomNaledi signifie « étoile »[2] en sesotho et fait référence au nom du site. Découverte  Cette espèce, inconnue jusqu'alors, a été définie à partir de fossiles découverts à Maropeng en 2013 et 2014[3], dans les grottes de Rising Star, à proximité de Johannesbourg, en Afrique du Sud, sur le site archéologique du « Berceau de l'humanité », classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Les fossiles ont été trouvés dans la chambre de Dinaledi, située à environ trente mètres sous la surface du sol, et dont l'accès est étroit et difficilement praticable[4]. Lors de cette première découverte, plus de 1 550 os fossiles furent trouvés[3], appartenant à au moins quinze individus, parmi lesquels des nouveau-nés, de jeunes adultes et des personnes plus âgées. Il s'agit du plus grand assemblage de fossiles mis au jour en Afrique. En , un article publié sur eLife[5] a présenté des découvertes effectuées dans un autre site des grottes de Rising Star, appelé chambre de Lesedi et répertorié sous le numéro UW-102. La chambre, difficilement accessible comme la première, est située à une centaine de mètres de celle-ci[6]. 130 restes fossiles d'au moins trois individus (deux adultes et un enfant) ont été dégagés, dont un crâne presque complet désigné par la cote LES1[6]. DatationLors de l'annonce de leur découverte, les fossiles n'étaient pas encore datés précisément[3]. Selon John Hawks, membre de l'équipe et paléoanthropologue à l'université du Wisconsin, « Ils pourraient avoir été là depuis deux millions d’années ou depuis cent mille ans, et ont même pu coexister avec des Homo sapiens »[7]. La difficulté de la datation provenait notamment de l'absence de faune fossile à proximité des spécimens d'Homo naledi et des spécificités géologiques du site, les sédiments formant un mélange trop hétérogène[8]. Une étude, basée sur une analyse bayésienne menée en comparant les restes retrouvés à ceux d'autres espèces d'hominidés, attribuait un âge vraisemblable de 912 000 ans à Homo naledi[9],[10]. Concernant la datation, Paul Dirk, membre de l'équipe de découverte, indiquait dans une interview publiée en que plusieurs techniques étaient prévues dans sept laboratoires différents[11]. Lors d'une interview accordée au magazine grand public National Geographic en , Lee Berger révéla qu'Homo naledi n'aurait que 200 à 300 000 ans, anticipant la parution de l'article scientifique le suivant dans la revue eLife, qui précisait, par différentes méthodes de datation des sédiments et des dents, les dates retenues de 236 à 335 000 ans[12].  Caractéristiques physiquesSelon l'étude de Berger et al., un Homo naledi adulte mesurait en moyenne 1,50 m et pesait 45 kg, avec un poids estimé de 39,7 à 55,8 kg selon les individus[1]. Selon l'université du Witwatersrand, la National Geographic Society et le ministère sud-africain des Sciences, les mains d'Homo naledi « laissent supposer qu'il avait la capacité de manier des outils », les phalanges des doigts étaient assez incurvées, ce qui est une caractéristique partagée avec les australopithèques et les premiers représentants du genre Homo. Par ailleurs, « il est pratiquement impossible de distinguer ses pieds de ceux d'un homme moderne. Ses pieds et ses longues jambes laissent penser qu'il était fait pour marcher longtemps »[1]. Homo naledi partage un certain nombre de caractères avec les premières espèces du genre Homo, comme la morphologie du crâne, des mandibules et de la dentition, mais d'autres, comme le faible volume du cerveau, le rapprochent des Australopithèques[1]. Le volume endocrânien est ainsi compris entre 465 cm3 pour le plus faible et 560 cm3 pour le plus élevé[1], ce qui correspond aux australopithèques tardifs, mais aussi à la variation inférieure chez Homo habilis (et le crâne 5 de Dmanissi, attribué à Homo georgicus, a un volume de 546 cm3). Malgré cette petite taille, sa structure ressemble cependant aux crânes appartenant aux premiers Homo[1]. Les dents sont petites et primitives.

ControversesEn 2023, une équipe menée par le paléoanthropologue Lee Berger annonce que ces humains au petit cerveau avaient transporté leurs morts à travers un labyrinthe de passages étroits et que, travaillant à la lueur du feu, ils avaient creusé des tombes, disposant parfois les corps en position fœtale et plaçant un outil en pierre près de la main d'un enfant. Elle soutient aussi qu'ils avaient gravé des hachures sur les murs des grottes et fait cuire de petits animaux, des funérailles souterraines plus de 100 000 ans avant que de tels comportements n’apparaissent chez les humains modernes[13]. L'équipe rend alors publics trois preprints exposant leurs travaux, aussitôt critiqués par une bonne part de la communauté des paléoanthropologues[14]. De fait, les preprints n'arrivent pas à franchir la barrière de l'évaluation par les pairs, et en 2024 une équipe menée par l'anthropologue Kimberly Foecke publie une étude concluant qu'il n'existe à ce jour aucune preuve solide qu'Homo naledi ait enterré ses morts[15]. Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexes |

Portal di Ensiklopedia Dunia