|

Arvillard

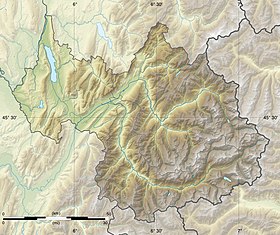

Arvillard est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Géographie Situation et descriptionLa commune d’Arvillard est située dans la partie savoyarde de la chaîne de Belledonne. Communes limitrophesElle est limitrophe des communes de :

ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Alpes du nord, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 1 200 à 1 500 mm, irrégulièrement répartie en été[2]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,5 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 18,3 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 317 mm, avec 9,6 jours de précipitations en janvier et 8,8 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Pierre de Soucy », sur la commune de Saint-Pierre-de-Soucy à 6 km à vol d'oiseau[3], est de 11,5 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 122,4 mm[4],[5]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[6]. HydrographieVoies de communicationUrbanismeTypologieAu , Arvillard est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[7]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Allevard[Note 1], une agglomération inter-départementale regroupant neuf communes, dont elle est une commune de la banlieue[Note 2],[8],[9]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Valgelon-La Rochette, dont elle est une commune de la couronne[Note 3],[9]. Cette aire, qui regroupe 13 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[10],[11]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (93,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (93,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (60,9 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (17,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (15,2 %), prairies (4,3 %), zones urbanisées (1,9 %)[12]. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie Le chanoine Gros observe que les mentions du Moyen Âge indiquent « Alto Vilar » (« le haut Villard » ou le villar situé en hauteurs), ne respectant pas les formes anciennes du XIe siècle avec « Alvilarie, Alvilare »[13]. Il s'agit d'un certain Burno de Alvilari dans un document de 1082 (Cartulaire de Cluny)[13] ou encore de Décima de Alvilare mentionné dans un document aux environs de 1090 du Cartulaire de Domène[14],[13]. Au XIe siècle, le chevalier Humbert d'Arvillars et son épouse Vierna font don aux moines de Cluny, d'un « mas situé en Allevard et dans le villar qu'on nomme Al-Villar » (Al-Villar signifie « au Villar »). Dans le Cartulaire de Grenoble — le décanat de Savoie dépendait de l'évêché de Grenoble — la paroisse est désignée sous les formes Alto Vilar et Alto Vilare dans des documents du XIIe siècle et Alto Vilari au XVe siècle[14],[13]. Le toponyme de la paroisse devient par la suite Alvillar, Arvillar et Arvillars[14]. Le toponyme Arvillard dérive de Alvilare, constitué de l'adjectif bas-latin villare, « de maison de campagne, de métairie, de ferme, de basse-cour »[15], avec l'agglutination de l'ancien article al qui en savoyard est devenu ar[14],[13]. En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Arvelâ (graphie de Conflans) ou Arvelârd (ORB)[16]. Deux curiosités littéraires : « Arvillard-les-Bains » est le nom choisi par Alphonse Daudet pour décrire Allevard dans son roman « Numa Roumestan ». Le « Barrage d'Arvillard » est le titre d'un autre roman de Thyde Monnier. HistoirePériode médiévaleEn 1328, Étienne d'Arvillard rend hommage au dauphin pour sa bastide d'Arvillard ou Bâtie d'Arvillard, le fief de la famille situé dans le mandement d'Allevard. Elle fait l'objet d'une description dans l'enquête delphinale de 1339, comprenant une tour de 25 m de hauteur et de 13 m de côté, couverte de pierre et non pas « d'essendoles ». Elle est éclairée par dix-sept fenêtres. À l'intérieur, on trouve une cuisine pourvue de deux cheminées. Sur cette tour est accolé un logis de 25 × 12 m de côte, qui abrite l'« aula »[17]. Arvillard et le ferLes chartreux de Saint-HugonFondée en 1170 -1173, la chartreuse du Val-Saint-Hugon oriente ses activités séculaires sur la fabrication du fer. Dans un lieu riche en minerais et en forêts d'où l'on tire le charbon de bois nécessaire à cette industrie, près du torrent du Bens, cette activité fait la fortune du monastère. Le 13 avril 1374, les religieux possèdent trois « artifices » ou fabriques dans le Val de Bens, loués tout d'abord puis exploités directement. Elle en exploitera bientôt cinq. Mais les conflits avec les habitants d'Arvillard et de La Chapelle-du-Bard sont violents et nombreux. Très tôt, les religieux s'opposeront aux anciennes coutumes supposées qui permettaient aux habitants de ces deux communautés de chercher dans les forêts un apport à leur subsistance : « En 1192, le pape Célestin III confirmera le privilège des Chartreux de Saint-Hugon. La chasse, la pèche, la capture des oiseaux, le pâturage et le passage des chèvres, brebis et autres animaux domestiques étaient défendus aux étrangers (au couvent) »[18]. Par ailleurs, la rigueur avec laquelle les laïcs travaillant aux artifices de Saint-Hugon étaient soumis aux religieux - privation de nourriture ou châtiments corporels pour avoir levé les yeux sur une femme, par exemple - expliquait largement le sourd ressentiment. En 1407, la contestation qui s'élève entre les moines et le receveur des gabelles du pays d'Allevard au sujet de l'exonération des impôts sur le fer, cause un grave préjudice financier au monastère. Cependant, c'est surtout au XVIe siècle que les désordres se généralisent à Saint-Hugon avec l'arrêt des artifices et le pillage par les Huguenots de Charles Dupuy de Montbrun.  La reprise en main se fera lentement à partir de 1630. En 1677, le prieur Dom Charlois « a multiplié les martinets de fer et le bois est ménagé de telle façon qu'on en a toujours assez pour faire couler la mine »[19]. Ce dernier religieux installera côté France, c'est-à-dire sur la rive gauche du Bens, un second haut fourneau performant. Les minerais utilisés par les deux hauts fourneaux proviennent des sites du Plan-du-Four, des Envers et du Molliet, mais également des mines de Saint-Georges d'Hurtières et de Pinsot. La production est de dix à douze mille quintaux de fonte de 49 kg (poids local, inférieur de plus de 5 kg au poids du quintal d'Allevard) par an (58 tonnes 8) pour une dépense en bois considérable sur près de 8 000 hectares de forêt[20]. La fonte produite, de très bonne qualité, est vendue aux fabricants locaux mais aussi aux aciéristes du seuil de Rives, alors les plus importantes aciéries de France, en Dauphiné, fournisseurs de la manufacture royale d'armes de Saint-Étienne, jusqu'à l'édit protectionniste de Saint-Germain qui taxe lourdement les importations des fontes cartusiennes, supposées toutes « savoyardes », dans le royaume de France (1731). La fermeture du marché de Rives provoque un repli important. Les deux hauts fourneaux - France et Savoie - ne fondent plus que 3 mois par an pour une production de 30 à 35 quintaux de fonte, c'est-à-dire de gueuse/jour, en 5 percées de tympe de 5 en 5 heures, la dernière de quatre heures seulement en charge allégée, pour une production totale de 14 tonnes 332, largement suffisante pour alimenter les trois martinets de la chartreuse. À la fin du XVIIIe siècle, la chute sera brutale. D'incessants conflits avec leurs principaux concurrents, la puissante famille de Barral, seigneurs d'Allevard, « bien en cour » ; avec les populations des villages ; avec les réformateurs des forêts, seront à l'origine d'un lent effondrement qui se terminera avec leur départ forcé en 1792/1793. Une anecdote : Peu auparavant (1790), une supplique des aciéristes de Rives à « nosseigneurs de l'assemblée Nationale (!) » avait réclamé la fin des taxations et le retour des libres importations de fontes de Saint-Hugon et de Savoie en général, comme « bien meilleures et bien moins chères que celles d'Allevard ». Jacques Louaraz et associésD'une famille de mineurs originaire du hameau minier du Cuchet au sud d'Allevard où il naît en 1755, Jacques Louaraz est remarqué, très jeune (12 ans), par le procureur de la chartreuse de Saint-Hugon en résidence en Dauphiné pour gérer les fosses minières et les biens - dont le très riche domaine de Vaubonnais à Tencin - de la dévote dame chartreuse du Val-de-Bens. Pris sous la protection du religieux, le jeune garçon gagne le monastère comme domestique de Dom Michel Vallet, futur procureur de la chartreuse d'Aillon, mais c'est sous la conduite bienveillante du maître-fondeur Souquet, d'une remarquable famille de ferriers de Montgaren (La Chapelle-du-Bard) (les Souquet La Masse et autres Souquet Potiole), qu'il va s'initier aux secrets de la sidérurgie cartusienne. À la veille de la Révolution, le seul haut fourneau de Saint-Hugon fonctionnant côté Savoie était de dimensions modestes. De type bergamasque, créé par le maître fournelier Marcel Maître à la demande du procureur des fabriques Dom Antoine David, il avait environ 6 mètres 48 de haut. Sa production se limitait à 2 000 quintaux métriques par an (soit 9,8 tonnes), ce qui était très suffisant pour les seuls besoins des martinets et des fabriques d'outils de proximité. Ayant épousé une demoiselle Grasset et bien implanté dans le pays, Jacques Louaraz va pouvoir racheter, après le départ des moines, le bâtiment cartusien, le fourneau et son usine, au titre de bien national et devenir, en 1794, maître de forges indépendant. Essentiellement tributaire des taillandiers locaux, Jacques Louaraz, riche notable - un de ses fils deviendra officier de cavalerie dans la garde impériale et l'autre, Antoine, futur maître de forges à Saint-Rémy et député à Turin, sera l'élève du fameux abbé Raillanne de Grenoble, ancien précepteur et « noir coquin » de Stendhal - va être à l'origine d'une société qui regroupera, sous la Révolution et au début de l'Empire, les maîtres Puget, Rey, Prallet puis Guillermin. À la fin de l'Empire, après le retour des souverains sardes, une nouvelle société restreinte est formée avec, comme actionnaires, l'aciériste Montgelaz de La Rochette, et les taillandiers Bertholus de Presle et Alésina de Pont de Bens, tous les trois clients prioritaires du haut fourneau de Saint-Hugon. C'est en 1829, date du traité international sur les eaux du Bens, que la décision est prise de céder la majorité des parts de Saint-Hugon à Jean-Gaspard Leborgne, industriel grenoblois enrichi dans les transports, petit-fils d'Antoine Leborgne de Chambéry et cousin du comte Benoît de Boigne. La vente est consentie moyennant un règlement annuel de 12 020 francs sur dix ans et une augmentation de capital de 20 000 francs[21]. Le haut fourneau LeborgneDésireux avant tout faire un placement afin de compenser la perte qu'il venait de faire de la verrerie de Tréminis, Jean Gaspard Leborgne se désintéresse tout d'abord de la marche du haut fourneau. Son fils Prosper, homme politique engagé, qui sera commissaire de la République du département de l'Isère en 1848, tente l'aventure sidérurgique. Mais n'étant pas sur place, il ne peut réellement diriger les premiers fondages catastrophiques. En 1845, le fond de l'abîme est atteint avec 16 tonnes de fonte au lieu des 65 tonnes habituelles. Prosper Leborgne prend alors la décision de confier à son fils, Émile (1822-1888), étudiant en Droit et adepte convaincu des idées de Charles Fourier, d'assumer le destin du fourneau de Saint-Hugon en prenant en main son avenir. En quelques années, le jeune homme va devenir un maître de forges remarquable. Voyageant et étudiant sans cesse en France, à Londres, en Suisse et en Allemagne, il réforme peu à peu le haut fourneau, œuvre de M. Thouvard, entrepreneur de Barraux, et le rend performant. Par ailleurs Émile Leborgne, ami d'enfance d'Aristide Albert et des enfants de Marceline Desbordes-Valmore apparenté aux Boigne et au général Borson, et qui a donc des relations dans tous les milieux, réorganise ses débouchés en prenant la responsabilité des usines de Calvin (Presle), Fourby (La Rochette) et Pont-de-Bens (La Chapelle-du-Bard), autrefois propriétés des associés de son grand-père. Les minerais utilisés durant cette période viennent essentiellement de Savoie : du Molliet, de Prodin, du Bourget et de Saint-Georges (d'Hurtières). Les résultats sont remarquables puisqu'en 1850, sur trois mois de fondage seulement, les 80 tonnes sont dépassées. Pour la première fois depuis un siècle et demi, Saint-Hugon-fonte était à nouveau excédentaire. Mais les difficultés d'approvisionnement en charbons et les dures conditions de travail ne permettront pas à l'expérience de se poursuivre au-delà des années 1870. La société Leborgne se désengage peu après (1873) de Saint-Hugon, abandonnant le domaine à la société Foussemagne de Lyon exploitant essentiellement le domaine forestier, préfiguration de la nouvelle orientation économique autour de la production de pâte à papier et des cartonneries, ainsi que Fourby, l'aciérie de La Rochette, et Calvin, les forges de Presle, pour se replier dans un premier temps sur les taillanderies ex-Alésina du Pont-de-Bens, réorganisées en 1859, puis sur Arvillard même avec la reprise en 1890 des taillanderies de Léopold Grasset. À cette date, il y a deux ans qu’Émile Leborgne a quitté ce monde. Les taillandiersLes premiers taillandiers ou « fabricants d'outils taillants » d'Arvillard étaient, sans doute, les concessionnaires laïc dses artifices cartusiens. Avec le départ des Chartreux et à l'époque la reprise en main du haut fourneau par Jacques Louaraz, quelques familles de pierrus vont se lancer dans l'aventure industrielle : Champiot, Bouclier, Becquerand et surtout Grasset (Hugues - Joseph - puis Léopold). Plusieurs branches de cette dernière famille s'installèrent à Allevard, au Moutaret au lieu-dit l'Ourcière et à Pinsot (Jacques Grasset sera maire de ce dernier village), également à Ugine. Mais Arvillard reste le centre de leurs activités en particulier entre 1820 et 1890 au martinet du Bens sur l'emplacement de l'actuelle usine Fiskars-Leborgne. Les produits de leur taillanderie, en particulier les faux (dailles) et les haches « piémontaises », se vendent surtout en Savoie (Maurienne - Bauges et région chambérienne) mais aussi et assez largement dans toutes les autres provinces du royaume de Piémont-Sardaigne (Turin - Novare - Alessandria - Verceil - Mongrando), et également en France (Isère - Drôme), en Allemagne et en Suisse (Genève - Payerne - Lausanne et Valais) où ils ont une très bonne réputation de solidité. Mais la concurrence est très rude entre les trois taillanderies du Bréda et du Bens comme en témoignent les rapports des voyageurs de commerce de Joseph Grasset tel ce F. Ruffier, en déplacement à Evian, Thonon et Lausanne en 1856 : « J'ai eu la fatalité de passer ici après le borgne (sic), des voyageurs des maisons de Genève et Clairin (sic) - les forges du Bréda de La Chapelle-du-Bard - que j'ai rencontré à Villeneuve. Je n'irai pas à Taninges, le borgne a tout ratissé... ». La fonte mise en œuvre par Joseph Grasset provient essentiellement, durant cette période (1852-1859), du haut fourneau d'Epierre (Balmain). Lors de la guerre de Crimée, les taillanderies Grasset fourniront également en outils aratoires et de campement (faux et faucards) le corps expéditionnaire piémontais. Peu avant l'annexion, en 1858, l'usine Grasset d'Arvillard s'équipera de laminoirs très modernes conçus par les ateliers Satre et Brenier (futurs ateliers Neyret Brenier puis Neyrpic) alors à La Tronche (Isère). À Pont-de-Bens, les nouvelles taillanderies Leborgne s'orientent, elles et dès 1859, sur la fabrication à très grande échelle d'outils « coloniaux », après avoir fourni une partie des fameuses pelles dites « allevardes » conçues pour le creusement du canal de Suez. Grâce à un réseau très dense de relations - comme celle cultivée avec le fameux sénateur René Bérenger de la Drôme, leur cousin, ministre des travaux publics sous Mac Mahon et célèbre pour sa pudibonderie - les Leborgne obtiendront de gros marchés dans toutes les colonies françaises en Afrique du Nord (béchards et pioches de Sidi-Bel-Abbès), à Madagascar (angadys), Nouvelle-Calédonie (houe de Nouméa), au Maroc ou au Tonkin (pelles de rizière). Succédant à son père, Édouard Leborgne développe à Arvillard la production d'outils de terrassement et d'outils agricoles. À partir des années 1920 et pour bien marquer son origine et son enracinement savoyards, la marque utilisera comme logo « le yatagan » du général Benoît de Boigne. C'est l'époque où Edouard Leborgne s'associe avec son gendre, un ingénieur d'origine bretonne, directeur des fabrications nommé Yves Lozac'hmeur, après avoir résisté, non sans mal et non sans dégâts financiers, à une tentative de fusion « inamicale » de la part des forges d'Allevard. Anticipant sur l'évolution de sa clientèle traditionnelle à partir des années 1930-1940, la société va privilégier avant tout la qualité de sa production dans une aire de diffusion plus restreinte, échappant ainsi vingt ans plus tard au contre-coup économique de la décolonisation[22]. Politique et administrationLa commune est membre de la Communauté de communes Cœur de Savoie. Elle appartient au Territoire du Cœur de Savoie, qui regroupe une quarantaine de communes de la Combe de Savoie et du Val Gelon[23]. Population et sociétéDémographieSes habitants sont les Pierrus[24]. La coutume veut que les hommes de La Rochette qui allaient chercher leur future épouse à Arvillard étaient reçus à coups de pierre par les hommes d'Arvillard.

En 2021, la commune comptait 835 habitants[Note 4], en évolution de −1,3 % par rapport à 2015 (Savoie : +3,33 %, France hors Mayotte : +1,84 %). EnseignementMédiasÉconomieTourismeEn 2014, la capacité d'accueil de la commune, estimée par l'organisme Savoie Mont Blanc, est de 525 lits touristiques répartis dans 76 établissements[Note 5]. Les hébergements se répartissent comme suit : un meublé et un centre / village de vacances[29]. Dans le haut de la commune se trouve le site de l'ancienne station de sports d'hiver de Val Pelouse. Culture locale et patrimoineLieux et monuments

Personnalités liées à la commune

Héraldique

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes

Notes et référencesNotes et cartes

RéférencesSites de la mairie

Autres sources

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||