|

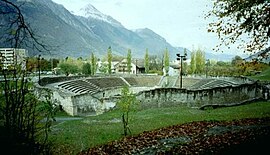

Amphithéâtre de Martigny

L'Amphithéâtre de Martigny est édifié dans la ville romaine de Forum Claudii Vallensium en Germanie supérieure (aujourd'hui Martigny en Suisse). Construit au début du IIe siècle sur le modèle des amphithéâtres « massifs » (les gradins reposent sur un remblai de terre en pente), il mesure 76 × 63,7 m. Il est abandonné, comme l'ensemble de la ville, à la fin du IVe siècle. Étudié et restauré à partir de la fin des années 1970, il est utilisé au XXIe siècle pour des manifestations culturelles ou des spectacles traditionnels valaisans comme les combats de reines. Localisation

La cité de Forum Claudii Vallensium, bâtie à proximité immédiate du bourg celte d'Octodurus dans la plaine valaisanne du Rhône, est fondée dans la première moitié du Ier siècle. Elle est la capitale de la civitas Vallensium[1]. Dans cette cité, l'amphithéâtre occupe, à la limite sud-ouest de la zone urbanisée et au pied du mont Chemin, l'emplacement d'une ancienne nécropole[2]. La ville moderne de Martigny, dans le canton suisse du Valais, a pris la place d'Octodurus[2]. HistoriqueDans le dernier tiers du Ier siècle, une nécropole à incinération est installée au sud-ouest de la ville, mais elle n'est utilisé qu'assez peu de temps puisque l'amphithéâtre est construit à son emplacement au début du siècle suivant[3]. Cette localisation semble due à la difficulté d'intégration du monument dans une trame urbaine existante et aux contraintes liées à son utilisation pour des combats d'animaux dont il faut évacuer les cadavres[4]. La ville semble abandonnée, et l'amphithéâtre avec elle, à l'extrême fin du IVe siècle au profit de Sion. Les causes de cet abandon restent à préciser[5]. DescriptionUn amphithéâtre « massif » L'amphithéâtre de Martigny fait partie de la catégorie des amphithéâtres dits « massifs » : la cavea n'est pas supportée par un système de murs rayonnants et annulaires : elle est constituée d'un remblai en terre remplissant l'espace entre le mur du podium à l'intérieur et la façade à l'extérieur, ces murs étant, à Martigny, construits en maçonnerie de schiste et de tuf[6], cette dernière roche provenant du mont Chemin tout proche[7]. Les spectateurs sont assis directement sur le remblai engazonné ou sur des gradins en bois[8]. Dans le cas de Martigny, le remblai est composé de la terre excavée de l'arène, surcreusée[9] dans le gravier alluvial composant le sol naturel[10]. Ce mode de construction expose le mur de façade, mais surtout celui de l'arène, peu épais (0,90 m), à de fortes poussées et provoque des glissements du remblai[11]. Un monument de taille modesteCet amphithéâtre est de petites dimensions, mesurant 76 mètres de grand axe pour 63,7 mètres de petit axe. Aucun couloir ou escalier interne ne permet d'accéder à la cavea : les spectateurs gagnent leur place en empruntant des rampes extérieures, simples ou doubles, plaquées contre la façade et aboutissant à un promenoir au sommet des gradins. Certaines de ces rampes sont construites dans un second temps, après l'édification du monument. La hauteur totale du monument n'est pas connue mais le promenoir annulaire devait se situer au moins 8,50 m au-dessus du niveau de l'arène[8]. Au sud-est, on trouve le pulvinar, loge d'honneur des magistrats, relié à l'extérieur par un couloir voûté[12]. L'arène, pour sa part, est accessible par deux rampes ouvertes sur le grand axe du monument[10]. Le mur qui la délimite est surmonté d'un balteus (parapet) dont le couronnement est composé de blocs de schiste[12]. Au nord-est, un enclos, peut-être un parc destiné aux bestiaux exhibés lors des jeux, jouxte la rampe d'accès à l'arène[10]. Deux carceres, loges dans lesquelles des prisonniers attendent le moment de combattre dans l'arène, sont aménagés le long de ces mêmes rampes ; un troisième est placé sous le pulvinar[6].

Études et vestiges Au milieu du XVIe siècle, l'historien florentin Gabriel Simeoni voit dans les ruines de l'amphithéâtre de Martigny les vestiges d'un camp romain datant de la Bataille d'Octodure ()[4]. Les premières recherches archéologiques à Martigny datent de 1883[13] mais elles ne débutent véritablement sur le site de l'amphithéâtre qu'en 1978 lors de son acquisition par la Confédération suisse ; le monument est systématique fouillé et restauré[11] sous la direction de François Wiblé, archéologue cantonal du Valais[14]. Le bon état de conservation du monument permet que des spectacles s'y déroulent encore à l'époque contemporaine, comme des concerts ou des combats de reines, tradition valaisanne[15]. Notes et références

Voir aussiBibliographie

Article connexeLiens externes

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia