|

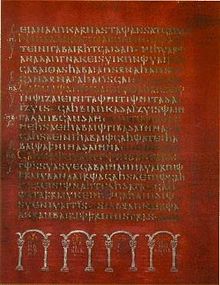

Westliche Kalligrafie  Westliche Kalligrafie (altgriechisch κάλλος kállos, deutsch ‚Schönheit‘ bzw. καλός kalós, deutsch ‚schön‘, ‚gut‘ und -grafie) bezeichnet die Schönschrift (Kalligrafie) in lateinischen, griechischen oder kyrillischen Buchstaben und stellt eine eigenständige Kunstform dar. Im engeren Sinn versteht man unter Kalligrafie das kunstvolle Schreiben mit der Schreibfeder oder dem Pinsel. Im weiteren Sinn gehört auch das Eingravieren von schön gestalteter Schrift in Holz, Stein oder Metall dazu. Buchmalerei tritt zumeist in Verbindung mit Kalligrafie auf, ist aber von dieser zu unterscheiden. In Europa blühte die Kalligrafie im Mittelalter auf, als Mönche in den Klöstern Bibelabschriften und andere geistliche Bücher anfertigten. Im Spätmittelalter wurden zudem viele Universitäten gegründet, so dass der Bedarf an Büchern anwuchs. Nach der Erfindung des Buchdrucks tradierten Schreibmeister die Kunst, in verschiedenen Stilen von Hand zu schreiben. Heutzutage wird die Kalligrafie in westlichen Ländern noch aus besonderen Anlässen oder als entspannendes Hobby ausgeübt. Meistens wird eine Schreibfeder mit breiter Spitze (Bandzugfeder) verwendet. Obwohl die Kalligrafie nur noch ein Schattendasein führt, finden sich immer wieder Beispiele für hervorragende und innovative handgeschriebene Schriftgestaltung. MaterialienBeschriebene Stoffe In der Antike und bis weit ins Mittelalter hinein war Papyrus das Maß der Dinge. Auf Papyrus wurden Urkunden festgehalten, Manuskripte verfasst und religiöse Texte verewigt. Das aus dem Papyrusmark hergestellte Blatt wurde meistens nur einseitig beschrieben und als Buchrolle gelagert. Durch geschickte Herstellung konnten Rollen weit über 20 Meter lang werden.[1] Das leichter faltbare Pergament trat langsam an die Stelle des Papyrus. Zugleich wurden die unhandliche Papyrusrolle ab dem ersten Jahrhundert vom Kodex abgelöst, der im Wesentlichen der heutigen Buchform entspricht. Der Ursprung des Pergaments lässt sich bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. und bis in das griechische Pergamon zurückverfolgen. Vor allem vom 7. bis 9. Jahrhundert wurden Pergamente wegen Rohstoffknappheit als Palimpseste wiederverwertet: Die Schreiber kratzten die Schrift vom Pergament ab und beschrieben es neu. Papier wurde vermutlich im alten China erfunden. Es fand seinen Weg nach Europa über Arabien und Spanien, wo es die Mauren im 11. Jahrhundert einführten. Für Deutschland gilt das 1246 begonnene Registerbuch des Domherrn und Domdekans von Passau Albert Behaim als die erste Papierhandschrift.[2] Wie zuvor das Pergament war das Papier lange Zeit als Träger für Urkunden verboten. Nach dem Statut von Padua von 1236 besaßen Urkunden auf Papier keine Rechtskraft.[3] In den späteren Jahrhunderten führte die Verwendung von Papier zum Zurückdrängen mancher Schriftarten, wie der Textura, die für Papier nicht sonderlich geeignet ist, zugunsten der Bastarda.[4] Heute dient meistens Papier als Beschreibmaterial. Papyrus und Pergament sind zwar auf Bestellung erhältlich, allerdings zu Preisen, die ein normales kalligrafisches Projekt nicht rechtfertigt. Zudem ist Papier in vielen Fällen handlicher und durch die unterschiedlichen möglichen Farben und Strukturen vielfältiger einsetzbar. Historische Schreibgeräte und Hilfsmittel Die Ägypter verwendeten Rohrfedern (Schreibrohre), um die hieratische Schrift auf Papyrus zu bringen. Die Hieroglyphen, die in den Stein gemeißelt wurden, haben eine signifikant andere Form. Das Gleiche beobachtet man bei den Griechen und Römern. Die Capitalis monumentalis der Römer wurde ebenfalls in Stein gemeißelt, sie gilt als formvollendete Schrift. Die Schreiber nahmen dagegen ein angespitztes Schilfrohr (lat. calamus), um auf Papyrus zu schreiben. In die Spitze des Schreibrohrs wurde ein Spalt geschnitten, um den Tintenfluss zu erleichtern. Im Alltag schrieb man mit einem Griffel (lat. stilus) auf Wachstafeln. Ab dem 6. oder 7. Jahrhundert kamen Vogelfedern, besonders Gänsekiele, als Schreibwerkzeuge auf. Gänsekiele werden gehärtet, bevor sie zum Schreiben verwendet werden können. Damit die Tinte nicht zu schnell aus dem Federkiel fließt, wird eine Schreibunterlage genutzt, die zwischen 40 und 60 % geneigt ist.[5] Der Pinsel als Schreibgerät fand nur selten Einsatz, zum Beispiel bei goldenen Schriftzügen oder aufwendigen Initialen. Sehr wichtig war ein scharfes Messer, um die Schreibgeräte, deren Spitzen schnell abstumpften oder ausfransten, bei Bedarf wieder anspitzen zu können. Für das Ausbessern kleiner Schreibfehler hatten die Schreiber stets ein scharfes Messer, das rasorium, bereit, mit dem sie die entsprechenden Stellen vom Pergament abschaben konnten. Mit Einführung des billigen, aber wenig widerstandsfähigen Papiers wurde dies bald überflüssig. Moderne Schreibgeräte  Heutzutage werden Gänsefedern nur noch für besondere Aufgaben, z. B. besonders feine Linien, verwendet. Sie wurden von Stahlfedern abgelöst. Moderne Breitfedern (Bandzugfedern) verfügen über einen kleinen Tuschetank auf der Oberseite, der es erlaubt, mehrere Wörter zu schreiben, ohne erneut Tusche aufnehmen zu müssen. Die in Europa am weitesten verbreiteten werden von der Firma Brause hergestellt und sind in verschiedenen Strichbreiten von 0,5 mm bis 5 mm erhältlich. Soll die Schrift einen speziellen Charakter erhalten, greifen moderne Kalligrafen auch auf Pinsel zurück oder konstruieren die Schrift mit Lineal und Bleistift. Daneben gibt es spezielle Kalligrafiefüller, die mit einer breiten Spitze ausgestattet sind. Sie erreichen meist nicht das Schriftbild einer Stahlfeder und sind teurer in der Anschaffung. Dafür erübrigt sich aufgrund der Tintenpatronen das häufige Nachfüllen von Tusche. Zudem ist ein breites Sortiment an Stiften, Tintenrollern, speziellen Rund- und Copperplatefedern im Fachhandel erhältlich. Schreib- und Bastelläden bieten Tuschen und Tinten in ausreichend guter Qualität für die meisten kalligrafischen Belange an. Neben farbigen Tuschen ist auch Blattgold leicht zu bekommen. GeschichteDie Geschichte der Kalligrafie ist nicht nur eine Vorgeschichte der modernen Kalligrafie, da diese auch alte Schriften nachahmt und von ihnen inspiriert wird (siehe auch Chronologie der Lateinschrift). AntikeBereits im alten Ägypten wurden besonders wichtige Schriftstücke in den schöneren hieratischen Hieroglyphen verfasst, während man im alltäglichen Schriftverkehr die wesentlich praktischere demotische Schrift verwendete. Mit der Erfindung von Rohrfeder und Papyrus war es möglich, Schriftstücke und Buchrollen schnell zu erstellen, zu kopieren und zu verbreiten. Dies vergrößerte auch den Bedarf an geübten Schreibern, die sowohl leserlich als auch kunstvoll die Buchrollen gestalteten. Bei den Römern ragt die Capitalis monumentalis als schöne Schrift heraus. Sie wurden von Steinmetzen in Stein gehauen, besonders bekannt ist die Inschrift der Trajanssäule. Die Römer kannten in klassischer Zeit nur Buchstaben, die den heutigen Großbuchstaben entsprechen. Die Kleinbuchstaben entwickelten sich erst im frühen Mittelalter. MittelalterHistorischer Überblick Im Mittelalter entwickelten sich vielfältige Schriftformen und unterschiedliche stilistische Strömungen. Irische und schottische Mönche griffen die Unziale auf, die bereits in der Antike entstanden war, und die spätantike Halbunziale, deren Buchstaben bereits den heutigen Kleinbuchstaben ähneln. Daraus entwickelten sie die insularen Schriften, in die auch keltische Schreibtraditionen einflossen. Um 800 entstand das Book of Kells mit verschwenderischen Verzierungen, ein früher Höhepunkt christlicher Buchkunst und heute eine Touristenattraktion in der Bibliothek des Trinity College in Dublin. Durch die Christianisierung breitete sich das Christentum in Europa aus. Dadurch entstand ein Bedarf an Kopien der Bibel und anderer heiliger Texte. In Klöstern in ganz Europa wurden auf der Basis der lateinischen Schrift die Testamente vervielfältigt. Einige besonders wichtige Stücke wurden auf purpurgefärbtem Pergament mit Gold- oder Silbertinte geschrieben. In dem großräumigen Gebiet, in dem die lateinische Schrift nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs verwendet wurde, entwickelten sich sehr unterschiedliche Schreibstile. Um 800 war dieses Phänomen so fortgeschritten, dass selbst Personen mit guter Schriftkenntnis Schwierigkeiten beim Lesen von Texten aus anderen Regionen hatten. Deswegen bestimmte Karl der Große seinen Hoftheologen Alkuin von York, den Abt von St. Martin in Tours, dazu, eine Schrift zu entwickeln, die leicht lesbar war und im gesamten karolingischen Reich verwendet werden sollte. Diese karolingische Minuskel wurde bis in das 11. Jahrhundert hinein verwendet.  Ab dem 11. Jahrhundert entstanden die gebrochenen oder gotischen Schriften (analog zum Architekturstil der damaligen Zeit, der Gotik). Dieser auch unter dem Namen Textura bekannt gewordene Schriftstil hängt mit den damals hohen Preisen für Beschreibstoff zusammen. Durch die dichte Form der Buchstaben konnte auf engem Raum viel Text untergebracht werden. Während in ganz Europa immer kantiger geschrieben wurde, widersetzten sich italienische Schreiber diesem Trend in der Schrift zumindest teilweise. Sie schufen eine rundere Form der gotischen Schrift, die so genannte Rotunda. Sie war leichter lesbar und wurde deswegen bevorzugt in liturgischen Büchern eingesetzt, aus denen während des Gottesdienstes gelesen wurde. Im Hochmittelalter wurden in den Klöstern prachtvolle Handschriften hergestellt, die mit Bildmalereien (Miniaturen und gemalte Initialen) verschönert wurden. Diese Prachtexemplare waren zumeist für den kirchlichen Gebrauch bestimmt, seltener für den privaten Gebrauch in adligen Kreisen. Neben den gebrochenen Schriften entwickelten Beamte und Kaufleute Kursivschriften, die als so genannte Bastardschriften kalligrafischen Ansprüchen genügten. Der Name kennzeichnet sie als „nicht reine Lehre“, obwohl so auf höchstem Niveau geschrieben worden sind (z. B. Bourguignonne). Gestaltung eines mittelalterlichen Codex In einer Schreibstube des Mittelalters herrschte bereits bis zu einem gewissen Grad der Vervollkommnung das Prinzip der Arbeitsteilung. Um die prächtigen Handschriften für den großen Bedarf der Kirchen und Klöster liefern zu können, konzentrierten sich die Schreiber nur auf den Text. Die Werke begannen dabei, ohne Titelblatt, nur mit einer Einleitungsformel, meistens Incipit (lat. „Hier beginnt“). Vor dem Schreiben wurden die Seiten mit einem Falzbein liniiert oder die Linien durch kleine Löcher festgelegt. Dies hatte den Vorteil, dass sie auf Vorder- und Rückseite deckungsgleich waren. Geübte Schreiber konnten so manches Buch in lediglich einem Monat kopieren. Nach dem Schreiber folgte der Rubrikator. Er schrieb mit roter (lat. ruber) Tinte die Kapitelüberschriften und markierte die ersten Buchstaben mit roten oder blauen Strichen. Von dieser Arbeit leitet sich das Wort Rubrik ab. Dann erst bemalte der Buchmaler die Seiten mit den kunstvollen Miniaturen oder Initialen. Er verwendete dazu Pinsel aus den Schwanzhaaren von Eichhörnchen und Wasserfarben aus Farbpigmenten, die mit Gummi arabicum oder Eiweiß gebunden wurden. Jede Farbe einer Miniatur hat dabei ihre eigene Geschichte. Ultramarinblau wurde beispielsweise aus zerstoßenem Lapislazuli gewonnen, der über das Meer (ultra marine) geliefert wurde. Das leuchtende Rot stammte oft von Zinnober (Quecksilbersulfid), das im Mittelalter minium hieß und so den Miniaturen ihren Namen gab. Er hat also ursprünglich nichts mit ihrer Größe zu tun.[7]

Schreibstuben Handschriften wurden im Mittelalter an vielen Orten angefertigt. Besonders die Skriptorien (Schreibstuben) der Klöster hatten die Möglichkeiten, hervorragende Werke zu schaffen. Zu den bedeutendsten Skriptorien im deutschsprachigen Raum zählen die der Klöster St. Gallen, Reichenau, Hirsau und Fulda[8] (siehe auch Liste kunsthistorisch bedeutender alter Klosterbibliotheken). Daneben wurden Handschriften auch von Privatleuten in Klöstern oder bei freien Künstlern in Auftrag gegeben. Im Namen reicher Adliger und Händler entstanden teure und berühmte Werke, z. B. das Stundenbuch Très Riches Heures des Herzogs von Berry.[9] Die Zunahme des Bücherbedarfs nach der Gründung der ersten Universitäten förderte die Entstehung privater Schreibstuben. Sie widmeten sich speziell den Lehrbüchern, die die Studenten benötigten, aber auch Andachtsschriften für Privatleute.[10] Durch die neuen Werke der Professoren, die vervielfältigt werden mussten, war ihr Umsatz sichergestellt. Selbst die Klöster des Spätmittelalters stellten freie Schreiber ein und bildeten Nicht-Mönche aus. Als Ergebnis nahm die Qualität der Bücher oft in dem Maße ab, wie ihre Zahl anwuchs. Richard de Bury, Bischof von Durham, schrieb dazu im 14. Jahrhundert, die Mönche widmeten sich mehr dem Leeren der Becher als dem Schreiben von Codices.[11] Mit dem Aufkommen des Humanismus und des preiswerten Papiers als Beschreibstoff begannen Zeitgenossen, Werke selbst zu kopieren. Dies animierte findige Händler, Bücher der zeitgenössischen Literatur in hoher Zahl von vielen Schreibern preiswert abschreiben zu lassen und an eine bürgerliche Kundschaft zu verkaufen. Ihr Ruf war in den Kreisen gebildeter Bürger jedoch eher zweifelhaft.[12] Der Buchdruck als HerausforderungNach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johann Gutenberg im 15. Jahrhundert verloren handgeschriebene und handverzierte Bücher stetig an Bedeutung. Die Schönheit der bemalten und illuminierten Seiten wurde zugunsten der kostengünstigen Produktion einer hohen Auflage, die die neue Technik der erlaubte, aufgegeben. Dennoch mussten viele Texte noch mit der Hand geschrieben werden.[13] Diese Handschriften hatten auf die Entwicklung der Buchstabenformen für die Lettern der Drucker durchaus Einfluss. So entstanden in italienischen Kalligrafien zur Zeit der Renaissance die Antiqua und die humanistische Kursive, Schriften, die bis heute verwendet werden.[14] In Deutschland wurde auch im Druckereiwesen die gebrochene Schrift weiter verwendet. In der Form der Fraktur und Schwabacher, die sich aus den Bastardschriften und der Textura entwickelten, wurden sie bis in die 1940er Jahre verwendet. Mit dem 16. Jahrhundert endet die Zeit der Codices und Miniaturen. Der Buchdruck setzt sich langsam auch im Bereich der Illustration teurer Werke durch, und selbst die spanischen und flämischen Künstler wenden sich der großflächigen Malerei zu. Moderne westliche KalligrafieDie Kunstform Kalligrafie Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kalligrafie von William Morris[15] und der Arts-and-Crafts-Bewegung wiederentdeckt[16] einer breiteren Volksschicht zugänglich gemacht. Viele berühmte Schriftkünstler wie etwa Edward Johnston, der die Foundational Hand und die Schrift der Londoner U-Bahn, die Johnston Sans, entwickelte, und Eric Gill wurden von Morris beeinflusst.[17] In Deutschland entwickelte Rudolf Koch[18] Anfang des 20. Jahrhunderts Fraktur und Schwabacher weiter.[19] Zwei wichtige zeitgenössische Schriftkünstler waren Arthur Baker[20] und Hermann Zapf. Von ihnen entwickelte Schriftarten sind heute auch auf vielen Computern zu finden, z. B. Baker Signet oder ITC Zapf Book. Im Alltag Da handgeschriebene Formen der Kommunikation selten geworden sind,[21] wird die Kalligrafie heutzutage meist nur noch für spezielle Gelegenheiten wie das Adressieren von Hochzeitseinladungen und wichtigen Ankündigungen angewandt. Im Zeitalter der elektronischen Kommunikation ist die Zukunft der Kalligrafie ungewiss. Viele Kalligrafen schätzen die wohltuende Wirkung dieser ruhigen, fast meditativen Tätigkeit.[22] Die häufigsten Schriften, die in Kalligrafien der heutigen Zeit verwendet werden, sind weiterentwickelte Formen der Unziale, die besonders in modernen Kirchen Verwendung finden, die Textura, die Fraktur und die humanistische Kursive. Schönschrift lernenEs gibt zwei wesentliche Wege, die Kalligrafie für sich zu entdecken. Zum einen autodidaktisch, indem man selbst experimentiert oder anhand eines Lehrbuchs lernt. Die zweite Möglichkeit sind Kalligrafiekurse. Zu den Anbietern zählen Evangelisches und Katholisches Bildungswerk sowie manche Volkshochschulen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kunstformen benötigt man für den Einstieg lediglich eine Breitfeder und Tusche. Das Schreiben erfordert jedoch einige Übung. Das Schrägstellen der Feder oder Variationen des Schreibwinkels zwischen der Grundlinie und der Feder sind selbst für geübte Schreiber nicht selbstverständlich. Um die Gleichmäßigkeit der Buchstaben in längeren Texten zu gewährleisten, muss man konzentriert bleiben und routiniert schreiben können. Kalligrafische SchriftartenDie Geschichte der westlichen Kalligrafie ist mit der Entwicklung vielfältiger Schriftarten verbunden. Seit den Ägyptern kann man zwischen geraden Schriften und Kursivschriften unterscheiden. Gerade Schriften wurden in offiziellen und religiösen Texten verwendet. Die Kursivschriften bildeten sich meistens aus diesen, indem schneller geschrieben wurde; diese praktischen Schriften für den täglichen Schriftverkehr waren meist auch weniger leserlich. Seit dem Beginn des Buchdrucks wurden gerade wie auch kursive Schriften im Drucktext verwendet, während sich für die Handschrift eigene Schreibschriften entwickelten, darunter die englische Schreibschrift, die deutsche Kurrentschrift oder unsere lateinische Schreibschrift. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung wichtiger kalligrafischer Schriften. Die Angabe der Jahrhunderte ist als ungefähre Zuordnung zu verstehen. Bei den älteren Schriften wird nach dem Namen angegeben, falls es sich um eine Majuskelschrift (Majuskel) oder eine Minuskelschrift (Minuskel) handelt. Die Spalte „wirkt auf“ gibt an, welche späteren Schriften jeweils beeinflusst wurden.

Siehe auch

LiteraturBücher über Kalligrafie und Schrift

Lehr- und Lernbücher

WeblinksCommons: Kalligrafie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia