|

Weizsäcker Weizsäcker bzw. Weitzsäcker[1] ist der Name eines pfälzisch-württembergischen Geschlechts von ursprünglich Müllern, das in einer – der Öhringer – Linie im 19. Jahrhundert in das Bildungsbürgertum aufstieg. Dem Tübinger Theologen und Universitätskanzler Karl Heinrich Weizsäcker wurde 1861 der persönliche Adel verliehen. Dessen Sohn Karl Hugo wurde 1897 der persönliche Adel verliehen und 1916 wurde er als württembergischer Ministerpräsident in den erblichen Freiherrenstand erhoben.[2] Auch in der Weimarer Republik, im NS-Staat und in der Bundesrepublik bekleideten Familienmitglieder herausgehobene Funktionen. Der bekannteste Vertreter der Familie ist der 2015 verstorbene Bundespräsident Richard von Weizsäcker. GeschichteUrsprung des GeschlechtsDie Weizsäcker führen sich auf Stammesverwandte des 1294 urkundlichen Ritters Peter Wazach (Wadtsacher) zurück, der Vasall des Grafen Walram I. von Zweibrücken war. Der selbst kinderlose Peter Wazach war offenbar ein Angehöriger der Familie Watsacher aus Weilheim in Oberbayern, wo diese Besitzer des heute noch bestehenden Gutshofes Waitzacker war. Die urkundlich belegte Stammfolge des Geschlechts, das wahrscheinlich von der Waadsacker Mühle (auch Woodsacker Mühle, heute Woogsacker Mühle), einem ehemaligen Besitz des Peter Wazach bei Niederbexbach stammt, beginnt mit dem um 1535 geborenen Friedrich Weidsecker, der Müller zu Kleeburg im Niederelsass war.[3] Friedrich Weidseckers Sohn Friedrich Wadsacker wanderte vor 1610 nach Waldmohr unweit von Niederbexbach zu und übernahm die Waldmohrer Mühle. Sein Sohn Nicolaus Weizsäcker (auch Waadsecher, Wadsacker, Waidsacher, Waidsecker und Weidtseckher) (1612–1673) erwarb 1650 die Mühle seines Schwiegervaters, die Bernhardsmühle bei Neuenstein, wo er der Stammvater der zwölf heute blühenden Linien des Geschlechts wurde, von denen vor allem einem Zweig der Öhringer Linie ein bemerkenswerter gesellschaftlicher Aufstieg gelang.[4] Das über viele Generationen ausgeübte Müllerhandwerk galt nämlich, aus dem Mittelalter herrührend, aus unterschiedlichen Gründen als anrüchig.[5][6][7] Der Beruf des Müllers zählte vielerorts teils bis weit in das 19. Jahrhundert hinein[7][8] zu den „unehrlichen“ Berufen. Die Müller rechneten deswegen zu den unterständischen Schichten und standen am ständegesellschaftlichen Rand. Teilweise gingen Familienmitglieder diesem Erwerb, inzwischen ein ehrbarer Handwerksberuf, in der angestammten Heimat noch bis in die jüngste Zeit (Stand 1987) nach. Öhringer LinieDie Öhringer Linie, eine von zwölf heute blühenden Linien des Geschlechts, geht auf Gottlieb Jacob Weizsäcker (1736–1798) zurück. Dieser erlernte zunächst ebenfalls das Müllerhandwerk im heutigen Öhringer Teilort Eckartsweiler, wechselte dann aber in die Dienste der Grafen von Hohenlohe-Öhringen und wurde 1768 Hofmundkoch[9] des zwischenzeitlich zum Fürsten erhobenen Dienstherrn in der rund 3.000 Einwohner umfassenden Residenz Öhringen. Der ältere Sohn Carl Friedrich Gottlob Weizsäcker (1774–1835) wurde Stadtschultheiß von Öhringen. Seine Nachkommen blieben den handwerklichen Wurzeln treu und wurden über Generationen vornehmlich Optiker. Die Ausbildung des begabten jüngeren Sohnes Christian Ludwig Friedrich Weizsäcker (1785–1831) wurde, wie in jener Zeit nicht unüblich, vom Dienstherrn gefördert. Obgleich die Familie nach dem Tode Gottlieb Jacob Weizsäckers in Armut fiel, sicherte die weitere Förderung des Sohnes den gesellschaftlichen Aufstieg. 1806 wurde das Fürstentum mediatisiert, Öhringen war nunmehr eine zum Königreich Württemberg gehörende Oberamtsstadt. Christian Ludwig Friedrich Weizsäcker brachte es 1829 zum Stiftsprediger in Öhringen, nachdem der Stadtpfarrer auf die schlechter besoldete Stelle verzichtet hatte. Zwar war der Stiftsprediger geistlicher Beistand des Fürsten, aber dieser war seit 1806 nur formell noch Fürst, real indes bedeutungslos. Christian Weizsäcker, von schwächlicher Gesundheit, übte sein Amt von Beginn an ohnehin kaum aus und verstarb zwei Jahre später, seine 34-jährige Witwe unversorgt zurücklassend. Durch Christian Ludwig Friedrich Weizsäckers erfolgreichen Anschluss an das Bildungsbürgertum scheint jedoch die Wurzel für den weiteren Aufstieg gelegt gewesen zu sein – seine Frau setzte als „bedrängte Witwe“ 1839 die kostenlose Aufnahme des Sohnes Carl Heinrich Weizsäcker in das Seminar Schöntal durch. 1859 wurde er Oberkonsistorialrat – „der arme Junge aus Öhringen besaß nun Rang und Namen.“[10] Später wurde er Theologieprofessor und 1861 schließlich in den persönlichen Adelsstand erhoben. Ein jüngerer Bruder war der spätere Historiker Julius Weizsäcker.  Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war dieser Zweig der Familie damit fest im Bildungsbürgertum verwurzelt und hat seitdem namhafte Mitglieder hervorgebracht, die das Bild der weitverzweigten Familie in der Öffentlichkeit prägen. Kurz vor dem Ende des Deutschen Kaiserreichs gelang einem Mitglied der Öhringer Linie noch der Aufstieg in den erblichen Adel: Karl Hugo Weizsäcker, Ministerpräsident des Königreichs Württemberg, wurde 1897 erst in den persönlichen Adels- und 1916 in den erblichen Freiherrenstand erhoben. Hohe Ämter in vier unterschiedlichen RegierungssystemenDass die Familie Weizsäcker in vier unterschiedlichen Regierungssystemen (Kaiserzeit, Weimarer Republik, NS-Diktatur, Bundesrepublik) Staatsdiener und Politiker hervorgebracht hat (Ministerpräsident, Staatssekretär, Bundespräsident, Abgeordnete), macht sie zu einer der wenigen „politischen Familien“ in Deutschland, während in anderen Ländern mit einer größeren historischen Kontinuität (z. B. USA, Großbritannien) politische Familien deutlich häufiger sind. Vor dem Hintergrund der sehr wechselhaften deutschen Geschichte hinterfragt der politische Philosoph Gerard Radnitzky kritisch-ironisch, ob bei den Weizsäckers möglicherweise von einer „angeborenen political correctness“ gesprochen werden könne. Die Weizsäcker in der Weimarer RepublikDer Publizist Ralph Giordano attestierte der Familie für diese Zeit eine Gesinnung, die damals für Teile des Adels und des Bildungsbürgertums nicht untypisch war und die zum Scheitern der Weimarer Republik beigetragen hat:[11]

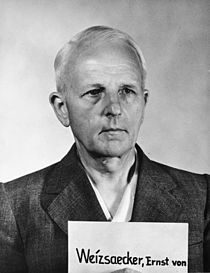

Die Weizsäcker in der Nazi-Diktatur Trotz eines bildungsbürgerlichen inneren Abstands zum Nationalsozialismus machte eine ganze Reihe bekannter Mitglieder der Familie auch im Dritten Reich Karriere.[12][13][14][15][16][17] Hervorzuheben in diesem Zusammenhang sind die folgenden Familienmitglieder des Öhringer Zweigs: Der Diplomat Ernst von Weizsäcker war 1938 bis 1943 Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Ribbentrop, trat zum Amtsantritt in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 4 814 617) und wurde im Nürnberger Wilhelmstraßen-Prozess gegen hohe Beamte des NS-Staates zu fünf Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen der Mitschuld an der Deportation französischer Juden. Seine Rolle wird von Historikern kontrovers diskutiert, da er in der ersten Phase seiner Amtszeit in vergeblicher Obstruktion versuchte, den Ausbruch des Kriegs zu verhindern, und später diverse Kontakte zum Widerstand gegen Hitler hatte, dem er sich aber nicht anschloss. Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker war zwar nicht Mitglied der NSDAP, arbeitete aber zur NS-Zeit am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik an der Entwicklung von Atomwaffen in einer Gruppe, der auch Werner Heisenberg und Otto Hahn angehörten. Zu Beginn des Krieges erhoffte sich Weizsäcker nach eigenen Angaben politische Einflussmöglichkeiten durch das Uranprojekt. Er entwickelte die Theorie der Kernwaffe mit Plutonium und gehörte 1941 zu den Hauptautoren der Patentanmeldung für eine Kernwaffe. Unabhängige Historiker kommen zum Schluss, Weizsäcker und Heisenberg hätten im Vergleich zu anderen Beteiligten an der deutschen Kernwaffenforschung (Kurt Diebner, Walther Gerlach) offensichtlich nicht alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel genutzt, um die Nationalsozialisten mit Kernwaffen zu versorgen.[18] Andererseits hätten sie die Umstände auch nicht veranlasst, ihre Arbeit zu unterbrechen oder zu verzögern, geschweige denn, Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten.[18] Der Mediziner, existential-anthropologische Theoretiker der Psychotherapie und Mitbegründer der Psychosomatik Viktor von Weizsäcker war kein NSDAP-Mitglied, aber er erhoffte sich von der NS-Revolution eine Überwindung der von ihm stark empfundenen gesellschaftlichen und sozialen Krise und war der Meinung, seine medizinischen Vorstellungen könnten hierzu einen Beitrag leisten. In seinen Vorlesungen hat er sich unter anderem mit dem Begriff der „Vernichtungslehre“ befasst und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses begrüßt. An Weizsäckers Institut in Breslau forschte Hans Joachim Scherer 1942 bis 1944 an Gehirnen, die von getöteten geistig behinderten Kindern stammten. Laut Medizinhistoriker Udo Benzenhöfer ist ausgeschlossen, dass Weizsäcker diese Forschung initiiert hat, und nicht belegt, dass er von der Herkunft der Präparate wusste. Es stelle sich aber die Frage, ob Weizsäcker „als Institutsdirektor nicht hätte nachfragen müssen, wie Scherer zu der großen Zahl an Präparaten kam.“[19] Die Weizsäcker in der Bundesrepublik In der Nachkriegszeit spielte für die Familie die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus eine große Rolle. Nach außen stand die Rechtfertigung des eigenen Handelns anfänglich im Vordergrund. Besonders offensichtlich ist dies für Ernst von Weizsäcker im Wilhelmstraßen-Prozess, bei der Richard von Weizsäcker für seinen Vater als Hilfsverteidiger arbeitete. Aber auch Carl Friedrich von Weizsäcker entwickelt eine Rechtfertigungsstrategie, wie man den Gesprächsprotokollen der im Rahmen der Operation Epsilon internierten Physiker aus Farm Hall entnehmen kann.[20] Parallel setzt die Beschäftigung mit den eigenen Irrtümern und der eigenen Schuld ein. Dies dürfte zum Beispiel zur maßgeblichen Rolle von Carl Friedrich von Weizsäcker bei der Göttinger Erklärung gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr beigetragen haben. Für den späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war die öffentliche und private Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus durch seinen Vater, seinen ältesten Bruder und seinen Onkel neben der eigenen fast sechsjährigen Kriegsteilnahme als Soldat sicherlich prägend. Es ist davon auszugehen, dass diese Familiengeschichte auch seine berühmteste Rede als Bundespräsident am 8. Mai 1985 zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft maßgeblich beeinflusst hat. WappenDas freiherrliche Wappen nach dem Diplom von 1916 zeigt in Blau auf grünem Boden drei goldene Weizenähren (entsprechend dem Stammwappen des Geschlechts, nach Familiensiegeln seit dem 18. Jahrhundert, anspielend auf den Familiennamen und den Müllerberuf der Vorfahren). Auf dem Helm mit blau-goldenen Decken aus einem schräg nach vorn liegenden Stamm hervorwachsend ein natürlicher Birken- oder Maibaum (diese Helmzier wegen der Ehefrau des Geadelten, einer geb. von Meibom).[21] Bekannte NamensträgerStammliste der Öhringer Linie

Andere Linien

Literatur

Einzelnachweise und Anmerkungen

|

Portal di Ensiklopedia Dunia