|

Stephanskraut

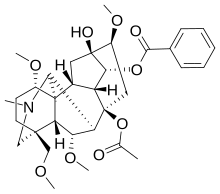

Das Stephanskraut (seit 2011 Staphisagria macrosperma Spach,[1][2] Delphinium staphisagria L.) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Staphisagria innerhalb der Familie der Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae).[1][2] Beschreibung  Vegetative MerkmaleDas Stephanskraut ist eine zweijährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 30 bis über 100 Zentimetern erreicht. Der aufrechte Stängel ist zottig und weich behaart. Die wechselständigen Laubblätter sind in Blattstiel und -spreite gegliedert. Der haarige Blattstiel ist relativ lang. Die Blattspreite ist handförmig geteilt bis schnittig und drei- bis siebenlappig sowie auf beiden Seiten mit sehr kurzen und längeren Haaren dicht besetzt. Die Blattlappen sind spitz und ganz bis dreilappig. Generative MerkmaleDie Blütezeit reicht vom Beginn des Frühlings bis zum Spätsommer. Die Blüten erscheinen in traubigen Blütenständen. Die zwittrige, graublaue oder tiefviolette und gestielte Blüte mit oft grünlicher Spitze mit doppelter (nach anderer Meinung einfacher) Blütenhülle ist selten ganz grünlich-weiß. Es sind jeweils drei Tragblätter ausgebildet. Die fünf, außen weichhaarigen Kelchblätter oder Tepalen sind petaloid und eines ist kurz gespornt. Die vier kleineren Kronblätter sind einseitig angeordnet, sie sind weißlich bis purpur und zwei kleinere sind gespornt. Diese zwei Sporne liegen im Kelchsporn und dienen als Nektarien. Wobei die Kronblätter auch als Staminodien oder als Honig-, Nektarblätter gedeutet werden. Die Blütenhüllblätter sind 13 bis 20 Millimeter lang. Es sind einige (20–25) relativ kurze, im unteren Teil verwachsene Staubblätter und drei oberständige, genäherte Fruchtblätter mit kurzem Griffel vorhanden. Es werden kleine, abstehend behaarte und meist mehrsamige, spitze Balgfrüchte gebildet. Die kantigen, eiförmigen bis dreieckigen, etwa 5–7 Millimeter großen und braun-grauen Samen sind feingrubig-netzig skulptiert. Die Pflanzenteile sind giftig, besonders die Samen. Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 16 oder 18.[3] VorkommenDas Stephanskraut wächst an schattigen, trockenen und steinigen Hängen, an Kalkfelsen und in Macchien in Südeuropa, Nordafrika, den Kanaren und in Westasien in Höhenlagen bis 800 Meter.[4]  Wichtige Inhaltsstoffe und WirkungDie Pflanze produziert viele Alkaloide. Die Samen enthalten hauptsächlich Delphinin (dem Aconitin ähnlich) und geringere Mengen Staphisin, sowie fettes Öl. Oberirdische Pflanzenbestandteile enthalten weiterhin die Diterpen-Alkaloide Isoatizin und Abkömmlinge des Atisins, sowie Azitin, Neolin und Chasmanin und Derivate. Tödliche Dosen an Delphinin haben Atemlähmung und Herzstillstand zur Folge nach klonischen Krämpfen und Paralyse. Tiervergiftungen dieser Art sind nicht selten. TaxonomieDie Erstbeschreibung von Staphisagria macrosperma erfolgte 1839 durch Édouard Spach in Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames, Band 7, S 348. Synonyme für Staphisagria macrosperma Spach sind: Delphinium staphisagria L., Delphinium officinale Wender. Lange Zeit wurde Delphinium staphisagria L. als Artname akzeptiert. Florian Jabbour und Susanne S. Renner reaktivierten in Resurrection of the genus Staphisagria J. Hill, sister to all the other Delphinieae (Ranunculaceae). in PhytoKeys. Band 7, S. 21–26 die Gattung Staphisagria J.Hill mit den zwei oder drei Arten, der bisherigen Untergattung Delphinium subg. Staphisagria (J.Hill) Peterm.[1] Seither ist Staphisagria macrosperma Spach der akzeptierte Artname. Der botanische Gattungsname Staphisagria und das Artepitheton staphisagria leitet sich von den griechischen Wörtern staphis für „getrocknete Weinbeere“ und agrios für „wild“ her und bezieht sich auf die in Form und Größe kleinen Rosinen vergleichbaren Samen (Mauspfeffer, Laussamen) und/oder die denen des Weinlaubs ähnlichen Blätter des Läusekrauts.[5][6] TrivialnamenEs wird auch Mittelmeer-Rittersporn, Stephanskorn, Giftiger Rittersporn, Läusepfeffer, Lauswurz, Läusezahn, Läusesamen, Läusekraut, Kräusesamen (englisch: Stavesacre, französisch: Dauphinelle) genannt. Für das Stephanskraut (lateinisch früher stafisagria und staphisagria) bzw. seine Samen bestehen bzw. bestanden auch die weiteren deutschsprachigen Trivialnamen: Bissmüntz, Brechrosinen, Buckelshorn, Brudersamen, Langhörner, Läuskraut (vgl. gleichbedeutend lateinisch herba pedicularius), Läuswurz, Lauspfeffer, Laussamen, Luseminze, Luseworz, Lussworz, Lusword, Läuse-Rittersporn, Mauspfeffer (in Bezug auf die Samenkörner), Mäusesame, Observantensame, Perchkicher, Pracherlaussamen, Rattenpfeffer, Scharfer Rittersporn, Speichelkraut, Stafadriankraut, Stafadriansamen, Staphisanger, Staphisander, Staphikörner, Stephankörner, Stephanssamen und Wolfskraut.[7][8] GeschichteIm 1. Jahrhundert empfahl Dioscorides, die Samen des Stephanskrauts in Honigmet als starkwirkendes Brechmittel und zum Abziehen von Phlegma-Schleim einzunehmen. Er war sich bewusst, dass die innere Anwendung mit der Gefahr der „Erstickung“ verbunden war. Sein Zeitgenosse Plinius lehnte diese innere Anwendung der Stephanskrautsamen wegen der Nebenwirkungen ab. Dioskorides und Plinius empfahlen jedoch beide, die Samen in Öl äußerlich gegen Läuse und bei juckenden Hautkrankheiten anzuwenden. Schließlich sollten die Samen in Essig gekocht als Mundspülwasser bei Zahnschmerzen und Zahnfleischentzündung hilfreich sein. Bis ins 19. Jahrhundert wurden diese Anwendungen der Stephanskrautsamen zunehmend auf die Anwendung als Gift gegen Läuse und Krätzmilben eingeschränkt und selbst diese Anwendung wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgegeben. 1819 stellten Jean Louis Lassaigne und H. Feneulle im Laboratorium des Musée d’Histoire naturelle im Pariser Jardin du Roi das Alkaloid Delphinin dar, welches 1921 durch François Magendie kurz beschrieben wurde, wobei er vergeblich anregte, dieses Alkaloid bei den überlieferten Anwendungen der Stephanskrautkörner zu versuchen. Ein Homöopathikum wird aus dem getrockneten, reifen Samen hergestellt. Die „Stephanskörner“ sind giftig, riechen unangenehm und schmecken brennend, scharf und bitter. Das homöopathische Arzneimittel Delphinium staphisagria wurde von Samuel Hahnemann 1819 als Erster geprüft und erscheint im vierten Band seiner Reinen Arzneimittellehre und wurde sowohl bei akuten Verletzungen (z. B. Schnittverletzung) wie auch bei chronischen Krankheiten (Unterdrückung von Gefühlen) verabreicht. Quellen

Historische Abbildungen

Literatur

WeblinksCommons: Stephanskraut – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia