|

Register (Nachschlagewerk)Ein Register (auch Index oder Stichwortverzeichnis) ist eine alphabetisch sortierte Liste von Begriffen mit Angabe ihrer Fundstellen und eventuell noch weiterer erklärender Zusätze. Der Verwender des Registers kann nach dem Auffinden des Begriffs ohne weitere Umwege die Fundstelle aufsuchen. Beispiele:

Notwendige Bestandteile Definition der BegriffeDie Begriffe (auch Lemmata genannt, von Lemma) müssen die Nennform (lexikographische Grundform) besitzen. Im Deutschen ist die Zitierform für Substantive normalerweise der Nominativ Singular (z. B. Traum), für Verben der Infinitiv Präsens Aktiv (z. B. träumen). Zusammengesetzte Begriffe (Adjektiv und Substantiv) können auf zwei Arten dargestellt werden. Personennamen werden in der Form Familienname, Vorname(n) als Lemma verwendet. Das Wort „Mäuse“ wird unter dem Lemma Maus eingeordnet „britische Bibliotheken“ kann ebenso als Lemma verwendet werden wie „Bibliotheken, britische“ Das Lemma für „Johann Wolfgang von Goethe“ lautet Goethe, Johann Wolfgang v. Alphabetische Anordnung der BegriffeDie Begriffe müssen nach der für die jeweilige verwendete Sprache definierten Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet angeordnet werden. Für die Sortierung von Besonderheiten wie Ziffern, Sonderzeichen, diakritischen Zeichen, Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibung, Bindestrichen u. Ä. gibt es keine einheitlichen Regeln. Bezüglich der Behandlung des Wortendes (also des Leerzeichens) ist im deutschen Sprachraum die Sortierung Wort für Wort üblich, da diese übersichtlicher ist als die Sortierung Buchstabe für Buchstabe. Beispiel: [2](S. 263) Wort für Wort (Leerzeichen zählen) Old Curiosity Shop, The (Der Raritätenladen, Dickens) Old Possum’s Book of Practical Cats Oldenburg, Henry Oldman, Gary Oldmixon, John Buchstabe für Buchstabe (Leerzeichen werden ignoriert) Old Curiosity Shop, The (Der Raritätenladen, Dickens) Oldenburg, Henry Oldman, Gary Oldmixon, John Old Possum’s Book of Practical Cats Verwertbare FundstellenDie Fundstellen müssen ohne weiteres verwendbar sein: Im Buch durch das Nachschlagen auf der jeweiligen Seite, im Telefonverzeichnis durch das Wählen der Rufnummer. Ist die Verwertbarkeit nicht vorhanden, kann nicht von einem Register im Sinne dieses Artikels gesprochen werden.

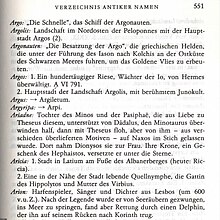

In Büchern werden die Fundstellen als Seitenzahlen in aufsteigender Reihenfolge angegeben, einzeln, als Bereiche von–bis, oder als Startseite mit f. oder ff. markiert. Ist das Register für ein mehrbändiges Werk bzw. eine Buchreihe angelegt, wird zusätzlich die Nummer des Bandes (oft in römischen Ziffern) bzw. ein das betreffende Buch bezeichnendes Sigel angeführt. In Büchern, die in Spalten (Kolumnen) gesetzt und auch nach diesen nummeriert sind, werden statt den Seiten die Spalten angegeben. Ist ein Buch in Abschnitte gegliedert, kann eine Angabe wie „Kap(itel) n“ oder ähnlich statt „(Seite) 200 ff.“ verwendet werden. (Dies setzt das Vorhandensein eines Inhaltsverzeichnisses voraus.) In Faksimile-Ausgaben von Handschriften mit Foliierung, in denen die Blätter und nicht die Seiten gezählt werden, wird das Blatt angegeben, wobei eine Vorderseite (Recto) ausgewiesen wird als Blattr oder Blattr bzw. Blatta oder Blatta, und eine Rückseite (Verso) als Blattv oder Blattv bzw. Blattb oder Blattb. Beispiele: 23, 120–123, 200 f. I 23, I 120–123, II 200 ff. Joh 1,1–18, Mt 3 f. Kap. 3 23r, 60v Die Abkürzung f. steht für „folgend“ und stammt von lateinisch folio (Ablativ von folium) in der Bedeutung „auf der (nächsten) Seite“. In der Mehrzahl verwendet, wird sie als ff. geschrieben. Die Angabe „200 f.“ entspricht der Angabe „200 und 201“ bzw. „200–201“, bezieht sich also auf genau zwei Seiten. Dagegen umfasst die Angabe „200 ff.“ mindestens drei Seiten („200–202“), oder auch mehr („200–211“). In weniger wissenschaftlichen Werken wird oft zwischen f. und ff. nicht mehr differenziert, sondern nur f. verwendet. Leserfreundlicher ist die Auflösung beider Abkürzungen durch genaue Seitenangaben. Soweit die Bedeutung der Siglen nicht als bekannt vorausgesetzt wird (und zwar vom Verfasser des Registers in Bezug auf den angenommenen Leserkreis), werden diese Abkürzungen in einem Sigelverzeichnis aufgeschlüsselt, welches vor oder nach dem eigentlichen Register angeboten wird. Es hängt also vom Rezipienten ab, ob z. B. ein Verweis auf Bibelstellen in der Form Buch Kapitel, Vers-Vers (Joh 1,1-18) einer Auflösung des Sigels für das Buch (Evangelium nach Johannes) bedarf. Kann als Fundstelle keine konkrete Seite angegeben werden, weil sich der Begriff durch den gesamten Text zieht, wird stattdessen die Angabe passim (deutsch ‚überall‘, ‚da und dort‘) verwendet. Diese eignet sich aber nicht dafür, wichtige Stellen zu belegen (die immer mit konkreten Zahlen anzugeben sind). Vielmehr ist sie ein Hinweis darauf, dass im Werk auch (viele) weniger wichtige Stellen vorhanden sind, die der Verfasser des Registers als redundant beurteilt hat. Beispiele: 23, 120–123, 200 f. und passim Kap. 3 et passim Eine Besonderheit ist der Kulturfahrplan,[4] dessen Inhalt chronologisch sortiert ist. Alle Einträge sind einer Jahreszahl zugeordnet. Daher ist es nur sinnvoll, als Registerfundstellen statt der Seitenzahlen gleich die Jahreszahlen zu verwenden, wobei Jahre im gleichen Jahrhundert abgekürzt werden: 1881, 1901, 04, 06–07 v. Chr. 2420, 2350 RelevanzhinweiseBei vielen Fundstellen zu einem Eintrag stellt sich das Problem, die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Fundstellen abzubilden. Typographisch überzeugt die Methode, die Hauptstellen hervorgehoben, also fett oder kursiv anzugeben. Dazu müssten diese vom Verfassers des Registers als solche identifiziert werden können, was nicht trivial ist, und wozu die verwendete Software (mindestens bis vor kurzem) nicht in der Lage war. Einfacher zu handhaben ist die besondere Kennzeichnung von Fußnoten bzw. Endnoten (die sich bezüglich ihrer Anordnung im Text unterscheiden) oder auch Abbildungen (Bildtafeln, Karten, Diagramme,[5] usw.). Die Art dieser Fundstellen ist leicht identifizierbar und kann als Seitenzahl mit entsprechendem Zusatz – „A(nmerkung)“, „B(ild)“ o. ä. – angegeben werden: 27–30, 35 A3, 129 B Eine Ideallösung ist die Gruppierung der Fundstellen nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit. Ein Beispiel, das auch die Auflösung von f. und ff. dokumentiert:[2] (S. 357) Register – alphabetische Ordnung 27–57 – Definition 11–17, 144–146 – historischer Überblick 9–26 – Seitenzahlen 97–126 – vorne oder hinten im Buch 9, 12, 16, 94–95, 142, 201 VerweisungenHäufig finden sich neben oder anstatt der Fundstellen Verweisungen auf andere Begriffe. Verweisungen auf synonyme Begriffe erleichtern dem Nutzer das Finden. Leiharbeit: siehe Arbeitnehmerüberlassung Tram: siehe Straßenbahn siehe auch-Verweisungen weisen auf ähnliche, sachlich über- oder untergeordnete oder auf weiterführende Begriffe hin. Deutsche Bahn AG: siehe auch Reichsbahn Urlaub: siehe auch Elternzeit. Optionale Bestandteile Erklärende Zusätze ermöglichen die Unterscheidung von Einträgen mit verschiedener Wortbedeutung. Ein Beispiel aus der Altphilologie:[7] (S. 227) Opfer I (lat. sacrificium) 77, 124–125, 127, 130, 160, 166–167, 169 Opfer II (lat. victima) 24, 31, 87, 89, 94, 103, 117, 123, 185 Einträge von Personen mit gleichen Namen können durch die Angabe von Beruf und/oder Lebensdaten (geboren, gestorben) eindeutig gemacht werden. Obwohl ein Register von einem Glossar und von einem Lexikon unterschieden werden muss, sind die Grenzen nicht einfach festzulegen:

Weigel, Helene (1900–1971). Zweite Frau Bertolt Brechts; Heirat 1928. Schauspielerin. Leiterin des Berliner »Ensembles« seit Brechts Tod (1956). 999f., 1017

Register in Büchern

PositionWährend ein Inhaltsverzeichnis, das in der Regel am Anfang des Buches steht, die Gliederung des Buches systematisch wiedergibt, ist bei einem Stichwortverzeichnis das Alphabet alleiniges Ordnungskriterium. Das Register findet man fast immer im Anhang, also am Ende des Buches. Ein am Anfang des Buches platziertes Register ist in der Vergangenheit vorgekommen,[2] (S. 9, 12, 16, 94–95, 142, 201), aber inzwischen ausgestorben. Bei mehrbändigen Ausgaben ist das Register im letzten Band vorhanden oder wird als eigenständiger Band[10] (eventuell sogar ohne Bandnummerierung) herausgegeben. RegisterartenMeistens sind zwei verschiedene Register vorhanden, ein Personenregister (Namenregister) und ein Sachregister (für alle anderen Einträge). Für diese Teilung sprechen die bessere Übersichtlichkeit vor allem des Personenregisters,[11] da die einheitliche Struktur von Namen (Familienname, Vorname) nicht durch Sacheinträge unterbrochen wird. Dies muss aber nicht so sein: Das Register in Duncan[2] ist nicht getrennt und trotzdem vorzüglich. In Dorschel[7] gibt es nur ein Sachregister, obwohl im Buch zahlreiche Autoren ab Aischylos ff.[12] besprochen werden. Umgekehrt gibt es in zahlreichen Büchern nur Personenregister, da diese leichter (auch maschinell) erstellt werden können. Werke, die hauptsächlich Autoren in Literatur, Theater, Musik oder Kunst behandeln, haben in der Regel ein Personenregister mit integriertem Werkverzeichnis (also Sachregister). Bei den Einträgen zur Person finden sich deren Werke als Untereinträge. Anonyme Werke werden unter dem Namen Anonymus eingeordnet, oder – als Ausnahme – mit ihrem Titel in das gemeinsame Register einsortiert. In der Belletristik sind Register nicht (mehr) üblich, aber im 18. Jahrhundert (vor allem in England)[2] vorgekommen. Eine Ausnahme sind Lyrikanthologien, die in der Regel ein Register der Gedichte nach Gedichttitel bzw. Gedichtanfängen enthalten, eventuell auch als Personenregister mit Werksverzeichnis (sortiert nach Verfassername / Gedichttitel). Konkordanzen Der Begriff Konkordanz (von lateinisch concordare „übereinstimmen“) entstand im 13. Jahrhundert als Bezeichnung für ein Register aller wichtigen Wörter im Text der Bibel. Die erste alle Bücher der lateinischen Vulgata umfassende Concordantia brevis entstand 1230 in Paris unter der Federführung von Hugo von St. Charo.[2] (S. 87–88) Diese wurde in den Folgejahren um den Kontext der angeführten Stellen zur Concordantiae maximae erweitert. In der Textwissenschaft wurde der Begriff verallgemeinert zur Bezeichnung eines Registers der wichtigsten Wörter und Phrasen, die in einem schriftlichen Werk verwendet werden. Synonym zu Konkordanz und Register wird auch Index oder Index verborum (‚Verzeichnis der Wörter‘) verwendet. Eine Konkordanz im Archivwesen ist ein Register besonderer Art, das zusammengehörige Objekte (Pendants) miteinander verknüpft. Dabei ist der Suchbegriff nicht das übliche Lemma, sondern technischer Art:

In der Editionswissenschaft sind Konkordanzen im Gebrauch, um entsprechende Textteile (Kapitel, Fragmentnummern) in unterschiedlichen Editionen miteinander zu verknüpfen. Dabei kann es sich um unterschiedliche Kritische Ausgaben handeln, oder auch („für Leser, die das … Original nachschlagen wollen“[15]) um Übersetzung und Originalausgabe. Wie bei den Konkordanzen im Archivwesen sind hier nicht Lemma und Fundstelle verknüpft, sondern Fundstelle mit Fundstelle. In beiden Fällen handelt es sich also nicht um Register im Sinne dieses Artikels. GeschichteAntonio Zara (* 1574), Bischof von Petina, fügte seiner Enzyklopädie Anatomia ingeniorum et scientiarum (Venedig 1614) einen Index an. Vor ihm veröffentlichten Peter Schöffer und Johannes Fust bereits 1467 ein Werk von Augustinus, das einen Index enthielt.[16] Siehe auch

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks |

Portal di Ensiklopedia Dunia