|

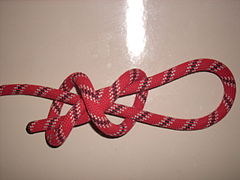

Höhlenknoten

Der Höhlenknoten ist eine Schlinge aus der Höhlenforschung. Namen und GeschichteDieser Knoten wird von französischen und österreichischen Höhlenforschern benutzt und setzt sich auch in Deutschland und der Schweiz immer mehr durch. In der Nautik benutzt man zwei dieser Knoten zum Verbinden gleich starker Enden als doppelten Spierenstich. Obwohl der Höhlenknoten nur einen Knoten davon verwendet und eine Schlinge – keine Schlaufe – ist, wird er von den Höhlenforschern manchmal aber auch Spierenstichschlaufe bzw. demi pêcheur double genannt. AnwendungDer Höhlenknoten dient zur Herstellung einer Kurzsicherung (englisch Cowtail) mittels Befestigung eines Dynamikseils am Karabinerhaken,[1] nicht jedoch zum Anseilen. Dabei wird der Knoten gegenüber des Bogens fixiert, sodass er sich nicht bewegt und dadurch leichter gehandhabt werden kann. Somit wird bei Aufnahme der Last am Bogen eine Belastung des Karabinerhakens in der bruchlaststärksten Längsrichtung sichergestellt und eine Querbelastung verhindert. Durch Belastung zieht sich der Knoten am Karabiner sehr fest zu. Dies hat eine sehr schlechte Lösbarkeit nach Belastung zur Folge.[2] Mit dem Höhlenknoten können auch Expressschlingen hergestellt werden, oder kurze Schlingen zur Selbstsicherung, in der Höhlenforschung „Longe“ genannt. In Frankreich wurden solche Longen auf Bruchlast, Fangstoß und Knotenfestigkeit untersucht. Der Höhlenknoten bringt die niedrigsten Werte beim Fangstoß und ist entsprechend am besten geeignet zur Selbstsicherung.[3] Auch in der seilunterstützten Baumpflege findet der Knoten als Spierenstichschlinge Verwendung z. B. als Anschlagknoten von Reepschnurenden an Karabinerhaken bei der Verwendung von Klemmknoten.[2]

KnüpfenDer Höhlenknoten ist ein Zweistrang-Bändselknoten mit zwei (statt drei) Wicklungen, er besteht aus einem doppelten Überhandknoten um das feste Ende und kann auf verschiedene Arten geknüpft werden: gesteckt oder mit dem stehenden Ende eines doppelten Überhandknotens auf Slip. Im Folgenden die gesteckte Variante:

Alternativen

Abwandlungen

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia