|

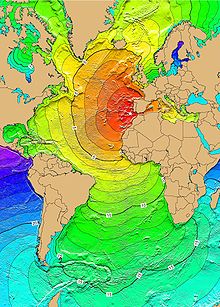

Erdbeben von Lissabon 1755  Lissabon steht in Flammen, im Hafen kentern Schiffe in den Wellen des Tsunami (Kupferstich) Das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 zerstörte zusammen mit einem Großbrand und einem Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissabon fast vollständig. Mit 30.000 bis 100.000 Todesopfern ist dieses Erdbeben eine der verheerendsten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. Es erreichte eine geschätzte Magnitude (Stärke) von etwa 8,5 bis 9 auf der Momenten-Magnituden-Skala. Das Epizentrum wird im Atlantik etwa 200 Kilometer südwestlich des Cabo de São Vicente vermutet. Das Erdbeben hatte erhebliche Auswirkungen auf Politik, Kultur und Wissenschaften. Es verschärfte die innenpolitischen Spannungen in Portugal und führte zu einem Bruch in den kolonialen Bestrebungen des Landes. Wegen der großen Zerstörungen löste es vielfältige Diskurse unter den Philosophen der Aufklärung aus; insbesondere warf es das Theodizeeproblem neu auf, also die Frage, wie ein gütiger Gott das Übel in der Welt zulassen könne. Ferner gab es einen Anstoß zur Entwicklung der Erdbebenforschung. Erdbeben und TsunamiUrsacheDie geologische Ursache des Bebens und des Tsunamis ist bis heute umstritten. Als wahrscheinlichste Ursache gilt die Plattentektonik der Azoren-Gibraltar-Bruchzone, an der die Afrikanische und die Eurasische Platte zusammenstoßen. Aufgrund der speziellen Situation an dieser Stelle kann es zu massiven vertikalen Bewegungen kommen, die besonders starke Tsunamis auslösen können.[1] Jüngste Untersuchungen des Meeresbodens vor Portugal deuten auf die Entstehung einer neuen Subduktionszone hin, die zu den Beobachtungen passt.[2] Schäden in Lissabon  Nach Augenzeugenberichten erschütterte um 9:40 Uhr am Allerheiligentag 1755 das Erdbeben Lissabon drei bis sechs Minuten lang, riss dabei meterbreite Spalten im Boden auf und verwüstete das Stadtzentrum. An zahlreichen Stellen brachen schwere Brände aus. Die Überlebenden der Erdstöße flüchteten sich in den Hafen und sahen dort, dass das Meer zurückgewichen war und einen mit Schiffswracks und verlorenen Waren bedeckten Seeboden freigelegt hatte. Wenige Minuten danach, etwa 40 Minuten nach dem Beben, überrollte eine Flutwelle den Hafen und schoss den Tejo flussaufwärts. Zwei kleinere Wellen folgten nach. Die Flutwellen löschten zwar die Feuer, rissen aber durch ihre Wucht die noch stehenden Gebäude mit sich. In den Gegenden, die nicht vom Tsunami betroffen waren, wüteten die Brände noch tagelang. Dem Erdbeben folgten zwei Nachbeben, die jeweils etwa zwei Minuten anhielten. Der Katastrophe fielen 30.000 bis 100.000 der 275.000 Einwohner Lissabons und der umliegenden Dörfer und Kleinstädte zum Opfer. Etwa 85 Prozent aller Gebäude Lissabons wurden zerstört, darunter die berühmten königlichen Paläste und Bibliotheken, die brillante Beispiele der manuelinischen Architektur des 16. Jahrhunderts waren. Was das Beben nicht zerstörte, fiel den Flammen zum Opfer, so das erst kurz zuvor eröffnete große Opernhaus. Der königliche Palast am Tejo-Ufer, auf der heutigen Praça do Comércio, wurde zerstört und mit ihm die riesige Staatsbibliothek mit über 70.000 Büchern und unwiederbringlichen Malereien von Tizian, Rubens und Correggio. Auch die Aufzeichnungen von den Expeditionen Vasco da Gamas und anderer Seefahrer gingen verloren. Fast alle Kirchenbauten von Lissabon wurden zerstört, besonders die Kathedrale Santa Maria, die Basiliken von São Paulo, Santa Catarina und São Vicente de Fora, ebenso die Kirche Igreja da Misericórdia. Bis heute stehen im Zentrum Lissabons die Überreste des Convento do Carmo, die man beim Wiederaufbau der Stadt zur Erinnerung an das Beben in ihrem ruinösen Zustand beließ. Das Hospital Real de Todos os Santos (Königliches Allerheiligenhospital) verbrannte in der anschließenden Feuersbrunst, wobei Hunderte der Patienten umkamen. Die Statue des Nationalhelden Nuno Álvares Pereira ging ebenfalls verloren. Das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, blieb verschont, wie auch große Teile der Oberstadt Lissabons. Schäden in weiteren Gebieten rot: 1–4 h, gelb: 5–6 h, grün: 7–14 h, blau: 15–21 h Die Katastrophe traf nicht nur Lissabon. Besonders an der Algarve im Süden des Landes zerstörte der Tsunami Städte und Dörfer an der Küste. Flutwellen von 20 Metern Höhe überrollten die Atlantikküste Nordafrikas, möglicherweise gab es bis zu 10.000 Todesopfer in Marokko. Andere Flutwellen überquerten den Atlantik, trafen die Azoren und die Kapverden und richteten sogar noch in Martinique und Barbados Schäden an. Das Beben war in ganz Europa spürbar:

FolgenErste Maßnahmen  Der Premierminister Sebastião de Melo, der spätere Marquês de Pombal, überlebte das Beben. Der Pragmatismus seiner Regierungsmethoden wird charakterisiert durch den ihm zugeschriebenen Ausspruch: „Und nun? Beerdigt die Toten und ernährt die Lebenden.“ Er begann sofort, die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu organisieren. Er stellte Truppen auf, die die Brände zu bekämpfen hatten, andere Truppen mussten Tausende von Leichen aus der Stadt entfernen. Um das Entstehen von Epidemien zu vermeiden, ließ er die Leichen auf Schiffe laden und im Meer bestatten, obwohl dies den damaligen Gebräuchen nicht entsprach und die katholische Kirche es ablehnte. Um Plünderer abzuschrecken, wurden an mehreren prominenten Stellen der Stadt Galgen aufgestellt, 34 Personen wurden unter dem Vorwurf des Plünderns hingerichtet. Die Armee wurde mobilisiert, um die Stadt abzuriegeln und die Flucht der Unversehrten aus der Stadt zu unterbinden, die so gezwungen wurden, bei den Aufräumarbeiten mitzuwirken. In Europa war die Solidarität mit Portugal groß, denn an nahezu jedem der großen europäischen Handelsplätze gab es Kaufleute, die Filialen oder Geschäftspartner in Lissabon hatten. Aufgrund der damaligen Kommunikationsmittel konnten sie aber erst Tage und Wochen später vom Umfang der Schäden in Lissabon erfahren. In England, das mit Portugal in engen Handelsbeziehungen stand, bewilligte das Parlament eine Soforthilfe von 100.000 Pfund. Der Wiederaufbau Kurz nach der Krise engagierte der Premierminister unter der Leitung von Eugénio dos Santos und Carlos Mardel Architekten und Ingenieure, die den Wiederaufbau planten. Bereits ein Jahr nach dem Beben war Lissabon frei von Schutt und der Wiederaufbau hatte begonnen. Dabei nutzte man die Gelegenheit, um die neue Stadt großzügig und durchdacht zu planen, mit breiten, geraden Straßen und großen Plätzen. Nach dem Sinn solch breiter Straßen gefragt, soll Pombal geantwortet haben, dass man sie eines Tages als klein betrachten werde. Man trachtete auch, die Gebäude erdbebensicher zu errichten. Dazu richtete man Holzmodelle der Häuser auf, um die man Soldaten herummarschieren ließ, um Erschütterungen zu erzeugen. Das neu errichtete Stadtzentrum Lissabons, die Baixa Pombalina, ist heute eine der großen Touristenattraktionen der Stadt. Nach Pombals Prinzip wurden auch andere portugiesische Städte wiedererrichtet, etwa das an der Algarve gelegene Vila Real de Santo António. ErdbebenforschungDer Premierminister sorgte nicht nur für den Wiederaufbau, sondern ordnete auch eine Umfrage bei allen Pfarrern an, um Fakten über das Beben und seine Auswirkungen zu sammeln. Sie erfragte

Die Antworten auf diese Fragen sind bis heute erhalten und liegen im Arquivo Nacional da Torre do Tombo, dem Zentrum des Nationalarchivs von Portugal. Ihr Studium erlaubt es modernen Wissenschaftlern, das Beben zu rekonstruieren, was ohne diese Umfrage des Marquês de Pombal nicht möglich gewesen wäre. Deshalb wird er als Vorläufer der modernen Seismologie betrachtet. Wirkung auf den König Der damals 41-jährige König José I. und seine Familie überlebten die Katastrophe durch Zufall. Eine Tochter des Königs hatte sich gewünscht, den Feiertag außerhalb der Stadt zu verbringen. Nach der Morgenmesse des Allerheiligentages verließen der König und sein Hofstaat Lissabon. Man befand sich in Santa Maria de Belém, etwa sechs Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, als sich das Beben ereignete. Nach dem Beben entwickelte der König eine unkontrollierbare Angst davor, innerhalb von vier festen Wänden zu leben. Er zog es vor, eine riesige Zeltstadt in den Hügeln von Ajuda vor den Toren Lissabons errichten zu lassen und danach dort zu residieren. Diese Klaustrophobie legte sich bis zu seinem Tode nicht. Erst nach dem Ableben des Königs ließ seine Tochter Maria I. den festen Palácio Nacional da Ajuda am Ort der väterlichen Zeltstadt errichten. InnenpolitikDas Erdbeben schlug auch in der Innenpolitik Portugals große Wellen. Der Premierminister war zu dieser Zeit bereits ein Protegé des Königs, während die alteingesessene Aristokratie ihn aufgrund seiner Herkunft als Landjunker verunglimpfte. Der Premierminister verachtete seinerseits den Adel, den er als korrupt und unfähig zu konstruktivem Handeln bezeichnete. Während vor dem Beben ein zäher Machtkampf zwischen Premier und Aristokratie geherrscht hatte, änderte sich nun aufgrund der Kompetenz des Premiers die Lage zu seinen Gunsten. Der König distanzierte sich langsam vom Adel. Der Machtkampf fand 1759 seinen Höhepunkt in einem Attentat auf den Monarchen, in dessen Folge der mächtige Herzog von Aveiro und der Távora-Clan eliminiert wurden. Erst 1770, also 15 Jahre nach dem Erdbeben, wurde dem Premierminister der hohe Adelstitel eines „Marquês de Pombal“ verliehen. RezeptionWirkung auf die PhilosophieDas Erdbeben warf für Philosophen und Theologen das alte Theodizee-Problem neu auf: Wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum hatte das Beben die Hauptstadt eines streng katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des Christentums in der Welt wirkte? Und warum überdies am Festtag Allerheiligen? Und warum waren zahlreiche Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber ausgerechnet das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, verschont geblieben? Gelehrte wie Voltaire, Kant und Lessing diskutierten diese Fragen.  Auf viele Denker der Aufklärung machte das Erdbeben einen großen Eindruck. Zahlreiche zeitgenössische Philosophen erwähnen das Erdbeben in ihren Schriften oder spielen zumindest darauf an. Voltaire etwa schrieb ein Poème sur le désastre de Lisbonne (Gedicht über die Katastrophe von Lissabon). Vor allem aber inspirierte ihn das Beben in seinem Roman Candide zu einer bissigen Satire auf die Philosophie Leibniz’ und Wolffs, wonach die existierende Welt die beste aller möglichen Welten sei. Theodor Adorno schrieb 1966 in Negative Dialektik, „das Erdbeben von Lissabon reichte hin, Voltaire von der Leibniz’schen Theodizee zu heilen“.[4] Zwischen Voltaire und Rousseau entwickelte sich eine Kontroverse über den Optimismus und die Frage des Schlechten in der Welt. Adorno sah eine Analogie zwischen dem Erdbeben von 1755 und dem Holocaust; beide Katastrophen seien so groß gewesen, dass sie die europäische Kultur und Philosophie zu transformieren vermochten. Der junge Immanuel Kant war von dem Beben fasziniert und sammelte alle Nachrichten darüber, die er bekommen konnte. Kant veröffentlichte drei Texte über das Erdbeben und versuchte sich daran, eine Theorie über die Entstehung von Erdbeben aufzustellen. Diese postulierte riesige, mit heißen Gasen gefüllte Höhlen unter dem Meeresboden, was zwar später widerlegt wurde, aber einer der ersten systematischen Ansätze war, Erdbeben auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Auch Kants Theorie des Erhabenen ist vom Erlebnis der Katastrophe von Lissabon beeinflusst. Werner Hamacher behauptet, dass die Grundlage der Philosophie von René Descartes im Gefolge des Bebens zu wanken begonnen und das Erdbeben sogar Auswirkungen auf das Vokabular der Philosophie gehabt habe. Die häufig gebrauchte Metapher einer festen Grundlage für die Argumente eines Philosophen sei angesichts des Bebens zu einer Worthülse verkommen. Literarische WerkeIn der Literatur wurde die Theodizeeproblematik bis heute immer wieder mit den Geschehnissen vom 1. November 1755 verknüpft. Von Voltaires philosophischem Roman Candide oder der Optimismus (1759) und Kleists Erzählung Das Erdbeben in Chili (1807) über Reinhold Schneiders Erzählung Das Erdbeben (1932) bis zur Verwendung in Peter Sloterdijks Roman Der Zauberbaum (1985) und einem Radioessay für Kinder aus der Feder Walter Benjamins wurde das Erdbeben von Lissabon zum Sinnbild für die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Goethes SchilderungJohann Wolfgang von Goethe, der zur Zeit des Erdbebens sechs Jahre alt war, versucht im ersten Buch seiner 1811 erschienenen autobiografischen Schrift Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit aus einem Abstand von mehr als fünf Jahrzehnten die damalige Perspektive des Kindes zu rekonstruieren und den Eindruck zu schildern, den die Berichte über das Erdbeben auf ihn gemacht hatten. Für die sachlichen Angaben orientierte er sich an zeitgenössischen Beschreibungen, vor allem an der 1756 in Danzig erschienenen Schrift Beschreibung des Erdbebens, welches die Hauptstadt Lissabon und viele andere Städte in Portugall und Spanien theils ganz umgeworfen, theils sehr beschädigt hat, die er im Mai 1811 aus der Weimarer Bibliothek entliehen hatte.

MusikGeorg Philipp Telemann komponierte auf Texte aus dem 8. und 29. Psalm die Donner-Ode, die 1756 uraufgeführt wurde. Hier bezieht sich das Bass-Duett „Er donnert, dass er verherrlichet werde“ auf das Erdbeben von Lissabon. Voltaires Candide oder der Optimismus fand musikalischen Niederschlag in der Operette Candide von Leonard Bernstein aus dem Jahr 1956. Die deutsche Band Kante veröffentlichte 2015 das Lied Das Erdbeben von Lissabon auf ihrem Album In der Zuckerfabrik – Theatermusik. Die portugiesische Metal-Band Moonspell behandelt in ihrem 2017 veröffentlichtem Album 1755 die Zerstörung Lissabons.[5] VideospieleIm Videospiel Assassin’s Creed Rogue kommt das Erdbeben von Lissabon in einer Mission vor, bei der der Spielcharakter durch eine Aktion die Katastrophe auslöst. LiteraturQuellen

Sekundärliteratur

WeblinksCommons: Erdbeben von Lissabon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia