|

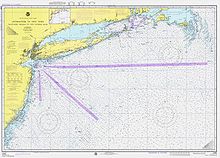

Entwicklungsgeschichte der SeekarteSeekarten existieren in ihrer heutigen Form seit Ende des 18. Jahrhunderts. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts verdrängten die Seekarten (bis dahin nur ein ergänzendes Hilfsmittel) die Segelanweisungen als wichtigsten Teil der Navigationsausrüstung eines Schiffes. Moderne Seekarten wurden durch die Entwicklung präziser Winkelmessinstrumente möglich, die mittels Peilung die Bestimmung von Positionen und Landmarken erlaubten.  VorgeschichteSeewegbeschreibungen in der AntikeAls Navigationsmittel wurden die seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. bekannten Seewegbeschreibungen oder Segelanweisungen (Periplus aus dem Griechischen: Periplous – Umseglung) verwendet. Die Segelanweisungen enthielten Beschreibungen von Küstenverläufen, Häfen und Landmarken sowie Entfernungsangaben (in der durchschnittlichen Tagesleistung damaliger Galeeren). Darüber hinaus waren Informationen bezüglich Ankergrund, Untiefen, Frischwasseraufnahme, Städten und Bevölkerung üblich. Marinos von Tyros beschrieb um 110 n. Chr. die damals erforschte Welt von Irland und der nordafrikanischen Küste im Westen bis zur chinesischen Küste im Osten und soll dabei über 7000 Positionen angegeben haben. Die Angaben erfolgten in Form von Koordinaten (von 8 Parallel- und 15 Längenkreisen oder Meridianen). Die Ermittlung der Koordinaten soll durch Analyse von Land- und Seestrecken erfolgt sein. Frühe WeltkartenDie Weltkarten der Antike waren keine Seekarten, sie dienten nicht als Hilfsmittel für die Seefahrt. Als Erster zeichnete Anaximander (circa 610–546 v. Chr.) eine Karte der zu seiner Zeit bekannten Welt. Auf dem Werk des Marinos beruht ein Großteil der Geographia des Claudius Ptolemäus, die unter anderem eine Anleitung zur Erstellung von Karten enthielt. Marinos war auf das Problem der korrekten Darstellung der Gegebenheiten auf einer Kugel (Erde) auf einer zeichnerischen Ebene gestoßen. Ptolemäus schlug zwei verschiedene Projektionssysteme vor, eines in Meridian-Linien in Richtung Nord-Süd, eines mit gekrümmten Linien. Über römische Kartografie ist nahezu nichts bekannt oder erhalten. Die Tabula Peutingeriana war eine römische Straßenkarte. Sie diente eher als Reiselektüre denn als Navigationsmittel.  Die Mappae mundi sind die Weltkarten des Mittelalters. Eine frühe Form der Mappa mundi ist die Radkarte. Radkarten entsprachen dem christlichen Weltbild. Jerusalem wurde als religiöser Mittelpunkt in die Mitte der Karte gelegt. Die Landmassen der drei bekannten Kontinente bildeten ein T und waren vom Ozean (O) umgeben, daher wird dieser Kartentyp auch T-O-Karte genannt. Ein Viertel der Welt nahm Europa ein, ein Viertel Afrika, die verbliebene Hälfte Asien. Osten war auf den Karten oben. Radkarten hatten für die Navigation keinerlei Wert. Von der Antike bis ins 12. Jahrhundert sind keine wesentlichen Fortschritte der Kartografie überliefert. Am Beginn der empirischen Kartografie stehen die Karten des Arabers al-Idrisi in seinem Buch für Roger, den König von Sizilien, aus dem Jahr 1153. Im europäischen Mittelalter war die Arbeit des Ptolemäus und seine Weltdarstellung weitgehend unbekannt. Im arabischen Raum war sein Werk stets bekannt geblieben, Anfang des 15. Jahrhunderts kam es über byzantinische Gelehrte wieder nach Westeuropa. Mit der um 1410 durch Jacopo d’Angiolo erstellten Übersetzung wurde 1475 erstmals eine lateinische Ausgabe des Textes gedruckt. Nach eigenen Angaben schuf Martin Waldseemüller seine Weltkarte von 1507 auch „nach der Überlieferung des Ptolemäus“. Im Jahr 1513 gab er den Atlas des Ptolemäus heraus. Die ersten SeekartenPortolankarten Im Mittelmeerraum entwickelten sich die Portolankarten. Dieser Kartentyp gilt als erste Form der Seekarten im heutigen Sinne. Das älteste erhaltene Exemplar ist die nach ihrem Fundort benannte Pisanische Karte. Sie entstand um 1275. Es entwickelte sich ein gewisser Standard: Die Karten waren meist nordorientiert, besaßen keine Meridiane oder Breitenparallelen und entstanden nicht durch Projektion. Zur Kursbestimmung enthielten die Karten ein Netz teilweise mehrfarbigen Linien, die von einer Windrose in der Mitte der Karte und von weiteren 16 oder 32 gleichmäßig auf einer Kreislinie verteilten Punkten ausgingen. Einem kundigen Seemann war es möglich, einen Kurs zu seinem Zielort zu bestimmen. An den Küstenlinien wurden Ortschaften, Buchten, Flussmündungen und Landmarken angegeben (oft mit Hilfe von Abkürzungen). Bestimmte Farben gaben Informationen über die Hafenqualität. Für Riffe, Untiefen und Ankerplätze wurden erstmals Symbole verwendet. Die Entfernungsangaben auf solchen Karten beruhten auf Erfahrungswerten der Seeleute. Zu Portolankarten gehörten Segelanweisungen in Textform.

Die Windrosen waren noch ungenau, zusätzlich war der Kompass in seiner damaligen Form (einer magnetisierten Nadel, die durch einen Halm oder ein Korkstück gesteckt wurde und in einem Gefäß mit Wasser schwamm), sehr unpräzise. Die Karte des osmanischen Admirals Piri Reis aus dem Jahr 1513 ist eine Portolankarte. Sie zeigt neben schon lange bekannten Gegenden Westeuropas, des Mittelmeers und Nordafrikas auch Küstenlinien Westafrikas sowie bereits Nord- und Südamerikas. IsolariiEine Weiterentwicklung der Portolankarten sind die Isolarii. Erste verbürgte Vertreter sind Holzdrucke aus dem Jahr 1485 von Bartolomeo Zambertis Isolario. Die Karten enthielten Kompassrose, Maßstab und Symbole. Isolarii gelten als die ersten gedruckten Seekarten. Die EntdeckungsfahrtenDie Schifffahrt machte im sogenannten Zeitalter der Entdeckungen ab dem 15. Jahrhundert rasche Fortschritte. Die Zentren dieser Entwicklung waren zunächst Portugal, Spanien und die Vereinigten Niederlande. An der Suche nach einer Nordostpassage und einer Nordwestpassage war auch andere Nationen beteiligt. Portugal Unter Heinrich dem Seefahrer wurde die afrikanische Küste erkundet und Kap Bojador 1434 durch Gil Eanes umrundet. Die Beweggründe Heinrichs des Seefahrers waren verschiedener Natur: Er hoffte die Araber im Handel mit Pfeffer, Gold, Elfenbein und Sklaven auszuschalten und die Ausbreitung des christlichen Glaubens voranzutreiben. Heinrich suchte nach dem sagenhaften Priesterkönig Johannes, der in Asien oder Afrika vermutet wurde und mit dessen Hilfe der Islam zurückgedrängt werden sollte. In Sagres an der Algarve wurden führende Wissenschaftler und Kapitäne Portugals versammelt, um neue Hilfsmittel für Navigation und Geografie zu erarbeiten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verwendeten die Portugiesen Quadranten, um die geografische Breite durch die Höhe des Polarsterns zu bestimmen. Es wurden Tabellen zur Korrektur der Beobachtungen entwickelt und die Breiten auf den Karten angegeben. Von den Entdeckungsreisen wurden sofort Karten angefertigt und in der Casa da Índia in Lissabon (die alle Karten und Segelanweisungen kontrollierte) gesammelt. Beispiel für dieses Vorgehen sind die Reisen des Vasco da Gama. Kartenverleger durften keinen Einblick in die angefertigten Unterlagen nehmen, da diese geheim gehalten wurden. SpanienDas spanische Zentrum zur Sammlung und Verwaltung von Seekarten war die Casa de Contratación in Sevilla, wo unter anderem die Ergebnisse der Fahrten des Christoph Kolumbus gesammelt wurden. Niederlande In den Niederlanden wurde auf Grund schwieriger Fahrwasser vor der eigenen Küste früh begonnen, Seewege kartografisch festzuhalten, wodurch kartografische Erfahrungen bestanden. Die im Auftrag Amsterdams herausgegebene Caerte van oostlant von 1543 ist die erste Karte der Ostsee mit eingezeichneten Seewegen. Um 1595, als die Niederlande Handelsexpeditionen unternahmen, wurde das portugiesische Monopol aufgebrochen. Die Niederlande entwickelten sich im 16. und 17. Jahrhundert zum führenden Zentrum der Seekartografie. Die Gründe für diese Entwicklung waren vielfältig. Die südeuropäischen Seemächte Spanien und Portugal hatten ein wirtschaftliches Interesse, die Karten der durch sie entdeckten Länder und Seewege geheim zu halten. In den Niederlanden, die zu diesem Zeitpunkt unter spanischer Herrschaft standen, wurden durch die maritime Lage und die Funktion als Handelsdrehscheibe Erkenntnisse der Entdeckungsfahrten verfügbar. Die Niederlande hielten die Ergebnisse ihrer Entdeckungsfahrten ebenfalls geheim. Sammlung und Verwaltung der Karten und Segelanweisungen oblagen der Niederländischen Ostindischen Gesellschaft. Die Mercator-ProjektionTrug ein Seemann seinen Kurs als gerade Linie auf der Plattkarte eines großen Gebietes mit gleichen Abständen von Längen- und Breitengraden ein, kam es zu großen Irrtümern. Der portugiesische Wissenschaftler Pedro Nunes wies 1537 nach, dass sich eine gerade Kurslinie oder Loxodrome auf einer solchen Plattkarte, wenn diese auf einen Globus übertragen wird, spiralförmig einem Pol nähert, ohne ihn zu erreichen. Eigene astronomische Beobachtungen und Karten differierten also stark, speziell den Kurs der Schiffe betreffend. Die Lösung dieses Problems gelang Gerhard Mercator 1569, als er seine 1,31 m × 2,08 m große Weltkarte zum Gebrauch der Seefahrer konstruierte. Er verwendete die nach ihm benannte Mercator-Projektion: Die Karte besaß vom Äquator ausgehend wachsende Breitengrad-Abstände. Es handelte sich um eine Zylinderprojektion, bei der ein zylindrisch aufgerolltes Kartenblatt der Weltkugel am Äquator anlag. Das Verfahren erlaubte dem Seemann erstmals weit auseinander liegende Punkte durch eine gerade Linie zu verbinden, die alle Längengrade im gleichen Winkel schnitt. Die Karte war winkeltreu anstatt flächentreu. Kurse konnten zuverlässig abgelesen werden, während die Bestimmung von Entfernungen fehlerbehaftet war. Noch die heutigen Seekarten verfügen über eine Mercatorprojektion (außer in Polnähe). England Der Aufstieg Englands zur führenden Seemacht gab der Navigation und Hydrografie einen starken Impuls. Englische Seefahrer und Entdecker zeichneten auf ihren Fahrten eigene Karten oder erbeuteten spanische Manuskripte. Aus England stammt der erste komplett in der Mercatorprojektion gezeichnete Seeatlas Arcano del mare von Sir Robert Dudley (1573–1649). Der Seeatlas erschien 1646/1647 in Florenz und deckte erstmals die gesamte erforschte Welt ab. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann John Seller, königlicher Hydrograf unter Charles II. und James II., die eigene Seekartenausgabe Englands. Genauere VermessungenNoch ungelöst war das Problem der Längenmessung, also der Bestimmung des Ortes in Ost-West-Richtung. Das Problem der Längenberechnung wurde im 18. Jahrhundert mit Hilfe geeigneter Uhren und mit der astronomischen Monddistanzmethode gelöst. Einen geeigneten Chronometer konstruierte der Engländer John Harrison. Die für die schnelle Berechnung der Monddistanzen nötigen Tafeln veröffentlichte der Königliche Astronom Nevil Maskelyne 1767. James Cook erprobte eine Kopie dieser Uhr erfolgreich auf seiner zweiten Reise. Die Entwicklung von Winkelmessinstrumenten wie Oktant, Sextant, Reflexionszirkel und Theodolit ermöglichten die genaue Vermessungen von Küsten und Küstenvorfeldern, so dass Seekarten auf Basis präziser Messungen erstellt werden konnten. Nach dem 18. Jahrhundert Nach dem 18. Jahrhundert kam es zu keinen wesentlichen Neuerungen mehr. Durch moderne Messverfahren wurde die Präzision der Karten weiter gesteigert. Kartensymbole, Bezeichnungen, Farbgebung und Bezugspunkte werden international möglichst einheitlich geregelt. Gestaltung früher SeekartenIllustrationKarten wurden auf große Tierhäute gezeichnet, wobei die Halspartie frei blieb. Dieser Teil wurde nach Westen gelegt. Da eine große Fläche zur Verfügung stand, wurde diese grafisch gestaltet. Die in der Karte eingezeichneten Linien wurden nicht berührt. Abbildungen wurden geografisch (so dass Land und Wasser besser unterschieden werden konnten) und künstlerisch passend eingefügt. Auf den freien Flächen der Seekarten wurden zunächst meist mit Abbildungen von Hafenstädten, Wappen, Flaggen oder Tiergestalten angebracht.  Solange die Seefahrt auf heimische Gewässer beschränkt war, wurde die Meereswelt naturgetreu abgebildet. Erst nach Berichten aus südeuropäischen Gewässern, in denen von wasserspeienden Walen und riesenhaften Fischen die Rede war, wurde begonnen, Ungeheuer nach Hörensagen zu zeichnen. Im 15. Jahrhundert wurde begonnen, freie Flächen mit Szenen aus dem Leben Jesu und der Jungfrau Maria mit Kind oder Christus am Kreuz zu füllen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatten sich Seekarten in zwei Hauptrichtungen des Dekors entwickelt: religiöse Darstellungen für ein frommes, gebildetes Publikum und Illustrationen nach den spektakulären Berichten der Seefahrer. Insbesondere auf Seekarten des Nordatlantiks aus dem 15. und 16. Jahrhundert dominierten merkwürdige Wale, Seehunde, Seelöwen, Eisbären und Krustentiere. Im 15. Jahrhundert wurden, nach der Einführung besserer Kompasse, zunehmend Kompassrosen mit immer komplizierteren Mustern eingezeichnet. Der Nordpfeil erhielt dabei die Form einer Lilie und im Osten wurde gelegentlich (in Anlehnung an die Lage von Golgota) ein Kreuz eingezeichnet. Ab dem 16. Jahrhundert wurde besonderer Wert auf die Darstellung der Küste als Hilfe für die Seefahrt gelegt. Küstenstädte und Hafenanlagen wurden entsprechend sorgfältig gezeichnet. Aus Platzgründen erfolgte die Verlegung dieser Ansichten an den Rand der Karten. Die Hauptrichtung des Windes wurde häufig mittels eines blasenden Windgottes symbolisiert. FarbenIm Mittelalter wurde Wasser typischerweise purpurrot dargestellt. Grund hierfür war, neben dem hohen Preis geeigneter blauer oder grüner Farbstoffe, die aus Asien importiert werden mussten (beispielsweise Indigo aus Indien oder Ultramarin aus pulverisiertem Lapislazuli aus Afghanistan), das Vorkommen der Purpurschnecke im Meer. Ersatzfarben aus heimischen Gewächsen oder Mineralien (beispielsweise Azurit) spielten kaum eine Rolle für die Darstellung von Wasser. Im 16. Jahrhundert wurden Farben nur sparsam eingesetzt, um die Linien gedruckter Karten (im Kupferstich) nicht zu überdecken. Ferner war die gleichmäßige Gestaltung von Wasserflächen schwierig. Man kolorierte meist nur Details und die Küstenlinien. Flüsse und Seen wurden mit blauer Farbe markiert. Später (bis ins 18. Jahrhundert) wurden Wasserflächen grün und damit naturgetreu eingezeichnet. Grüne und blaue Farbstoffe konnten aus Kupfer gewonnen werden und wurden als austauschbar betrachtet. Erst im 18. Jahrhundert verbilligte sich die Kolorierung, da chemische Ersatzfarben zur Verfügung standen. Siehe auchWeblinksCommons: Historische Karten – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Seekarte – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

|

Portal di Ensiklopedia Dunia