|

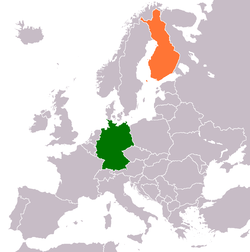

Deutsch-finnische Beziehungen

Deutschland und Finnland unterhalten seit dem 4. Januar 1918 bilaterale Beziehungen. Beide Staaten sind Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), d. h. des KSZE-Nachfolgers, des Europarates, des Ostseerates, der Europäischen Union und der Eurozone. Deutschland unterhält eine Botschaft in Helsinki. Honorarkonsuln sind in Joensuu, Jyväskylä, Lappeenranta, Mariehamn, Oulu, Rauma, Tampere, Turku und Vaasa tätig.[1] Finnland verfügt über eine Botschaft in Berlin und ein Generalkonsulat in Hamburg. Honorarkonsuln residieren in Bremen, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Kiel, Lübeck, München, Rostock und Stuttgart.[2] Die Deutsch-Finnische Gesellschaft ist heute eine der größten deutsch-ausländischen Freundschaftsgesellschaften in Deutschland.[3] GeschichteFrühe Beziehungen zwischen Deutschen und Finnen gehen auf das weitverzweigte Handelsnetz der Hanse zurück, deren Einflussgebiet im Mittelalter bis in den Finnischen Meerbusen reichte. Weiterhin wurde die von Martin Luther ausgehende Reformation (ab 1517) beginnend mit den 1520er Jahren auch im damals zu Schweden gehörenden Finnland eingeführt, was naturgemäß zu einem regen Austausch mit den protestantischen deutschen Staaten führte. Finnland gehörte ab 1809 zum Russischen Reich, das im Ersten Weltkrieg Gegner des Deutschen Reiches war. Finnische Soldaten nahmen an den Kriegshandlungen allerdings nicht teil, soweit sie nicht freiwillig der russischen Armee beigetreten waren. Auf der anderen Seite nahm die finnische Jägerbewegung in der Hoffnung auf eine Kriegsniederlage Russlands mit Deutschland Kontakt auf und entsandte schließlich 1915 rund 2000 Freiwillige zur militärischen Ausbildung in die deutsche Armee. Das so gebildete Jägerbataillon wurde teilweise auch an der Front eingesetzt und sammelte so soldatische Erfahrung, die in Finnland sonst kaum anzutreffen war.  Im Finnischen Bürgerkrieg des Jahres 1918 stellten die aus Deutschland zurückkehrenden Finnischen Jäger eine wertvolle Verstärkung für die „weißen“ bürgerlichen Truppen dar. Auch das Eingreifen eines deutschen Interventionsverbandes, der Ostsee-Division auf ihrer Seite trug zu einem Sieg der Bürgerlichen über die finnischen „Roten Garden“ mit bei.  Finnland wurde 1939 im Winterkrieg von der Sowjetunion angegriffen. Diese konnte zwar ihr ursprüngliches Kriegsziel – die Besetzung des gesamten finnischen Staatsgebiets – auf Grund massiven finnischen Widerstandes nicht erreichen, der Krieg endete aber 1940 mit schmerzhaften Gebietsabtretungen an die Sowjets. Nach dem Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion 1941 beteiligte sich Finnland an deutscher Seite im sogenannten „Fortsetzungskrieg“ am Russlandfeldzug mit dem Kriegsziel der Wiedergewinnung der gerade verlorenen Gebiete (eine Beteiligung am Angriff auf Leningrad fand nicht statt; ein offizielles Bündnis existierte nie). Als die deutsche Kriegsniederlage 1944 absehbar wurde, schloss Finnland mit der Sowjetunion den Waffenstillstand von Moskau, der das Land neben Gebietsabtretungen u. a. dazu verpflichtete, die in Lappland stationierten Einheiten der deutschen Wehrmacht zu bekämpfen. Dies führte unweigerlich zum Ausbruch des Lapplandkrieges, der bis zum Frühjahr 1945 andauerte und mit der Vertreibung der deutschen Truppen vom finnischen Territorium endete. Am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit des Kalten Krieges konnte Finnland seine Unabhängigkeit gegenüber der Sowjetunion sowie seine demokratische Verfassung und marktwirtschaftliche Wirtschaftsstruktur bewahren, musste aber große Rücksichten auf den mächtigen Nachbarn im Osten nehmen und eine strikte Neutralitätspolitik verfolgen. Ein in Deutschland geprägtes politisches Schlagwort aus dem Kalten Krieg ist „Finnlandisierung“. Es beschreibt die Bemühung eines (vergleichsweise kleineren) Landes um (allzu) freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion.  Offizielle diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland und zur Deutschen Demokratischen Republik wurden erst 1973 im Vorfeld der Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die Vereinten Nationen wieder aufgenommen.[4] Dieser UNO-Beitritt war ein Resultat der neuen deutschen Ostpolitik unter Bundeskanzler Willy Brandt. Ebenfalls hilfreich war diese neue Ostpolitik im Rahmen der Vorbereitungen zur blockübergreifenden Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die auf Einladung der finnischen Regierung 1973–1975 in Helsinki stattfand und in der Folge zum Zusammenbruch des Ostblocks (1989) mit beitrug. In der Folge dieser weltpolitisch bedeutsamen Umwälzungen, die in der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 gipfelte, konnte die finnische Politik beginnen, eine unabhängigere Außenpolitik zu führen und wichtigen europäischen Zusammenschlüssen beizutreten, denen auch Deutschland angehört. Heute sind die Beziehungen zwischen den beiden EU-Mitgliedern eng und intensiv. Deutsche Institutionen in FinnlandDie Deutsche Botschaft Helsinki führt eine Liste (Stand 2017) über die folgenden deutschen Institutionen im Land.[5]

Siehe auch

WeblinksCommons: Deutsch-finnische Beziehungen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia