|

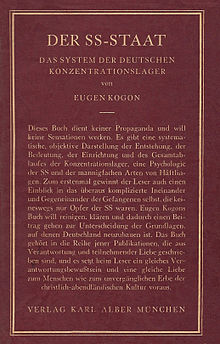

Der SS-Staat – Das System der deutschen Konzentrationslager Der SS-Staat – Das System der deutschen Konzentrationslager ist ein zuerst 1946 erschienenes Werk des Soziologen Eugen Kogon (1903–1987), der selbst als Gegner des Nationalsozialismus sechs Jahre lang Häftling im KZ Buchenwald war. Es ist eine 1946 publizierte umfassende Darstellung des deutschen KZ-Terrors mit und in den deutschen Konzentrationslagern der Schutzstaffel der NSDAP (SS) und gilt als die erste historische Analyse des NS-Terrorsystems. Entstehung des BuchesEugen Kogon war seit 1939 – mit mehreren Unterbrechungen, als er in einem Gestapo-Gefängnis in Wien inhaftiert war – Häftling im KZ Buchenwald. Er hat nach der Befreiung des KZ Buchenwald durch die 3. US-Armee im Auftrag der Psychological Warfare Division für das Hauptquartier der Alliierten Expeditionstreitkräfte (SHAEF) innerhalb von vier Wochen einen ersten Bericht über „die überaus komplizierten Innenverhältnisse“ des Lagers erstellt. Dies geschah „in beständiger Fühlung mit dem Lager und den zahlreichen Gruppen der vormaligen Gefangenen“. Sein Zeugnis umfasste einen 125-seitigen Hauptbericht und fast 120 Erlebnisberichte einzelner Gefangener. Das Buch, das aus diesem und anderen Berichten hervorgegangen ist, „ist ein neues Manuskript“, wie Kogon in der Einleitung betont. „Ich habe da und dort ein Stück Text meines ursprünglichen Berichtes mitverwertet, Aber der Unterschied ist klar: statt Buchenwald als Einzelfall das System der deutschen Konzentrationslager, statt 12 jetzt 23 Kapitel. … Bedeutsames Dokumentenmaterial kam neu hinzu.“ Kogon hat das Buch danach vom 15. Juni bis zum 15. Dezember 1945 verfasst. Er weist am Schluss seiner Einleitung darauf hin, dass er „nicht eine Geschichte der deutschen Konzentrationslager, auch nicht ein Kompendium aller verübten Grausamkeiten zu schreiben hatte, sondern ein vorwiegend soziologisches Werk, dessen als wahr festgestellter menschlicher, politischer und moralischer Inhalt beispielhafte Bedeutung hat.“[1] Das Buch erschien im Frühjahr 1946 in drei Ausgaben für die verschiedenen Besatzungszonen Deutschlands. Es gilt seitdem als ein Standardwerk über die NS-Verbrechen. Die deutschen KonzentrationslagerEugen Kogon im Vorwort zum SS-Staat: „Die deutschen Konzentrationslager waren eine Welt für sich, ein Staat für sich – eine Ordnung ohne Recht, in die der Mensch geworfen wurde, der nun mit all seinen Tugenden und Lastern – mehr Lastern als Tugenden – um die nackte Existenz und das bloße Überdauern kämpfte. Gegen die SS allein? Beileibe nicht; genauso, ja noch mehr gegen seine eigenen Mitgefangenen! Das Ganze hinter den eisernen Gitterstangen einer terroristischen Disziplin ein Dschungel der Verwilderung, in den von außen hineingeschossen, aus dem zum Erhängen herausgeholt, in dem vergiftet, vergast, erschlagen, zu Tode gequält, um Leben, Einfluß und Macht intrigiert, um materielle Besserstellung gekämpft, geschwindelt und betrogen wurde, neue Klassen und Schichten sich bildeten, Prominente, Parvenüs und Parias innerhalb der Reihen der Sklaven, wo die Bewußtseinsinhalte sich wandelten, die sittlichen Wertmaßstäbe bis zum Zerbrechen sich bogen, Orgien begangen und Messen gefeiert, Treue gehalten, Liebe erwiesen und Haß gegeifert, kurzum die tragoedia humana in absonderlichster Weise exemplifiziert wurde.“[2] InhaltDas Werk enthält Ausführungen über die Ziele des NS-Staates. Beschrieben werden die Organisationen SS, SD, Reichssicherheitshauptamt (RSHA), Kriminalpolizei sowie die Organisation der Konzentrationslager. Dargestellt werden die Lebensbedingungen in einem Konzentrationslager: Einlieferung, Tagesablauf, Arbeit, Strafen, Ernährung, Geld- und Postempfang, „Freizeit“ und sanitäre Verhältnisse. Ebenso beschrieben werden die Sondereinrichtungen: Krematorien, Gaskammern, medizinische Versuchsstationen, Lagerbordelle und Luxusbetriebe der SS. Kogon beschreibt die Psychologie der SS, die Psychologie der KL-Gefangenen, den Kampf zwischen der SS und antifaschistischen Kräften im Lager und das Ende der Konzentrationslager. Im letzten Kapitel betrachtet er die Beziehung zwischen Bevölkerung und Konzentrationslagern. Die von Kogon benutzte Bezeichnung „Befristete Vorbeugungshaft“ ist umstritten; ebenso seine Bemerkung,[3] die sogenannten „Asozialen“ hätten bei Entlassungen den höchsten Prozentsatz ausgemacht.[4][5] Zitate

RezeptionDer spanische Schriftsteller Jorge Semprún, der im Januar 1944 nach Verhören und Folter nach Buchenwald kam, hatte 1992 bei einem Besuch des Lagers Kogons SS-Staat im Gepäck. Er nennt das Buch den objektivsten und erschöpfendsten Bericht über die Lebens-, Arbeits- und Todesbedingungen in Buchenwald.[7] – Konrad Adam 2005: „Kogons Buch über den SS-Staat, bis heute wohl die anschaulichste Darstellung über das KZ-System.“[8] Der SS-Staat wurde in die ZEIT-Bibliothek der 100 Sachbücher aufgenommen. Vorgeschlagene KonsequenzenIm Vorwort zu einer Neuauflage 1974 zieht Kogon, weit über die damalige Polarisierung im Kalten Krieg zwischen USA und UdSSR hinausgehend, aus den in seinem Buch beschriebenen Erfahrungen tiefgehende Konsequenzen; und zwar bzgl. einer absehbaren „Globalisierung“ mit zunehmender Menschlichkeit bzw. Unmenschlichkeit und zunehmender Bedeutung moralischer Kategorien in der Politik: „Da die Universalisierung der Verhältnisse zugenommen hat und die Menschheit auf dem Wege zu einer Welt oder keiner ist, sollte man sich vom Problem der Moral in der Politik – dies im besten denkbaren Sinne – nicht für absentiert halten: …“[9] Ausgaben

Literatur

Siehe auch

Weblinks

Anmerkungen / Nachweise

|

Portal di Ensiklopedia Dunia