|

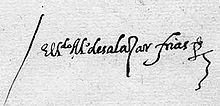

Alonso de Salazar y FríasAlonso de Salazar y Frías (* um 1564 in Burgos; † 1635[1] in Madrid) war ein spanischer Kirchenrechtler, Priester und Inquisitor.[2]  Leben und WirkenAlonso de Salazar y Frías wurde in Burgos als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren.[3] Seine Familie zählte zu den einflussreichen Bürgern der Stadt und wies Beamte und wohlhabenden Kaufleute auf. Ab dem Jahre 1579 studierte Salazar Kanonisches Recht, derecho canónico an der Universität Sigüenza und allgemeines Recht an der Universität von Salamanca.[4] Später wurde er zum Priester geweiht und übernahm in der römisch-katholischen Kirche die Position eines Generalvikars und wurde Richter am Gericht des Bischofs von Jaén. Bernardo de Sandoval y Rojas der Bischof von Jaén und späterhin Erzbischof von Toledo sowie Großinquisitor, förderte seine innerkirchlichen Karriere. Nachdem er sich einen Ruf als erfolgreicher Anwalt für Kirchenrecht erarbeitet hatte, wurde Salazar im Jahre 1600 zum Generalsekretär der kastilischen Kirche ernannt. Im Jahre 1608 berief man Alonso de Salazar zum Inquisitor auf eine frei gewordene Stelle in Logroño. Hier wurde er bekannt bei dem Hexenprozess und Inquisitionsverfahren um Zugarramurdi (Comunidad Foral de Navarra), brujas de Zugarramurdi bzw. Proceso de Logroño.[5] Für sein sorgfältiges Vorgehen in den Hexenprozesse und vor der Gerichtsbarkeit wurde ihm großer Respekt gezollt. So fand im Jahre 1610 vor dem Inquisitionstribunal von Logroño ein Hexenprozess gegen insgesamt 53 Angeklagte statt. Einer der drei Inquisitoren war de Salazar y Frías, der Vorsitzende war Alonso Becerra y Holguín und der zweite Inquisitor Juan de Valle Alvarado.[6] Von den verurteilten Hexen wurden sechs wirklich und fünf In effigie verbrannt. De Salazar y Frías sprach sich gegen die Verurteilungen aus, dennoch wurden die Urteile vom Consejo de la Suprema Inquisición bestätigt. Später untersuchte de Salazar y Frías im Auftrag der Suprema weitere Gerüchte über Aktivitäten von Hexen in Navarra. Er kam 1614 zu dem Ergebnis, dass keinerlei Beweise für Hexerei vorliegen würden. Das veranlasste die Suprema tatsächlich, in diesem Fall keine weiteren Hexenprozesse durchzuführen und sogar die Verurteilten von Logroño fünf Jahre später zu rehabilitieren.[7] Im Jahre 1631 nahm er die Position eines Mitglieds des Obersten Rates in der Inquisition, (Consejo de la Suprema Inquisición) ein. Im Jahre 1618 wirkte er als Inquisitor von Murcia und von 1619 bis 1622 in Valencia. Der Inquisitor Alonso de Salazar y Frias entwickelte sich im Laufe seiner Tätigkeit zu einem Kritiker der Hexenverfolgung innerhalb der Spanischen Inquisition. Er untersuchte ab dem Jahre 1610 mit großer Akribie viele Aussagen von Zeugen und Verdächtigen, durchforschte Archivmaterial und führte Gespräche mit freigesprochenen Angeklagten. Obgleich Salazar zwar die prinzipielle Macht des Teufels nicht in Frage stellte, machte er doch die Unzulänglichkeiten bei der Beweisführung in den Hexenprozessen deutlich. Sein 1614 veröffentlichtes Memorandum hierüber führte dazu, dass die Spanische Inquisition die Hexenverfolgungen nahezu einstellte. Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia