|

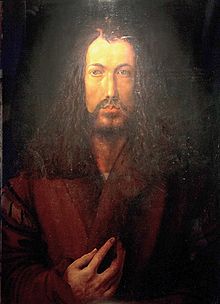

Abraham Wolfgang KüfnerAbraham Wolfgang Küfner (* 3. Februar 1760 in Betzenstein;[1] im Hause der Badestube[2]; † 5. Oktober 1817 in Ingolstadt; auch Küffner geschrieben) war ein deutscher Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger. Der Kunsthistoriker Andreas Andresen[3] bezeichnete ihn wegen seiner Kunstfertigkeit im Kupferstechen als „der nürnbergische Chodowiecki“.  Leben Abraham Wolfgang Küfner war Sohn des Baders, Chirurgen und Accoucheurs (= Geburtshelfer) Conrad Küfner geboren. 1773 wurde der junge Küfner nach Nürnberg zu einem Kaufmann in die Lehre geschickt. Danach studierte er an zwei Universitäten. Am 24. November 1779 schrieb Küfner sich an der Universität Altdorf ein. Seine Immatrikulation erfolgte mit dem Zusatz: „ob commendationem gratis inscriptus“ (von der Zahlung der Immatrikulationsgebühr wird er durch eine Empfehlung eines Gönners befreit). In Altdorf bewarb er sich um die freigewordene Stelle des Zeichenlehrers.[4] 1780 verließ er Altdorf. Indem er Porträts der Mitglieder angesehener Nürnberger Familien zeichnete, konnte er als nunmehr Zwanzigjähriger bereits seinen Lebensunterhalt selbst finanzieren. Am 14. April 1781 immatrikulierte sich Küfner an der Universität Erlangen[5]. Seine Begabung in der Kunst des Zeichnens weitete er aus und er begann mit der Kunst des Kupferstechens. „In kurzer Zeit so, dass er einer der ersten Künstler in diesem Fache wurde“, wie der Erlanger Professor Johann Georg Meusel in seinem Teutschen Künstlerlexikon schrieb.[6] Mit diesem Talent gelang es ihm, am 23. Mai 1786 erfolgreich in der Reichsstadt Nürnberg das Bürgerrecht zu erwerben.[7] Am 1. August 1786 wurde er mit Anna Maria, Tochter des Baders und Wundarztes Johann Carl Friedrich Aichele (Aicher) getraut, der auch Feldscher in der Bürger-Cavallerie war. Aus der Ehe mit Anna Maria gingen sechs Kinder hervor.[8] In den Matrikeln der Nürnberger Pfarreien St. Sebald und St. Lorenz sind die Taufen und Geburten dieser Kinder eingetragen. Den Wohnort Nürnberg verlegte er mit dem Kauf des Zeidelmuttergutes im Carthäuserweiher (heute Zeidlerschloss genannt) am 23. August 1791 nach Feucht bei Nürnberg.[9] Das Gut, bestehend aus Schloss und Herrensitz erwarb er zum Preis von 9000 Gulden (fl.) bei 600 fl. Anzahlung und Hypotheken in Höhe von 8400 fl. vom Vorbesitzer Johann Philipp Strobel. Die „Steuerreichnisse“ betrugen jährlich 32 Maß Honig oder 3 fl. 3 Kreuzer (Krz.) und außerdem drei Hennen à 15 Krz Schon am 1. August 1792 verkaufte er das Zeidelmuttergut an Johann Christian Kunze, einem Advokaten in Nürnberg für 9600 fl. und 36 Karolin und zog wieder nach Nürnberg. 1792 wurde Küfner Gründungsmitglied der Gesellschaft der Nürnberger Künstler und Kunstfreunde.[10] 1796 erwarb er in Nürnberg das ansehnliche Haus in der Oberen Krämersgasse 22.[11] Im Jahr 1793 erhielt er einen Auftrag aus Wien für acht Kupferstiche zu Mozarts Oper Zauberflöte, die er in enger Anlehnung an die Regieanweisungen von Emanuel Schikaneder anfertigte.[12] Die Kupferstiche sind in der Originalausgabe von 1793 enthalten: „Die Zauberflöte – Eine grosse Opera in zwey Aufzügen / Nach Schikaneder für kleinere Theater frey, jedoch ohne mindesten Abbruch der Musik umgearbeitet – Die Musik ist von Apollo Mozzart.“ 1796 erwirbt A. W. Küfner in Nürnberg das ansehnliche Haus in der Oberen Krämersgasse 22.[13] Während der Ersten Koalitionskriegs rückten am späten Abend des 25. August 1796 Teile der bei Amberg geschlagenen französischen Armee nach Küfners Geburtsort Betzenstein ein und zogen am darauffolgenden Tag plündernd durch die Stadt.[7] Es ist überliefert, dass der Betzensteiner Bürger Johann Lipfert ins Pflegamt gerufen wurde, um für die französischen Befehlshaber General Jourdan und Marschall Michel Ney ein Essen zuzubereiten. Währenddessen wurde das Haus Lipferts geplündert, sein ganzes Geld requiriert und er danach schwerstens misshandelt. A. W. Küfner illustrierte diese historischen Ereignisse mit mehreren Kupferstichen.  Vertauschung des Dürer-SelbstbildnissesNach der zweiten Besetzung Nürnbergs 1800 im Zweiten Koalitionskrieg hielt sich von Ende Januar bis Anfang März 1801 der aus Paris geschickte Kunstkommissar François-Marie Neveu in Nürnberg auf, um Kunstschätze zur Vervollständigung des im Aufbau befindlichen Louvre in Paris zu konfiszieren.[14] Dabei requirierte der französische Kommissar François-Marie Neveu auch ein Gemälde nach dem Selbstbildnis von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1500. Er bemerkte nicht, dass es sich dabei nicht um das Original handelte und schickte es mit anderen Bildern, Handschriften und Inkunabeln von beachtlichem Wert aus dem städtischen Besitz in den Louvre nach Paris.[15] Das Original war heimlich mit einer Dürer-Reproduktion eines unbekannten Malers aus dem Kunsthandel von Abraham Wolfgang Küfner vertauscht worden. Diese lebensgefährliche passive Widerstandsaktion gegen die französische Besetzung[16] geschah in geheimer Zusammenarbeit mit dem Ratsconsulent der Reichsstadt Nürnberg Dr. Georg Gustav Petz von Lichtenhof, wie sich 1805 zeigte. Angebotsbriefe an Goethe in WeimarDurch die Briefe an Johann Wolfgang von Goethe von Dezember 1803 bis Mai 1804 ist der Kunsthandel von Küfner ausführlich belegt. In diesen acht Briefen bot Küfner aus seinem Kunsthandel mehrfach Gemälde anderer Künstler zum Kauf an, wie bspw. fünf Gemälde aus dem Besitz des Herrn von Brandenstein.[17] Am 7. Februar 1804 sogar eine Madonna mit dem Kind von Dürer und ein wahres Original von Michelangelo, das einen Josephskopf darstellte. Im Jahr 1804 suchte A. W. Küfner seinen Geburtsort Betzenstein auf, um dort die baufällige Windmühle zu kaufen.[7] Dabei traf er auch den Stadtflaschner der Reichsstadt Nürnberg und Mundartdichter Konrad Grübel, der den Auftrag hatte, die Dachrinnen der Kirche in Betzenstein zu reparieren. Grübel wohnte dabei im Gasthof „Alte Post“ in Betzenstein und reimte über seinen Aufenthalt mehrere Gedichte.[18] Küffner wirkte ab Januar 1804 als Herausgeber der monatlich erscheinenden Zeitung Eudora. „Um den Betrag von 9 fl. 36 kr./rhein oder 5 Thlr. 12 gr. sächs. Ist es monatlich durch alle Buchhandlungen und wöchentlich durch alle Postämter, welche sich deswegen an die hiesige kais. Oberpostamts-Zeitungsexpedition zu wenden haben, zu bekommen.“ (aus Eudora) Eudora veröffentlichte literarische Nachrichten, aber auch Ankündigungen von neuen Lehrbüchern, z. B. über Blitzableiterbau oder eine Landschaftszeichnungs-Schule und Bücheranzeigen und ein Verzeichnis neuer Kupferstiche und Verlagswerke für Kunst- und Buchhandlungen. Hier bietet Küffner auch seine eigenen Kupferstiche an, z. B. den Seyfried Schweppermann zum Preis von 3 fl. 36 kr. oder 2 Thlr. 2 ggr.[19]  Verkauf Dürer-Selbstbildnis nach MünchenAm 15. Juli 1805 wurde ein Angebotsschreiben von Küfner und Dr. Georg Gustav Petz von Lichtenhof an die kurfürstliche Galerie in München zum Ankauf des „Selbstbildnis aus dem Jahr 1500“ von Albrecht Dürer für 600 Gulden geschickt. Das Original des Angebotsschreibens wird heute im Archiv[20] der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aufbewahrt. Der Generaldirektor Johann Christian von Mannlich kaufte das Original Dürer-Selbstbildnis an. Unterstützt wurde der Verkauf durch den Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm, der den Wechsel über 600 Gulden in München entgegennahm und nach Nürnberg mitbrachte. Den Empfang und zugleich die Bezahlung des Wechsels bestätigte A. W. Küfner sogleich in einem Empfangsbrief am 12. August 1805.[21] Dadurch ist heute Albrecht Dürers Selbstbildnis in der Alten Pinakothek in München. A. W. Küfner war beim Verkauf der Kunstsachverständige. Mit dem Verkauf wurde gleichzeitig das „Beweismittel“ für die lebensgefährliche Vertauschung mit einer Reproduktion im Jahr 1801 „beseitigt“ und so die Gefahr einer Bestrafung durch die Franzosen gebannt.[22] Johann Philipp Palm wurde ein Jahr später wegen des unerlaubten Verkaufs einer Protestschrift[23] gegen die französische Besetzung auf Befehl Napoleons in Braunau am Inn (Österreich) erschossen.[24] Noch während der dritten französischen Besetzung der Reichsstadt Nürnberg eröffnete am 9. Juni 1806 Küfner gemeinsam mit einem Händler namens Florer einen Spezereiladen in Nürnberg, dessen Betriebserlaubnis alsbald vom Rat aber wieder entzogen wurde. Vorher hatte Küfner die Windmühle in Betzenstein verkauft.[25] Am 5. Oktober 1817 starb Küfner in Ingolstadt an Schlagfluss. Seine Frau Anna Maria starb wenige Tage später, am 16. Oktober 1817 in Nürnberg in der Schlotfegergasse 7/9.[26] Familie und NachkommenKüfners Eltern, Conrad und Barbara haben 1759 in Betzenstein geheiratet.[27] Er hatte noch einen jüngeren Bruder; so ist es dem Taufbuch des Pfarramtes Betzenstein zu entnehmen. Dieser wurde am 21. Oktober 1762 in Betzenstein geboren und auf den Namen Lorenz noch am selben Tag getauft. Mit seiner Ehefrau Anna Maria hatte er sechs Kinder:[28]

Werke (Auswahl) Kupferstiche

Herausgeber / Verleger

Literatur

WeblinksCommons: Abraham Wolfgang Küfner – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia